- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 現行制度の問題点と次期改革試案の狙い

2023年01月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

次期年金改革の議論が始まるのを前に、2022年9~10月に各種メディアが年金改革案を紹介した。紹介された内容は厚生労働省が2020年12月に公表した試算であり、新しい情報は特になかったが、「厚生年金で穴埋め」「納付45年へ延長」などの見出しが付けられたためか、大きな話題になった。改革案と聞くとどう変わるのかに注目しがちだが、改革案が検討された背景や現行制度を続けた場合との利害得失を考えることが重要である。

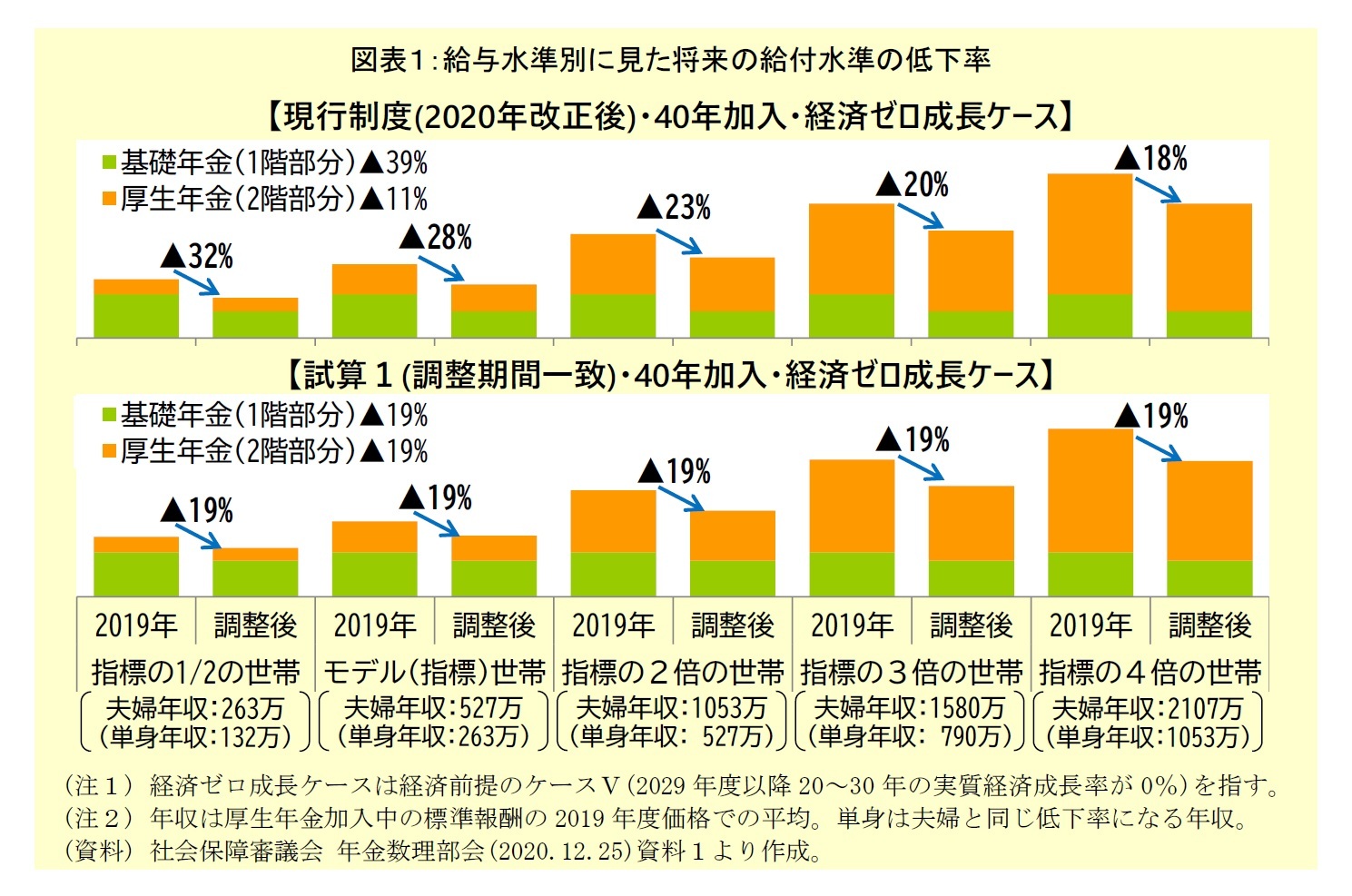

話題になった改革案の1つは「調整期間の一致」である。現在の公的年金制度は、保険料の引上げを2017年に終了し、その代わりに年金財政が健全化するまで給付水準を段階的に調整する(実質的に目減りさせる)仕組みになっている。この仕組みの下、2009年と2014年に続き2019年の将来見通しでも、厚生年金(2階部分)よりも基礎年金(1階部分)で給付の調整が長引き、大きく目減りする見込みになっている。

会社員OBが受け取る年金は基礎年金と厚生年金で、基礎年金の額は基本的に定額であり、厚生年金の額は現役時の平均給与に比例して決まる。この仕組みと基礎年金が大きく目減りする見通しを合わせて考えると、現役時の給与が低い会社員OBは年金額に占める基礎年金の割合が大きく、その基礎年金が大幅な目減りに見舞われるため年金全体の水準低下が大きくなる。

話題になった改革案の1つは「調整期間の一致」である。現在の公的年金制度は、保険料の引上げを2017年に終了し、その代わりに年金財政が健全化するまで給付水準を段階的に調整する(実質的に目減りさせる)仕組みになっている。この仕組みの下、2009年と2014年に続き2019年の将来見通しでも、厚生年金(2階部分)よりも基礎年金(1階部分)で給付の調整が長引き、大きく目減りする見込みになっている。

会社員OBが受け取る年金は基礎年金と厚生年金で、基礎年金の額は基本的に定額であり、厚生年金の額は現役時の平均給与に比例して決まる。この仕組みと基礎年金が大きく目減りする見通しを合わせて考えると、現役時の給与が低い会社員OBは年金額に占める基礎年金の割合が大きく、その基礎年金が大幅な目減りに見舞われるため年金全体の水準低下が大きくなる。

この問題が生じる原因は、基礎年金の給付調整は国民年金財政が健全化するまで、厚生年金の給付調整は厚生年金財政が健全化するまで続く、という現在の仕組みにある。そこで改革案では、公的年金財政全体が健全化するまで両者の調整を続けることで、基礎年金と厚生年金の将来的な目減り度合を一致させる。これにより、どの給与水準でも、自営でも会社員でも、単身でも夫婦でも、年金額全体の将来の目減り度合が同じになる。

現行制度よりも厚生年金(2階部分)の目減りが大きくなるため「厚生年金で穴埋め」と感じがちだが、厚生年金財政から国民年金財政へ資金を投入する案ではなく、厚生年金財政から基礎年金財政への拠出を増やす案である。いまや基礎年金受給者の大多数は会社員OBであることを考えれば、厚生年金財政の中で基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)に充てる財源の比率を変える案、と理解するのが妥当だろう。

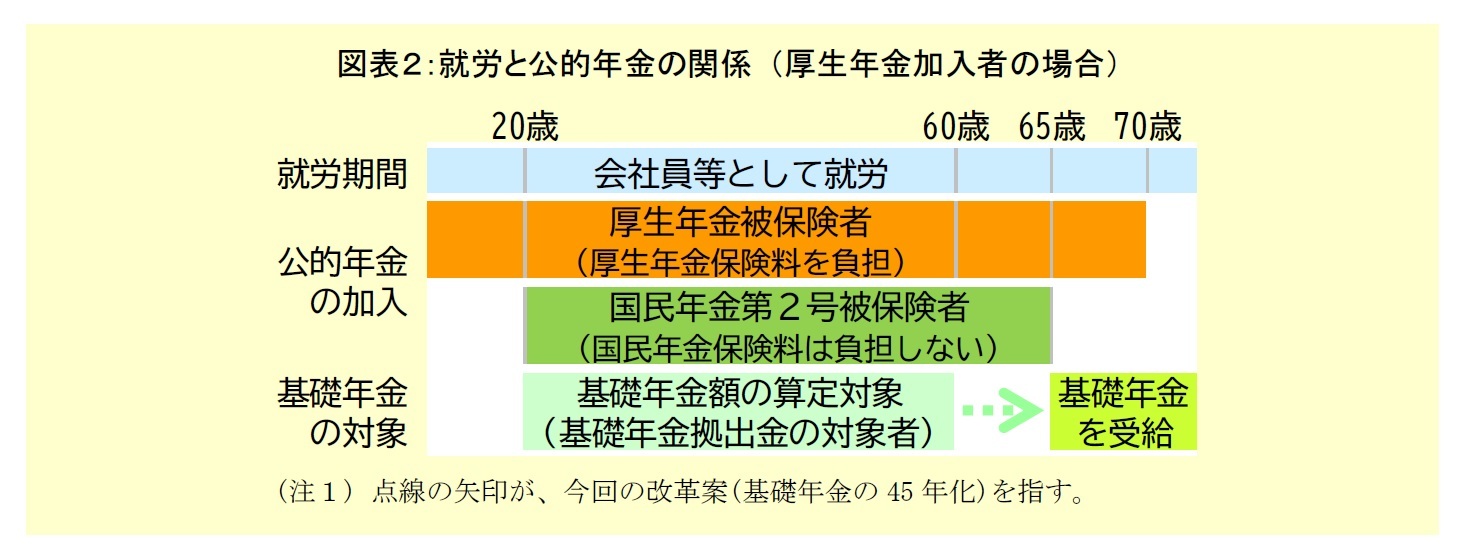

話題になった改革案のもう1つは「基礎年金の45年化」である。国民年金保険料の納付期間が現在の40年から5年延びる点が注目を集めたが、納付期間の延長に伴って基礎年金の額が現行制度の1.125倍(=45÷40)になり、前述した給付水準の目減りを補う材料となる。

この案が登場した背景には、給付水準の将来的な目減りに加えて、現行制度と60代の就労が不整合になっている現状がある。特に60代前半では厚生年金に加入する割合が50代後半に迫る勢いで上昇しているが、現在の仕組みでは厚生年金加入期間のうち40年分しか基礎年金額に反映されない。60歳定年が一般的な時代には「大勢に合わせた仕組み」と言えたが、今となっては「厚生年金保険料を40年以上払っているのに、なぜ基礎年金額は40年分で頭打ちなのか」という批判を浴びうる仕組みになっている。改革案は60代の就労が進んできた現状に合わせるための対策であり、実施までの準備期間を考えれば話題になるのが遅すぎる感もある。

ただし、基礎年金の水準を現行制度より上げる改革には、基礎年金財源の半額を賄う国庫負担の増加が伴う。今回の改革案には延長する5年分に国庫負担を求めない案も入っており、これと調整期間の一致を組み合わせれば、単純な調整期間一致よりも国庫負担が少なくなる見通しになっている。2025年の法案提出に向けた、今後の議論を見守りたい。

現行制度よりも厚生年金(2階部分)の目減りが大きくなるため「厚生年金で穴埋め」と感じがちだが、厚生年金財政から国民年金財政へ資金を投入する案ではなく、厚生年金財政から基礎年金財政への拠出を増やす案である。いまや基礎年金受給者の大多数は会社員OBであることを考えれば、厚生年金財政の中で基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)に充てる財源の比率を変える案、と理解するのが妥当だろう。

話題になった改革案のもう1つは「基礎年金の45年化」である。国民年金保険料の納付期間が現在の40年から5年延びる点が注目を集めたが、納付期間の延長に伴って基礎年金の額が現行制度の1.125倍(=45÷40)になり、前述した給付水準の目減りを補う材料となる。

この案が登場した背景には、給付水準の将来的な目減りに加えて、現行制度と60代の就労が不整合になっている現状がある。特に60代前半では厚生年金に加入する割合が50代後半に迫る勢いで上昇しているが、現在の仕組みでは厚生年金加入期間のうち40年分しか基礎年金額に反映されない。60歳定年が一般的な時代には「大勢に合わせた仕組み」と言えたが、今となっては「厚生年金保険料を40年以上払っているのに、なぜ基礎年金額は40年分で頭打ちなのか」という批判を浴びうる仕組みになっている。改革案は60代の就労が進んできた現状に合わせるための対策であり、実施までの準備期間を考えれば話題になるのが遅すぎる感もある。

ただし、基礎年金の水準を現行制度より上げる改革には、基礎年金財源の半額を賄う国庫負担の増加が伴う。今回の改革案には延長する5年分に国庫負担を求めない案も入っており、これと調整期間の一致を組み合わせれば、単純な調整期間一致よりも国庫負担が少なくなる見通しになっている。2025年の法案提出に向けた、今後の議論を見守りたい。

(2023年01月06日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【現行制度の問題点と次期改革試案の狙い】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

現行制度の問題点と次期改革試案の狙いのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!