- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- 経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要

経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――賃上げの重要性

(依然として厳しい雇用所得環境)

(依然として厳しい雇用所得環境)当面は貯蓄率の引き下げによって個人消費の回復を実現することが可能だが、貯蓄率が平常時の水準に戻った後は、従来と同様に可処分所得の動向が個人消費を左右することになるだろう。コロナ禍では経済対策による各種の給付金が可処分所得を大きく押し上げているため、雇用者報酬と可処分所得の動きが乖離している(図表8)。しかし、新型コロナ対策一巡後の可処分所得は、その約9割を占める雇用者報酬との連動性を高めるだろう。

GDP統計の実質雇用者報酬は、最初に緊急事態宣言が発令された2020年4-6月期に急速に落ち込んだ後、2020年末にかけて持ち直したが、2021年入り後は横ばい圏の推移にとどまっている。

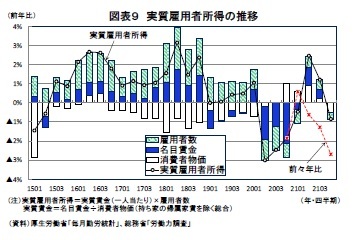

実質雇用者報酬5の内訳を見るために、実質雇用者所得(雇用者数×一人当たり名目賃金÷消費者物価)の動きを確認すると、2020年4-6月期に雇用者数、一人当たり名目賃金ともに大きく落ち込んだが、2020年後半以降は持ち直しの動きが続き、2021年4-6月期には前年比で増加に転じた。しかし、景気の持ち直しが限定的にとどまる中で、名目賃金は伸び悩みが続き、雇用者数は2021年10-12月期には減少に転じた。原油をはじめとした資源価格の高騰によって消費者物価が上昇に転じたことも実質所得の押し下げ要因となっている。2021年10-12月期の実質雇用者所得は前年比▲0.8%、コロナ前の2019年と比較した前々年比では▲2.7%となった(図表9)。

実質雇用者報酬5の内訳を見るために、実質雇用者所得(雇用者数×一人当たり名目賃金÷消費者物価)の動きを確認すると、2020年4-6月期に雇用者数、一人当たり名目賃金ともに大きく落ち込んだが、2020年後半以降は持ち直しの動きが続き、2021年4-6月期には前年比で増加に転じた。しかし、景気の持ち直しが限定的にとどまる中で、名目賃金は伸び悩みが続き、雇用者数は2021年10-12月期には減少に転じた。原油をはじめとした資源価格の高騰によって消費者物価が上昇に転じたことも実質所得の押し下げ要因となっている。2021年10-12月期の実質雇用者所得は前年比▲0.8%、コロナ前の2019年と比較した前々年比では▲2.7%となった(図表9)。

5 雇用者報酬は雇用者所得(雇用者数×一人当たり賃金)に近い概念だが、賃金・俸給のほかに雇主の社会負担(厚生年金の負担金、退職一時金等)などが含まれるため、雇用者所得とは動きが若干異なる。

消費者物価(生鮮食品を除く総合)はゼロ%台の伸びにとどまっているが、原油高、円安に伴うエネルギー、食料品価格の高い伸びが続く中、消費者物価を▲1%以上押し下げている携帯電話通信料の大幅値下げの影響が縮小する2022年度入り後には1%台後半まで伸びを高める公算が大きい。名目賃金の伸び悩みが続けば、物価の上昇ペース加速によって実質賃金の低下幅はさらに拡大するだろう。

岸田政権は3%の賃上げ目標を掲げており、2022年度税制改正では「賃上げ促進税制」が盛り込まれた。 ただし、賃上げ促進税制自体は、アベノミクスが始まった2013年度に創設されたものであり、その後修正を繰り返しながら継続してきた。しかし、これまでは賃金の伸びが大きく高まることはなく、目立った成果をあげることはできなかった。

今回の改正では、減税の適用要件の変更(たとえば、大企業の場合、「新規雇用者への給与総額が前年度比2%以上」から「継続雇用者への給与総額が前年度比3%以上」に変更)、税額控除の対象、控除率の変更などが行われたが、これまでの制度を抜本的に変えるようなものではない。税制改正による効果は限定的にとどまる可能性が高いだろう。

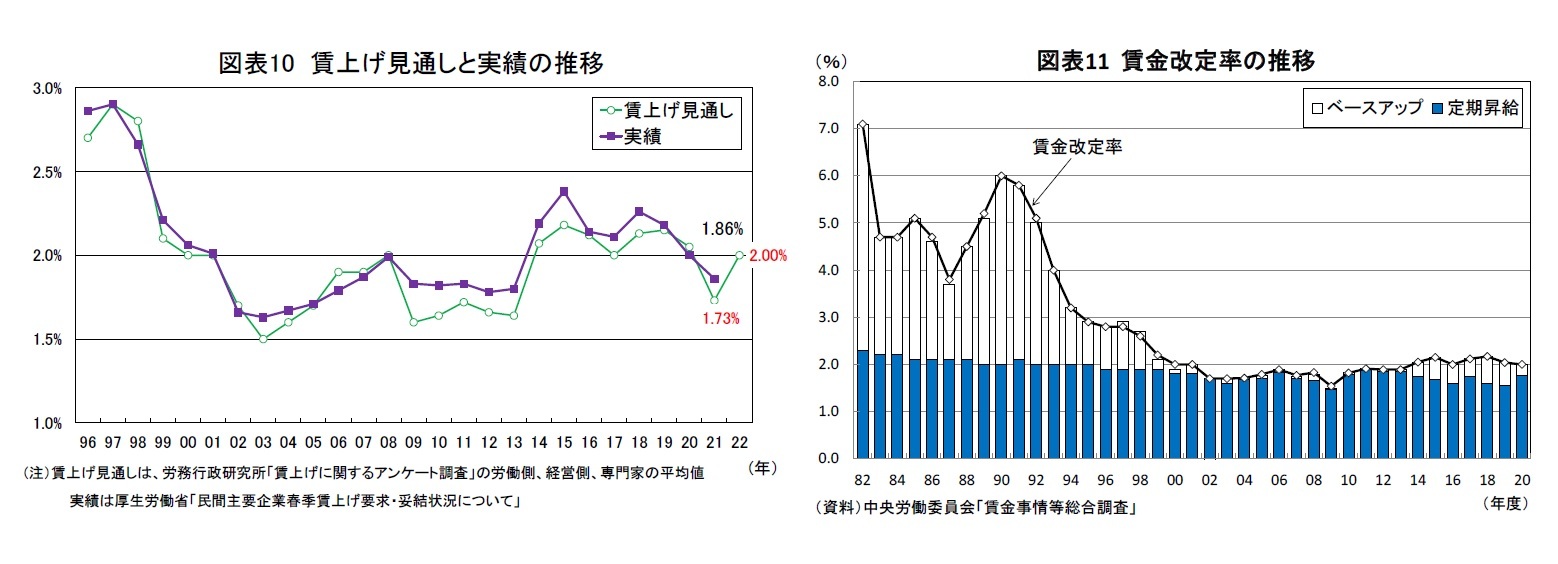

労務行政研究所の「賃上げに関するアンケート調査」によれば、2022年の賃上げ見通し(対象は労・使の当事者および労働経済分野の専門家約500人)は平均で2.00%と、前年を0.27ポイント上回った(図表10)。2021年に1.86%と8年ぶりに2%を下回った春闘賃上げ率(厚生労働省の「民間主要企業賃上げ要求・妥結状況」)は、2022年には再び2%台となる可能性が高いが、政府が目標とする3%には遠く及ばないだろう。

新型コロナウイルス感染症の影響で経済活動の水準は2020年度に急速に落ち込み、その後の持ち直しも緩やかにとどまっている。その一方で、有効求人倍率が1倍を上回り、法人企業統計の経常利益がコロナ前の水準を回復するなど、労働需給や企業収益といった賃上げに大きな影響を及ぼす指標は経済全体に比べるとそれほど悪化していない。

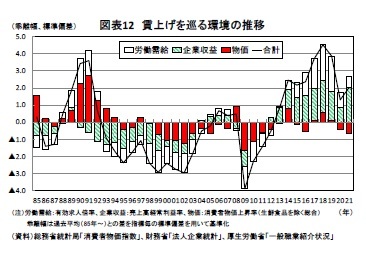

賃上げを巡る環境を過去と比較するために、労働需給(有効求人倍率)、企業収益(売上高経常利益率)、物価(消費者物価上昇率)について、過去平均(1985年~)からの乖離幅を標準偏差で基準化してみると、バブル崩壊後の1990年代前半から2010年代前半までの約20年間は、いずれの指標もほとんどの年でマイナスとなっていた。アベノミクス景気が始まった2013年には企業収益の改善を主因としてプラス圏に浮上し、その後労働需給の改善が顕著となったことから、2018年には3指標を合わせた上振れ幅がバブル期を上回る過去最高水準となった。2019、2020年は景気後退や新型コロナウイルス感染症の影響で3指標ともに悪化したが、明確なプラス圏を維持しており、2021年は企業収益の改善を主因として持ち直している(図表12)。

賃上げを巡る環境を過去と比較するために、労働需給(有効求人倍率)、企業収益(売上高経常利益率)、物価(消費者物価上昇率)について、過去平均(1985年~)からの乖離幅を標準偏差で基準化してみると、バブル崩壊後の1990年代前半から2010年代前半までの約20年間は、いずれの指標もほとんどの年でマイナスとなっていた。アベノミクス景気が始まった2013年には企業収益の改善を主因としてプラス圏に浮上し、その後労働需給の改善が顕著となったことから、2018年には3指標を合わせた上振れ幅がバブル期を上回る過去最高水準となった。2019、2020年は景気後退や新型コロナウイルス感染症の影響で3指標ともに悪化したが、明確なプラス圏を維持しており、2021年は企業収益の改善を主因として持ち直している(図表12)。

このように、アベノミクス景気から続いてきた賃上げを巡る良好な環境は、コロナ禍でも大きく崩れていない。それにもかかわらず、これまで賃金上昇が本格化しなかった一因は、組合側の要求水準が上がらなかったことだ。

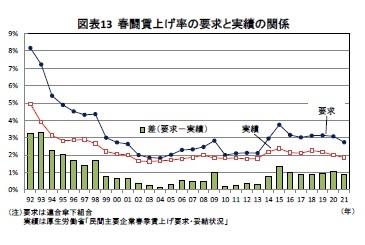

連合傘下組合の賃上げ要求と実績の関係を長期的にみると、1990年代後半までは4%以上の賃上げ要求に対し、実際の賃上げ率は3%前後となっていた。その後は雇用情勢が厳しさを増す中で、組合が賃上げよりも雇用の確保を優先したこともあり、定期昇給分(ベースアップなし)に相当する1%台後半の要求水準という期間が長く続いた。

アベノミクス景気では、人口減少・少子高齢化を背景とした企業の人手不足感の高まりもあって労働需給が逼迫し、賃上げを巡る環境も大きく改善した。そうした中で、組合の賃上げ要求は、2013年の2.11%から2014年に2.95%、2015年に3.75%と上昇したが、2016年に3.16%に低下してからは概ね3%程度の水準となり、実際の賃上げ率は要求水準を1%程度下回る2%前後で推移している(図表13)。

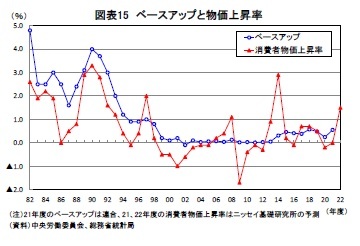

アベノミクス景気では、人口減少・少子高齢化を背景とした企業の人手不足感の高まりもあって労働需給が逼迫し、賃上げを巡る環境も大きく改善した。そうした中で、組合の賃上げ要求は、2013年の2.11%から2014年に2.95%、2015年に3.75%と上昇したが、2016年に3.16%に低下してからは概ね3%程度の水準となり、実際の賃上げ率は要求水準を1%程度下回る2%前後で推移している(図表13)。賃金を巡る環境が良好であったにもかかわらず、賃上げ要求水準が上がらなかった背景には、デフレマインドが払拭しきれていないことがあると考えられる。デフレ期にはベースアップがなくても物価の下落によって実質賃金が上昇するため、賃上げの重要度は低かった。しかし、2013年の日本銀行による異次元緩和開始以降、少なくとも持続的に物価が下落するという状況ではなくなった。しかし、その一方で持続的、安定的な物価上昇が実現したわけでもないことから、労使ともにデフレマインドが根強く残っており、このことが本格的な賃上げにつながらない一因となっている可能性がある。

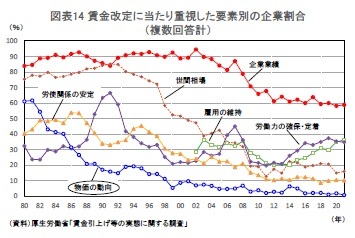

厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によれば、賃金改定に当たり「物価の動向」を重視した企業の割合(複数回答)は1980年には60%を上回っていた。その後の物価安定に応じてその割合は急速に低下したが、1990年代後半までは10%以上の水準を維持していた。

厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によれば、賃金改定に当たり「物価の動向」を重視した企業の割合(複数回答)は1980年には60%を上回っていた。その後の物価安定に応じてその割合は急速に低下したが、1990年代後半までは10%以上の水準を維持していた。しかし、1999年に10%を割り込んでからは20年以上にわたって一桁の低水準が続き、2021年は0.8%と過去最低となった。デフレを脱しつつある現在でも上昇する兆しは見られない(図表14)。

2021年度の消費者物価上昇率はほぼゼロ%にとどまるとみられるが、異次元緩和が開始された2013年度から2020年度までの平均は0.7%(消費税率引き上げの影響を除くと0.4%)となっている。少なくとも持続的に物価が下落するデフレという状況ではなく、ベースアップがなければ実質賃金が目減りしてしまう環境となっている。

4――まとめ

コロナ禍から脱した後は、可処分所得の動向が個人消費を左右することになる。アベノミクス景気以降、労働需給や企業収益など賃上げを巡る環境は良好な状態が続いているが、実際の賃上げ率はベースアップでみるとゼロ%台の低水準にとどまっている。ベースアップが消費者物価上昇率を上回るような賃上げを実現し、可処分所得を着実に増加させることが個人消費の本格回復には不可欠と考えられる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年02月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/08 | 2025・2026年度経済見通し-25年4-6月期GDP2次速報後改定 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/01 | 法人企業統計25年4-6月期-トランプ関税の影響で製造業は減益も、非製造業が堅調を維持 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 鉱工業生産25年7月-自動車中心に下振れリスクが高く、7-9月期は減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 雇用関連統計25年7月-失業率はコロナ禍前の水準まで低下したが、有効求人倍率は低迷が続く | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

経済正常化の鍵を握る個人消費-当面は貯蓄率の引き下げ、中長期的には賃上げによる可処分所得の増加が重要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!