- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中国経済の見通し-今冬は下振れの恐れも来春にはリベンジ消費で持ち直す展開

中国経済の見通し-今冬は下振れの恐れも来春にはリベンジ消費で持ち直す展開

三尾 幸吉郎

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 中国経済の概況

1|経済成長の状況

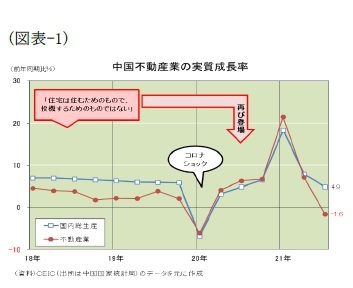

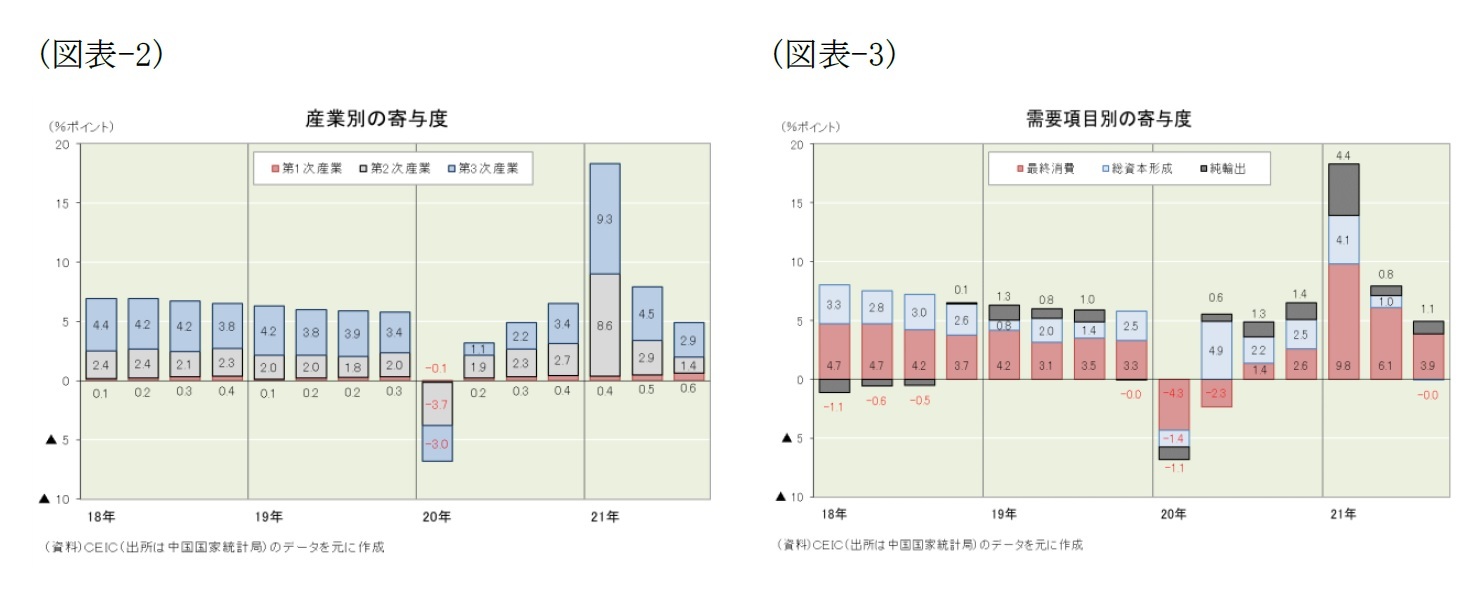

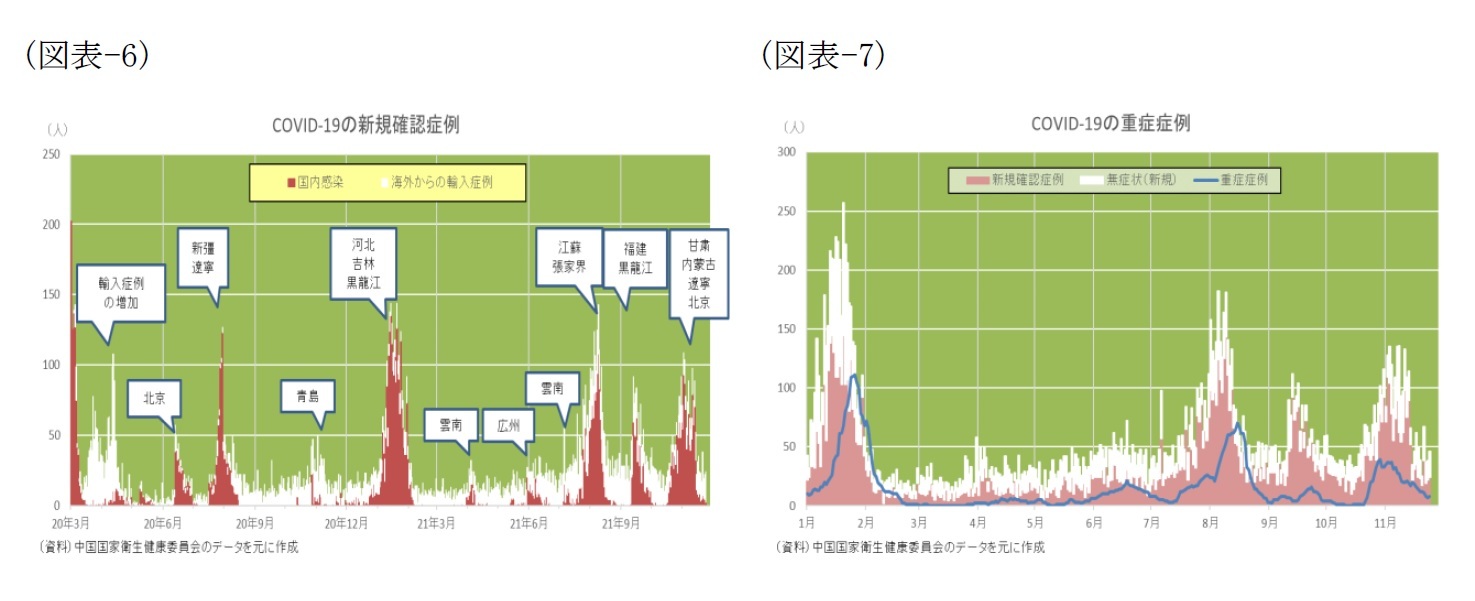

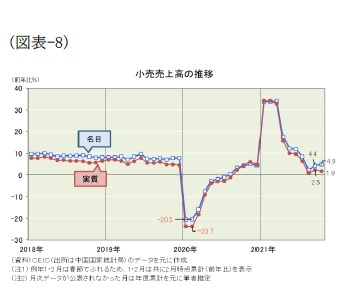

1|経済成長の状況中国経済はコロナショックから持ち直したあと停滞している。昨年以降の流れを振り返ると、コロナショックに直面した昨年1-3月期には前年同期比6.8%減と大きく落ち込んだ。しかし、中国政府(含む中国人民銀行)が財政金融政策をフル稼働させたことで昨年4-6月期には同3.2%増とプラス成長に転じ、その後も順調に持ち直して、今年1-3月期には前年同期に落ち込んだ反動もあって同18.3%増の高成長となった。ところがコロナ対策で緩んだ財政規律を引き締めるとインフラ投資が鈍化した。さらに「住宅は住むためのもので投機するためのものではない」との考えの下、コロナ対策で一時中断していた債務圧縮(デレバレッジ)を再開して不動産規制を強化すると、中国恒大集団が経営不安に陥るなど、不動産業界全体が実質成長率を押し下げることとなった(図表-1)。そして、21年7-9月期の成長率は実質で前年同期比4.9%増と前四半期を3ポイント下回り2四半期連続で減速した。

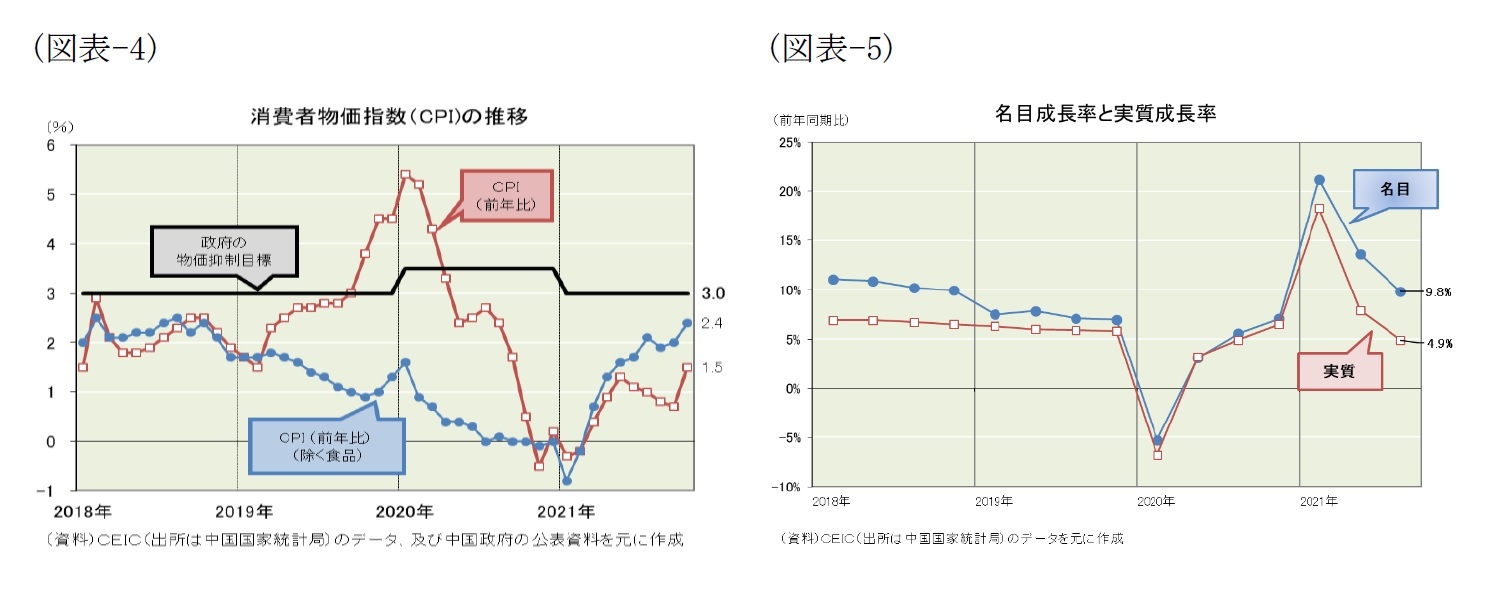

消費者物価(CPI)は21年1-10月累計で前年比0.7%上昇、10月単月では同1.5%上昇と、21年の抑制目標(3%前後)を下回る水準で推移している。しかし、CPI上昇率が低位に留まる背景には19年に急騰した豚肉が21年春から急落していることがあり、豚肉などの食品を除いたコアCPIは同2.4%まで上昇率を高めてきた(図表-4)。また、工業生産者出荷価格(PPI)は21年1-10月累計で前年比7.3%上昇、10月単月では同13.5%上昇と、国際的な資源エネルギー高を背景に上昇傾向を強めている。こうしたインフレが経済成長を実質的に蝕み始めており、21年7-9月期には名目成長率を4.9ポイントも押し下げることとなった(図表-5)。豚肉価格は急騰前の水準に戻っており、今後は押し下げ要因が消え、押し上げ要因だけが残るため、CPIは上昇傾向を強めるだろう。

1 11月20日の微博(ウェイボ)によると、国家衛生健康委員会疾病対策局の呉良有副局長は記者会見で、19日までに12.25億人が新型コロナワクチンを接種し、10.76億人が完全接種を完了し、カバー率がそれぞれ86.9%、76.3%に達したことを明らかにした

2. 需要別の現状と見通し

他方、個人消費を取り巻く環境を見ると、消費者信頼感指数は9月に底打ちし、21年1-9月期の一人当たり可処分所得は実質で前年同期比9.7%増とまずまずの伸びを示し、調査失業率は4.9%とコロナショック前(5.2%)を下回り、半導体不足で不振だった自動車の生産もショックコロナ前を上回るなど消費環境は改善傾向にある。したがって、これから約2年を見渡すと、長らく続いた“ゼロコロナ”政策で溜まったペントアップ需要が一気に顕在化し、“リベンジ消費”が本格化する可能性を秘めている。そして、その到来は北京冬季五輪後の4-6月期が有望と考えている。

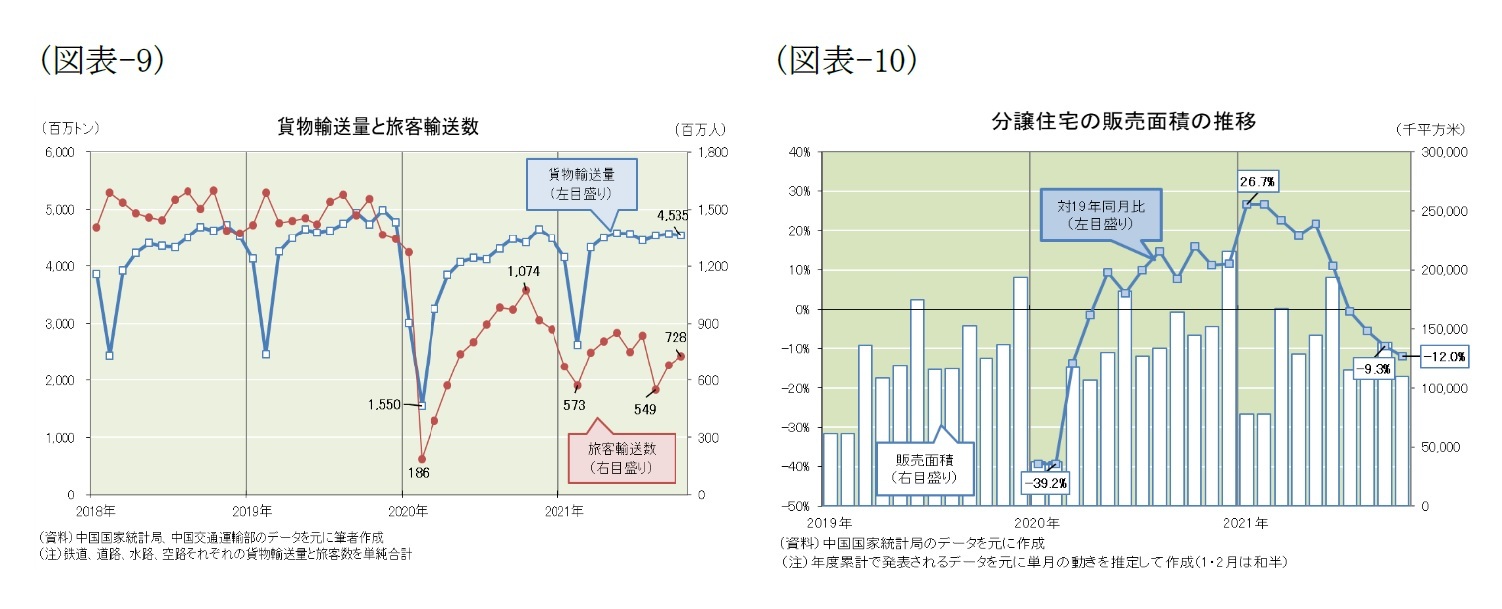

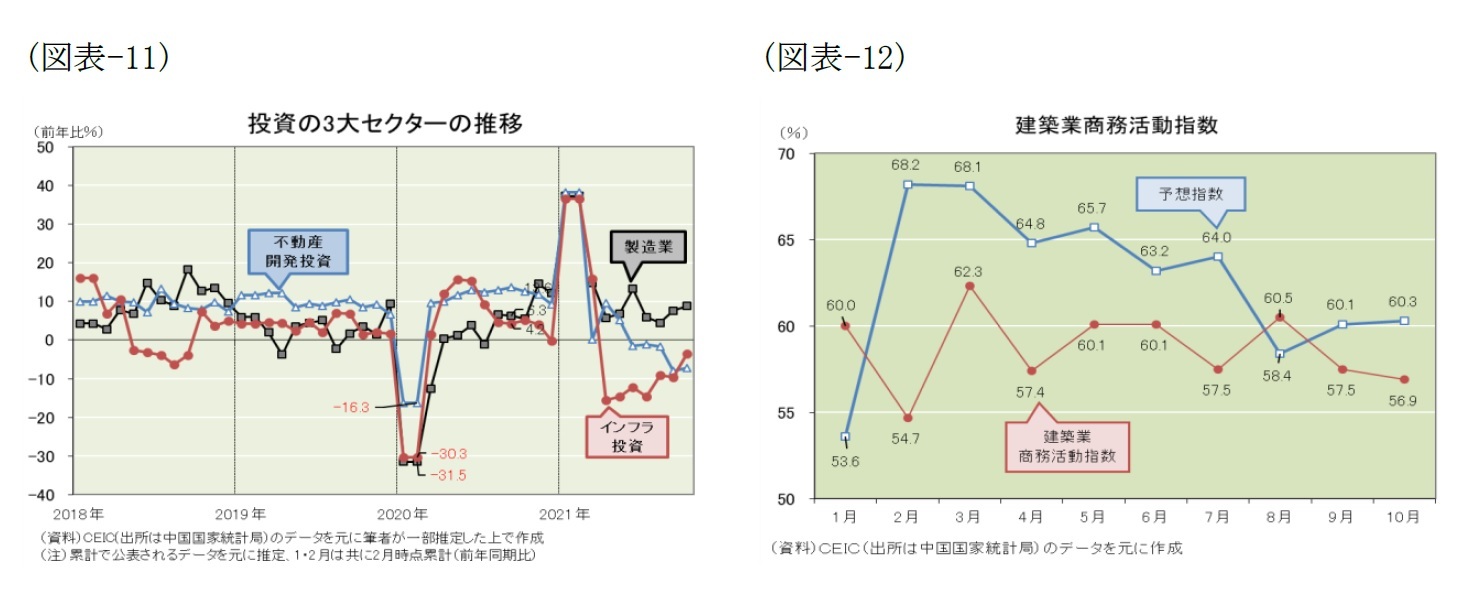

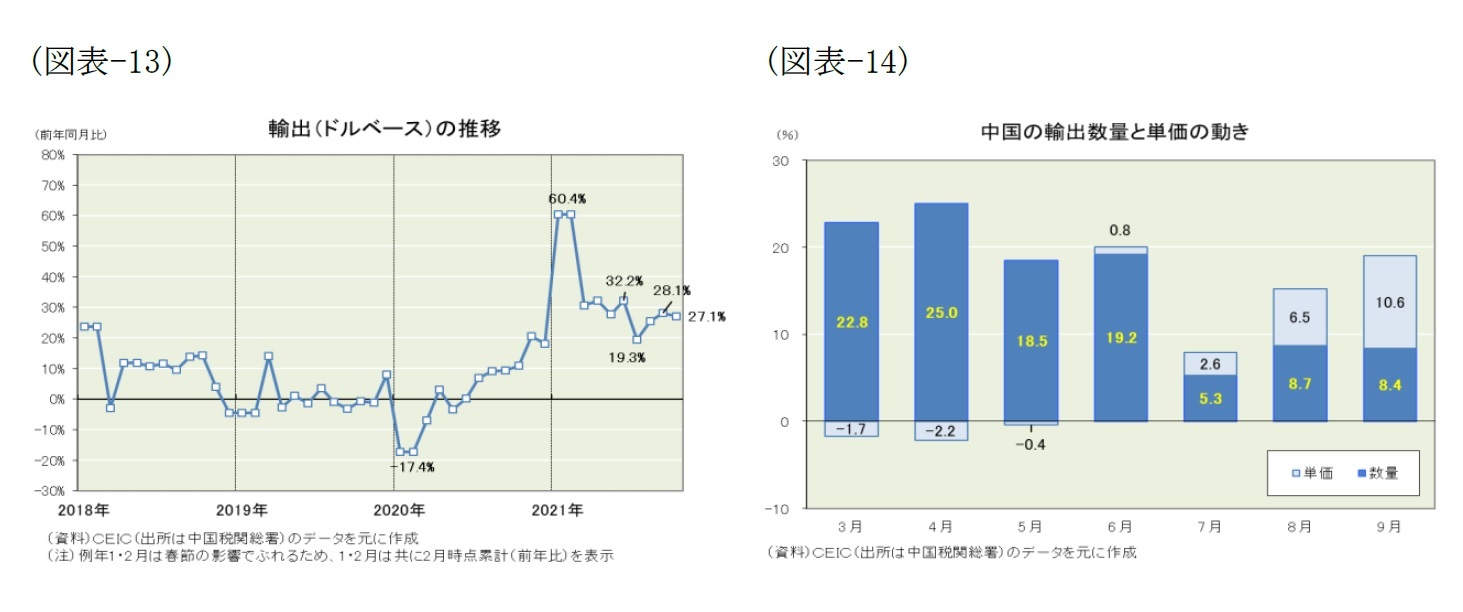

投資はここもと前年割れで底が見えない状況にある。投資の代表指標である固定資産投資(除く農家の投資)の推移を見ると、21年1-2月期に前年比35.0%増の高成長となったあと、5月には同2.0%減(推定2)とマイナスに転じ、その後も6ヵ月連続で前年割れとなっている。投資の3大セクター別に見ると(図表-11)、輸出が好調なことを背景に製造業では投資が増えているものの、インフラ投資が4月以降7ヵ月連続で前年割れとなり、不動産開発投資も6月以降5ヵ月連続で前年割れに落ち込んでいる。

不動産開発投資にブレーキが掛かった背景には不動産規制強化がある。中国政府(含む中国人民銀行)は商業銀行に対して過剰な貸し渋りを慎むように指導しているが、「住宅は住むためのものであって投機のためのものではない」という基本方針を堅持しているため、不動産開発投資は底割れする恐れが拭い切れない。一方、インフラ投資には底打ちする兆しがでてきた。10月には地方債残高増加額が前年同月と比べて2.5倍に増え、11月には陝西省、広西チワン族自治区、湖北省などで大型建設事業が着工したと伝えられたのに加えて、建築業商務活動指数(予想指数)が上向くなど「両新一重(新型インフラ、新型都市化、交通・水利などの大型建設工事)」が動き出した気配がある(図表-12)。また、製造業の投資は底堅いだろう。輸出がピークアウトすればマイナスの影響は避けられないが、“リベンジ消費”で国内消費が盛り上がればそれをあてにした投資が増えると見ているからだ。したがって、これから約2年を見渡すと、不動産開発投資が引き続き足かせとなるものの、インフラ投資が底打ちし製造業の投資が堅調を保つことで、投資全体では低位ながらも底堅い伸びを示すと予想している。

2 中国では、統計方法の改定時に新基準で計測した過去の数値を公表しない場合が多く、また1月からの年度累計で公表される統計も多い。本稿では、四半期毎の伸びを見るためなどの目的で、中国国家統計局などが公表したデータを元に推定した数値を掲載している。またその場合には“(推定)”と付して公表された数値と区別している。

3. 中国経済の見通し

1|メインシナリオ

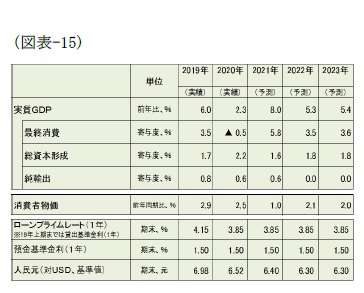

1|メインシナリオ21年の経済成長率は実質で前年比8.0%増、22年は同5.3%増、23年は同5.4%増と予想している(図表-15)。これからの経済政策は、コロナ対策で肥大化した財政赤字を縮小して持続可能性を高め、コロナ対策で緩んだ金融規律を引き締めて債務圧縮(デレバレッジ)を進めることになるため、経済成長率は巡行速度(=大規模な政策支援なしで無理なく成長できる水準、筆者は5%前後と想定)に回帰していくと見ている。需要別に見ると、個人消費は低位で一進一退と冴えない動きだが、消費を取り巻く環境は前述のとおり改善してきており、北京冬季五輪が終わる来春には“ゼロコロナ”政策で溜まったペントアップ需要が一気に顕在化し“リベンジ消費”が本格化すると見ている。投資はここもと前年割れで底が見えない状況にあり、不動産開発投資は底割れする恐れもあるが、前述した「両新一重」などインフラ投資が底打ちし、製造業も消費向けの投資を増やすと見込むことから、投資全体では低位ながらも底堅い伸びと予想している。なお、輸出は中国に吹いていた追い風は弱まることからプラス寄与はゼロと想定している。

メインシナリオを崩す主なリスク要因としては、(1)新型コロナ(変異株)の海外からの流入と市中感染、(2)債務圧縮(デレバレッジ)に伴う住宅バブルの崩壊(不動産税の立法化がトリガーとなる恐れも)、(3)インフレによる経済成長の押し下げ、(4)共同富裕に伴う統制強化(自由経済の制限)などが挙げられる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年11月26日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の見通し-今冬は下振れの恐れも来春にはリベンジ消費で持ち直す展開】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の見通し-今冬は下振れの恐れも来春にはリベンジ消費で持ち直す展開のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!