- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- IT・ベンチャービジネス >

- 巨大プラットフォーム企業と競争法(1)-Googleをめぐる競争法上の課題

2021年02月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

巨大プラットフォーム企業であるGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)に関しては、競争法(日本でいう独占禁止法。市場における公正な競争を確保するための法律)に基づいて、EUおよび米国当局からの課徴金納付命令、調査あるいは提訴などの動きがあることが報道されている。また、EUでは、EU委員会によるデジタルプラットフォーム事業者への指令・規則策定に向けての動き1があり、米国下院では司法委員会反トラスト・商業・行政法小委員会(Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative law of the Committee on Judiciary) の多数派による、デジタルプラットフォーム事業者に対する新規立法等の提言(Majority Staff Report) 2が行われている。

そこで、本稿から4回にわたり、巨大プラットフォーム企業と競争法の関係について何が問題となっているのかを解説することとしたい。本シリーズでは特定の企業を批判することが目的ではないものの、各領域において著名かつ巨大な事業体である個別企業を取り扱うことにならざるを得ない。これらの企業は競争法を管轄する各国の当局から提訴や調査、行政命令を受けているが、企業からの反論がすべて公表されているわけではない点をあらかじめお断りしておきたい。

ちなみに、日本では、昨年の通常国会でデジタルプラットフォーム透明化法が制定され、また各種の報告書によりデジタルプラットフォームの競争のあり方に関して方向性が模索されている。他方、公正取引員会から課徴金賦課などの処分を受けたり、訴訟になったりしているものは見当たらない3。

第一回目はGoogleについて検討を行うこととする。ちなみにGoogleはAlphabetという会社の子会社であるが、わかりやすさのためにGoogleという表記で統一する。

Googleは1998年にウェブ検索サービス企業として創業された。2000年に広告サービスであるAdWords(現Google Ads等)を立ち上げ、オンライン広告サービスを開始した。2004年Gmailを開始し、NASDAQに上場した。2005年に各種システムのOS(オペレーティングシステム。端末上でアプリを動かす基本となるソフト。2009年から発売)であるAndroidを買収した。Androidは、主にはスマートフォン(モバイル端末)のOSとして有名である。2006年にはYouTubeを買収し、2008年にはインターネットブラウザであるGoogle Chromeの提供を開始した。

このように、Googleとは多様なIT分野の事業を持っている。Googleと言えば、まずは、検索サービスの大手といえるが、収入からみたGoogleは、ウェブ広告企業である。Googleの収入のうち、8割以上が広告料から生じている。Googleの事業モデルを簡単に述べることはできないものの、もっとも単純に言えば、世界最大級の検索サービスを提供し、検索によって明確になる利用者の具体的な関心(attention)に紐づいた広告を広告主に販売することで収益化するモデルである。

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2439

2 https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf

3 ただし、Amazonは公正取引委員会からの指摘を受け、独占禁止法違反の疑いのある行為を行わないとする確約計画を提出し、認定を受けている。https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/sep/200910.html またデジタルプラットフォーム事業者である楽天は公正取引委員会から緊急停止命令を受けたが、その後、取消となった事例がある。https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200310.html

そこで、本稿から4回にわたり、巨大プラットフォーム企業と競争法の関係について何が問題となっているのかを解説することとしたい。本シリーズでは特定の企業を批判することが目的ではないものの、各領域において著名かつ巨大な事業体である個別企業を取り扱うことにならざるを得ない。これらの企業は競争法を管轄する各国の当局から提訴や調査、行政命令を受けているが、企業からの反論がすべて公表されているわけではない点をあらかじめお断りしておきたい。

ちなみに、日本では、昨年の通常国会でデジタルプラットフォーム透明化法が制定され、また各種の報告書によりデジタルプラットフォームの競争のあり方に関して方向性が模索されている。他方、公正取引員会から課徴金賦課などの処分を受けたり、訴訟になったりしているものは見当たらない3。

第一回目はGoogleについて検討を行うこととする。ちなみにGoogleはAlphabetという会社の子会社であるが、わかりやすさのためにGoogleという表記で統一する。

Googleは1998年にウェブ検索サービス企業として創業された。2000年に広告サービスであるAdWords(現Google Ads等)を立ち上げ、オンライン広告サービスを開始した。2004年Gmailを開始し、NASDAQに上場した。2005年に各種システムのOS(オペレーティングシステム。端末上でアプリを動かす基本となるソフト。2009年から発売)であるAndroidを買収した。Androidは、主にはスマートフォン(モバイル端末)のOSとして有名である。2006年にはYouTubeを買収し、2008年にはインターネットブラウザであるGoogle Chromeの提供を開始した。

このように、Googleとは多様なIT分野の事業を持っている。Googleと言えば、まずは、検索サービスの大手といえるが、収入からみたGoogleは、ウェブ広告企業である。Googleの収入のうち、8割以上が広告料から生じている。Googleの事業モデルを簡単に述べることはできないものの、もっとも単純に言えば、世界最大級の検索サービスを提供し、検索によって明確になる利用者の具体的な関心(attention)に紐づいた広告を広告主に販売することで収益化するモデルである。

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2439

2 https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf

3 ただし、Amazonは公正取引委員会からの指摘を受け、独占禁止法違反の疑いのある行為を行わないとする確約計画を提出し、認定を受けている。https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/sep/200910.html またデジタルプラットフォーム事業者である楽天は公正取引委員会から緊急停止命令を受けたが、その後、取消となった事例がある。https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200310.html

2――Googleのビジネスモデル

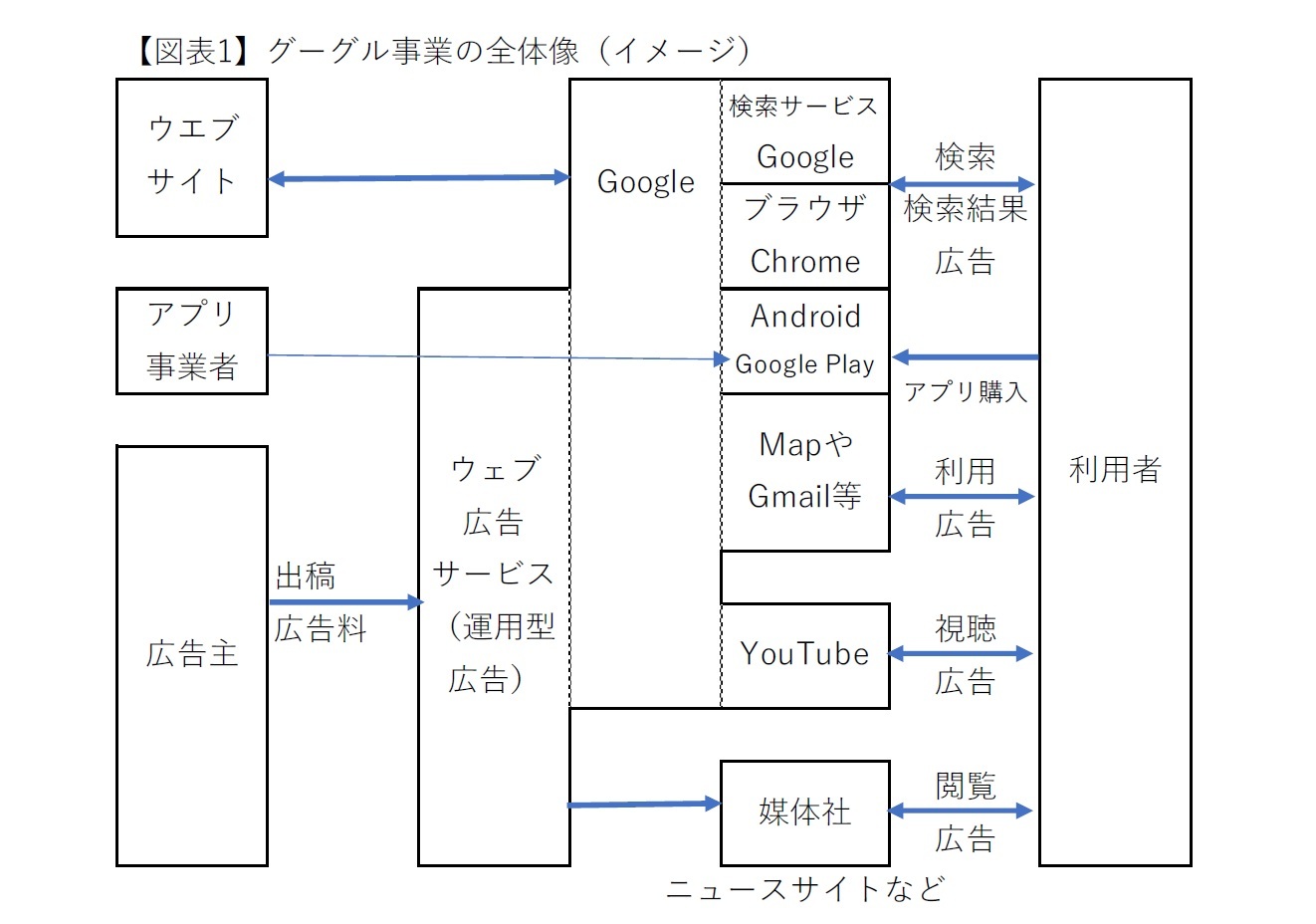

ここに記載されていないサービスも数多いことを前提にご覧いただきたい。まずは、利用者からみることとしたい。図表の右上から順に、(1)一般検索サービスのGoogleである。検索するという意味である、「ググる」という単語があるくらい一般的なサービスである。この一般検索サービスは、(2)PCやスマートフォンのウェブブラウザであるChromeなどで、多くの端末でデフォルト設定(=出荷時に標準で設定(インストール)されていること)となっている。また、(3)スマートフォンのOSとしてAndroidがあり、AppleのiOSと市場を二分している。(4)GoogleのアプリであるMap、Gmail、Calendarなどのサービスがある。さらに(5)小学生がなりたい職業一位はユーチューバーとの調査もある、有力なビデオ配信事業であるYouTubeもGoogleのサービスのひとつである。

事業者側からみると、図表の左上から順に、まずは(1)自社ホームページが検索されるという機能がある。インターネット上で事業を行っていない事業者であっても、Googleで検索されることにはメリットがあろう。次に、(2)スマートフォン上のアプリを販売するにあたってはAndroidのアプリストア(Google Play)と、あとはAppleのAppStoreを利用するほかはなくなっている。最後に(3)ウェブ広告サービスである。Googleが得意とするのが、検索ワード(クエリという)に関連した広告を掲載する検索連動型広告であるが、ネット広告一般について広告出稿の媒介を行う有力な事業者である(後述)。

事業者側からみると、図表の左上から順に、まずは(1)自社ホームページが検索されるという機能がある。インターネット上で事業を行っていない事業者であっても、Googleで検索されることにはメリットがあろう。次に、(2)スマートフォン上のアプリを販売するにあたってはAndroidのアプリストア(Google Play)と、あとはAppleのAppStoreを利用するほかはなくなっている。最後に(3)ウェブ広告サービスである。Googleが得意とするのが、検索ワード(クエリという)に関連した広告を掲載する検索連動型広告であるが、ネット広告一般について広告出稿の媒介を行う有力な事業者である(後述)。

2|一般検索サービス

Googleはまず一般検索サービスを提供している。これは、ネット上で何か調べたいことが出てきた場合に、ウェブページの検索ができるサービスである。ネットの検索サービスには、一般検索サービスと専門検索サービスがある。

専門検索サービスは飲食店やホテル、学術論文など狭い分野での検索を行うものである。Googleもこのような検索サービスを持っているが、とりわけ強いのは一般検索サービスである。一般検索サービスは、カテゴリにかかわらずウェブページを検索するものである。Googleの一般検索サービスの利用は無料である。

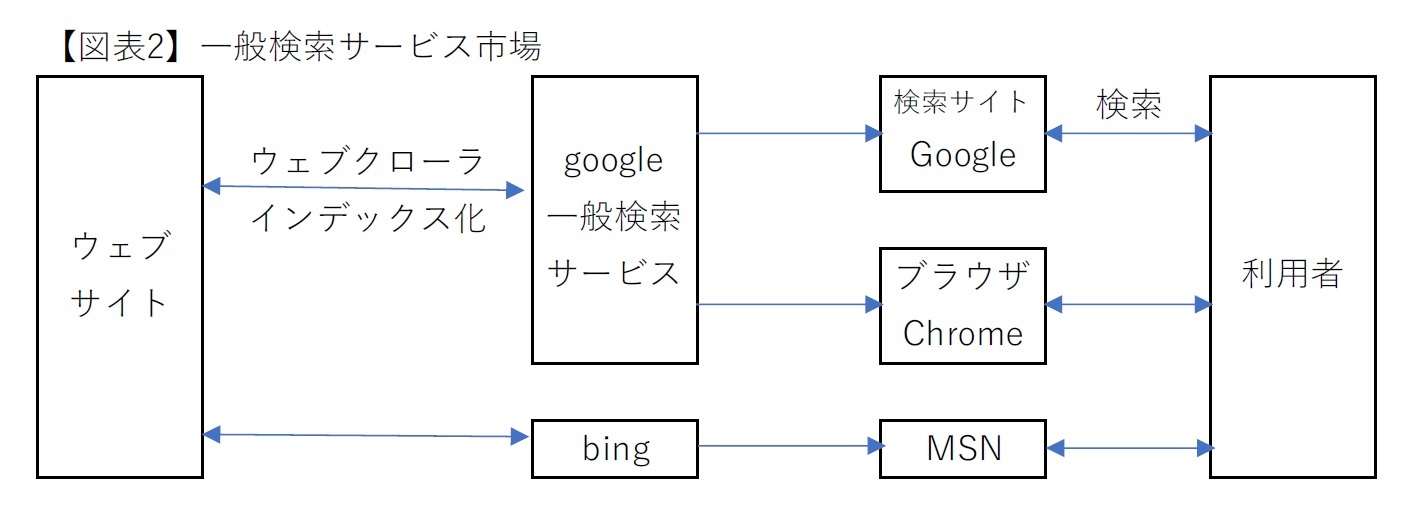

一般検索サービスは、GoogleのほかはYahoo!およびMicrosoftのbingしか見当たらない4。ただ、Yahoo!の検索サービス機能はGoogleと提携しているので、日本国内ではGoogle一強であると思われる(図表2)。

Googleはまず一般検索サービスを提供している。これは、ネット上で何か調べたいことが出てきた場合に、ウェブページの検索ができるサービスである。ネットの検索サービスには、一般検索サービスと専門検索サービスがある。

専門検索サービスは飲食店やホテル、学術論文など狭い分野での検索を行うものである。Googleもこのような検索サービスを持っているが、とりわけ強いのは一般検索サービスである。一般検索サービスは、カテゴリにかかわらずウェブページを検索するものである。Googleの一般検索サービスの利用は無料である。

一般検索サービスは、GoogleのほかはYahoo!およびMicrosoftのbingしか見当たらない4。ただ、Yahoo!の検索サービス機能はGoogleと提携しているので、日本国内ではGoogle一強であると思われる(図表2)。

一般検索サービスでは、あらかじめ自動的に各ウェブサイトを訪問して各ウェブの情報を収集・整理する、クローラという仕組みをとっている。一般検索システムではウェブクローラすることにより、ウェブを検索できるようにインデックス化する(=索引を作る)。利用者が検索バーやChromeなどのホームページの検索枠に検索ワードを入力すると、このインデックスを利用して、最も関連が深いと判断されるウェブの検索結果を表示する。

無数に存在するウェブについて常時情報収集を行うというのは、他社が簡単にまねはできるものではなく、また利用者の満足のいく検索結果を出すようなアルゴリズムの精度も求められるので、一般検索サービスへの新規参入は容易ではない。

4 最近では、プライバシーを重視し、閲覧履歴を追跡しないことを訴求したDuckDuckGoという検索サービスが登場しているが、日本では一般化していない。

無数に存在するウェブについて常時情報収集を行うというのは、他社が簡単にまねはできるものではなく、また利用者の満足のいく検索結果を出すようなアルゴリズムの精度も求められるので、一般検索サービスへの新規参入は容易ではない。

4 最近では、プライバシーを重視し、閲覧履歴を追跡しないことを訴求したDuckDuckGoという検索サービスが登場しているが、日本では一般化していない。

3|Googleのその他の主なサービス

Googleの提供するサービスは検索にとどまらない。最も重要なもののひとつが、スマートフォンのOSであるAndroidであろう。日米ではスマートフォンのOSの約半数はアップルのiOSだが、残りの半分はAndroidである。GoogleはAndroidをオープンソースとして技術を公開している。オープンソースなので、スマートフォンメーカーなどはAndroidをベースとして加工し、その派生商品であるOSを作ることができる。ただし、後述の通り、GoogleはAndroidの派生OSを作成・配布しないように協定を結んでいるとされる。

また、Chromeという、PC端末でもスマートフォンでも利用できるブラウザはGoogleの製品である。

Googleの提供するアプリも魅力的である。たとえばGoogle Mapは現在地情報があれば、訪問先までの経路や所要時間を示してくれる。また、カレンダー機能は予定がある時間より30分前あるいは15分前といった設定タイミングで、スマートフォンに通知が来る。もちろん訪問先の場所を入力してあれば、タップするだけで経路を教えてくれる。Gmailは、電子メールのフリーメールアドレスとしては最も利用されているソフトの一つである。

ところで、後述の通り、欧州・米国の競争法当局が考えるGoogleの強さのそもそもの源は、Googleのアプリストア(Google Play、Play Storeなどと呼ばれている)にあると主張される。いまや、数多くの企業にとってアプリを作成して、顧客との取引接点として活用することは死活的に重要である。また、利用者にとってはゲームアプリやQRコード決済、各企業の会員サービスなど各種アプリが利用できることが、スマートフォンを購入する動機となるものである。Googleのアプリストアで配信されるアプリは、Android OSの上で動くことが前提として作られている。また、AndroidオリジナルOSに準拠して構築されたアプリはプッシュ通知(=自動お知らせ機能)や課金サービスなどとの連動が可能となる、API (Application Programming Interface)連動が行える(=アプリとOSとが相互接続可能になっている)。

Googleの提供するサービスは検索にとどまらない。最も重要なもののひとつが、スマートフォンのOSであるAndroidであろう。日米ではスマートフォンのOSの約半数はアップルのiOSだが、残りの半分はAndroidである。GoogleはAndroidをオープンソースとして技術を公開している。オープンソースなので、スマートフォンメーカーなどはAndroidをベースとして加工し、その派生商品であるOSを作ることができる。ただし、後述の通り、GoogleはAndroidの派生OSを作成・配布しないように協定を結んでいるとされる。

また、Chromeという、PC端末でもスマートフォンでも利用できるブラウザはGoogleの製品である。

Googleの提供するアプリも魅力的である。たとえばGoogle Mapは現在地情報があれば、訪問先までの経路や所要時間を示してくれる。また、カレンダー機能は予定がある時間より30分前あるいは15分前といった設定タイミングで、スマートフォンに通知が来る。もちろん訪問先の場所を入力してあれば、タップするだけで経路を教えてくれる。Gmailは、電子メールのフリーメールアドレスとしては最も利用されているソフトの一つである。

ところで、後述の通り、欧州・米国の競争法当局が考えるGoogleの強さのそもそもの源は、Googleのアプリストア(Google Play、Play Storeなどと呼ばれている)にあると主張される。いまや、数多くの企業にとってアプリを作成して、顧客との取引接点として活用することは死活的に重要である。また、利用者にとってはゲームアプリやQRコード決済、各企業の会員サービスなど各種アプリが利用できることが、スマートフォンを購入する動機となるものである。Googleのアプリストアで配信されるアプリは、Android OSの上で動くことが前提として作られている。また、AndroidオリジナルOSに準拠して構築されたアプリはプッシュ通知(=自動お知らせ機能)や課金サービスなどとの連動が可能となる、API (Application Programming Interface)連動が行える(=アプリとOSとが相互接続可能になっている)。

4|検索連動型広告

Googleのオンライン検索サービスは料金を利用者から徴収するものではないので、どこかで収益化しなければならない。この収益の源泉は、ウェブ広告からの広告料・広告媒介料である。

日本の広告費のうち、ウェブ広告費はすでにテレビにおける広告費を抜いている5。ウェブ広告においては、利用者個人の属性や興味を踏まえた「パーソナライズされた」広告が打てることが、その特徴であり、メリットである。利用者のウェブ閲覧履歴などを踏まえて、ウェブ上に興味がありそうな広告を掲出するものを運用型広告という6。運用型広告のうち、検索ワードに関連付けて広告を掲出するものを検索連動型広告という。

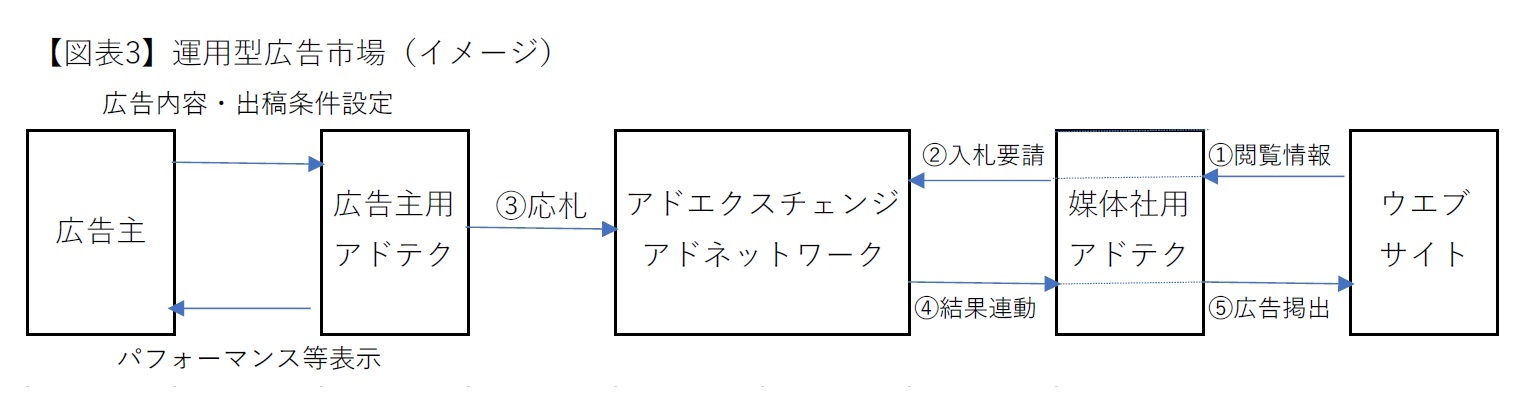

運用型広告の仕組みは複雑であるが、単純化して説明する。流れは図表3である。ポイントは、図表右側の、ウェブサイト(媒体社と呼ばれる)の広告枠を管理し、販売を行うサービス(媒体社用アドテクという。ソフトウェアの一種)と、図表左側の、広告主が出稿したい広告を管理し、広告枠を購入するサービス(広告主用アドテクという。ソフトウェアの一種)がある。そして、図表中央にある、二方向のアドテクを結びつける取引の場を提供するアドエクスチェンジあるいはアドネットワークがある。

Googleのオンライン検索サービスは料金を利用者から徴収するものではないので、どこかで収益化しなければならない。この収益の源泉は、ウェブ広告からの広告料・広告媒介料である。

日本の広告費のうち、ウェブ広告費はすでにテレビにおける広告費を抜いている5。ウェブ広告においては、利用者個人の属性や興味を踏まえた「パーソナライズされた」広告が打てることが、その特徴であり、メリットである。利用者のウェブ閲覧履歴などを踏まえて、ウェブ上に興味がありそうな広告を掲出するものを運用型広告という6。運用型広告のうち、検索ワードに関連付けて広告を掲出するものを検索連動型広告という。

運用型広告の仕組みは複雑であるが、単純化して説明する。流れは図表3である。ポイントは、図表右側の、ウェブサイト(媒体社と呼ばれる)の広告枠を管理し、販売を行うサービス(媒体社用アドテクという。ソフトウェアの一種)と、図表左側の、広告主が出稿したい広告を管理し、広告枠を購入するサービス(広告主用アドテクという。ソフトウェアの一種)がある。そして、図表中央にある、二方向のアドテクを結びつける取引の場を提供するアドエクスチェンジあるいはアドネットワークがある。

ウェブサイトの規模や広告主の規模などで異なるが、図表3に基づいて、広告掲出までのおおむねの流れを説明する。まず利用者が、あるウェブサイトを閲覧する。そうすると①利用者が閲覧したという情報が利用者の属性情報等とともに媒体社用アドテクに連動される。これを受けて②ウェブサイト側の媒体社用アドテクがアドエクスチェンジあるいはアドネットワークに対して入札要請を行う。これに対し、③複数の広告主側の広告主用アドテクが、あらかじめ設定された条件の下で応札する。そして④落札した広告主の広告が連動され、⑤ウェブサイトに広告が表示される。このような入札→落札→表示がコンマ以下何秒で行われている。これをRTB(Real Time Bidding)という。

なお、アドエクスチェンジとアドネットワークとの相違は、前者が幅広い広告主に対して応札を求めるのに対して、後者は広告主や媒体社が限定されているという点である。前者は大規模なウェブサイトや大規模広告主向けである一方で、後者は小規模なウェブサイトや小規模広告主向けのサービスである。

検索連動型広告は運用型広告の一種である。仕組みは図表3と同様であるが、検索連動型広告は利用者の属性に加え、利用者入力した検索ワードに特化した広告を掲出する。

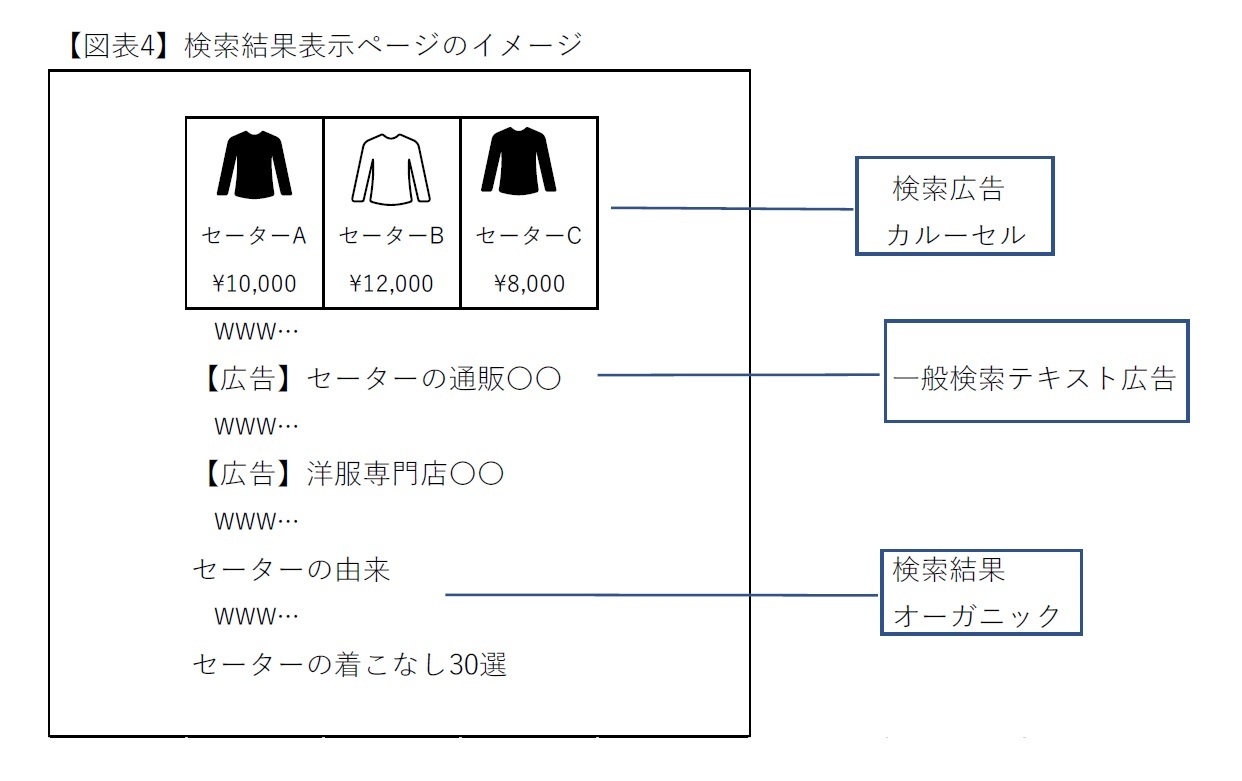

検索連動型広告には、さらにテキスト検索広告と検索広告の二つがある。Googleの検索結果画面では、一番上に、カルーセルと呼ばれるボックス型の検索広告が表示される。その下に、検索結果と同じような表示であるが、文頭に【広告】と記載されるテキスト検索広告が表示される。さらにその下に本来の検索結果(オーガニックという)が表示される(図表4)。

なお、アドエクスチェンジとアドネットワークとの相違は、前者が幅広い広告主に対して応札を求めるのに対して、後者は広告主や媒体社が限定されているという点である。前者は大規模なウェブサイトや大規模広告主向けである一方で、後者は小規模なウェブサイトや小規模広告主向けのサービスである。

検索連動型広告は運用型広告の一種である。仕組みは図表3と同様であるが、検索連動型広告は利用者の属性に加え、利用者入力した検索ワードに特化した広告を掲出する。

検索連動型広告には、さらにテキスト検索広告と検索広告の二つがある。Googleの検索結果画面では、一番上に、カルーセルと呼ばれるボックス型の検索広告が表示される。その下に、検索結果と同じような表示であるが、文頭に【広告】と記載されるテキスト検索広告が表示される。さらにその下に本来の検索結果(オーガニックという)が表示される(図表4)。

上記で述べた通り、検索がGoogle一強の中では、検索連動型広告で高いシェアを有するのは当然である。Googleはまた、運用型広告全般のサポートをする事業者としても有力である(後述のテキサス州などの提訴の項参照)。

5 公正取引員会「デジタル公告の取引実態に関する中間報告書」(2020年4月)P9参照。

6 これに対し、ウェブ上の広告でも、あらかじめ特定のホームページ上の広告枠を購入しておく方式もある。このような広告を予約型広告という。

5 公正取引員会「デジタル公告の取引実態に関する中間報告書」(2020年4月)P9参照。

6 これに対し、ウェブ上の広告でも、あらかじめ特定のホームページ上の広告枠を購入しておく方式もある。このような広告を予約型広告という。

(2021年02月01日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【巨大プラットフォーム企業と競争法(1)-Googleをめぐる競争法上の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

巨大プラットフォーム企業と競争法(1)-Googleをめぐる競争法上の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!