- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 健康関連サービス・商品、継続利用のポイントは?

健康関連サービス・商品、継続利用のポイントは?

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

井上 智紀

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――健康関連サービス・商品の利用状況

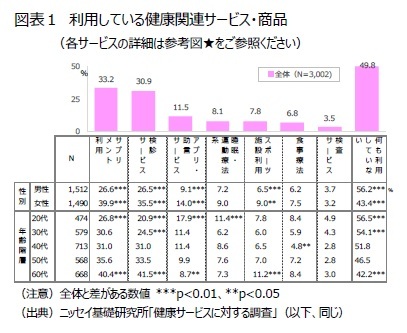

まず、23種類の健康関連サービスや商品を示し、現在利用中のものを選んでもらった。簡素化のため、23種類のサービス・商品を因子分析の結果をもとに2、「サプリメント利用」「検診サービス」「アプリ・助言サービス」「睡眠・運動療法」「スポーツ施設利用」「食事療法」「検査サービス」の7つに分類したうえで利用状況をみると、もっとも高かったのが「サプリメント利用(33.2%)」、次いで「検診サービス(30.9%)」だった(図表1)。一方、何のサービス・商品も利用していないのは全体の56.2%と、過半数を占めた。

まず、23種類の健康関連サービスや商品を示し、現在利用中のものを選んでもらった。簡素化のため、23種類のサービス・商品を因子分析の結果をもとに2、「サプリメント利用」「検診サービス」「アプリ・助言サービス」「睡眠・運動療法」「スポーツ施設利用」「食事療法」「検査サービス」の7つに分類したうえで利用状況をみると、もっとも高かったのが「サプリメント利用(33.2%)」、次いで「検診サービス(30.9%)」だった(図表1)。一方、何のサービス・商品も利用していないのは全体の56.2%と、過半数を占めた。男女を比較すると、「サプリメント利用」「検診サービス」「アプリ・助言サービス」「スポーツ施設利用」で女性が男性を上回った。年齢別にみると、何かしらのサービス・商品を利用しているのは高齢者に多かった。利用者についてみると、「サプリメント利用」「検診サービス」「スポーツ施設利用」は60歳代で、「アプリ・助言サービス」「睡眠・運動療法系」は20歳代で利用が多かった。

2 詳細は、図表5を参照のこと。

2――継続利用の理由

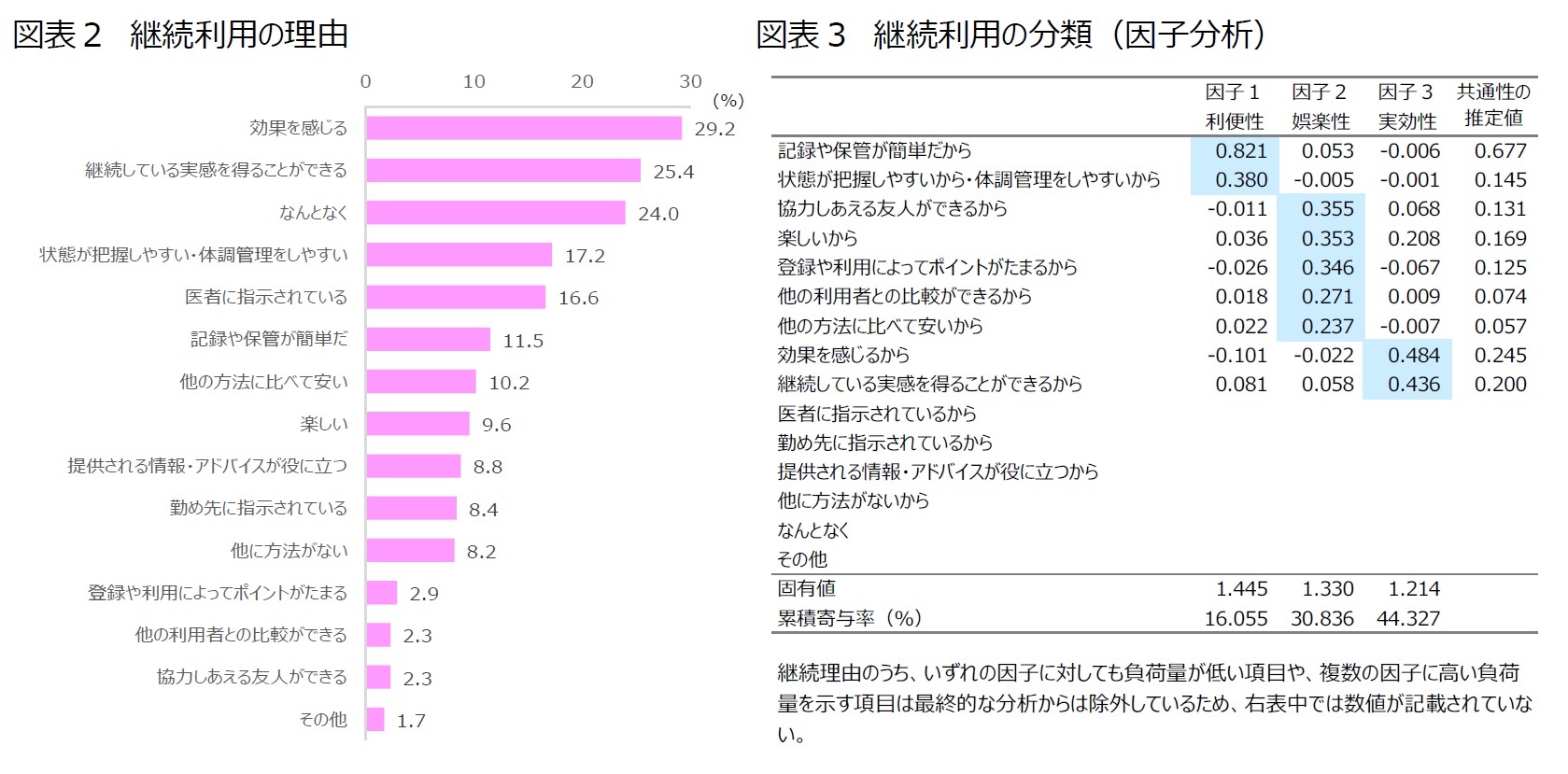

これらの継続理由は、因子分析によって「利便性」「娯楽性」「実効性」の3種類に分類することができた(図表3)。「利便性」は記録や保管の簡単さや状態の把握。・体調管理のしやすさ等サービス利用上の利便性に対する評価を表すもの、「娯楽性」は一緒に協力しあえる友人ができることや楽しさ、ポイントが付与されることなどサービス利用に伴って副次的に生じる娯楽性の高さに対する評価を表すもの、「実効性」はサービス利用の本質的な効果や継続することの価値を実感できることについての評価を表すものと解釈できる。図表2では、上位に実効性、次いで利便性が重視されていた。

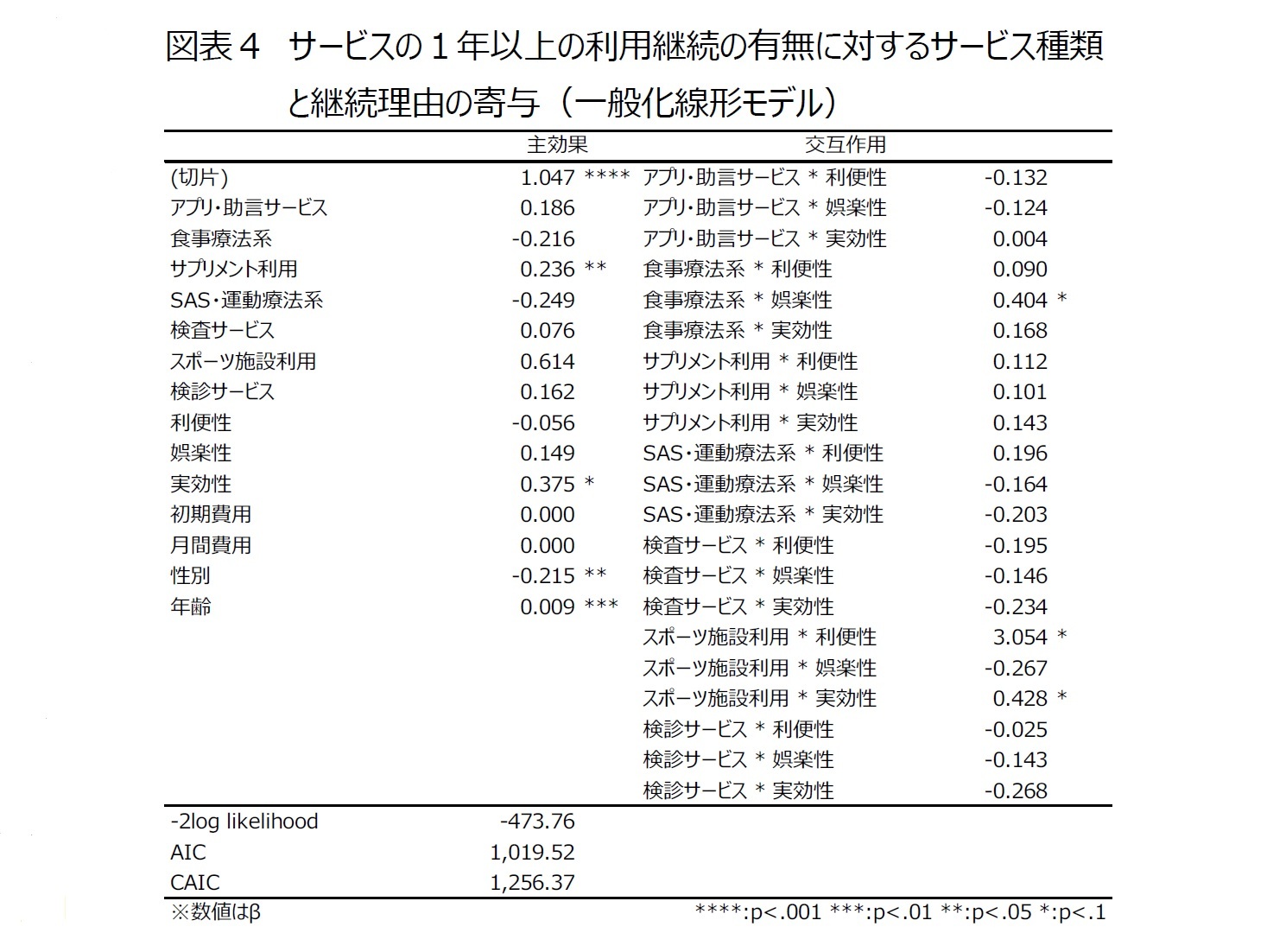

3――1年以上の継続利用への寄与要因

その結果、1年以上の継続利用にプラスに寄与する要素として、利用しているサービス・商品が「サプリメントの利用」であること、継続理由が「実効性」で1年以上継続している傾向があった。サービス・商品と継続理由との交差項をみると、食事療法系は「娯楽性」で、スポーツ施設利用では「利便性」と「実効性」で、それぞれ継続する傾向があった。なお、費用は1年以上継続するかどうかへ影響していなかった。年齢が高いほど継続しており、男性より女性で継続する傾向があった。

4――効果継続の実感を与えるサービス

今回の調査では、どういったサービス・商品においても、効果を感じられることや継続している実感を得られることといった「実効性」が継続のためには重要であることが改めて確認できた。サービス・商品との組み合わせでみると、これに加えて、食生活の改善のための料理教室や身体や健康に関する情報提供等の食事療法系では、協力しあえる友人ができる、楽しい、ポイントが貯まるといった「娯楽性」が、また、スポーツ施設利用においては、記録・保管が簡単、状況が把握しやすい等の「利便性」が求められることがわかった。

健康状態の改善には時間を要するため、改善効果を感じる前に利用を中断してしまうケースも多いであろう。それまでの期間において、「娯楽性」や「利便性」の要素にも留意しつつ、いかに飽きさせずに継続の実感を与えることができるかがポイントとなるであろう。

(2020年11月10日「基礎研レター」)

井上 智紀

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康関連サービス・商品、継続利用のポイントは?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康関連サービス・商品、継続利用のポイントは?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!