- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- アベノミクスの円安株高効果は「追い風参考」~新政権に求められるもの

2020年09月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

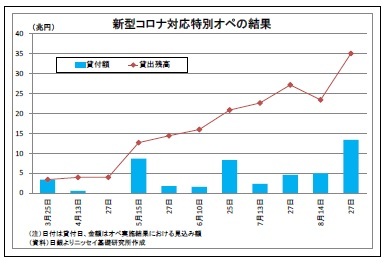

2.日銀金融政策(8月):コロナ対応特別オペ残高が30兆円を突破

(日銀)現状維持(開催なし)

8月はもともと金融政策決定会合が予定されていない月であったため会合は開催されず、必然的に金融政策は現状維持となった。次回会合はFOMCの直後にあたる今月16~17日に開催される予定。

8月はもともと金融政策決定会合が予定されていない月であったため会合は開催されず、必然的に金融政策は現状維持となった。次回会合はFOMCの直後にあたる今月16~17日に開催される予定。

なお、3月に導入され、以後拡充された「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ」(コロナ対応特別オペ)の利用状況を確認すると、導入以降、着実に利用が進んでいる。同オペは新型コロナ対応で貸出に注力する金融機関向けのバックファイナンス的な資金供給策であり、これまで月2回のペースでオペが実施されてきたが、概ね順調に残高を伸ばし、直近では35兆円に達している。

なお、3月に導入され、以後拡充された「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ」(コロナ対応特別オペ)の利用状況を確認すると、導入以降、着実に利用が進んでいる。同オペは新型コロナ対応で貸出に注力する金融機関向けのバックファイナンス的な資金供給策であり、これまで月2回のペースでオペが実施されてきたが、概ね順調に残高を伸ばし、直近では35兆円に達している。新型コロナの拡大後、企業の資金繰り逼迫に応える形で銀行貸出の伸びが大きく拡大してきたが、同オペの存在も貸出促進に一定程度寄与しているとみられる。

なお、8月27日に開催された鈴木審議委員の講演において、「新型コロナの拡大によって、従来累積してきた“低金利環境長期化に伴う副作用”が“金融システムの安定に影響を及ぼす惧れ”が高まる点には注意が必要」との見解が示された。

具体例としては、「企業の資金繰り支援として現在行われている無利子・無担保の貸出が、今後実行される一般の貸出に対してスプレッドの下押し圧力となり、貸出利鞘の縮小がさらに長期化する可能性」や、「感染症で資金繰りが悪化した企業を金融機関が積極的に支援していく中で、そのうちの一定割合が不良債権化し、信用コストが生じていく可能性」などが挙げられた。

こうした点を踏まえ、鈴木氏は「感染症の影響が想定以上に大きくなった場合には、実体経済の悪化が金融システムの安定性に影響を及ぼし、それが実体経済へのさらなる下押し圧力として作用するリスクがある」との警戒感を示したうえで、「こうしたリスクにも十分配慮しながら、金融政策運営の効果と副作用をこれまで以上に丹念に比較考量していく必要がある」との認識を示した。

銀行出身であることが影響しているとみられるが、黒田総裁ほかの政策委員よりも現行金融緩和の副作用に対する踏み込んだ説明がなされている。

(今後の予想)

日銀は既に3月から5月にかけて相次いで追加緩和や資金繰り対策の拡充に努めてきたうえ、金融市場も安定を取り戻し、国内外の景気もひとまず最悪期を脱している。従って、日銀は、コロナ感染の拡大動向とその影響、景気の動向と既往の政策効果を見定めるため、当面様子見姿勢を維持すると見込んでいる。

ただし、経済活動の回復が緩やかに留まっているため、引き続き企業の資金繰りは厳しい状況が続いているとみられる。従って、今後の銀行貸出や倒産動向などを精査し、追加対応が必要との判断に至れば、資金繰り対応策(特別プログラム、CP・社債買入れ等)のさらなる拡充・延長に踏み切るだろう。

また、米中対立やFRBによる金融緩和長期化示唆の影響などから、前回会合以降、為替が円高に振れる場面が増えていることから、今後は円高けん制の意味も込めて、大規模緩和を長期にわたって維持するとの情報発信を強める可能性もある。

日銀は既に3月から5月にかけて相次いで追加緩和や資金繰り対策の拡充に努めてきたうえ、金融市場も安定を取り戻し、国内外の景気もひとまず最悪期を脱している。従って、日銀は、コロナ感染の拡大動向とその影響、景気の動向と既往の政策効果を見定めるため、当面様子見姿勢を維持すると見込んでいる。

ただし、経済活動の回復が緩やかに留まっているため、引き続き企業の資金繰りは厳しい状況が続いているとみられる。従って、今後の銀行貸出や倒産動向などを精査し、追加対応が必要との判断に至れば、資金繰り対応策(特別プログラム、CP・社債買入れ等)のさらなる拡充・延長に踏み切るだろう。

また、米中対立やFRBによる金融緩和長期化示唆の影響などから、前回会合以降、為替が円高に振れる場面が増えていることから、今後は円高けん制の意味も込めて、大規模緩和を長期にわたって維持するとの情報発信を強める可能性もある。

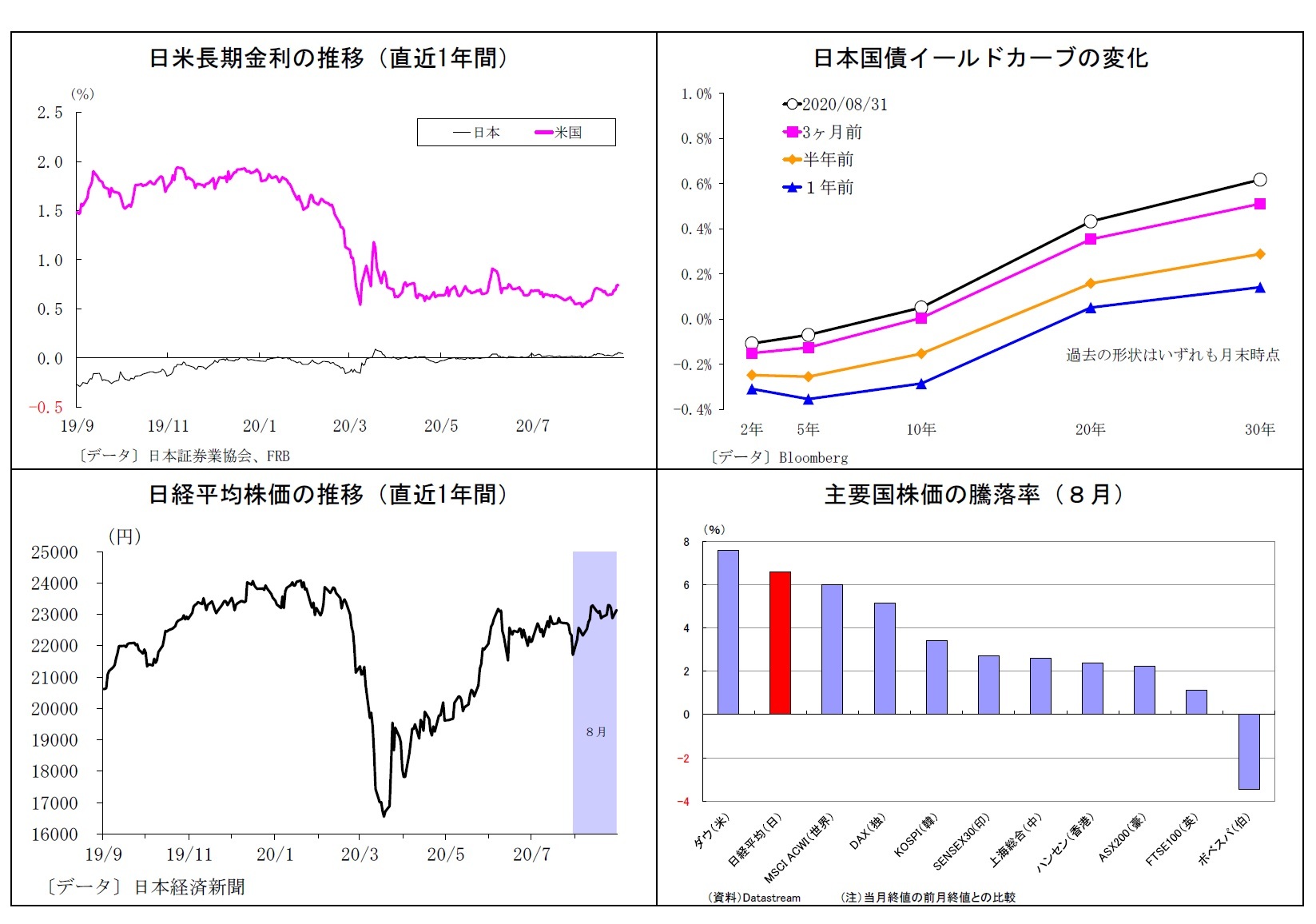

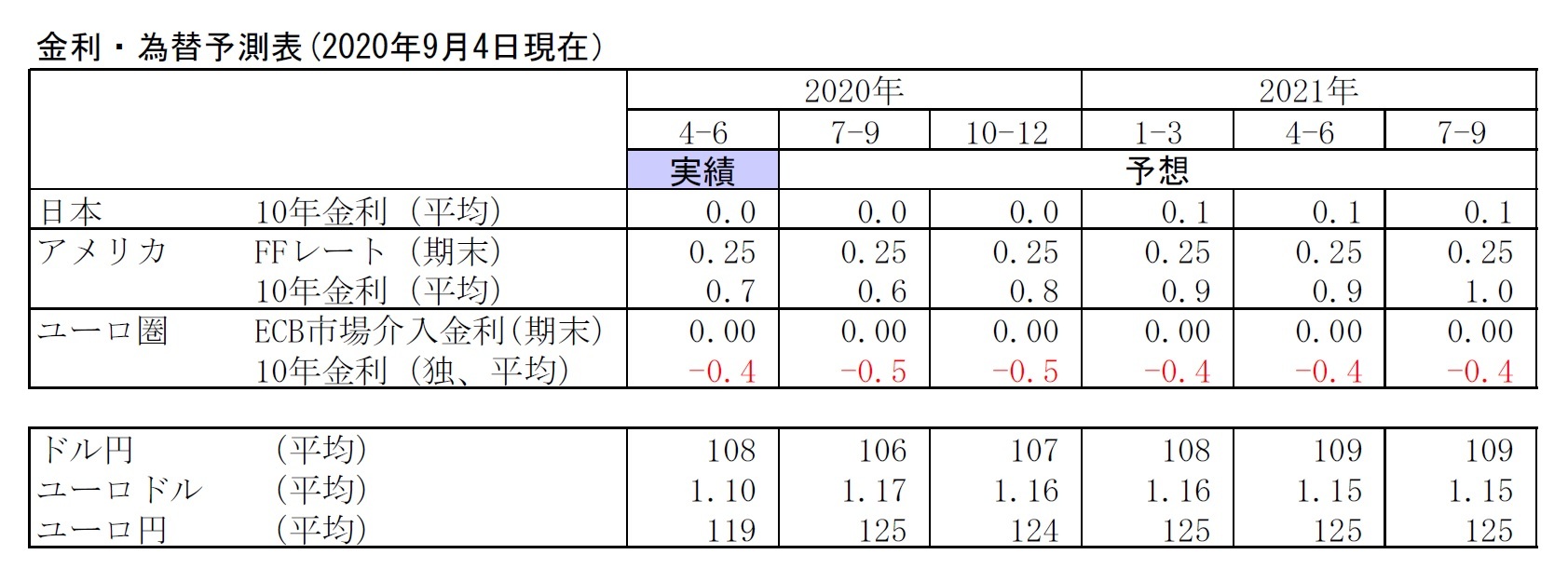

3.金融市場(8月)の振り返りと予測表

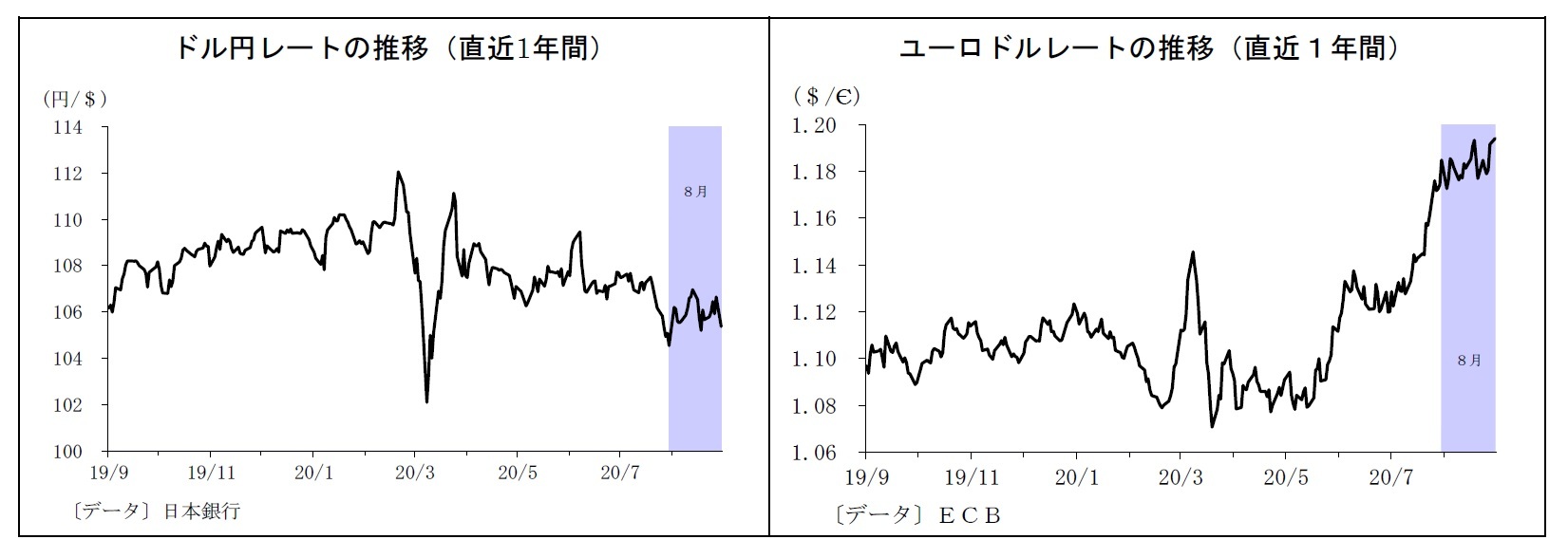

(ドル円レート)

8月の動き 月初106円台前半でスタートし、月末は105円台半ばに。

月初、106円台でスタートした後、米国での追加経済対策協議の難航を受けてドルが売られ、5日には105円台後半に。その後、ワクチン開発への期待や日米金利差拡大を受けてドルが持ち直し、14日には107円を付けたが、米経済指標の悪化や米中対立激化懸念によって再び円高圧力が強まり、18日には106円を割り込んだ。下旬は106円を挟んだ一進一退が続いた後、28日にはFRB新指針発表を受けた米景気回復期待によって一旦ドル高に振れたが、直後に安倍首相の辞任表明を受けて日銀金融緩和の不透明感が高まったことで円が買われ、月末は105円台半ばで終了した。

8月の動き 月初106円台前半でスタートし、月末は105円台半ばに。

月初、106円台でスタートした後、米国での追加経済対策協議の難航を受けてドルが売られ、5日には105円台後半に。その後、ワクチン開発への期待や日米金利差拡大を受けてドルが持ち直し、14日には107円を付けたが、米経済指標の悪化や米中対立激化懸念によって再び円高圧力が強まり、18日には106円を割り込んだ。下旬は106円を挟んだ一進一退が続いた後、28日にはFRB新指針発表を受けた米景気回復期待によって一旦ドル高に振れたが、直後に安倍首相の辞任表明を受けて日銀金融緩和の不透明感が高まったことで円が買われ、月末は105円台半ばで終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年09月04日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アベノミクスの円安株高効果は「追い風参考」~新政権に求められるもの】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アベノミクスの円安株高効果は「追い風参考」~新政権に求められるもののレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!