- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- アベノミクスの円安株高効果は「追い風参考」~新政権に求められるもの

2020年09月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック: アベノミクスの円安株高効果は「追い風参考」

(安倍首相辞任を受けてアベノミクスの影響を評価)

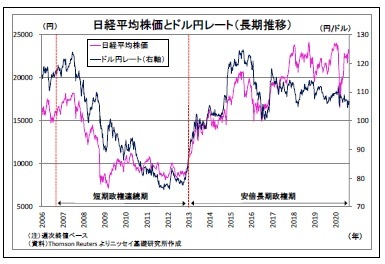

先月末、安倍首相が電撃的に辞任を表明した。7年8カ月にわたる長期政権が終了するという重要な節目を迎えたため、安倍政権の経済政策であるアベノミクスが金融市場に与えた影響を振り返ってみたい。

先月末、安倍首相が電撃的に辞任を表明した。7年8カ月にわたる長期政権が終了するという重要な節目を迎えたため、安倍政権の経済政策であるアベノミクスが金融市場に与えた影響を振り返ってみたい。

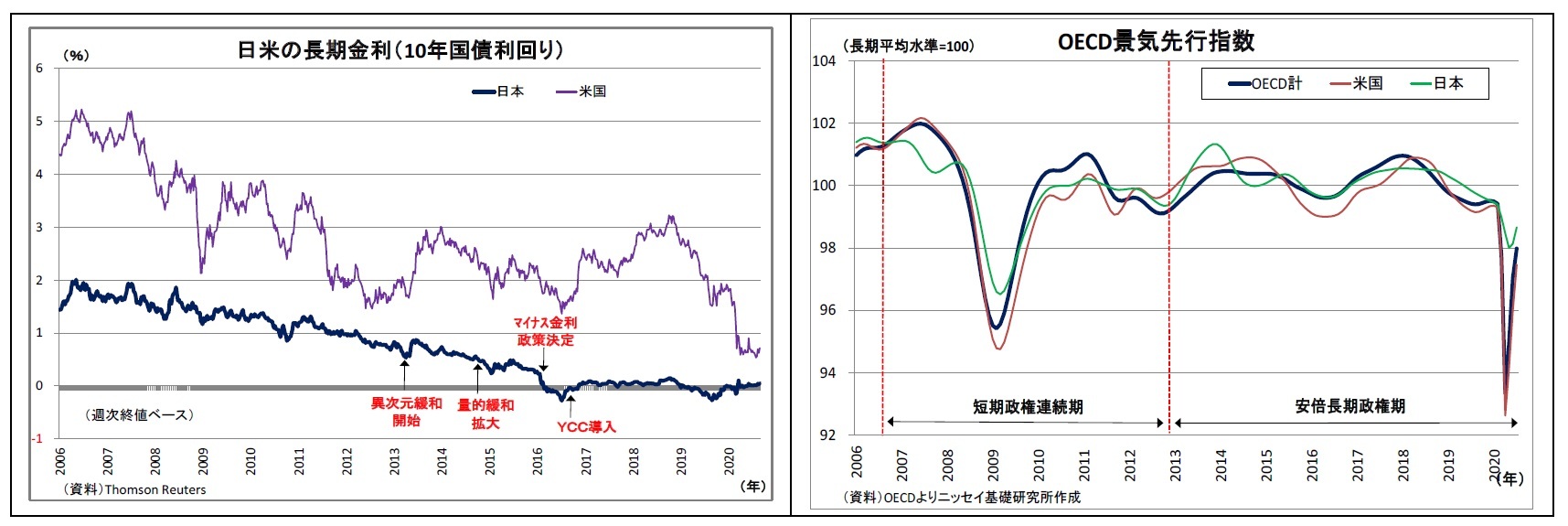

ここで、OECDが公表している景気先行指数の動きを振り返ると、世界の景気は第2次安倍政権が発足した2012年末頃を境に好転している。そして、ドル円や日本株に特に大きな影響を与える米国の景気も同様、この時期に持ち直しに転じ、2018年にかけて堅調に推移したことが確認できる。

つまり、第2次安倍政権の発足した時期はちょうど世界や米国の景気が回復に転じたタイミングに当たり、このことが円安・株高に寄与した面がある。

1 就任直前の2012.12.25時点は1円=0.011797ドル→2020.9.2時点は1円=0.009417ドル(ドル円表記の場合は、1ドル=84円台→1ドル=106円台)

2 就任直前の2012.12.25時点は10080円→2020.9.2時点は23247円

3 2006.9.26発足の第1次安倍政権から、福田、麻生、鳩山、菅(直人)の各政権を経て、野田政権が終了した2012.12.25までの約6年3カ月

つまり、第2次安倍政権の発足した時期はちょうど世界や米国の景気が回復に転じたタイミングに当たり、このことが円安・株高に寄与した面がある。

1 就任直前の2012.12.25時点は1円=0.011797ドル→2020.9.2時点は1円=0.009417ドル(ドル円表記の場合は、1ドル=84円台→1ドル=106円台)

2 就任直前の2012.12.25時点は10080円→2020.9.2時点は23247円

3 2006.9.26発足の第1次安倍政権から、福田、麻生、鳩山、菅(直人)の各政権を経て、野田政権が終了した2012.12.25までの約6年3カ月

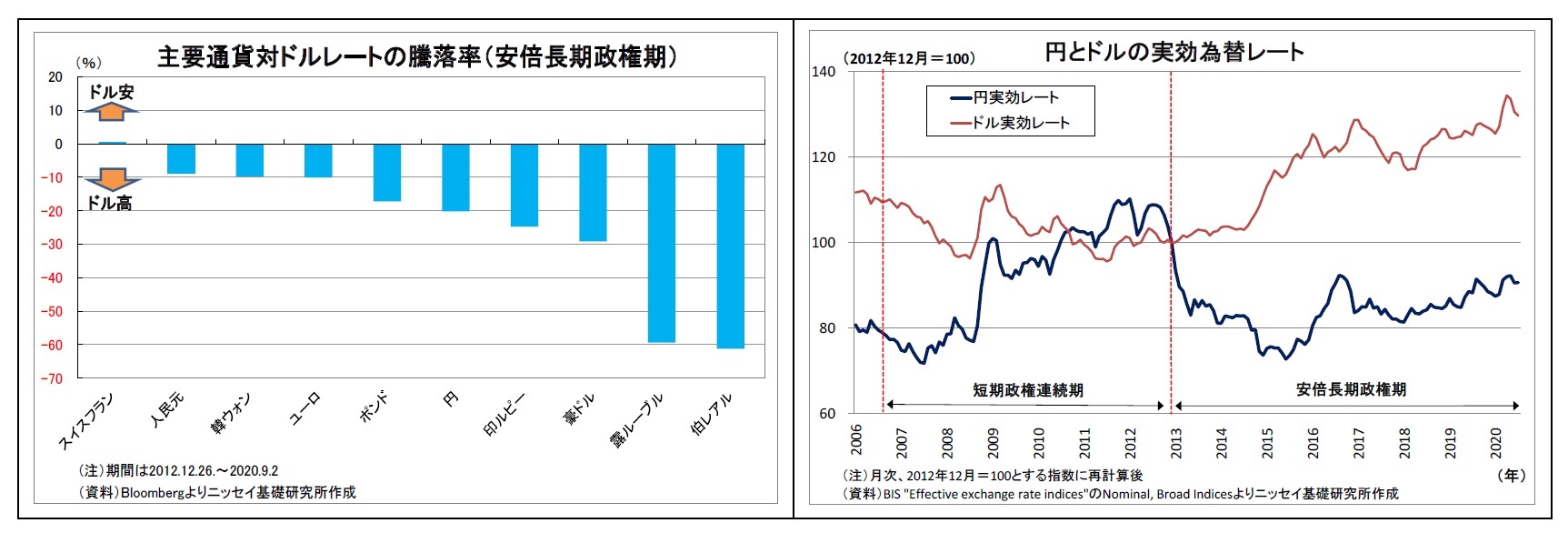

(円安ドル高はドル高の側面大)

実際、既述のとおり、円の対ドルレートは第2次安倍政権の発足以降に2割強下落したが、ユーロをはじめとする他の主要通貨の対ドルレートも、この間に軒並み下落している。つまり、この間に幅広くドル高が進んだということだ。より視野を広げて、幅広い通貨に対する強弱感を示す(名目)実効為替レート4で見ても、ドルの実効レートは第2次安倍政権が発足した2012年12月から今年7月にかけて3割も上昇している。米国経済の回復を受けて、2013年から2018年にかけて米金融政策が緩和の終了、引き締めへと向かったことがドルの上昇をもたらした。

一方、この間に円の実効レートも下落している。特に2013年から2015年にかけて急速に下落していることから、この間に行われた金融緩和の強化が金利の押し下げ等を通じて円安に寄与したことがうかがわれる。ただし、その後はじり高となっていることもあり、直近(7月時点)では2012年12月の水準を9%下回っているに過ぎない。

つまり、第2次安倍政権発足以降に進行した円安ドル高は、円安(円の下落)とドル高(ドルの上昇)の両方が作用しているものの、どちらかと言えばドル高の側面が強いということになる。

実際、既述のとおり、円の対ドルレートは第2次安倍政権の発足以降に2割強下落したが、ユーロをはじめとする他の主要通貨の対ドルレートも、この間に軒並み下落している。つまり、この間に幅広くドル高が進んだということだ。より視野を広げて、幅広い通貨に対する強弱感を示す(名目)実効為替レート4で見ても、ドルの実効レートは第2次安倍政権が発足した2012年12月から今年7月にかけて3割も上昇している。米国経済の回復を受けて、2013年から2018年にかけて米金融政策が緩和の終了、引き締めへと向かったことがドルの上昇をもたらした。

一方、この間に円の実効レートも下落している。特に2013年から2015年にかけて急速に下落していることから、この間に行われた金融緩和の強化が金利の押し下げ等を通じて円安に寄与したことがうかがわれる。ただし、その後はじり高となっていることもあり、直近(7月時点)では2012年12月の水準を9%下回っているに過ぎない。

つまり、第2次安倍政権発足以降に進行した円安ドル高は、円安(円の下落)とドル高(ドルの上昇)の両方が作用しているものの、どちらかと言えばドル高の側面が強いということになる。

4 各通貨について、当該通貨と他通貨の間の為替レートを貿易ウェイトで加重平均して指数化したもので、各通貨の総合的な強弱を示す。本稿ではBIS算出の名目実効レートを使用(60カ国・地域ベース、各通貨のウェイトは2014~2016年の貿易状況に基づく)。

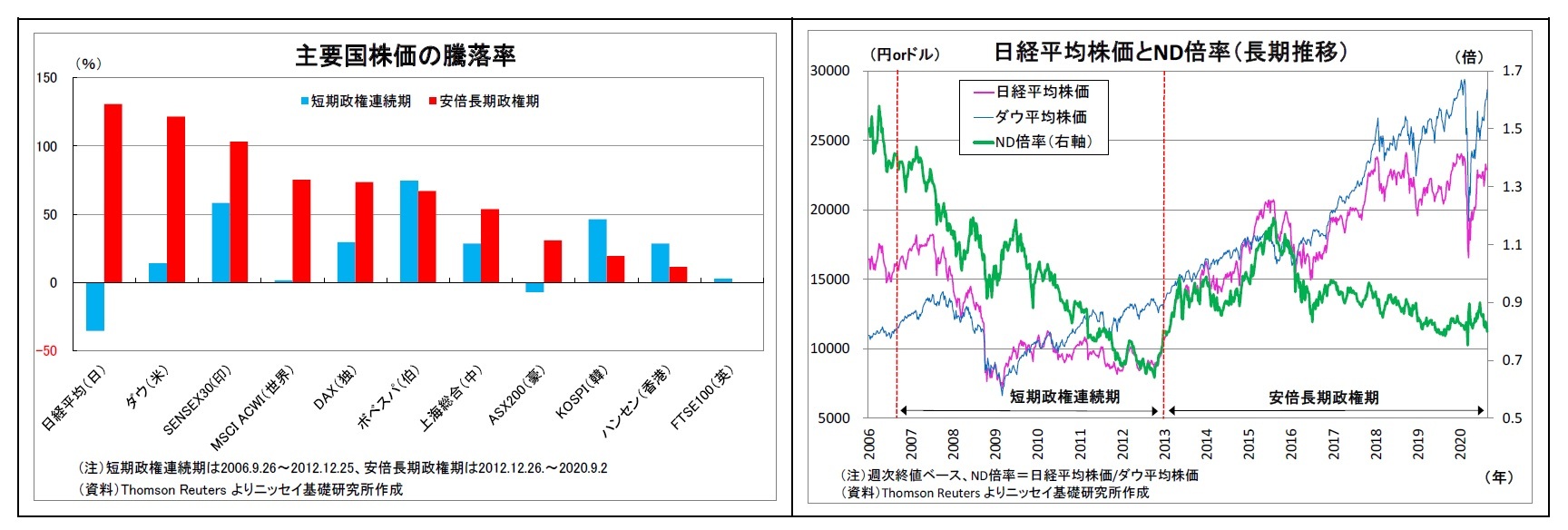

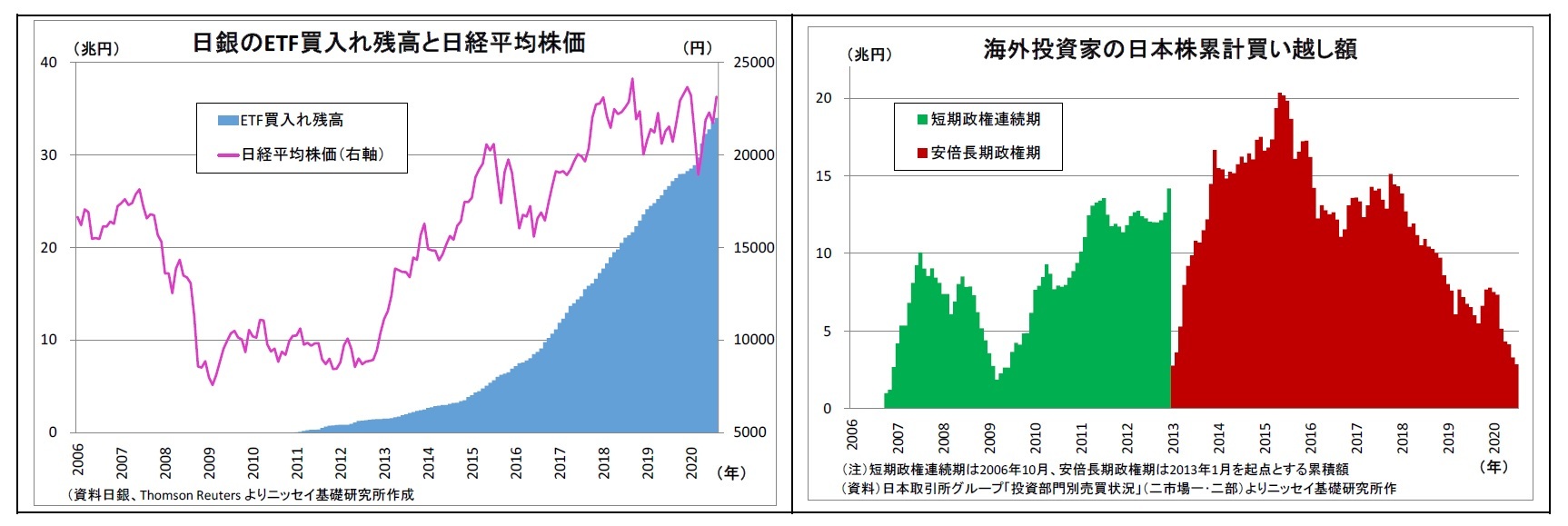

確かに、日本の株価上昇率は相対的に見ても高いものの、輸出企業が多いことで世界経済の回復や先述のドル高の追い風を受けやすかったことに加え、日銀が大量のETF(株式)買入れという世界でも異例の措置を続けてきた影響もある。ETFの買入れ自体は2010年末の白川前日銀総裁時代に始まったものだが、黒田体制で大幅に拡充された。この結果、黒田総裁が就任した2013年3月から直近8月にかけて、日銀のETF保有残高は32兆円増加している。

なお、アベノミクスが開始してから2015年までは海外投資家の日本経済への期待が高まったとみられ、日本株の累計買い越し額(資金流入)が20兆円を超えるまで積み上がった。しかし、以降は期待が剥落したとみられ、急速に累計買い越し額の縮小(資金流出)が進み、直近では約3兆円に留まっている。

なお、アベノミクスが開始してから2015年までは海外投資家の日本経済への期待が高まったとみられ、日本株の累計買い越し額(資金流入)が20兆円を超えるまで積み上がった。しかし、以降は期待が剥落したとみられ、急速に累計買い越し額の縮小(資金流出)が進み、直近では約3兆円に留まっている。

以上より、第2次安倍政権発足以降の大幅な円安・株高は、大規模な金融緩和を主体とするアベノミクスによってもたらされた部分があるものの、海外経済、特に米国経済が回復局面にあったことも大きく寄与していると考えられる。つまり、アベノミクス開始後の円安・株高は強い追い風を受けた「追い風参考記録」ということだ。

(新政権に求められるもの)

今後は今月14日に自民党の総裁選が行われ、16日にも新政権が発足する見込みだ。新政権の下でも世界経済の動向などの外部環境が円相場や日本株に多大な影響を及ぼすことは変わらない。しかしながら、新政権による政策運営が海外投資家による日本株の評価を通して株価を左右する面も当然ある。

持続的な株価上昇のために新政権に求められることを考えた場合、まずはコロナの感染抑制と経済活動の高い次元での両立が挙げられる。今年春以降の株価はコロナ抑制による先々の景気回復を期待先行で織り込んで上昇してきただけに、期待に応えることが求められる。これに関連して、有効かつ安全なコロナワクチンの調達と国民への普及をできるだけ早く実現することも必要になる。

そして、次に問われるのは経済政策だ。主な派閥の支持を固めて次期首相就任が確実視されている菅官房長官は、アベノミクスを継承していくことを明言しているが、アベノミクス前半で効果を発揮した第1の矢である金融緩和の強化はもう期待できない。金融機関の収益圧迫などの副作用が目立ち、日銀もさらなる金利引き下げから既に距離を置いている。実質的な追加緩和の余地は殆ど残っていない。

そうした中で重要になるのはやはり第3の矢である成長戦略だ。アベノミクスでは不十分であったとの見方が多いが、本来、日本経済の地力である潜在成長率を高めるには成長戦略や構造改革によって生産性上昇を促すことが重要になる。各種岩盤規制の緩和や雇用の流動性向上、少子化対策、社会保障改革、デジタル化の推進などが求められる。成長の果実を賃上げという形で家計に届ける工夫も一層必要になる。こうした本気の取り組みによって日本経済の地力を高めることが株価の持続的な上昇に通じる王道だろう。第2の矢である財政政策についても生産性向上に資する「ワイズスペンディング」の視点が重要になる。

さらに、成長戦略を力強く主導するためには政権基盤の安定が必要になる。党内基盤が弱かったり、国民の支持率が低迷したりすれば、十分なリーダーシップを発揮できない。また、短期政権に終わるとの見方が強まれば、政策の持続性への不透明感が強まり、企業も投資家も投資がしにくくなってしまう。大幅な株安となった第1次安倍政権以降の短期政権連続期は、確かに世界経済が低迷するなど不利な外部環境であったが、政治の不安定さが株安の一因になっていたことも否定できない。

今後は今月14日に自民党の総裁選が行われ、16日にも新政権が発足する見込みだ。新政権の下でも世界経済の動向などの外部環境が円相場や日本株に多大な影響を及ぼすことは変わらない。しかしながら、新政権による政策運営が海外投資家による日本株の評価を通して株価を左右する面も当然ある。

持続的な株価上昇のために新政権に求められることを考えた場合、まずはコロナの感染抑制と経済活動の高い次元での両立が挙げられる。今年春以降の株価はコロナ抑制による先々の景気回復を期待先行で織り込んで上昇してきただけに、期待に応えることが求められる。これに関連して、有効かつ安全なコロナワクチンの調達と国民への普及をできるだけ早く実現することも必要になる。

そして、次に問われるのは経済政策だ。主な派閥の支持を固めて次期首相就任が確実視されている菅官房長官は、アベノミクスを継承していくことを明言しているが、アベノミクス前半で効果を発揮した第1の矢である金融緩和の強化はもう期待できない。金融機関の収益圧迫などの副作用が目立ち、日銀もさらなる金利引き下げから既に距離を置いている。実質的な追加緩和の余地は殆ど残っていない。

そうした中で重要になるのはやはり第3の矢である成長戦略だ。アベノミクスでは不十分であったとの見方が多いが、本来、日本経済の地力である潜在成長率を高めるには成長戦略や構造改革によって生産性上昇を促すことが重要になる。各種岩盤規制の緩和や雇用の流動性向上、少子化対策、社会保障改革、デジタル化の推進などが求められる。成長の果実を賃上げという形で家計に届ける工夫も一層必要になる。こうした本気の取り組みによって日本経済の地力を高めることが株価の持続的な上昇に通じる王道だろう。第2の矢である財政政策についても生産性向上に資する「ワイズスペンディング」の視点が重要になる。

さらに、成長戦略を力強く主導するためには政権基盤の安定が必要になる。党内基盤が弱かったり、国民の支持率が低迷したりすれば、十分なリーダーシップを発揮できない。また、短期政権に終わるとの見方が強まれば、政策の持続性への不透明感が強まり、企業も投資家も投資がしにくくなってしまう。大幅な株安となった第1次安倍政権以降の短期政権連続期は、確かに世界経済が低迷するなど不利な外部環境であったが、政治の不安定さが株安の一因になっていたことも否定できない。

(2020年09月04日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アベノミクスの円安株高効果は「追い風参考」~新政権に求められるもの】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アベノミクスの円安株高効果は「追い風参考」~新政権に求められるもののレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!