- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 空家法施行後の空き家の現状-空き家総数は増加している一方、「腐朽(ふきゅう)・破損がある空き家」は減少

2020年07月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

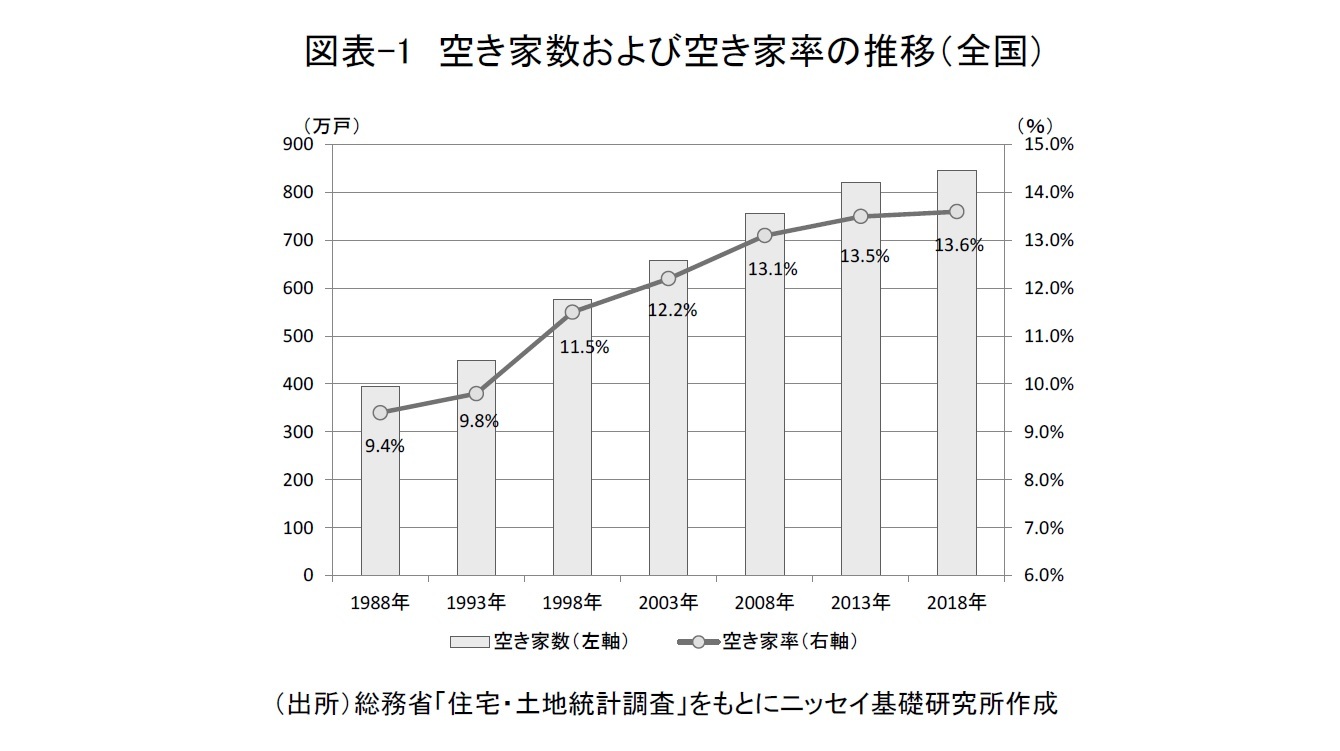

総務省「住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は、過去30年(1988年~2018年)で394万戸から849万戸となり、2倍以上増加した。空き家率(空き家戸数が総住宅戸数に占める割合)も上昇を続けており、2018年の空き家率は13.6%に達した(図表1)。

適正に管理されない空き家の増加は、公衆衛生や治安の悪化、景観の阻害など、地域の生活環境に悪影響を及ぼす。生活環境の悪化は、不動産価格の下落や地域コミュニティの機能低下等を招きかねず、地域経済への影響も大きい。また、大都市の郊外部では、高度経済成長期に開発された大規模団地等で空き家問題が顕在化しつつあり、都市部、地方部を問わず、空き家の増加は対策を講じるべき重要な問題となっている。

こうしたなか、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」)が施行された。「空家法」では空き家対策に取り組む主体を「市区町村」に定め、各自治体が「空家等対策計画」を策定することを求めている。

本稿では、空き家問題を考えるにあたり、2019年9月30日に公表された総務省「平成30年住宅・土地統計調査」を用いて、市区町村別にみた空き家の現状を確認したい。

適正に管理されない空き家の増加は、公衆衛生や治安の悪化、景観の阻害など、地域の生活環境に悪影響を及ぼす。生活環境の悪化は、不動産価格の下落や地域コミュニティの機能低下等を招きかねず、地域経済への影響も大きい。また、大都市の郊外部では、高度経済成長期に開発された大規模団地等で空き家問題が顕在化しつつあり、都市部、地方部を問わず、空き家の増加は対策を講じるべき重要な問題となっている。

こうしたなか、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」)が施行された。「空家法」では空き家対策に取り組む主体を「市区町村」に定め、各自治体が「空家等対策計画」を策定することを求めている。

本稿では、空き家問題を考えるにあたり、2019年9月30日に公表された総務省「平成30年住宅・土地統計調査」を用いて、市区町村別にみた空き家の現状を確認したい。

2――空き家の増加要因

本章では、空き家の増加要因を(1)社会要因、(2)制度要因、(3)経済要因の3つの観点で整理する。

1|社会要因:世帯数増加を上回る住宅の新規供給

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によれば、世帯数は2014年度から2018年度の5年間で、約211万世帯増加した。これに対して、住宅新設着工戸数は、2014年度から2018年度の5年間で約467万戸、住宅の滅失戸数は約56万戸となり、結果、5年間で約200万戸の余剰ストックが生じた。つまり、日本の住宅市場は供給過剰な状況が継続しており、空き家増加の一因となっている。このような状況で「住宅総量の目安」や「住宅供給の目標」を設定し、空き家の発生を抑制すべきという議論も見られる1が、実現には至っていない。

また、先行研究2では、新築・持家重視の政策が長期間にわたり進められてきた影響で、「家を買う」=「新築の家を買う」という図式が定着し、中古住宅市場が成熟しなかったことも空き家増加の一因と指摘されている。

今後も、新築を中心とした住宅供給および住宅取得が継続すれば、空き家は増加し続けることとなる。

1 泉水健宏(2019)「空き家対策の現状と課題-空家等対策特別措置法の施行状況を中心とした概況」参議院常任委員会調査室「立法と調査」No.416

2 鈴木賢一(2018)「空き家対策の現状と課題-空家法施行後の状況」国立国会図書館「調査と情報」No.997

1|社会要因:世帯数増加を上回る住宅の新規供給

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によれば、世帯数は2014年度から2018年度の5年間で、約211万世帯増加した。これに対して、住宅新設着工戸数は、2014年度から2018年度の5年間で約467万戸、住宅の滅失戸数は約56万戸となり、結果、5年間で約200万戸の余剰ストックが生じた。つまり、日本の住宅市場は供給過剰な状況が継続しており、空き家増加の一因となっている。このような状況で「住宅総量の目安」や「住宅供給の目標」を設定し、空き家の発生を抑制すべきという議論も見られる1が、実現には至っていない。

また、先行研究2では、新築・持家重視の政策が長期間にわたり進められてきた影響で、「家を買う」=「新築の家を買う」という図式が定着し、中古住宅市場が成熟しなかったことも空き家増加の一因と指摘されている。

今後も、新築を中心とした住宅供給および住宅取得が継続すれば、空き家は増加し続けることとなる。

1 泉水健宏(2019)「空き家対策の現状と課題-空家等対策特別措置法の施行状況を中心とした概況」参議院常任委員会調査室「立法と調査」No.416

2 鈴木賢一(2018)「空き家対策の現状と課題-空家法施行後の状況」国立国会図書館「調査と情報」No.997

3 北村喜宣(2018)「空き家問題解決のための政策法務-法施行後の現状と対策」第一法規

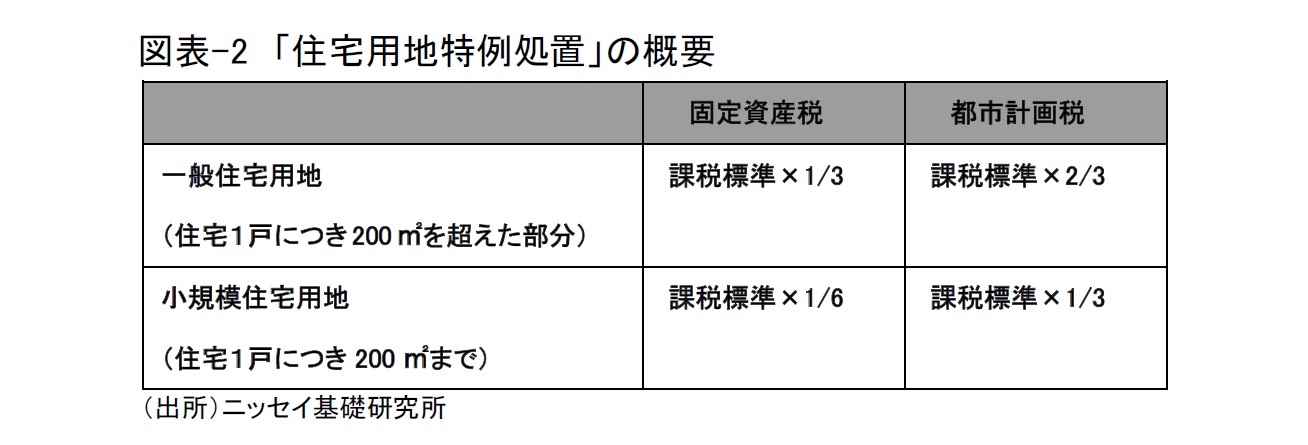

3|経済要因:解体費用の負担問題

空き家増加の要因として、家屋解体等にかかる費用の問題も挙げられる。相続等を契機に空き家を取得した所有者は、費用負担の問題から空き家のままにしていることも多い。国土交通省「平成26年空家実態調査」によれば、「空き家にしておく理由」として、「物置として必要」(44.9%)との回答が最も多く、次いで「解体費用をかけたくない」(39.9%)との回答が多い。解体費用は、建物の立地、規模、構造により異なるが、木造の場合は4万円/月・坪、鉄骨コンクリート造の場合は7万/月・坪程度が目安といわれている4。解体重機が入れない細い道路に面した住居などでは、解体費用が更に嵩むことになり、大きな負担となる。

4 NPO空き家・空き地管理センター調べ

空き家増加の要因として、家屋解体等にかかる費用の問題も挙げられる。相続等を契機に空き家を取得した所有者は、費用負担の問題から空き家のままにしていることも多い。国土交通省「平成26年空家実態調査」によれば、「空き家にしておく理由」として、「物置として必要」(44.9%)との回答が最も多く、次いで「解体費用をかけたくない」(39.9%)との回答が多い。解体費用は、建物の立地、規模、構造により異なるが、木造の場合は4万円/月・坪、鉄骨コンクリート造の場合は7万/月・坪程度が目安といわれている4。解体重機が入れない細い道路に面した住居などでは、解体費用が更に嵩むことになり、大きな負担となる。

4 NPO空き家・空き地管理センター調べ

3――空き家の現状

続いて、総務省「住宅・土地統計調査」に基づき、空き家の現状を確認する。

同調査は、日本全国を対象に、住宅および住宅に居住する世帯状況等の実態を把握すべく、5年毎に実施されている。「空き家」に関して、(1)住宅の種類別(「一戸建」と「共同住宅・長屋建・その他」)、(2)地域別(市区町村毎)、(3)空き家の状態(腐朽(ふきゅう)・破損の有無)等、詳細な調査を行っている。

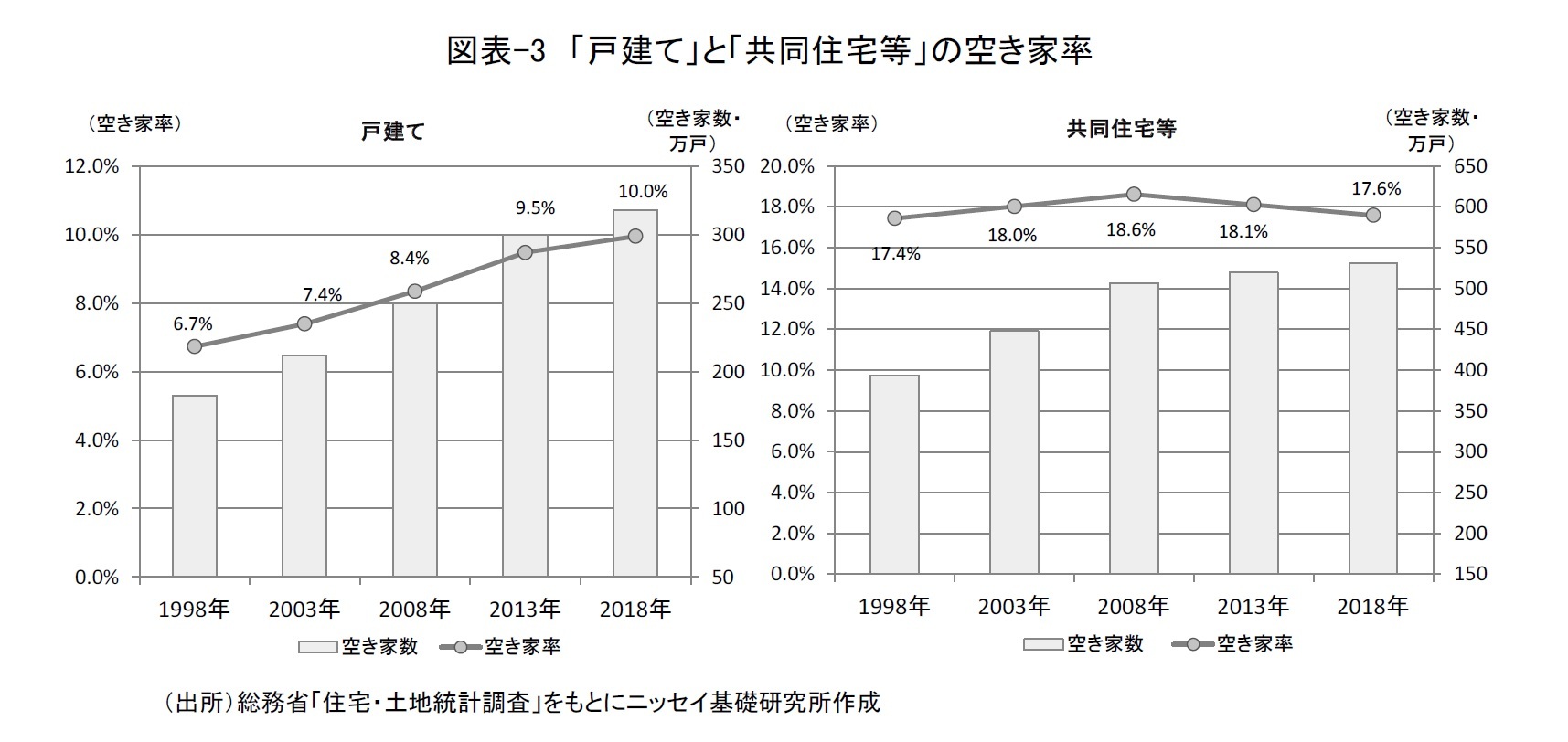

本章では、「戸建て」と「共同住宅・長屋建・その他(以下、「共同住宅等」)」について、空き家の現状を確認する。

同調査は、日本全国を対象に、住宅および住宅に居住する世帯状況等の実態を把握すべく、5年毎に実施されている。「空き家」に関して、(1)住宅の種類別(「一戸建」と「共同住宅・長屋建・その他」)、(2)地域別(市区町村毎)、(3)空き家の状態(腐朽(ふきゅう)・破損の有無)等、詳細な調査を行っている。

本章では、「戸建て」と「共同住宅・長屋建・その他(以下、「共同住宅等」)」について、空き家の現状を確認する。

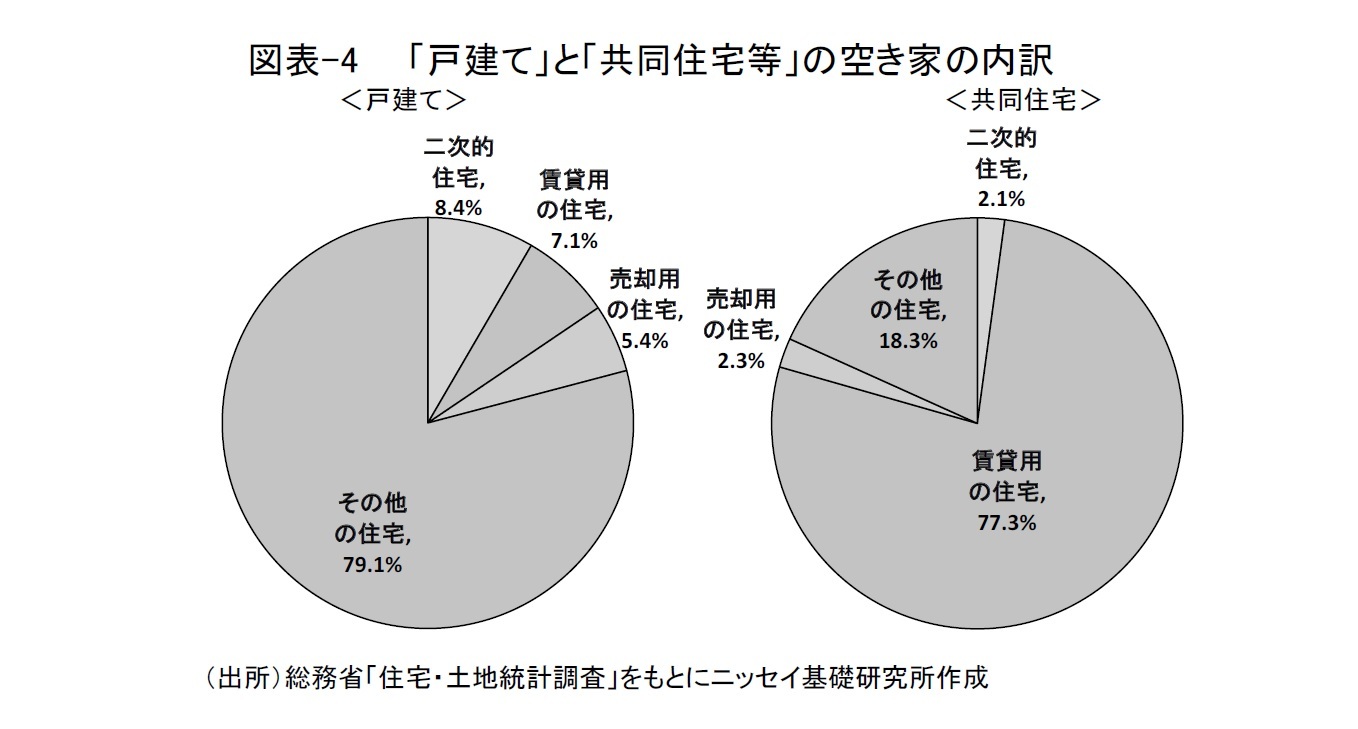

住宅土地統計調査」では、「空き家」を性質の違いにより4種類に分けて集計している。具体的には、「売却用」(売却のために空き家になっている住宅)、「賃貸用」(賃貸のために空き家になっている住宅)、「二次的住宅」(別荘等)、「その他」(売却用、賃貸用、二次的住宅に含まれない空き家)である。

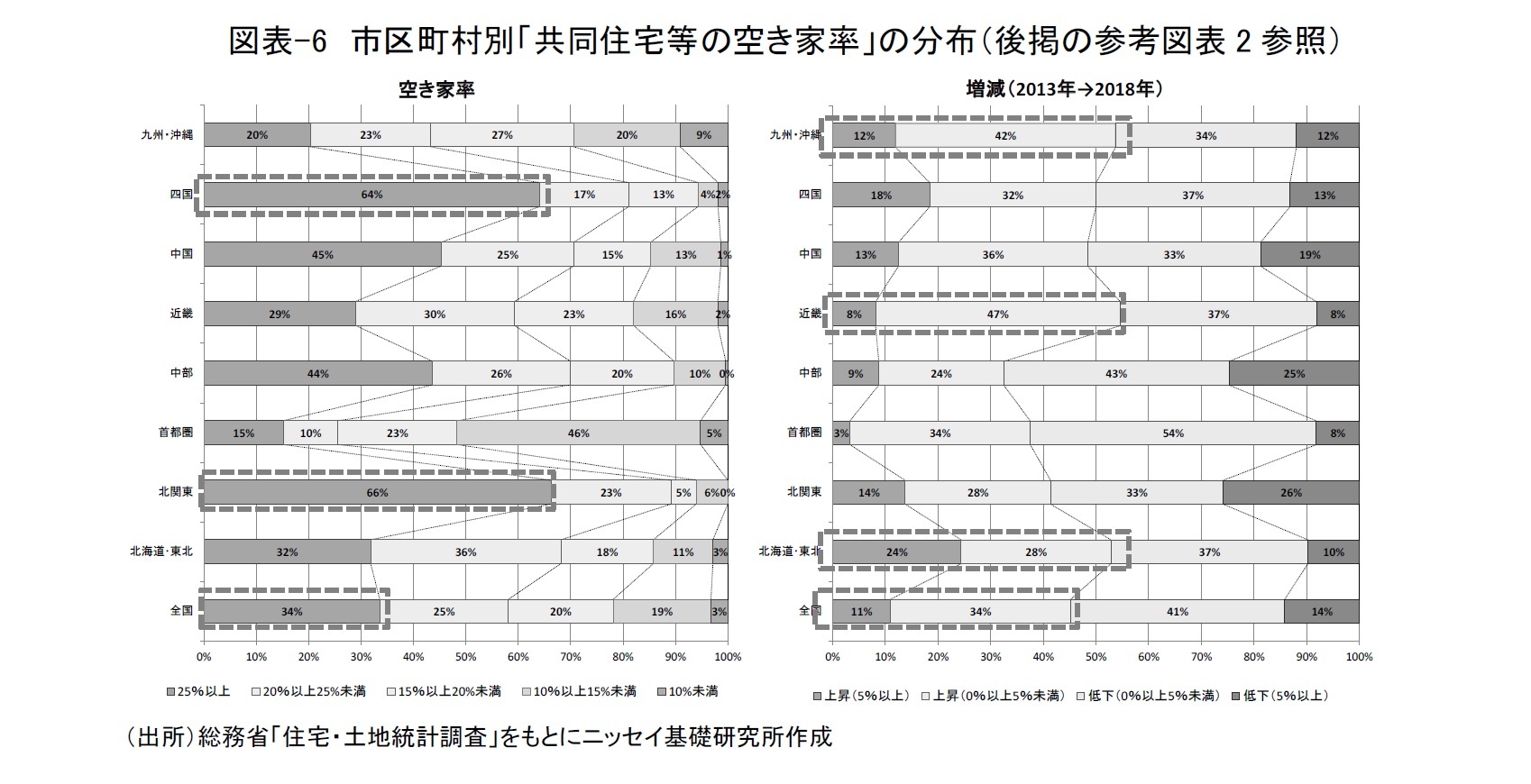

空き家の内訳をみると、「戸建て」の空き家では、「その他」が約8割を占めている(図表4)。一方、「共同住宅等」の空き家では、「賃貸用」が約8割を占めている。したがって、「共同住宅等」では、賃貸マンション等で入居者の退去時に発生する一時的な空室が、空き家率を押し上げ要因であると考えられる。

ただし、先行研究6によれば、住宅市場での取引を円滑にするためには、一定量の空き家が必要であり、その適正な比率は5%から7%程度とされている。これに照らせば、「共同住宅等」の空き家率(2018年17.6%)は、この適正水準を大幅に上回っているといえよう。

空き家の内訳をみると、「戸建て」の空き家では、「その他」が約8割を占めている(図表4)。一方、「共同住宅等」の空き家では、「賃貸用」が約8割を占めている。したがって、「共同住宅等」では、賃貸マンション等で入居者の退去時に発生する一時的な空室が、空き家率を押し上げ要因であると考えられる。

ただし、先行研究6によれば、住宅市場での取引を円滑にするためには、一定量の空き家が必要であり、その適正な比率は5%から7%程度とされている。これに照らせば、「共同住宅等」の空き家率(2018年17.6%)は、この適正水準を大幅に上回っているといえよう。

5 空き家率=「空き家数」÷(「居住世帯のある住宅数」+「空き家数」)

6 由井義道・久保倫子・西山弘泰(2016)「都市の空き家問題 なぜ?どうする?-地域に即した問題解決にむけて」古今書院

2|市区町村別にみた空き家の現況

2-1|「戸建て」の空き家:約6割の自治体で増加

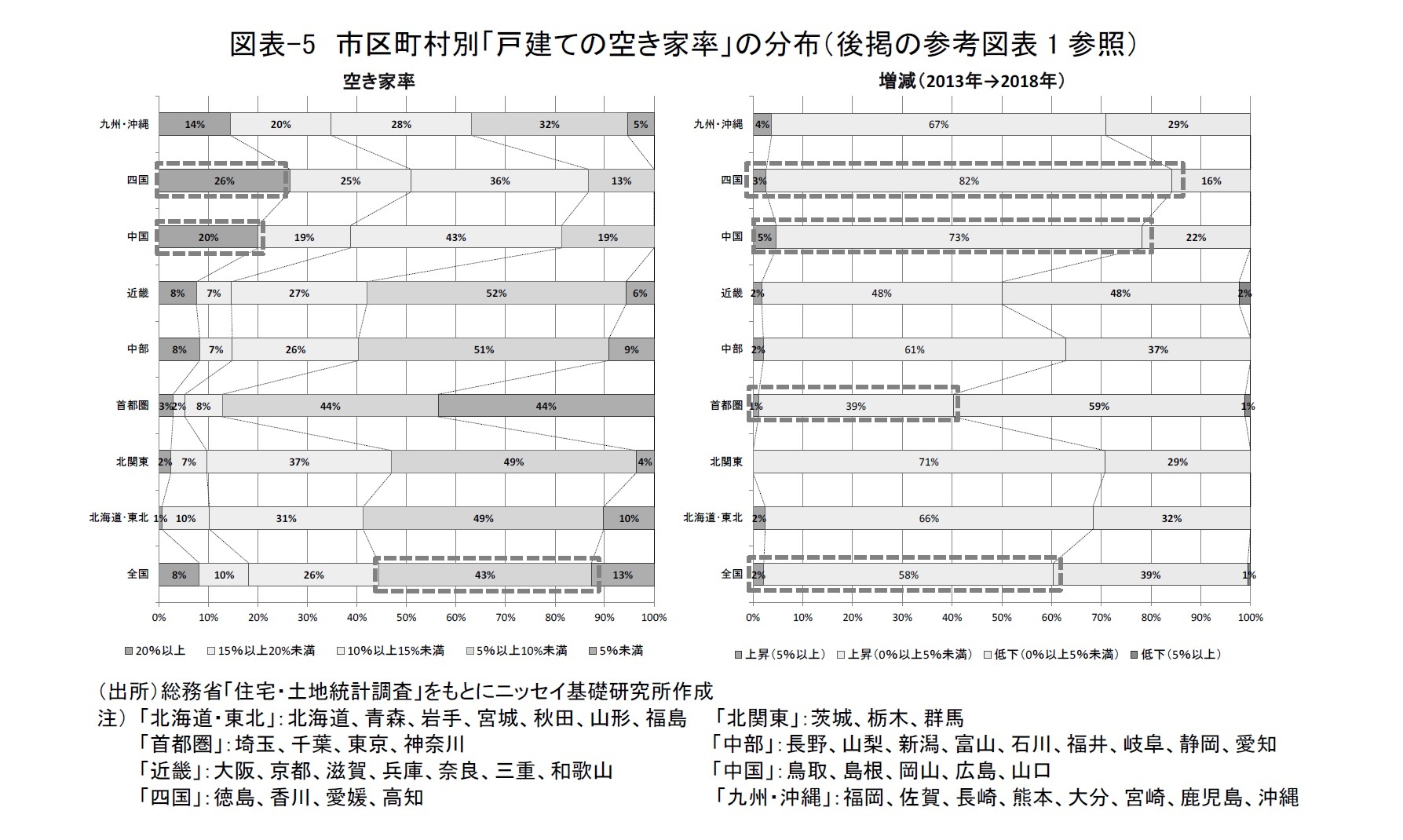

「戸建て」の空き家の状況を市区町村別にみると、空き家率が「5%~10%」の自治体が最も多く、全体の約4割を占める。空き家率が「20%以上」の自治体は8%に留まるが、「四国地方」では26%、「中国地方」では20%と高い水準にある(図表5左図)。

直近5年間の空き家率の増減に着目すると、約6割の自治体で空き家率が上昇している。地方別にみると、「四国地方」と「中国地方」では、約8割の自治体で空き家率が上昇した(図表5右図)。

「四国地方」と「中国地方」の人口減少率7及び高齢化率8は全国平均を上回っており、こうした人口動態も空き家増加に影響を及ぼしている可能性がある。

ただし、空き家の増加は、地方部だけの問題ではない。人口が増加している「首都圏」でも、約4割の自治体で空き家率が上昇した。全国で空き家の増加は進行している。

2-1|「戸建て」の空き家:約6割の自治体で増加

「戸建て」の空き家の状況を市区町村別にみると、空き家率が「5%~10%」の自治体が最も多く、全体の約4割を占める。空き家率が「20%以上」の自治体は8%に留まるが、「四国地方」では26%、「中国地方」では20%と高い水準にある(図表5左図)。

直近5年間の空き家率の増減に着目すると、約6割の自治体で空き家率が上昇している。地方別にみると、「四国地方」と「中国地方」では、約8割の自治体で空き家率が上昇した(図表5右図)。

「四国地方」と「中国地方」の人口減少率7及び高齢化率8は全国平均を上回っており、こうした人口動態も空き家増加に影響を及ぼしている可能性がある。

ただし、空き家の増加は、地方部だけの問題ではない。人口が増加している「首都圏」でも、約4割の自治体で空き家率が上昇した。全国で空き家の増加は進行している。

7 過去5年間の人口減少率;全国平均:▲0.7%、四国地方:▲1.9%、中国地方:▲3.8%

8 高齢化率(65歳以上人口の割合);全国平均:28.1%、四国地方:32.8%、中国地方:30.9%

(2020年07月16日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1861

経歴

- 【職歴】

2007年 住信基礎研究所(現 三井住友トラスト基礎研究所)

2018年 ニッセイ基礎研究所

2025年7月より現職

【加入団体等】

一般社団法人不動産証券化協会資格教育小委員会分科会委員(2020年度~)

吉田 資のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/29 | 「東京都心部Aクラスビル市場」の現況と見通し(2025年9月時点) | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

| 2025/09/24 | 地方に芽吹く起業の「ホットスポット」~東京圏一極集中は是正されるか | 吉田 資 | 研究員の眼 |

| 2025/09/03 | 外国人が支える人口動態~多言語対応等の居住支援が喫緊の課題 | 吉田 資 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/27 | 探索的空間解析でみる日本人旅行客の「ホットスポット」とその特色~旅行需要の集積が認められた自治体の数は、全国で「105」~ | 吉田 資 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年10月06日

円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? -

2025年10月06日

グローバル株式市場動向(2025年9月)-米国の利下げ再開により上昇継続 -

2025年10月06日

データで見る今年の夏の暑さ~東京は偏差値で言えば80台~ -

2025年10月03日

長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 -

2025年10月03日

雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【空家法施行後の空き家の現状-空き家総数は増加している一方、「腐朽(ふきゅう)・破損がある空き家」は減少】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

空家法施行後の空き家の現状-空き家総数は増加している一方、「腐朽(ふきゅう)・破損がある空き家」は減少のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!