- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 国債大増発、長期金利への影響は?

2020年07月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(6月):資金繰り支援枠を110兆円に拡大

(日銀)現状維持(資金繰り支援枠は拡大)

日銀は6月15日~16日の決定会合において金融政策の維持を決定した。長短金利操作、資産買入れ方針ともに変更なしであったが、第2次補正予算の成立によって民間金融機関の無利子・無担保融資が拡充されたことなどを受けて、そのバックファイナンス等を行う「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム(特別プログラム)」の総枠が従来の約75兆円から110兆円に拡大された。ただし、この対応は政府の予算拡大に伴う受動的な措置であり、追加緩和には位置付けられない。

なお、声明文における景気の総括判断は「きわめて厳しい状態にある」とされ、4月の「厳しさを増している」から一段と下方修正された。個別項目では、輸出、生産、住宅投資の判断がそれぞれ引き下げられている。

会合後の総裁会見において、黒田総裁は景気の先行きについて、「やや長い目でみて感染症の影響が収束していけば、緩和的な金融環境や政府の経済対策にも支えられて、わが国経済は改善していく」との認識を示しながらも、「不透明感が強い」と従来同様の見方を示した。企業等の資金繰りに関しては、「依然として強いストレスがかかっている」との認識を示す一方で、「日本銀行や政府が、企業等の資金調達の円滑確保のために講じている様々な措置や、そうしたもとでの民間金融機関による取組みもあり、(中略)外部資金の調達環境は、緩和的な状態が維持されている」と評価、「引き続き、3 月以降導入し拡充してきた特別プログラムを、しっかりと実施していくことが必要であり、企業の資金繰り支援に努めていく」と表明した。これに関連して、金融機関向けに資金供給を行う特別オペの効果については、「相当効果がある」、「実際に金融機関の貸出は大幅に増えている」と、その効果への自信を示した。

今後取り得る具体的な追加緩和の手段としては、「特別プログラムの拡充、長短金利の引き下げ等、様々なものが有りえる」としたうえで、新たな方策が必要になる可能性にも言及した。

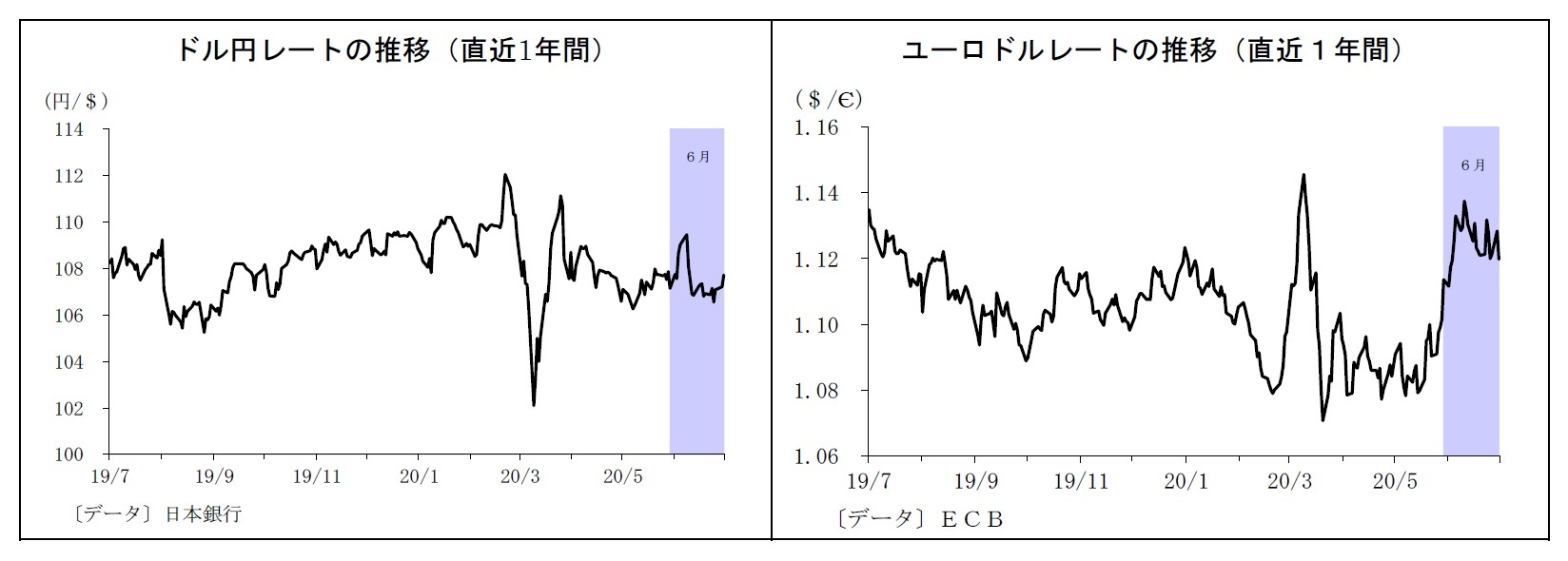

イールドカーブの適切な形状については、「超長期金利の過度な低下は経済活動に悪影響を及ぼす可能性がある」という従来の認識に変わりがないと述べる一方、「足許で一番重要なのは、イールドカーブ全体を低位で安定させること」との認識を示した。

なお、「日銀の金融緩和が政府の財政規律を歪めているのではないか」との質問に対して、黒田総裁は、「財政規律が緩むか緩まないかは、政府や国会に聞いて頂かないといけない話」、「日本銀行のオペレーションであたかも政府と国会が受動的にマニピュレート(操作)されると考えるのは、政策主体(政府・国会)に対しても失礼」などと発言。今回に限らず、最近は財政規律や財政ファイナンスに関する質問が多く投げかけられるが、十分に説明を尽くそうとする姿勢は見えない。

日銀は6月15日~16日の決定会合において金融政策の維持を決定した。長短金利操作、資産買入れ方針ともに変更なしであったが、第2次補正予算の成立によって民間金融機関の無利子・無担保融資が拡充されたことなどを受けて、そのバックファイナンス等を行う「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム(特別プログラム)」の総枠が従来の約75兆円から110兆円に拡大された。ただし、この対応は政府の予算拡大に伴う受動的な措置であり、追加緩和には位置付けられない。

なお、声明文における景気の総括判断は「きわめて厳しい状態にある」とされ、4月の「厳しさを増している」から一段と下方修正された。個別項目では、輸出、生産、住宅投資の判断がそれぞれ引き下げられている。

会合後の総裁会見において、黒田総裁は景気の先行きについて、「やや長い目でみて感染症の影響が収束していけば、緩和的な金融環境や政府の経済対策にも支えられて、わが国経済は改善していく」との認識を示しながらも、「不透明感が強い」と従来同様の見方を示した。企業等の資金繰りに関しては、「依然として強いストレスがかかっている」との認識を示す一方で、「日本銀行や政府が、企業等の資金調達の円滑確保のために講じている様々な措置や、そうしたもとでの民間金融機関による取組みもあり、(中略)外部資金の調達環境は、緩和的な状態が維持されている」と評価、「引き続き、3 月以降導入し拡充してきた特別プログラムを、しっかりと実施していくことが必要であり、企業の資金繰り支援に努めていく」と表明した。これに関連して、金融機関向けに資金供給を行う特別オペの効果については、「相当効果がある」、「実際に金融機関の貸出は大幅に増えている」と、その効果への自信を示した。

今後取り得る具体的な追加緩和の手段としては、「特別プログラムの拡充、長短金利の引き下げ等、様々なものが有りえる」としたうえで、新たな方策が必要になる可能性にも言及した。

イールドカーブの適切な形状については、「超長期金利の過度な低下は経済活動に悪影響を及ぼす可能性がある」という従来の認識に変わりがないと述べる一方、「足許で一番重要なのは、イールドカーブ全体を低位で安定させること」との認識を示した。

なお、「日銀の金融緩和が政府の財政規律を歪めているのではないか」との質問に対して、黒田総裁は、「財政規律が緩むか緩まないかは、政府や国会に聞いて頂かないといけない話」、「日本銀行のオペレーションであたかも政府と国会が受動的にマニピュレート(操作)されると考えるのは、政策主体(政府・国会)に対しても失礼」などと発言。今回に限らず、最近は財政規律や財政ファイナンスに関する質問が多く投げかけられるが、十分に説明を尽くそうとする姿勢は見えない。

(今後の予想)

(今後の予想)日銀は3月から5月にかけて相次いで追加緩和や資金繰り対策の拡充に努めてきたうえ、最近では金融市場が安定を取り戻し、国内外で経済活動が再開されたことで景気もひとまず最悪期を脱しているため、今回の現状維持に意外感はない。当面、日銀は新型コロナの感染動向とその影響、景気の動向を見定めるため、基本的に様子見姿勢を取ると見込まれる。

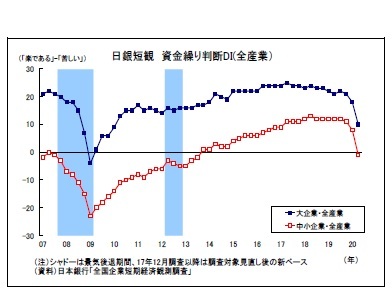

ただし、7月1日に公表された6月短観では、日銀にとって足元の最大の課題である企業の資金繰り判断D.I.が大幅な悪化を示した。D.I.の水準こそリーマンショック後の最悪期を上回っているものの、今後の銀行貸出や倒産動向なども合わせ勘案し、追加対応が必要との判断に至れば、資金繰り対応策(特別プログラム、CP・社債買入れ等)のさらなる拡充に踏み切るだろう。

3.金融市場(6月)の振り返りと予測表

(ドル円レート)

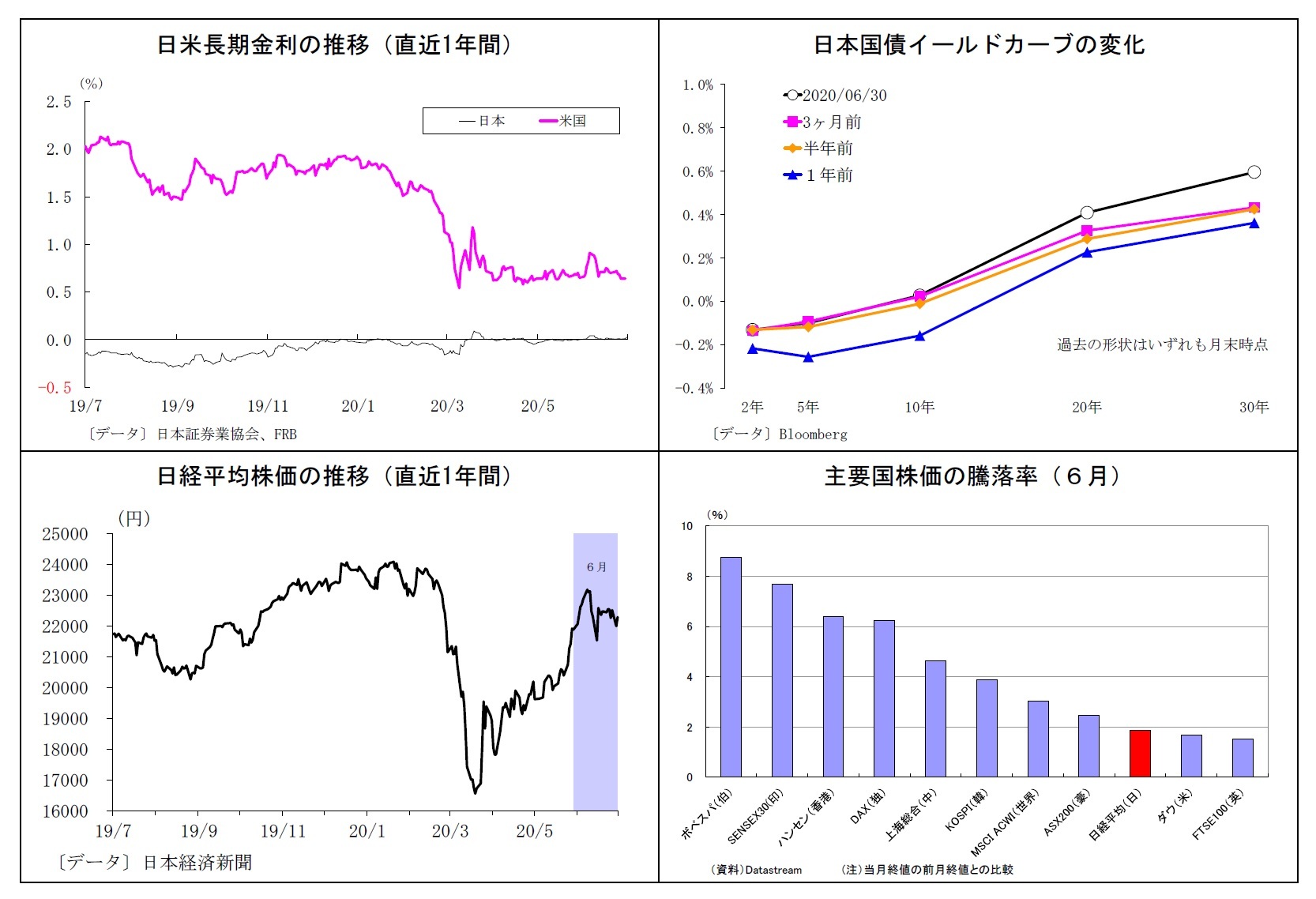

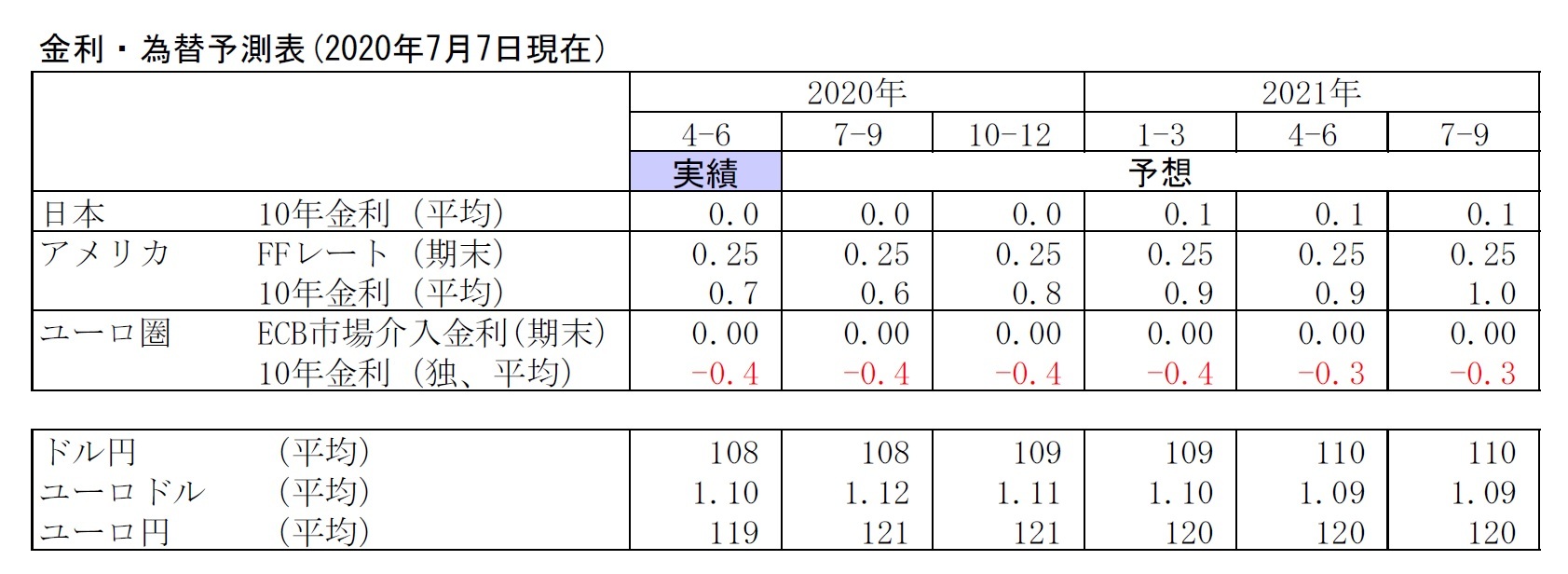

6月の動き 月初107円台後半でスタートし、月末も107円台後半に。

月初、米経済指標改善や経済再開期待を受けたリスクオンの円売りによって円安が進行し、4日には109円台を回復。予想を上回る米雇用統計を受けた8日には109円台半ばに到達した。しかし、その後は利益確定の円買いやコロナ感染拡大第2波への警戒に伴うリスクオフの円買いが進み、10日には107円台に。さらにFOMCでゼロ金利長期化が示唆されたことを受けてドルが売られ、翌11日には106円台後半を付けた。その後はコロナ感染拡大第2波や香港情勢を巡る米中対立への警戒が高まる中、リスクオフの円買いと流動性確保のドル買いが交錯する形となり、107円を挟んだ展開が継続。月末は米中経済指標改善に伴うリスク選好的な円売りが入り、107円台後半で終了した。

6月の動き 月初107円台後半でスタートし、月末も107円台後半に。

月初、米経済指標改善や経済再開期待を受けたリスクオンの円売りによって円安が進行し、4日には109円台を回復。予想を上回る米雇用統計を受けた8日には109円台半ばに到達した。しかし、その後は利益確定の円買いやコロナ感染拡大第2波への警戒に伴うリスクオフの円買いが進み、10日には107円台に。さらにFOMCでゼロ金利長期化が示唆されたことを受けてドルが売られ、翌11日には106円台後半を付けた。その後はコロナ感染拡大第2波や香港情勢を巡る米中対立への警戒が高まる中、リスクオフの円買いと流動性確保のドル買いが交錯する形となり、107円を挟んだ展開が継続。月末は米中経済指標改善に伴うリスク選好的な円売りが入り、107円台後半で終了した。

(ユーロドルレート)

6月の動き 月初1.11ドル台前半でスタートし、月末は1.12ドル付近に。

月初、欧州委員会の復興計画案への期待によってユーロが大きく上昇し、4日には1.12ドル台に。

ECBの量的緩和拡大を受けた5日には、1.13ドル台に乗せた。本来、量的緩和拡大は通貨安要因とされるが、拡大が景気回復に繋がるとの見方が優勢になったためだ。その後は一進一退の展開が続いたが、米経済指標の改善や感染第2波警戒に伴ってドル買いが優勢となり、17日には1.12ドル台前半に下落。下旬にはユーロ圏経済指標の改善で一旦ユーロ高に振れる場面もあったが、米経済指標改善やコロナ感染拡大への警戒に伴うドル買いに抑え込まれる形となり、月末も1.12ドル付近で終了した。

6月の動き 月初1.11ドル台前半でスタートし、月末は1.12ドル付近に。

月初、欧州委員会の復興計画案への期待によってユーロが大きく上昇し、4日には1.12ドル台に。

ECBの量的緩和拡大を受けた5日には、1.13ドル台に乗せた。本来、量的緩和拡大は通貨安要因とされるが、拡大が景気回復に繋がるとの見方が優勢になったためだ。その後は一進一退の展開が続いたが、米経済指標の改善や感染第2波警戒に伴ってドル買いが優勢となり、17日には1.12ドル台前半に下落。下旬にはユーロ圏経済指標の改善で一旦ユーロ高に振れる場面もあったが、米経済指標改善やコロナ感染拡大への警戒に伴うドル買いに抑え込まれる形となり、月末も1.12ドル付近で終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年07月07日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国債大増発、長期金利への影響は?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国債大増発、長期金利への影響は?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!