- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- アジアデジタル共通通貨の提案

アジアデジタル共通通貨の提案

国際協力機構専門家 アジア開発銀行コンサルタント 乾 泰司

大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘

伊藤忠商事理事 石田 護

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

【別添】中央銀行ないしは同等の機能を有する国際機関が法定通貨として 発行することを目的とした電子マネーおよび電子マネーシステム

注)本別添は、2007年に作成した文書の概要であるが、当時は、デジタル通貨という言葉がまだ一般的には使われていなかったことから、本別添ではデジタル通貨を電子マネーと記述している。また、各々の技術要素は、既に当時から安定的に使われているものであり、本案は、それらを組み合わせたものと認識している。従って、ここで示す技術要素は、既に安定したものと言える。今後、検討を進めるに当たっては、適切な技術・製品を調査選定し、より使い勝手が良く、安全で安定したサービスを提供できるように改善することが望まれる。

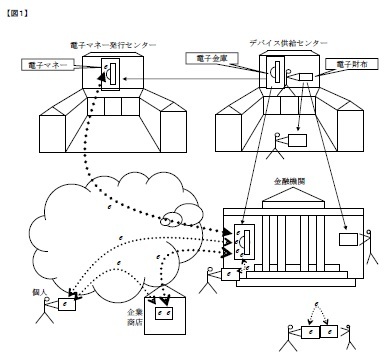

電子マネーを発行する電子マネー発行センターと物理的なタンパーレジスタンスを保障する電子財布を提供するデバイス供給センターを主要構成要素とする電子マネーシステムを提供する(図1参照)。電子マネーの認証には、電子マネー発行センターを認証局(CA)とするPKI技術を利用し、電子財布の認証には、デバイス供給センターを認証局(CA)とするPKI技術を利用する。本電子マネーシステムでは、秘密鍵のみならず公開鍵も含め全ての暗号鍵および電子マネーそのものが本電子マネーシステムの外部に露出しない仕組みを提供。また、電子マネーが偽造、改竄された場合に、そのような不正を速やかに検知するとともに不正への適切な対応が可能な仕組みを持つ電子マネーシステムを提供する。

電子マネーを発行する電子マネー発行センターと物理的なタンパーレジスタンスを保障する電子財布を提供するデバイス供給センターを主要構成要素とする電子マネーシステムを提供する(図1参照)。電子マネーの認証には、電子マネー発行センターを認証局(CA)とするPKI技術を利用し、電子財布の認証には、デバイス供給センターを認証局(CA)とするPKI技術を利用する。本電子マネーシステムでは、秘密鍵のみならず公開鍵も含め全ての暗号鍵および電子マネーそのものが本電子マネーシステムの外部に露出しない仕組みを提供。また、電子マネーが偽造、改竄された場合に、そのような不正を速やかに検知するとともに不正への適切な対応が可能な仕組みを持つ電子マネーシステムを提供する。電子マネー発行センターは、中央銀行ないしはそれに類する機関が運営し、デバイス供給センターは、政府機関ないしはそれに類する機関が運営する。

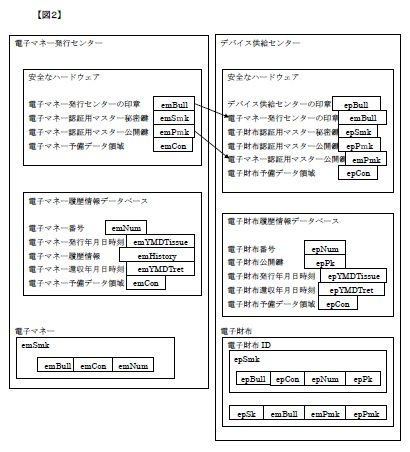

電子マネー発行センターでは、1組の電子マネー認証用マスター秘密鍵および電子マネー認証用マスター公開鍵を生成し、同センター内にある物理的にも情報セキュリティ的にも守られた安全な場所に電子マネー認証用マスター秘密鍵を保管する(図2参照)。電子マネー番号は、十分な桁数を持つ数字であり、初期値から順次数を増してゆく。電子マネー番号の位取記数法(10進数、16進数など)については、各システムにより決定する。「電子マネー番号」、「電子マネー発行センターの印章」、および将来、機能を追加するための「電子マネー予備データ領域」を合わせたものを電子マネーの1単位とし、電子マネー発行センター内にある電子マネー認証用マスター秘密鍵により暗号化することにより電子マネーを発行する。

電子マネー発行センターでは、1組の電子マネー認証用マスター秘密鍵および電子マネー認証用マスター公開鍵を生成し、同センター内にある物理的にも情報セキュリティ的にも守られた安全な場所に電子マネー認証用マスター秘密鍵を保管する(図2参照)。電子マネー番号は、十分な桁数を持つ数字であり、初期値から順次数を増してゆく。電子マネー番号の位取記数法(10進数、16進数など)については、各システムにより決定する。「電子マネー番号」、「電子マネー発行センターの印章」、および将来、機能を追加するための「電子マネー予備データ領域」を合わせたものを電子マネーの1単位とし、電子マネー発行センター内にある電子マネー認証用マスター秘密鍵により暗号化することにより電子マネーを発行する。電子マネー発行センターでは、発行した電子マネー番号をキーとする電子マネー履歴情報データベースを構築し、発行年月日発行時刻および電子マネー予備データ領域を記録する。また、電子マネーが戻ってきた場合の各電子マネーの履歴情報格納場所を確保する。

デバイス供給センターでは、1組の電子財布認証用マスター秘密鍵と電子財布認証用マスター公開鍵を生成し、同センター内にある物理的にも情報セキュリティ的にも守られた安全な場所に電子財布認証用マスター秘密鍵を保管する(図2参照)。ICチップないしは同等以上の物理的セキュリティ、演算機能、データ保管機能を持つハードウェアを製造し、電子財布とする。電子財布は、デバイス供給センターでのみ初期設定を行うものとする。全ての電子財布に電子財布番号を付ける。

デバイス供給センターでは、各電子財布に固有の電子財布秘密鍵および電子財布公開鍵を生成する。「電子財布公開鍵」、「電子財布番号」、将来の機能追加のための「電子財布予備データ領域」、「デバイス供給センターの印章」、を合わせ電子財布認証用マスター秘密鍵で暗号化したものを「電子財布ID」と呼ぶこととする。

デバイス供給センターでは、各電子財布に電子財布IDを格納する。また、デバイス供給センターでは、各電子財布に「電子財布認証用マスター公開鍵」、「電子マネー認証用マスター公開鍵」、「電子マネー発行センターの印章」、「電子財布秘密鍵」を格納し、これらのデータが、電子財布から漏洩しないように物理的セキュリティを確保する。特に、電子財布秘密鍵は、デバイス供給センターで発行された後は、各電子財布秘密鍵に対応する電子財布内以外には露出しないよう十分なセキュリティを確保する。

デバイス供給センターでは、電子財布番号、電子財布公開鍵、電子財布発行年月日時刻、電子財布還収年月日時刻、電子財布予備データ領域を電子財布履歴情報データベースに保管する。

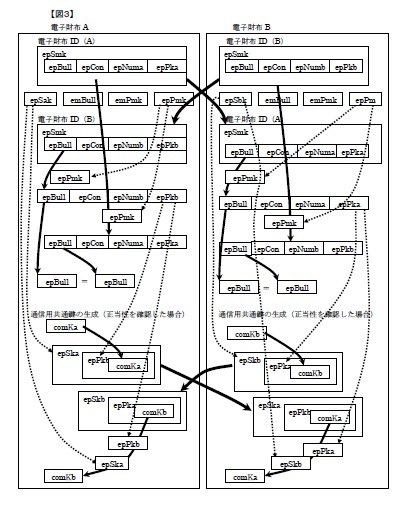

まず、一方の電子財布(電子財布A)からもう一方の電子財布(電子財布B)に電子財布Aの電子財布IDを送る。電子財布Bでは、電子財布Aから送られてきた電子財布IDを電子財布認証公開鍵で復号化し、「デバイス供給センター印章」を確認することにより、電子財布Aが正規の電子財布であることを認証する(図3参照)。

まず、一方の電子財布(電子財布A)からもう一方の電子財布(電子財布B)に電子財布Aの電子財布IDを送る。電子財布Bでは、電子財布Aから送られてきた電子財布IDを電子財布認証公開鍵で復号化し、「デバイス供給センター印章」を確認することにより、電子財布Aが正規の電子財布であることを認証する(図3参照)。電子財布Bは、認証結果を自らの電子財布秘密鍵および電子財布Aの電子財布公開鍵で暗号化し、電子財布Aに送る。その際、電子財布Aの正当性が確認できた場合には、今回の通信を暗号化するための一時的な通信用共通暗号化鍵を生成し、認証結果と併せ、前述のとおりの方法で暗号化し、電子財布Aに送る。電子財布Aでは、電子財布Bから送られてきた認証結果などの情報を自らの電子財布秘密鍵および電子財布Bの電子財布公開鍵で復号化する。

電子財布Bから電子財布Aに対しても同様な手順で電子財布IDを送ることにより、相互に認証を行い、相互に正当性を確認した場合には、通信用共通暗号化鍵を共有する。

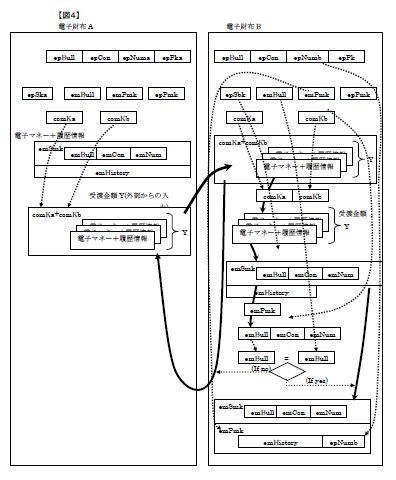

電子財布間の相互認証が確立すると、電子財布間で電子マネーの受け渡しが行われる。指定された金額を仕向側電子財布から被仕向側電子財布に受け渡す。まず、仕向側電子財布において指定された金額と同数の電子マネーを集める。各電子マネーには、履歴情報が付加されている。履歴情報が付加された電子マネーを一括し、前述の通信用共通暗号化鍵(comKaおよびcomKb)で暗号化した上で、被仕向側電子財布に送る。被仕向側電子財布では、受け取った電子マネーを通信用共通暗号化鍵(comKaおよびcomdKb)で復号化した後、各電子マネーを電子マネー認証用マスター公開鍵で更に復号化し、電子マネー発行センターの印章を取り出す。各電子マネーに対し、この電子マネー発行センターの印章が、被仕向側電子財布に保管してある電子マネー発行センターの印章と同じであることを確認することにより、各電子マネーの正当性を確認する。また、受け取った電子マネーの数が、指定された金額に相当することを確認する。確認結果を仕向側の電子財布に通知する(図4参照)。

電子財布間の相互認証が確立すると、電子財布間で電子マネーの受け渡しが行われる。指定された金額を仕向側電子財布から被仕向側電子財布に受け渡す。まず、仕向側電子財布において指定された金額と同数の電子マネーを集める。各電子マネーには、履歴情報が付加されている。履歴情報が付加された電子マネーを一括し、前述の通信用共通暗号化鍵(comKaおよびcomKb)で暗号化した上で、被仕向側電子財布に送る。被仕向側電子財布では、受け取った電子マネーを通信用共通暗号化鍵(comKaおよびcomdKb)で復号化した後、各電子マネーを電子マネー認証用マスター公開鍵で更に復号化し、電子マネー発行センターの印章を取り出す。各電子マネーに対し、この電子マネー発行センターの印章が、被仕向側電子財布に保管してある電子マネー発行センターの印章と同じであることを確認することにより、各電子マネーの正当性を確認する。また、受け取った電子マネーの数が、指定された金額に相当することを確認する。確認結果を仕向側の電子財布に通知する(図4参照)。正当性を確認し受け取った各電子マネーについては、付加されているこれまでの履歴情報に電子財布番号を追加し、履歴情報全体を電子マネー認証用マスター公開鍵で暗号化する。正当性を確認できなかった場合には、受け取った電子マネーを仕向側電子財布に送り返す。

同一のセッション中における電子財布間の全ての通信は、通信用共通暗号化鍵で暗号化する。

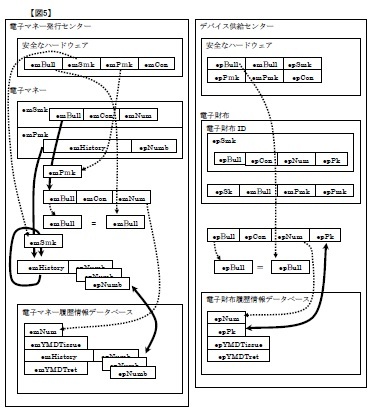

電子マネー発行センターに戻ってきた電子マネーについて、まず電子マネー認証用マスター公開鍵により復号化し、「電子マネー発行センターの印章」が正当なものであることを確認する。次に、履歴情報を、電子マネー認証マスター秘密鍵により繰り返し復号化することにより、当該電子マネーが今回発行された後に経由した全ての電子財布番号を抽出し、電子マネー履歴情報データベースに格納する。これを、当該電子マネーの履歴情報データベースで整合性を確認し、不正な複製の無いことを確認する(図5参照)。もし、履歴情報に不整合が検出された場合には、予め決められた先に通知する。

電子マネー発行センターに戻ってきた電子マネーについて、まず電子マネー認証用マスター公開鍵により復号化し、「電子マネー発行センターの印章」が正当なものであることを確認する。次に、履歴情報を、電子マネー認証マスター秘密鍵により繰り返し復号化することにより、当該電子マネーが今回発行された後に経由した全ての電子財布番号を抽出し、電子マネー履歴情報データベースに格納する。これを、当該電子マネーの履歴情報データベースで整合性を確認し、不正な複製の無いことを確認する(図5参照)。もし、履歴情報に不整合が検出された場合には、予め決められた先に通知する。電子マネーの不正な複製などの可能性がある場合には、問題が発生した可能性のある電子財布番号を電子金庫に通知・連絡する。また、当該電子財布が使われた場合には直ちに電子金庫から電子マネー発行センターおよびデバイス供給センターに報告される。

電子財布は一定期間毎に、回収し、複製や改ざんなどの不正が行われていないかを電子財布データベースの記録をもとに確認する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年06月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アジアデジタル共通通貨の提案】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アジアデジタル共通通貨の提案のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!