- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 新型コロナ 急がれる医薬品開発-抗ウイルス薬やワクチンが、なかなかできないのはなぜ?

新型コロナ 急がれる医薬品開発-抗ウイルス薬やワクチンが、なかなかできないのはなぜ?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

今回の感染症は、致死率はそれほど高くないといわれている。しかし、感染防止のためのワクチンや、患者に投与する抗ウイルス薬はまだできておらず、感染拡大を抑制できない状態が続いている。

すでに国内・海外の多くの医薬品メーカーが、ワクチンや抗ウイルス薬の開発に精力的に取り組んでいるが、医薬品が世の中に出てくるまでには、相当な時間がかかるとみられている。

感染症に限らず、がんや認知症などさまざまな病気に対して、医薬品メーカーは、日々新薬開発の努力を重ねている。しかし、その開発には多くの困難が伴い、簡単には実用化に至らない。本稿では、その理由について見ていくこととしたい。

新薬開発にかかる多くの時間と費用

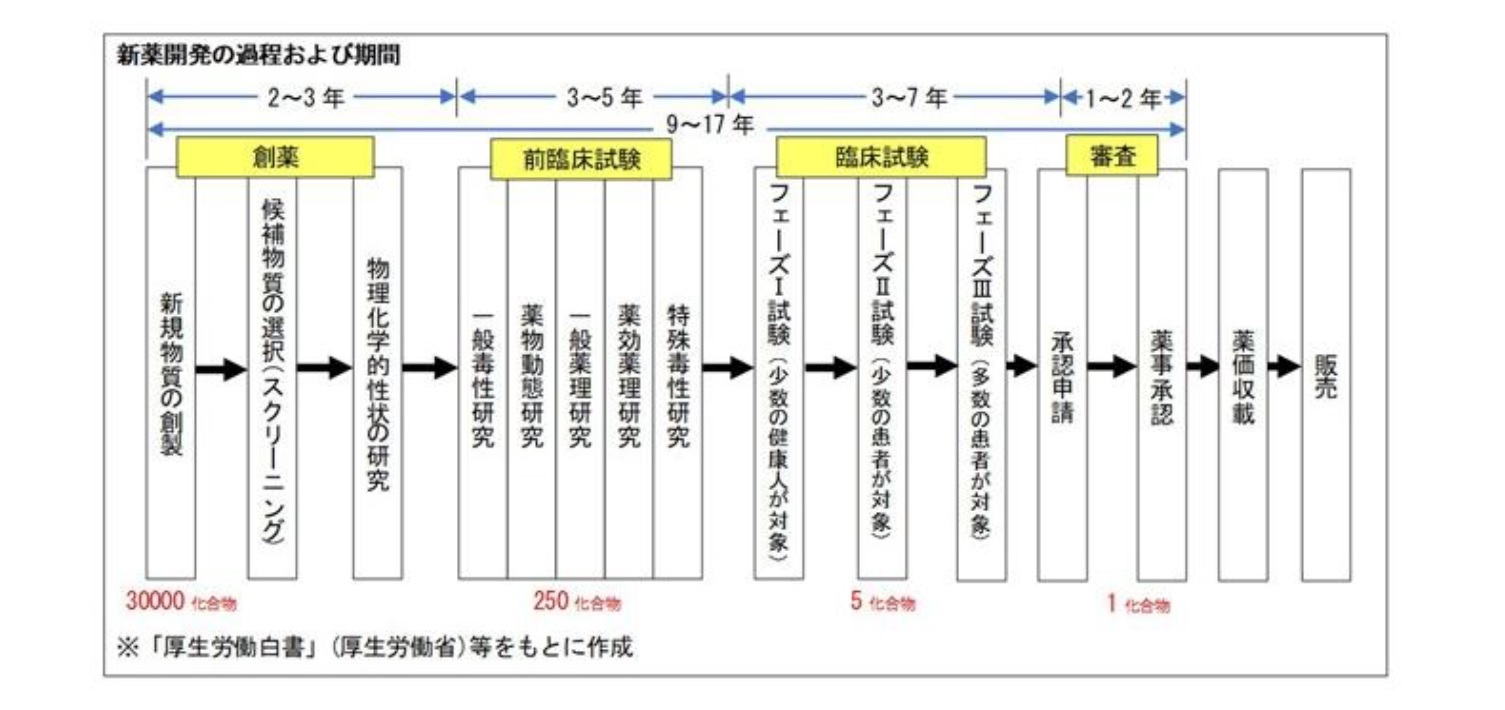

新薬開発は、多くの化合物の候補をふるいにかけていく作業といえる。そのために、医薬品候補となる化合物の種類をどれだけ持っているかが、医薬品メーカーの基礎体力となる。典型的には、創薬段階で、医薬品候補となる3万もの化合物から、前臨床試験までに250程度にまで絞られ、臨床試験に入るのは5つ程度となる。

この5つ程度の候補について、フェーズI~IIIの臨床試験を通じて、有効性や副作用の有無などをテストする。

まずフェーズIは、少人数の健康な人に投与して、副作用となる毒性の有無や程度を調べる。ここで特に問題がなければ、フェーズIIに進み、少人数の患者に投与して、治療効果や安全性を確認する。あわせて、薬効の様子や適応症の検討、用量の設定なども行われる。

これをパスすると、最後のフェーズIIIに進み、多数の患者に投与して、有効性や安全性について確認する。確認にあたって、医薬品候補と色、形などは同じだが薬効のない偽薬(プラセボ)を用いて、薬を投与された患者の心理的効果が有効性に影響しないよう、慎重にテストする。

このフェーズIIIは、数千人規模の患者を対象とする本格的な臨床試験となることもあり、ここで研究開発費の約半分が費やされるといわれる。もしフェーズIIIを実施した後に、テストをパスした化合物が1つも残らなければ開発中止となり、新薬メーカーにとって巨額の費用損失となる。また、希少な病気に対する新薬開発では、臨床試験に必要な患者をどのように確保するかが大きな課題となる。

SARSも MERSも抗ウイルス薬は開発されていない

感染症には、感染原因が細菌や寄生虫のような生物の場合もあれば、ウイルスのような非生物の場合もある。細菌や寄生虫は、細胞分裂による自己複製が可能で、栄養があるなどの条件が整えば増殖することが可能であり、その点から生物といえる。一方、ウイルスは自己複製できず、なんらかの細胞にとりついて増殖するしかない。このため、非生物ということになる。

ウイルスの場合、生物でないことが新薬開発をいっそう困難なものとしている。

たとえば、細菌であれば、たいていは細胞壁をもっているので、その合成を阻害する作用を持たせることが医薬品開発の足掛かりとなる。一方、ウイルスの場合、DNAまたはRNAを囲むタンパク殻はあるが、細胞壁のようなものはなく、ウイルス全般に効果がある汎用的なアプローチは考えにくいといわれる。

また、細菌は生存するための機構を一通り持っており、その増殖を止めるターゲットがいくつも考えられる。しかし、ウイルスの場合、みずから作るタンパク質が少なく、医薬品としての狙いどころが限られているともいわれる。

このため、これまでに、抗ウイルス薬は、HIV、インフルエンザ、B型・C型の肝炎など、限られた感染症に対するものしか開発されていない。今回と同様、コロナウイルスを原因とするSARS(重症急性呼吸器症候群/2002年に流行開始し、翌2003年に感染拡大ののち終息) や、MERS(中東呼吸器症候群/2012年に開始し、現在も中東地域で流行中) に対する抗ウイルス薬は、開発されていない。したがって、当面は、解熱や、筋肉痛の痛み止めなど、薬剤による対症療法が治療の中心となる。

抗HIV薬などを転用する臨床試験が本格化するが…

たとえば、解熱薬や頭痛薬として知られている「アスピリン」は、血液をさらさらにする作用を持っており、これを生かして、脳梗塞や心筋梗塞などの治療に用いられている。ほかにも、血管を拡張する作用を持つ狭心症の治療薬が、男性のED治療に転用されて、「バイアグラ」として実用化された例が有名だ。

今回の感染拡大では、すでに中国で、抗HIV薬やインフルエンザ薬を患者に投与する臨床試験が始まっている。

日本でも国立国際医療研究センターで試験的に抗HIV薬を患者に投与したところ、症状が良くなったとされている。集団感染が発生して横浜港に停留していたクルーズ船でも、患者の治療に抗HIV薬が用いられたという。厚生労働省は、肺炎患者に対して、抗HIV薬、新型インフルエンザ薬(いずれも国内承認薬)、エボラ出血熱治療薬(国内未承認薬)の3つを投与すると明らかにしている。今後は、その臨床試験が本格的に始められる予定だ。

さらに、医薬品メーカーの中には、新型コロナから回復した患者の血液に含まれる抗体を活用した新薬開発に取り組む動きも出てきている。これは、「血漿(けっしょう)分画製剤」と呼ばれる医薬品だ。臨床試験を早期に開始して、9ヵ月から18ヵ月程度で終える計画、と報道されている。

ただし、こうして作られた医薬品の効果を見極めることは簡単ではない。仮に医薬品を投与された患者の病状が軽快したとしても、それが医薬品によるものなのか、それとも医薬品とは別に安静に療養していたことで快方に向かったものなのか、よくわからないためだ。このため、臨床試験の結果は、効果と副作用の有無について、慎重に判断していく必要があるものとみられる。

ワクチンの開発も容易ではない

ワクチンには、はしかのように予防接種で免疫を獲得すれば二度とかからないようにできるものもあるが、インフルエンザのように予防接種をしても感染してしまうものもある。ただ、その場合でも、感染後にあまり重症化しないで済むといった効果が期待できるため、ワクチンとしての有効性はある。

ワクチンのタイプとして、生きた原因微生物を発症しない程度に弱毒化したうえで使用する「生ワクチン」と、微生物の全体または一部を感染しないように無毒化して免疫を獲得する「不活化ワクチン」がある。

生ワクチンは、弱毒化したとはいってもわずかに発症のリスクが残るため、免疫不全者や妊婦には使用できない。はしか、水痘、おたふくかぜなどに対しては、生ワクチンが用いられる。

一方、不活化ワクチンは、発症のリスクはなく免疫不全者や妊婦にも使用できるが、獲得できる免疫が限られていて、その持続期間も生ワクチンに比べて短い。ジフテリア、ポリオ、破傷風などに対しては、不活化ワクチンが用いられる。

どちらのワクチンにしても、発症のリスクを減らす、もしくは無くす一方で、免疫を獲得できることが求められる。ワクチンの開発では、新薬と同様に、ワクチン候補について臨床試験で有効性と安全性を確認することが必要となる。

政府は、今回の新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、海外の研究機関等とも連携して、ワクチン開発を進めることを表明している。しかし、ワクチンの専門家からは、ワクチン候補ができても、臨床試験を実施して有効性と安全性を確かめて、国の承認を得て実用化するまでには、何年もかかるとの声もあがっている。

このように、ワクチン開発も、抗ウイルス薬と同様、簡単には進まない見通しだ。実際に、SARSやMERSに対してもワクチンは開発されていない。

医薬品メーカーの担当者によると、SARSの場合は、ワクチン候補の臨床試験が可能になる前に、SARSの感染自体が終息してしまったという。また、MERSの場合は、SARSに比べて感染拡大が緩やかだったこともあり、「ワクチン開発に、すぐに多くの時間と資金を費やすのは合理的でない」との声が、複数の研究者からあがっていた模様だ。

さらに、ワクチンの安全性に対する危惧も、開発に時間がかかる理由の1つとなっている。そもそもワクチンは、健康な人が病気を予防するためのものである。もし、ワクチンを打つことで、健康な人が病気になってしまうようなら、大問題となりかねない。そこで、ワクチン開発では、接種によるリスクが、得られる利益よりも圧倒的に小さいことを証明していく必要があるのだ。

抗ウイルス薬やワクチンが開発されるまでは…

1月末に、国立感染症研究所は、新型コロナウイルスの分離に成功したと発表している。今後は、このウイルスが国内外の研究機関に広く配布され、開発が進められていく見込みとなっている。医薬品の開発が、着実に進められることを期待したい。

それでは、抗ウイルス薬やワクチンが実用化されるまでの間、一般の市民はどうすればよいか。

ありきたりではあるが、帰宅時、食事前、トイレ後の石鹸での手洗い、アルコール消毒を徹底する。人が集まる場所(電車や職場、学校など)では、マスクを付ける等の咳エチケットを励行する。集団感染を防ぐために、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に、集団で集まることを避ける。─など、日常生活の中で、いますべき感染症対策を粛々ととることだと思われるが、いかがだろうか。

(2020年03月13日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月09日

石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって -

2025年10月09日

ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 -

2025年10月09日

曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- -

2025年10月09日

景気ウォッチャー調査2025年9月~大阪・関西万博閉幕前の駆け込みにより、近畿は好調~ -

2025年10月08日

国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナ 急がれる医薬品開発-抗ウイルス薬やワクチンが、なかなかできないのはなぜ?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナ 急がれる医薬品開発-抗ウイルス薬やワクチンが、なかなかできないのはなぜ?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!