- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 芸術文化 >

- 検閲ではなく勇気と自信とチャンスをーあいちトリエンナーレ2019を巡って

2019年12月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

10月14日「あいちトリエンナーレ2019」が閉幕した。「表現の不自由展・その後」が開幕から3日目に展示中止となり、それに抗議する十数名のアーティストたちも、展示の中止や変更を行っていた。

表現の自由を巡って多くの報道が行われたため、ご存じの方も多いだろう。その後文化庁が補助金不交付を決定し、公的機関の補助金や助成金、さらには文化政策のあり方にまで議論が広がっている。

一方で、10月8日には関係者の尽力で展示の全面再開が実現した。その日、展示が再開された作品を見るチャンスがあった。「表現の不自由展・その後」ばかりが注目されるが、他にも力作が多い。

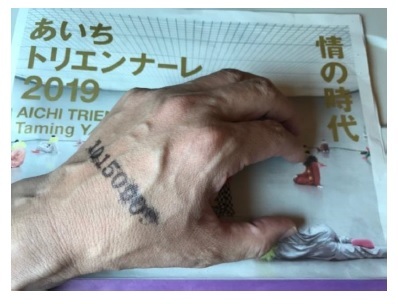

例えばタニア・ブルゲラの《10150909》は、展示室に入る前に手の甲に作品タイトルと同じ数字のスタンプが押される(写真)。展示室の中にはガラス張りの部屋があり、壁には手の甲と同じ数字が書き出され、室内は気化したメンソールで充満されている。

表現の自由を巡って多くの報道が行われたため、ご存じの方も多いだろう。その後文化庁が補助金不交付を決定し、公的機関の補助金や助成金、さらには文化政策のあり方にまで議論が広がっている。

一方で、10月8日には関係者の尽力で展示の全面再開が実現した。その日、展示が再開された作品を見るチャンスがあった。「表現の不自由展・その後」ばかりが注目されるが、他にも力作が多い。

例えばタニア・ブルゲラの《10150909》は、展示室に入る前に手の甲に作品タイトルと同じ数字のスタンプが押される(写真)。展示室の中にはガラス張りの部屋があり、壁には手の甲と同じ数字が書き出され、室内は気化したメンソールで充満されている。

この数字は、2019年に国外へ無事に脱出した難民の数と、国外脱出が果たせずに亡くなった難民の数の合計を表している。メンソールの刺激に涙を流す人もいるだろうが、それは地球規模の問題に何も感じない人々を泣かせるためだという。

日本は先進諸国で最も難民の受け入れに厳しい国だ。昨年1年間の難民認定申請者数は10,493人、難民と認定したのはわずか42人、認定率は0.4%だ。1,015万909人という数字は、そうした日本政府への痛烈な批判と受け取ることも可能だ。しかし、アーティストの真意は、私たち一人ひとりに、地球上で起きている問題の深刻さを伝え、難民に思いをはせてほしい、というメッセージだろう。

本稿のタイトルは、英国アーツカウンシル(1945年設立)の初代会長である経済学者J・M・ケインズの言葉で、芸術への助成に関して「公的機関の仕事は、指導したり、検閲したりすることではなく、勇気と自信とチャンスを与えることなのです」というものだ。

アーツカウンシルは、英国が発祥とされ、「芸術文化に対する助成を基軸に、政府と一定の距離を保ちながら、文化政策の執行を担う専門機関」のことである。

初代会長となったケインズは、第二次世界大戦でナチス・ドイツが芸術を政治的に利用したことに異を唱え、政府から一定の距離を置く「アームズ・レンクスの法則」を提唱。政府から独立したアーツカウンシルの立場を確立したとされる。同時に彼は、アーティストを尊重し、芸術の質を重視する方針を打ち出した。

日本では、1990年に芸術文化振興基金が設立された際、日本芸術文化振興会(Japan Arts Council)が発足している。諸外国のアーツカウンシルと比較して、機能や組織体制などが必ずしも十分ではなかったが、近年、文化審議会での検討などを経て、プログラム・オフィサーなどの起用が進み、機能が強化されてきた。

地方公共団体でも、2007年の横浜市のアーツコミッション・ヨコハマ以降、各地で設置が進んでいる。2016年からは、文化庁が補助金によって地域アーツカウンシルの創設を後押しするようになった。

名古屋市も今年度この補助金に採択されて試行事業を進めており、あいちトリエンナーレ実行委員会会長代行の河村たかし名古屋市長も、今回の一件以降、アーツカウンシルの設置を示唆している。

また、実行委員会会長の大村秀章愛知県知事も、「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」での議論を踏まえ、アーツカウンシルの設置に前向きだ。「表現の不自由展・その後」の展示中止と再開に対する両首長の態度は、まったく真逆の状況で、それぞれどんなアーツカウンシルを設置するのか注目したい。

しかし今回の事件は、二つの自治体ばかりか、日本芸術文化振興会や地域アーツカウンシル、さらには、国や地方公共団体の芸術に対する補助金や助成金のあり方に大きな一石を投じている。文化庁の補助金不交付の決定は、アーティストの表現や芸術祭をはじめとした文化事業の萎縮ばかりか、公的機関の自主規制につながる懸念があるためだ。

現在、複数の地方公共団体が、地域アーツカウンシルの創設を検討していると聞く。行政から独立した組織を経由すれば、首長が補助金の決定に直接異を唱えることは難しくなるだろう。それだけに、税金を投入する補助金に相応しい審査や評価の仕組み、基準について慎重な検討が求められる。

が、それ以上に今問われるべきは、芸術と向き合う理念であり哲学ではないか。70年以上前のケインズの言葉は、そのことを何よりも私たちに突きつけている。

日本は先進諸国で最も難民の受け入れに厳しい国だ。昨年1年間の難民認定申請者数は10,493人、難民と認定したのはわずか42人、認定率は0.4%だ。1,015万909人という数字は、そうした日本政府への痛烈な批判と受け取ることも可能だ。しかし、アーティストの真意は、私たち一人ひとりに、地球上で起きている問題の深刻さを伝え、難民に思いをはせてほしい、というメッセージだろう。

本稿のタイトルは、英国アーツカウンシル(1945年設立)の初代会長である経済学者J・M・ケインズの言葉で、芸術への助成に関して「公的機関の仕事は、指導したり、検閲したりすることではなく、勇気と自信とチャンスを与えることなのです」というものだ。

アーツカウンシルは、英国が発祥とされ、「芸術文化に対する助成を基軸に、政府と一定の距離を保ちながら、文化政策の執行を担う専門機関」のことである。

初代会長となったケインズは、第二次世界大戦でナチス・ドイツが芸術を政治的に利用したことに異を唱え、政府から一定の距離を置く「アームズ・レンクスの法則」を提唱。政府から独立したアーツカウンシルの立場を確立したとされる。同時に彼は、アーティストを尊重し、芸術の質を重視する方針を打ち出した。

日本では、1990年に芸術文化振興基金が設立された際、日本芸術文化振興会(Japan Arts Council)が発足している。諸外国のアーツカウンシルと比較して、機能や組織体制などが必ずしも十分ではなかったが、近年、文化審議会での検討などを経て、プログラム・オフィサーなどの起用が進み、機能が強化されてきた。

地方公共団体でも、2007年の横浜市のアーツコミッション・ヨコハマ以降、各地で設置が進んでいる。2016年からは、文化庁が補助金によって地域アーツカウンシルの創設を後押しするようになった。

名古屋市も今年度この補助金に採択されて試行事業を進めており、あいちトリエンナーレ実行委員会会長代行の河村たかし名古屋市長も、今回の一件以降、アーツカウンシルの設置を示唆している。

また、実行委員会会長の大村秀章愛知県知事も、「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」での議論を踏まえ、アーツカウンシルの設置に前向きだ。「表現の不自由展・その後」の展示中止と再開に対する両首長の態度は、まったく真逆の状況で、それぞれどんなアーツカウンシルを設置するのか注目したい。

しかし今回の事件は、二つの自治体ばかりか、日本芸術文化振興会や地域アーツカウンシル、さらには、国や地方公共団体の芸術に対する補助金や助成金のあり方に大きな一石を投じている。文化庁の補助金不交付の決定は、アーティストの表現や芸術祭をはじめとした文化事業の萎縮ばかりか、公的機関の自主規制につながる懸念があるためだ。

現在、複数の地方公共団体が、地域アーツカウンシルの創設を検討していると聞く。行政から独立した組織を経由すれば、首長が補助金の決定に直接異を唱えることは難しくなるだろう。それだけに、税金を投入する補助金に相応しい審査や評価の仕組み、基準について慎重な検討が求められる。

が、それ以上に今問われるべきは、芸術と向き合う理念であり哲学ではないか。70年以上前のケインズの言葉は、そのことを何よりも私たちに突きつけている。

(2019年12月06日「基礎研マンスリー」)

吉本 光宏 (よしもと みつひろ)

吉本 光宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【検閲ではなく勇気と自信とチャンスをーあいちトリエンナーレ2019を巡って】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

検閲ではなく勇気と自信とチャンスをーあいちトリエンナーレ2019を巡ってのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!