- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- IT・ベンチャービジネス >

- スタートアップ・エコシステム形成に向けた政府・地方自治体の取り組み

スタートアップ・エコシステム形成に向けた政府・地方自治体の取り組み

中村 洋介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

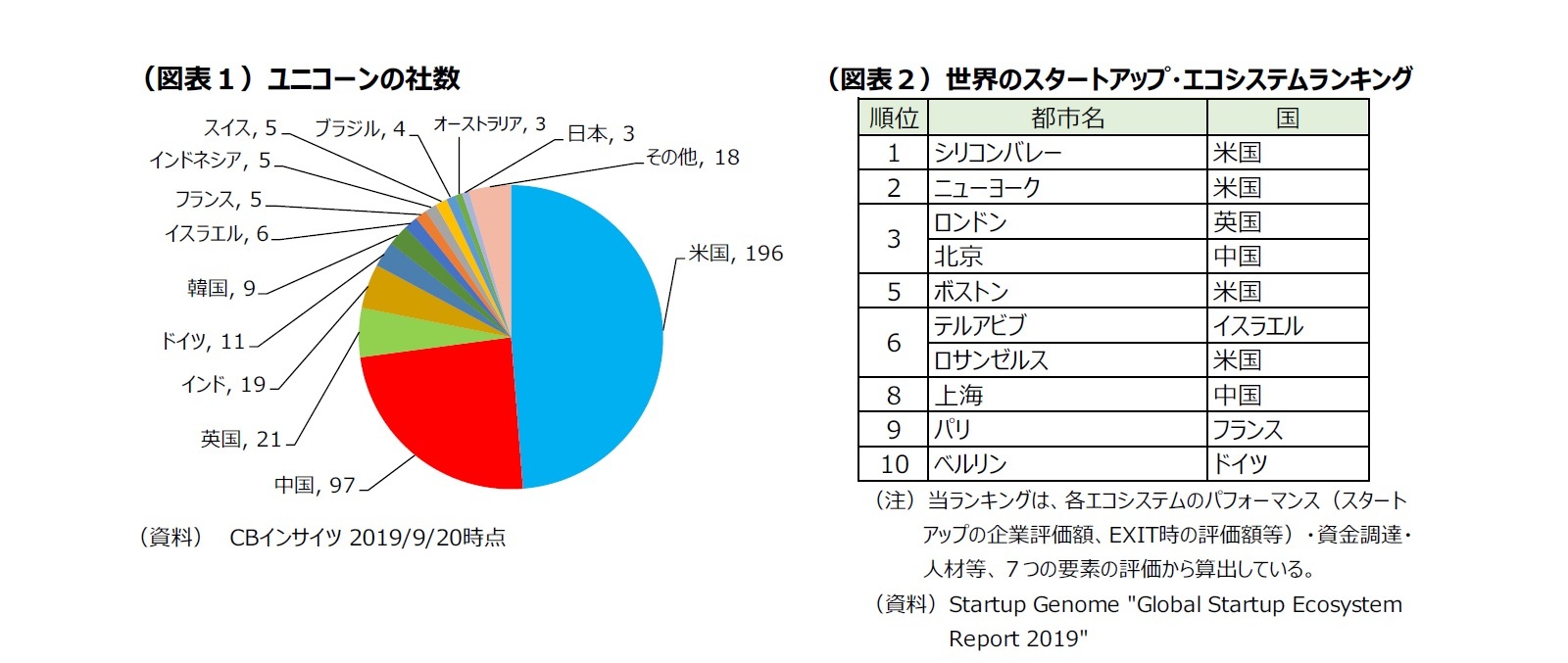

日本のスタートアップ企業を巡る環境は大きく改善してきたが、米国や中国の規模感と比較すると大きな差がある。先端技術が国家の競争力や安全保障にまで影響することもあり、科学技術や新産業の振興だけでなく、投資規制や輸出管理の強化に至るまで、イノベーションを巡る覇権争いが激しくなっている。こうした国際競争も睨みながら、成長戦略の一手として、日本政府もスタートアップ企業の支援策を進めている状況だ。

2――各国でスタートアップ・エコシステムの形成が進む

1 一般に、創業10年以内で企業価値が10億ドル以上(1ドル=110円換算で1,100億円)の未上場スタートアップ企業を指す。

一方、中国のエコシステムが近年で急速に発展してきた。清華大学、北京大学等の大学や国の研究機関等を擁し、ハイテク企業を創出している首都・北京、外資系企業が多く集まる国際都市・上海、巨大IT企業アリババのお膝元である杭州(浙江省)等で有力なスタートアップ企業が集積している。また、深圳(広東省)はハードウェア系のスタートアップ企業が集まる都市として脚光を浴びている。エレクトロニクス産業が集積するこの都市からは、世界でもトップクラスのドローン開発・製造企業となったDJI等が生まれ育った。こうした環境が育まれてきた背景を見てみると、中国政府が「大衆創業、万衆創新」を掲げてイノベーション、スタートアップ企業育成に力を入れてきたこと、海外留学から帰国する「海亀族」と呼ばれる優秀な人材がスタートアップ企業に流入していること、キャッシュレス等の新しい技術が社会実装されるスピード感があること等が要因として挙げられる。もちろん、巨大な国内市場、豊富な投資資金も大きなサポート要因となっている。今や、中国国内だけでなく海外で活躍するスタートアップ企業も多い。バイトダンス(北京)の動画共有アプリTikTokは多くの日本の若者が使っているし、ライドシェアを手掛けるディディチューシン(北京)にはトヨタ自動車が出資した。日本にとっても、中国のスタートアップ企業はもはや無視出来ない存在となっている。

テルアビブをはじめとしたイスラエルのエコシステムは、「中東のシリコンバレー」と称される。AIやサイバーセキュリティ等の分野で注目される同国には、グーグルやインテル等のグローバル企業が研究開発拠点等を構え、海外から投資資金が集まる。同国スタートアップ企業の成功事例として有名なのが先進運転支援システム(ADAS)を手掛けるモービルアイである。同社は2014年に米国のニューヨーク証券取引所に上場、その後インテルに約153億ドルという巨額の金額で買収されたことで話題になった。政府のスタートアップ企業振興策も奏功した。代表的なものは、1990年代にVCの振興策として実施されたヨズマ・プロジェクトである。公的資金を投入し、米国等海外の有力VCが参加する10のVCが設立された。資金提供・経営支援を通じた多くのスタートアップ企業の育成だけでなく、民間VCの育成、海外投資資金の呼び込みに繋がり、同プロジェクトは大きな成功を収めたと言われている。また、研究者やエンジニア等、多くの高度人材が集まっているという特徴もある。冷戦終結で旧ソビエト連邦(ソ連)等から多くの移民が移住し、その中に科学者・技術者も多く含まれていた。学校教育でもSTEM(Science,Technology,Engineering,Mathematics)教育に力を入れており、プログラミング教育が進んでいる国の1つである。また、徴兵制により高校卒業後に男性3年間、女性2年間の兵役が義務付けられており、一部の優秀人材は最先端の研究開発を行う部門に配属される等、高度人材の育成に繋がっている面がある。兵役中に築いた人的ネットワークが、将来の起業活動に結びつくこともあるようだ。そして、失敗を許容しチャレンジすることを推奨する国民性も、旺盛な起業活動に繋がっていると指摘される。

東南アジアでもユニコーンが生まれている。ライドシェアを手掛けるグラブ(シンガポール)とゴジェック(インドネシア、ジャカルタ)が有名だ。両社は域内でしのぎを削っており、ライドシェアから食事の宅配サービス、決済サービス等へとビジネスを広げている。両社のスマートフォンアプリは、あらゆるサービスを提供する「スーパーアプリ」として進化しつつある。両社には、海外の投資家や事業会社もこぞって出資しており、グラブにはトヨタやソフトバンクグループ(ソフトバンク・ビジョン・ファンド)等、ゴジェックには三菱商事等の日本企業が資本参加している。

他にも、「スタートアップ・インディア」というイニシアティブを掲げてスタートアップ企業への支援に取り組んでいるインド(ベンガルール等)、2013年から「フレンチテック」と称される支援策を推し進めているフランス(パリ等)のように、様々な国がスタートアップ企業支援、エコシステム形成に注力している状況だ。

3――日本が取り組むスタートアップ・エコシステムの拠点形成戦略

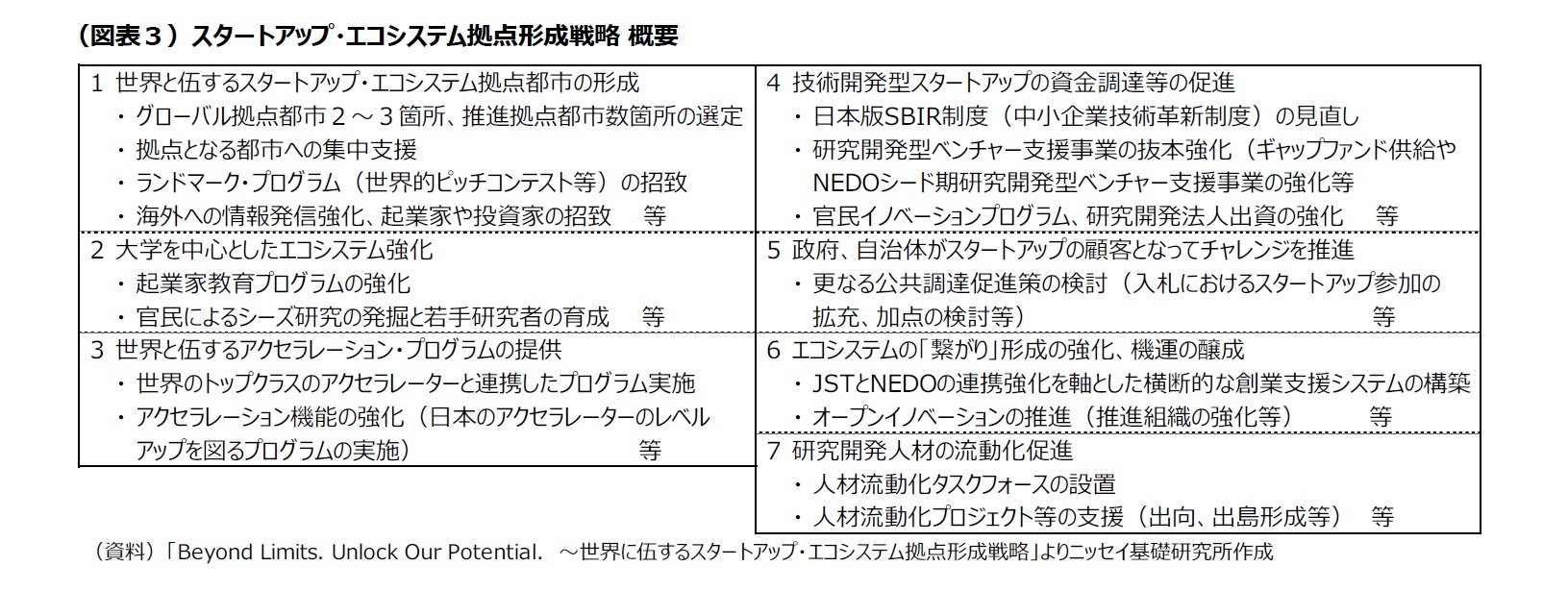

また、具体戦略の中では、研究開発型スタートアップの支援を強化することも盛り込んでいる。足もと、世界中で人工知能(AI)、ロボティクス、バイオテクノロジー、素材、航空宇宙といった分野のように、大学等の研究成果をベースにした最先端技術を手掛ける研究開発型スタートアップ企業に注目が集まっている。成功すれば社会に大きなインパクトを与える一方、事業化までに長い時間と多額の資金が必要であり、難易度も高い。日本は「ものづくりに強い」、「科学技術立国」と称されながらも、研究開発型スタートアップ企業を生み育てる環境がまだまだ整っていないという課題認識の下、起業にチャレンジする研究者や起業家の背中を後押しすべく、資金調達面でのサポートを強化していく方針だ。施策の1つとして、日本版SBIR制度2(中小企業技術革新制度)の見直しが挙げられている。日本版SBIR制度は、多くの革新的な企業を生み出した米国のSBIR制度3(Small Business Innovation Research)を範とした制度で、中小企業等に対して研究開発のための補助金・委託費等を交付するものである。しかしながら、中小企業全般がターゲットとなっており、創業間もない研究開発型スタートアップ企業を重点的に支援しているわけではない。米国のSBIR制度は、今や世界で有数のバイオ製薬会社となったアムジェンやギリアド・サイエンシズ、掃除ロボットのルンバで知られるiRobot、通信・半導体関連のクアルコム等、いくつもの革新的な技術シーズを大きく花開かせてきた。一方の日本版SBIR制度は、中小企業の研究開発を後押しする効果はあったとしても、米国ほどのインパクトのある成果は出せていない。こうした背景、課題意識をもとに制度の見直しが盛り込まれ、足もとでは中小企業庁の検討会4にて議論が進められている状況だ。

他にも、スタートアップ企業からの公共調達の促進や、起業家教育やシーズ発掘・育成といった大学を中心とした環境作りに取り組むことを具体策に盛り込んだ。今後、本格的に対策が進められていくことに期待がかかる

2 1999年に施行された新事業創出促進法に盛り込まれた制度で、中小企業庁が所管する省庁横断的な制度。総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の7省が参加。各府省の研究開発に関する補助金・委託費等の中から、中小企業等への交付が可能で、その成果を活用して事業を行えるものを選び、特定補助金等として指定している。各府省が公募を行っており、特定補助金等の交付を受けた中小企業等は、日本政策金融公庫の低利融資や公共調達における入札参加の特例措置、特許料の減免等の支援策も受けることが出来る。2018年度の当初予算目標額は460億円。

3 1982年に開始された中小企業支援プログラム。国防総省、航空宇宙局(NASA)、国土安全保障省、運輸省、農務省、保健福祉省、環境保護庁、商務省、教育省、エネルギー省、国立科学財団(NSF)の11省庁が参加する省庁横断的なプログラム。各省庁の外部委託研究予算の一定割合(2017年度以降は3.2%)を同制度に充てることが義務付けられている。補助金が交付されるものと、委託契約となるものがある。フェーズIからフェーズIIIまで3段階に分けて支援が行われ、フェーズが進む毎に採択件数が絞り込まれていく。2017年度の予算規模は26億7,341万ドル(1ドル110円換算で約2,940億円)。その成果から、日本や英国(SBRI、Small Business Research Initiative)等が米国のSBIR制度をモデルとした制度を導入している。

4 中小企業庁 日本版SBIR制度の見直しに向けた検討会

(2019年11月01日「基礎研レポート」)

中村 洋介

中村 洋介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/10/01 | 岸田新政権によるスタートアップ支援への期待 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/07/06 | スタートアップとの連携、問われる本気度 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/03/15 | 関西のスタートアップ・エコシステム構築への期待 | 中村 洋介 | 基礎研レポート |

| 2020/07/16 | 「情報銀行」は日本の挽回策となるのか | 中村 洋介 | ニッセイ基礎研所報 |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【スタートアップ・エコシステム形成に向けた政府・地方自治体の取り組み】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

スタートアップ・エコシステム形成に向けた政府・地方自治体の取り組みのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!