- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 米中新冷戦-グローバルPEST分析から読み解く米中の戦い-

米中新冷戦-グローバルPEST分析から読み解く米中の戦い-

立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授 田中 道昭

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――米中によって分断される世界

「世界が分断される」ことが多くの識者から指摘され、人々がそのように感じる機会も増えてきた。米国では208年9月にグーグル元会長のエリック・シュミット氏が、「これからインターネットの世界は米国主導と中国主導の2つに分断されていく」との予測を明らかにした。そこでは、同氏が中国のテクノロジー覇権に大きな脅威を感じていることがよく表れている。「いまや問うべきは、米中二極体制の時代がやってくるのかどうかではなく、それがどのようなものになるかだ」。これは『フォーリン・アフェアーズ・リポート』(2019年1月号)に掲載された清華大学特別教授であるイェン・シュエトン氏(国際関係論)の論文の冒頭にある言葉である。特に実際のビジネスに従事する私たちにとって重要なのは、「これは新冷戦なのか否か」と議論することではなく、「新冷戦はどのように展開する可能性があるのか、それぞれのシナリオに応じてどのように対策を講じておくか」という点にあると考えるべきである。

現実的に、先鋭化する相互の報復関税を通して、米中対立は「貿易戦争」の様相を呈してきている。しかし、これを単なる「貿易戦争」の文脈で理解するなら、その本質は見えてこない。今後10年、20年、30年というタームで続くであろう米中の新たな戦いが始まっている。それが「米中新冷戦」である。

2――PEST分析から読み解く米中新冷戦

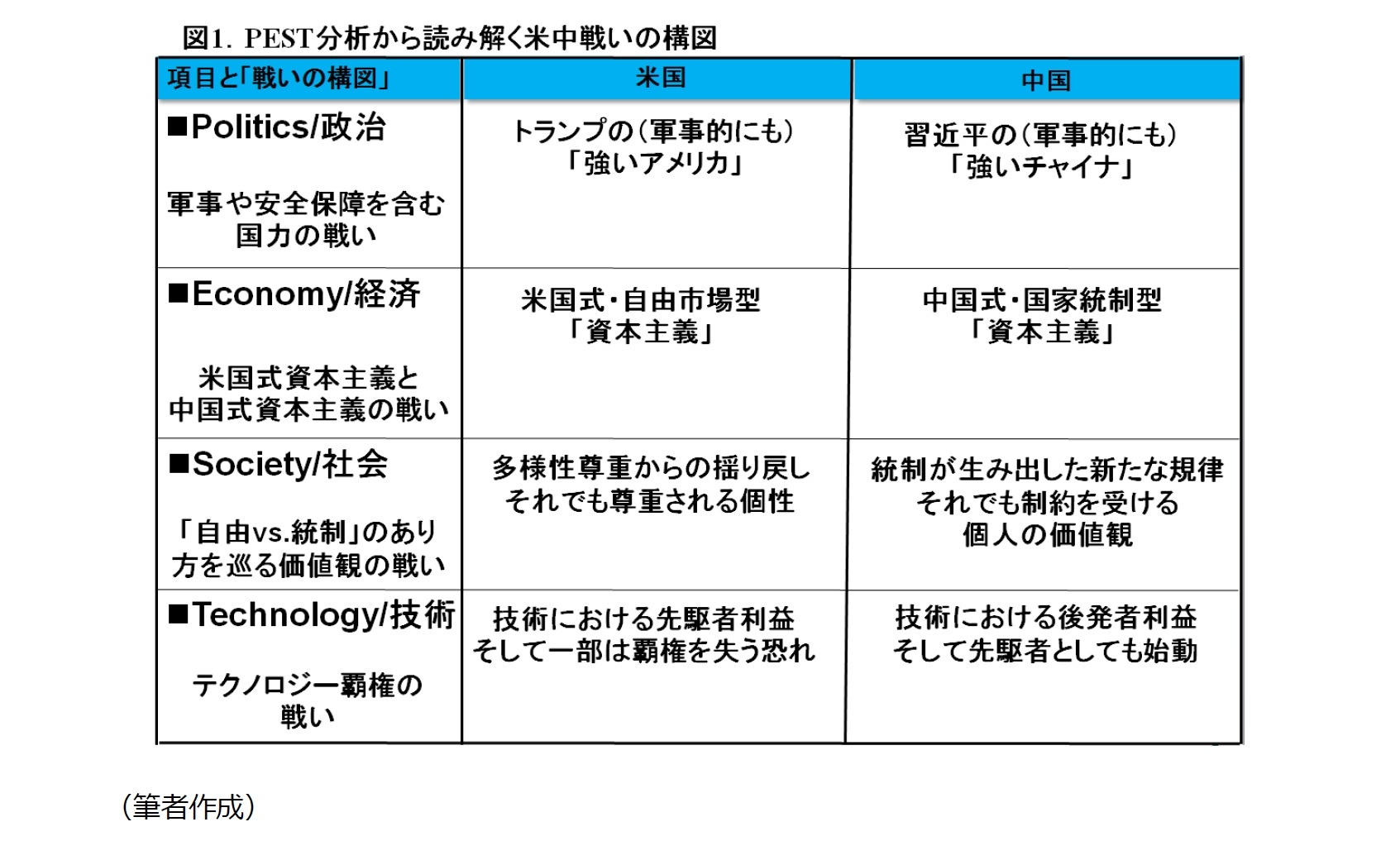

PEST分析を使って米中新冷戦の構図を整理したものが図1である。その構図は「軍事や安全保障を含む国力の戦い」(政治)、「米国式資本主義と中国式資本主義の戦い」(経済)、「『自由×統制』のあり方を巡る価値観の戦い」(社会)、「テクノロジー覇権の戦い」(技術)と描写することができる。

政治的要因としては、トランプ大統領と習近平国家主席がそれぞれ「軍事的に強いアメリカになる」「軍事的に強い中国になる」と明言していることがポイントである。つまり政治的には、軍事・安全保障や経済、テクノロジーを含む国家総力の戦いとなる。

社会的要因としては、まずトランプ政権誕生の余波に触れる必要がある。トランプ政権発足以降、ポリティカル・コレクトネス(政治的妥当性)、多様性尊重からの揺り戻しが生じていることは否めない。もっとも、米国は移民国家であり、出自としては多様性を重視する。オバマ前政権もまた多様性を尊重する国家づくりを訴えた。マイノリティ尊重の文化あるいは国民皆保険制度(通称「オバマケア」)は、そのような土壌から生まれたものである。揺り戻しが生じているとは言え、依然多様性尊重の国家であるというアイデンティティは手放していない。実際、前回の大統領選挙においては、多様性を好むと指摘されるミレニアル世代では反トランプ票の方が多かったと言われている。一方の中国は、出自としては「自由」よりも「統制」の国家である。「ジーマクレジットのスコアを上げるために、中国人のマナーが良くなった」とも言われるが、そのような「統制」の正の側面がある一方で、厳しい言論統制や少数民族弾圧など「統制」の負の側面も抱えていると見られる。つまり、社会的に見れば、『自由×統制』のあり方を巡る価値観の対立が存在するのである。

技術的要因としては、「先駆者利益を享受してきた米国」、及びそれを模倣するかたちで「後発者利益を享受してきた中国」という構図の変化を指摘する必要がある。もはや多くの分野で中国のテクノロジーが先行し、中国は先駆者利益を求めテクノロジー覇権を奪いにくる。特にテクノロジーの主戦場はAI(人工知能)である。もっとも、AIは手段であり、どれだけのビッグデータを集積し、AIによる解析にかけられるかがより重要である。つまり、AIを巡るテクノロジー覇権のカギはビッグデータなのである。そうなると国家統制型の中国は強力であろう。BATHら中国を代表するメガテック企業からビッグデータを吸い上げ、あるいは国家が直接的にビッグデータに関わるかたちで、それを集積することができるからである。

こうしたPEST分析を踏まえれば、米中新冷戦の構図が改めて浮き彫りになる。米中の戦いは今後10年、20年、30年という中長期に及ぶことが予想される。

3――「経済的効果」と「国家政策」からみる中国の競争優位

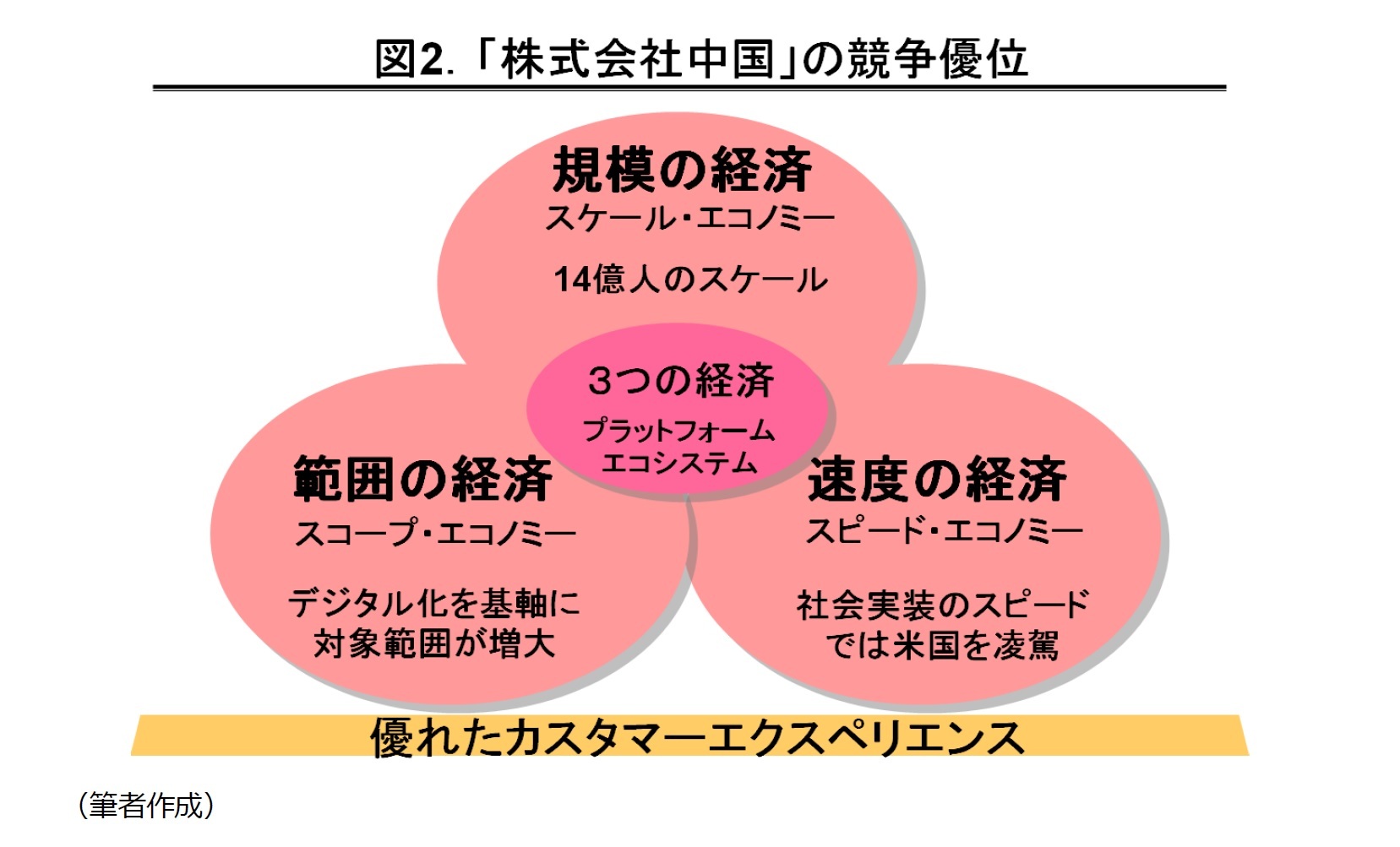

「範囲の経済」とは、共通の顧客に対して提供する商品の種類を増やすことによって収益を増大させることをいう。例えば、書籍を売るために構築したプラットフォームやエコシステムをDVDや家電を売る際にも共有できるのであれば、効率的に収益を増大させることができる。中国においては、デジタル化を基軸にしながら、構築されたプラットフォームやエコシステムで取り扱われる商品・サービスの対象範囲が増大し商品・サービス間のシナジーも存分に発揮される。アリババ/アント・フィナンシャルの「アリペイ」やテンセントの「ウィーチャット」による生活サービスや金融のプラットフォームは顕著な事例である。

「速度の経済」とは、開発や生産、流通、市場投入などの速度や回転率を上げることによって得られる顧客メリット、競争優位、投資効率を意味する。その点、中国におけるテクノロジーの社会実装のスピードは米国を完全に凌駕している。BATHの一角、自動運転プラットフォーム「アポロ計画」を推進するバイドゥは、2018年に自動運転バスの商業化をスタートさせ、すでに中国全土21カ所で運行されている。同年7月からは、世界初のレベル4自動運転バスの量産化も開始されている。バイドゥの自動運転バスは「自動車」というよりも「IoT家電」であり、このことは次世代自動車産業においては既存自動車メーカーの強みである車両製造はもはや収益の源泉にはなり得ないというシナリオを現実化することも示唆している。

これら「規模の経済」「範囲の経済」「速度の経済」から得られる経済的効果こそ中国の競争優位の源泉であるが、ここでは「カスタマーエクスペリエンス(顧客の経験価値)」の概念、及び熾烈な国内競争の存在を見過ごしてはならない。中国では顧客の利便性が最大限重視される。例えば、事業者はサービスを提供する際、顧客が「2タッチ」以内でそのサービスを受けられることに強いこだわりを持っている。そういった優れたカスタマーエクスペリエンスが中国国民に提供されるからこそ、商品・サービスが拡大し経済的効果が発生する。さらには、例えばアリババとテンセント、「アリペイ」と「ウィーチャットペイ」の一騎打ちというような熾烈な国内競争環境が存在するからこそ、中国の事業者はより優れたカスタマーエクスペリエンスの提供を追及することによって、強い競争力を構築しているものと考えられる。

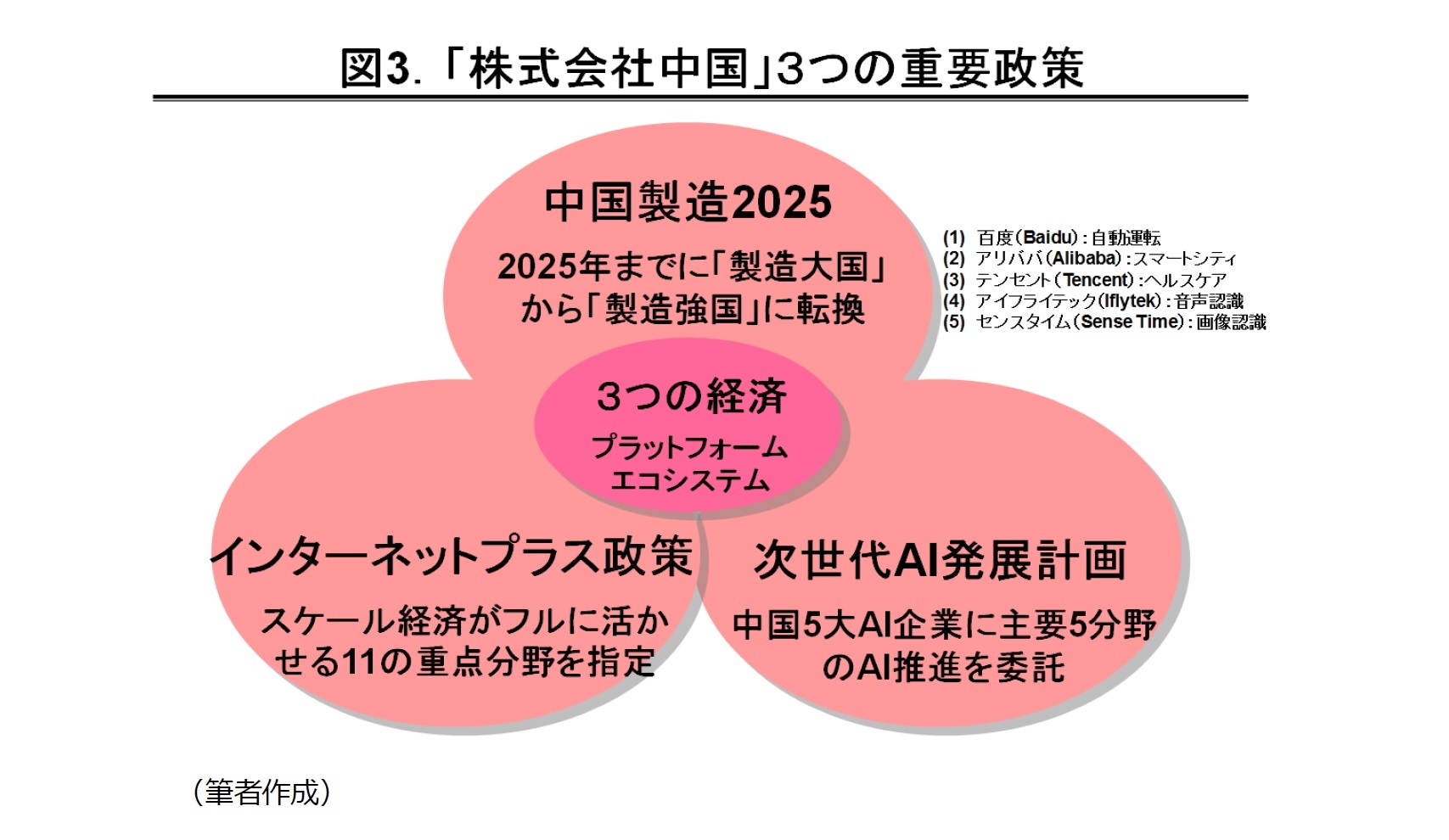

次に、中国の国家政策に関しては、図3の通り、「中国製造2025」(2015年5月)、「インターネットプラス政策」(2015年3月)、「次世代AI発展計画」(2017年7月)の三つの政策を挙げる必要がある。

「インターネットプラス政策」とは、モバイルインターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoTなどと現代製造業との結合を推進することによって、新業態や新ビジネスの創出、産業のスマート化を図る政策である。重点分野として、現代農業、スマートエネルギー、包摂金融、物流、電子商取引、交通、人工知能など、中国の最大の強みである14億人のスケーラビリティからの経済的効果ないし競争優位をフルに活かすことができる11分野が挙げられている。

「次世代AI発展計画」では、三つのステップでAI産業の成長目標が設定された。2020年までにAIを核とする産業を築き1兆元(約16兆円)以上の市場を創る、2025年までにAIを製造・医療・農業など幅広い産業分野に応用し5兆元(約80兆円)以上の市場を創る、そして2030年までにAIを生産・生活・国防などの面に深く浸透させ10兆元(約160兆円)以上の市場を創ることが掲げられている。あわせて、AIの国策事業として五テーマが設定され、テーマ毎に中国五大AI企業へAI事業が業務委託されている。「都市計画」はアリババ、「医療映像」はテンセント、「音声認識」はアイフライテック、「自動運転」はバイドゥ、そして「画像認識」はセンスタイムへ業務が委託されている。

以上、中国の競争優位を理解するために、三つの「経済的効果」及び三つの「国家政策」に言及した。確かに中国は、短期的・表面的には、米国との「貿易戦争」によって幾分痛手を被っている。あわせて、中国政府として米国への配慮、刺激したくないという思惑から政策推進を控えたり、アリババなど民間のメガテック企業も製造業で強力になるといったことを公言しないように留意している向きもある。しかし、中長期的には、中国には、そうした動きさえも飲み込んでしまう程のファンダメンタルとしての競争優位が存在すると見ることができる。

(2019年10月23日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授

田中 道昭

田中 道昭のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/07/30 | “DXの勝者”が次に目指しているもの~「デジタル×グリーン×エクイティ」の時代 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2021/02/01 | 米バイデン大統領就任演説から政権の今後を占う | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2020/08/19 | アップルとグーグルのプライバシー対応 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2020/08/03 | 「データの時代」と「プライバシーの時代」の両立-欧州、米国カリフォルニア州、日本におけるクッキー規制 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 -

2025年09月18日

米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る -

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米中新冷戦-グローバルPEST分析から読み解く米中の戦い-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米中新冷戦-グローバルPEST分析から読み解く米中の戦い-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!