- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 金融緩和競争は激化へ、厳しい判断を迫られる日銀~9月決定会合の予想と市場の反応

2019年09月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック:金融緩和競争は激化へ、厳しい判断を迫られる日銀

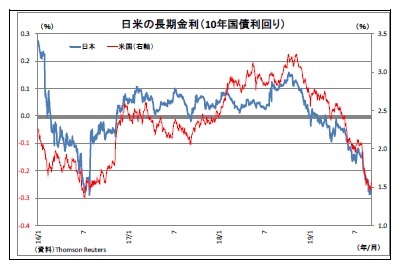

世界的な金融緩和競争の色彩が強まってきている。7月末のFRBによる約10年ぶりの利下げに追随する形で、8月にはニュージーランド、メキシコ、インド、タイなど多くの国で続々と利下げが実施された。さらに今月には、ECB(12日)が金融緩和に舵を切り、FRB(18日)も追加利下げに踏み切ることが、市場で確実視されている。

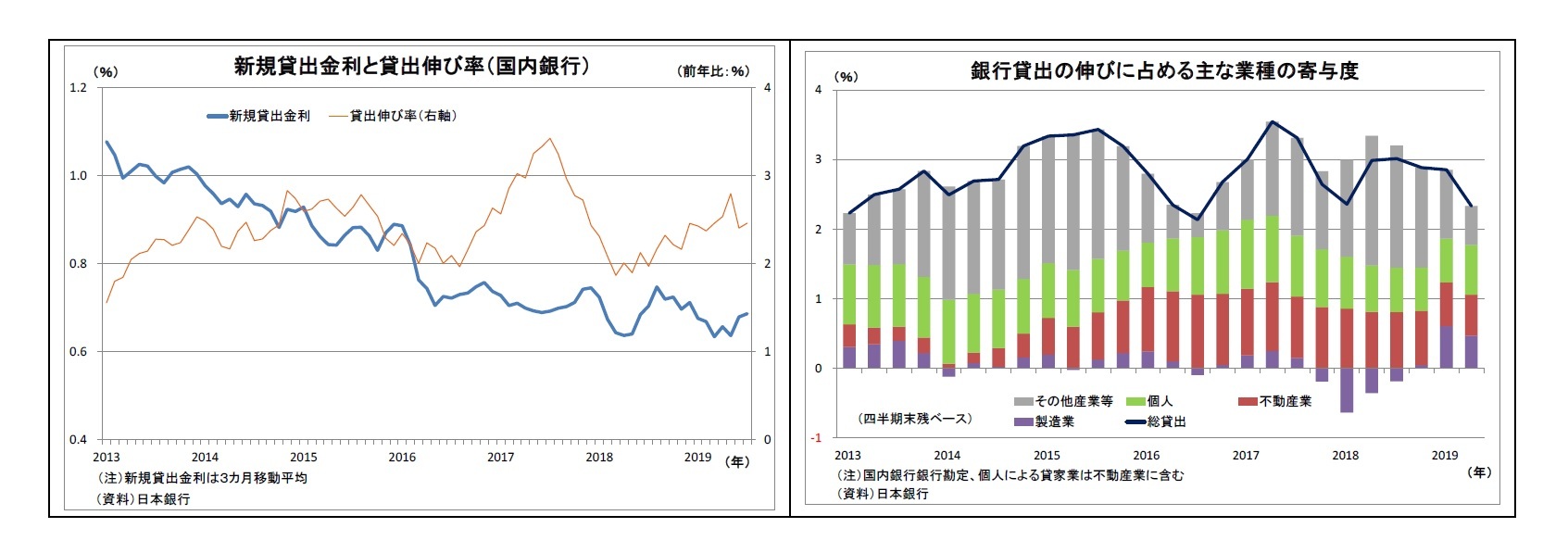

FRBやECBと比べて、日銀の追加緩和余地が乏しいという点は市場においてほぼ共通認識になっている。金融緩和の縮小・停止や金融引き締めの段階を経ている欧米中銀と異なり、日銀は2013年以降長期にわたって一貫して金融緩和を続けてきたためだ。緩和の副作用として銀行収益が大きく圧迫されており、金融システムの不安定化や金融仲介機能停滞のリスクも燻っている。

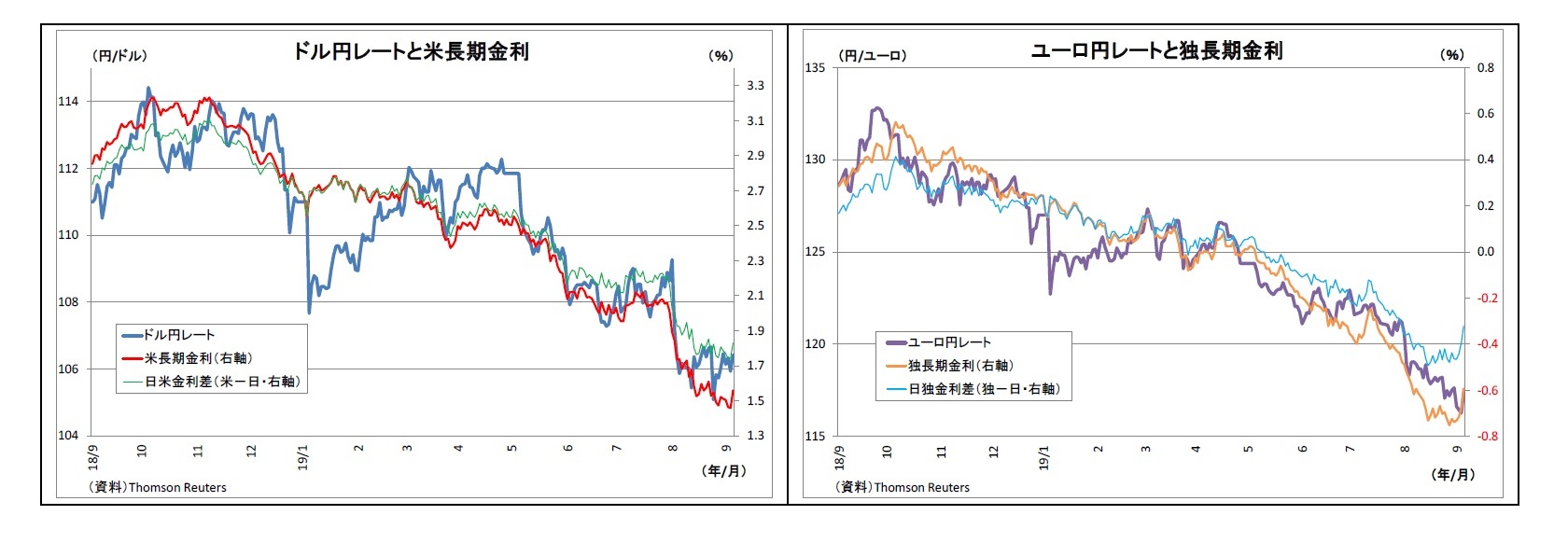

従って、日銀としては出来ることなら追加緩和を避けたいところだと思われるが、欧米が緩和に動くなかで日銀だけ取り残されれば、円高の引き金を引くことになりかねない。

従って、日銀としては出来ることなら追加緩和を避けたいところだと思われるが、欧米が緩和に動くなかで日銀だけ取り残されれば、円高の引き金を引くことになりかねない。

(追加緩和の選択肢と影響)

ここで、黒田総裁の発言内容1などを参考に追加緩和の主な選択肢を改めて考えてみると(表紙図表参照・外債購入やヘリマネなど極端な手段を除く)、(1)フォワードガイダンス強化、(2)長期金利許容レンジの拡大(下限引き下げまたは撤廃等)、(3)マイナス金利深堀り、(4)長期金利目標の引き下げ、(5)国債買入れ増額、(6)ETF買入れ増額、(7)その他資産購入(財投債・地方債等)という手段が挙げられる。

これらは技術的には可能だが、それぞれの効果と副作用・コスト・リスクを考えた場合、「大きな効果が見込めて、副作用・コスト・リスクの小さい手段」はもはや存在していないと思われる。逆説的に言えば、そのような手段が残されていたのであれば、これまで出し惜しみせず、物価目標の早期達成のために既に導入されているはずだ。

なお、金融緩和策として最もオーソドックスな手段は「金利の引き下げ」に関するもの(マイナス金利深堀り、長期金利目標引き下げ、国債買入れ増額)だが、既に過去最低レベルにある銀行貸出金利をさらに圧迫し、金融システムの不安定化や金融仲介機能停滞のリスクを高める恐れが強い。また、2015年以降に鮮明になったように、金利感応度が高い不動産向け貸出に資金が集中し、不動産市場の過熱や歪みを助長する恐れもある。

ここで、黒田総裁の発言内容1などを参考に追加緩和の主な選択肢を改めて考えてみると(表紙図表参照・外債購入やヘリマネなど極端な手段を除く)、(1)フォワードガイダンス強化、(2)長期金利許容レンジの拡大(下限引き下げまたは撤廃等)、(3)マイナス金利深堀り、(4)長期金利目標の引き下げ、(5)国債買入れ増額、(6)ETF買入れ増額、(7)その他資産購入(財投債・地方債等)という手段が挙げられる。

これらは技術的には可能だが、それぞれの効果と副作用・コスト・リスクを考えた場合、「大きな効果が見込めて、副作用・コスト・リスクの小さい手段」はもはや存在していないと思われる。逆説的に言えば、そのような手段が残されていたのであれば、これまで出し惜しみせず、物価目標の早期達成のために既に導入されているはずだ。

なお、金融緩和策として最もオーソドックスな手段は「金利の引き下げ」に関するもの(マイナス金利深堀り、長期金利目標引き下げ、国債買入れ増額)だが、既に過去最低レベルにある銀行貸出金利をさらに圧迫し、金融システムの不安定化や金融仲介機能停滞のリスクを高める恐れが強い。また、2015年以降に鮮明になったように、金利感応度が高い不動産向け貸出に資金が集中し、不動産市場の過熱や歪みを助長する恐れもある。

1 「緩和手段については、短期政策金利の引き下げ、長期金利操作目標の引き下げ、資産買入れの拡大、マネタリーベースの拡大ペースの加速等、様々な対応があり得る」(2019.7.31総裁記者意見より)。

(日銀金融政策の見通し)

以上の点を踏まえ、次に日銀による今月の政策決定の見通しを考える。日銀の決定内容は、欧米中銀の金融緩和を受けた直前の市場動向によって変わり得るが、メインシナリオとして、概ね安定した(大幅な円高・株安が進んでいない)市場環境にあることを前提とすれば、金融政策を多少変更し、緩和色を漂わせる程度の変更がなされると見ている。具体的には「金利に関するフォワードガイダンスの延長」と「長期金利許容レンジの拡大(下限引き下げまたは撤廃等)」が決定される可能性が高い。

既述のとおり、今回、欧米が金融緩和に踏み切るなかで日銀が全く動かなければ、「緩和負け感」が鮮明になり、円高の引き金を引くことになりかねない。一方で、現段階で本格的な追加緩和に踏み切れば、副作用を強めるうえ、今後、世界経済が失速したり、円高が急激に進んだりした場合の対応余地がその分無くなってしまうためだ。

以上の点を踏まえ、次に日銀による今月の政策決定の見通しを考える。日銀の決定内容は、欧米中銀の金融緩和を受けた直前の市場動向によって変わり得るが、メインシナリオとして、概ね安定した(大幅な円高・株安が進んでいない)市場環境にあることを前提とすれば、金融政策を多少変更し、緩和色を漂わせる程度の変更がなされると見ている。具体的には「金利に関するフォワードガイダンスの延長」と「長期金利許容レンジの拡大(下限引き下げまたは撤廃等)」が決定される可能性が高い。

既述のとおり、今回、欧米が金融緩和に踏み切るなかで日銀が全く動かなければ、「緩和負け感」が鮮明になり、円高の引き金を引くことになりかねない。一方で、現段階で本格的な追加緩和に踏み切れば、副作用を強めるうえ、今後、世界経済が失速したり、円高が急激に進んだりした場合の対応余地がその分無くなってしまうためだ。

その点、現在、「当分の間、少なくとも2020年春頃まで」とされている現行金利水準維持に関するフォワードガイダンスを「当分の間、少なくとも2020年末頃まで」などに延長することには殆ど実害がない(効果もないが)。そもそも、今後の経済・物価情勢を鑑みれば、2020年内に金利を引き上げることは極めてハードルが高い。実際、黒田総裁も現行金利水準が維持される期間について、「2020 年の春より長くなる可能性も十分ある」との発言を頻繁に行っている。

その点、現在、「当分の間、少なくとも2020年春頃まで」とされている現行金利水準維持に関するフォワードガイダンスを「当分の間、少なくとも2020年末頃まで」などに延長することには殆ど実害がない(効果もないが)。そもそも、今後の経済・物価情勢を鑑みれば、2020年内に金利を引き上げることは極めてハードルが高い。実際、黒田総裁も現行金利水準が維持される期間について、「2020 年の春より長くなる可能性も十分ある」との発言を頻繁に行っている。また、長期金利許容レンジについては、昨年7月に柔軟化が行われた際に、「プラスマイナス0.1%の倍程度の幅を念頭にする」(つまり、▲0.2%~0.2%程度)とされたが、最近の長期金利は▲0.2%を明確に下回って推移している。日銀が▲0.2%を下限として死守するために国債買入れを本気で縮小すれば、金融緩和の後退と捉えられて円高が進む恐れがあるため、半ば放置されている状況にある。そして、米金利の大幅な回復が当面見込めない以上、日本の長期金利が早期に上記レンジ内に戻る可能性も低い。従って、今月の決定会合において、長期金利許容レンジの拡大(下限引き下げまたは撤廃等)が行われたとしても現状の追認に過ぎないうえ、説明を加えることで多少の緩和的色彩を加えることも可能になるだろう。

ちなみに、現段階ではリスクシナリオだが、今後もし世界経済が大きく減速したり、急激な円高が進行したりすれば、日銀は副作用覚悟で本格的な追加緩和に踏み切らざるを得なくなると予想される。

この際には、マイナス金利深堀り(▲0.1%→▲0.2~▲0.3%)、ETF買入れ増額(年6兆円増→7~10兆円増?)、国債買入増額(その裏側でマネタリーベース拡大ペースの加速が起きる)などの手段を組み合わせるだろう。

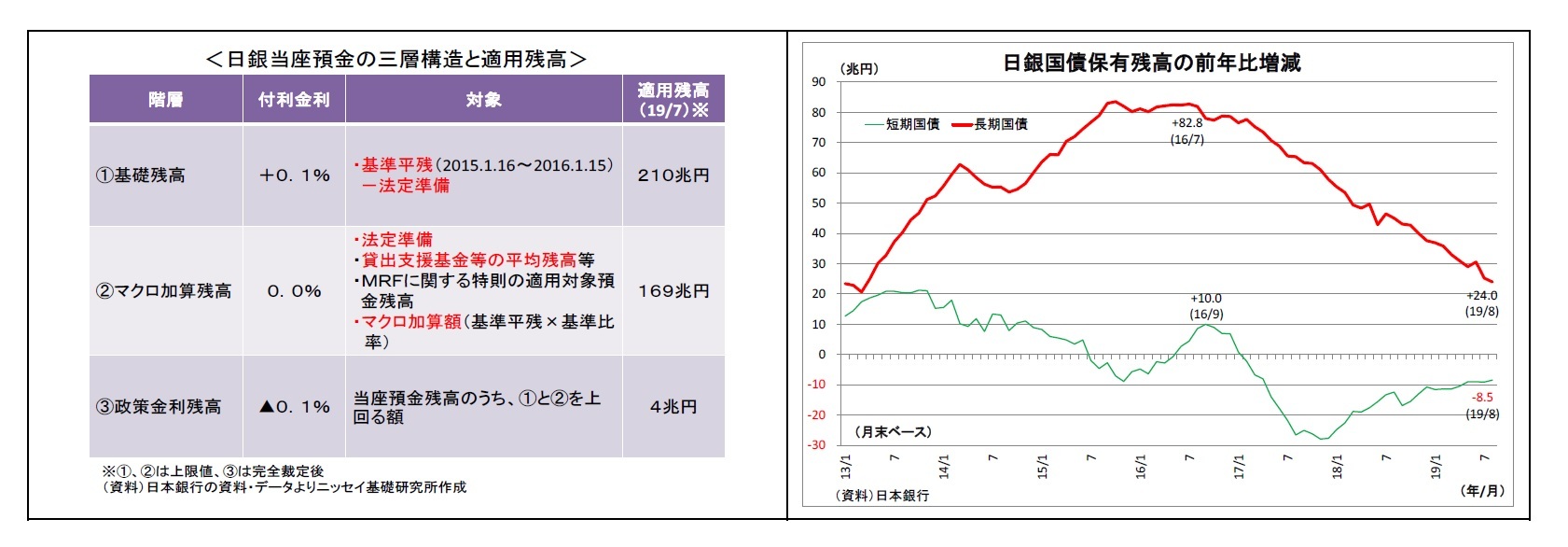

さらに、同時に金融機関収益に対する副作用軽減策も導入される可能性が高い。具体的には、「(貸出を伸ばした銀行に対する)マイナス金利での資金供給」、「(現在、日銀当座預金の三層構造のうち基礎残高を対象としている)付利の拡大・引き上げ」、「(短期国債買入れ増額+超長期国債買入れ減額による)イールドカーブのスティープ化誘導(=超長期ゾーンの金利確保)」などだ。

ただし、こうした副作用軽減策を用いても、悪影響を完全に相殺することは難しいうえ、新たな副作用やコストを発生させる恐れも強い。日銀はさらなる課題を抱えることになるだろう。

この際には、マイナス金利深堀り(▲0.1%→▲0.2~▲0.3%)、ETF買入れ増額(年6兆円増→7~10兆円増?)、国債買入増額(その裏側でマネタリーベース拡大ペースの加速が起きる)などの手段を組み合わせるだろう。

さらに、同時に金融機関収益に対する副作用軽減策も導入される可能性が高い。具体的には、「(貸出を伸ばした銀行に対する)マイナス金利での資金供給」、「(現在、日銀当座預金の三層構造のうち基礎残高を対象としている)付利の拡大・引き上げ」、「(短期国債買入れ増額+超長期国債買入れ減額による)イールドカーブのスティープ化誘導(=超長期ゾーンの金利確保)」などだ。

ただし、こうした副作用軽減策を用いても、悪影響を完全に相殺することは難しいうえ、新たな副作用やコストを発生させる恐れも強い。日銀はさらなる課題を抱えることになるだろう。

(想定されるマーケットの反応)

最後に、今月の決定会合における日銀の政策決定が市場に与える影響について予想する。

まず、日銀が一切の政策変更を見送り、現状維持とした場合には、既述の通り「緩和負け感」が鮮明となり、市場は円高・株安に振れる可能性が高い。

次に、筆者の予想程度の緩和方向への小幅な政策変更が行われた場合も、小幅ながら円高・株安に振れる可能性が高い。欧米中銀の金融緩和策(FRBは追加利下げ・ECBはマイナス金利拡大+αと想定)と比べて内容が見劣りするためだ。

最後に、今月の決定会合における日銀の政策決定が市場に与える影響について予想する。

まず、日銀が一切の政策変更を見送り、現状維持とした場合には、既述の通り「緩和負け感」が鮮明となり、市場は円高・株安に振れる可能性が高い。

次に、筆者の予想程度の緩和方向への小幅な政策変更が行われた場合も、小幅ながら円高・株安に振れる可能性が高い。欧米中銀の金融緩和策(FRBは追加利下げ・ECBはマイナス金利拡大+αと想定)と比べて内容が見劣りするためだ。

(2019年09月06日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金融緩和競争は激化へ、厳しい判断を迫られる日銀~9月決定会合の予想と市場の反応】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金融緩和競争は激化へ、厳しい判断を迫られる日銀~9月決定会合の予想と市場の反応のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!