- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 規制・制度改革 >

- 岐路に立つ日本の水道~今、考えたい公共サービスの受益と負担

2019年08月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|水道法改正に伴う影響

では、水道法改正に伴い、どのような影響が考えられるだろうか。コンセッション方式については、海外での水道料金の高騰、水質悪化、再公営化などの事例を踏まえ、マスメディアや識者から導入に反対する声が多く見られる。確かにそのような懸念はあるものの、むしろ筆者は当面の間、水道事業においてコンセッション方式による官民連携が浸透しない(選択肢として機能しない)のではないか、と予想する。

その理由として次の2点が挙げられ、1点目は行政や住民側の理由である。過去にコンセッション方式の導入実績は一例もなく、現在検討している団体も、ほんの一部に過ぎない14。その一つである浜松市は、日本で唯一となる下水道事業におけるコンセッション方式導入を2018年度から実現しており、さらに水道事業への導入も検討していたが、市民の反対もあり、2019年1月に無期延期とした。大阪市でも過去に議会で条例改正案が数回否決されていることからも、営利企業が事業を行うことに対する漠然とした不安を抱く住民や議会の理解を得るのは難しいと言える。仮に、いくつかの団体がコンセッション方式を導入したとしても、後発となる多くの団体は先行事例を見極めたうえで、判断するだろう。先行事例における効果や課題の見極めに加えて、実施方針の策定から民間事業者との契約締結に至るまでのプロセスにも相応の時間を要することを踏まえると、当面の間はコンセッション方式が浸透しないと予想される。そして、2点目は民間事業者側の理由である。民間事業者が営利目的のために事業参入することを踏まえると、現時点で経営が逼迫しており、将来的に人口減少や施設の更新需要の高まりによって収支がますます悪化すると考えられる団体に、運営権対価を払ってまで参入することは考えにくい。したがって、より民間の経営ノウハウを必要とする簡易水道事業者など小規模事業者にとってコンセッション方式は課題解決の選択肢にはなり難いだろう。

一方で、広域連携については既に多くの実績があるうえ、2018年度には香川県が全国初となる全県規模の広域連携事業を開始し、大阪府や奈良県でも検討が進むなど都道府県が主体となる大規模な広域連携の機運が高まっているため、官民連携より実現性は高そうである。ただし、広域連携についても、各団体間の水道料金や財政状況格差が障壁となるため、実現していくのは簡単ではないうえ、実現に向けたプロセスを踏まえると、こちらも浸透するのに相応の時間を要するだろう。

14 厚生労働省医薬・生活衛生局「未来投資会議構造改革徹底推進会合会議資料」(2018年11月5日)によると、資産評価または同等の検討が終了している団体は宮城県、大阪市など6団体に過ぎない。

では、水道法改正に伴い、どのような影響が考えられるだろうか。コンセッション方式については、海外での水道料金の高騰、水質悪化、再公営化などの事例を踏まえ、マスメディアや識者から導入に反対する声が多く見られる。確かにそのような懸念はあるものの、むしろ筆者は当面の間、水道事業においてコンセッション方式による官民連携が浸透しない(選択肢として機能しない)のではないか、と予想する。

その理由として次の2点が挙げられ、1点目は行政や住民側の理由である。過去にコンセッション方式の導入実績は一例もなく、現在検討している団体も、ほんの一部に過ぎない14。その一つである浜松市は、日本で唯一となる下水道事業におけるコンセッション方式導入を2018年度から実現しており、さらに水道事業への導入も検討していたが、市民の反対もあり、2019年1月に無期延期とした。大阪市でも過去に議会で条例改正案が数回否決されていることからも、営利企業が事業を行うことに対する漠然とした不安を抱く住民や議会の理解を得るのは難しいと言える。仮に、いくつかの団体がコンセッション方式を導入したとしても、後発となる多くの団体は先行事例を見極めたうえで、判断するだろう。先行事例における効果や課題の見極めに加えて、実施方針の策定から民間事業者との契約締結に至るまでのプロセスにも相応の時間を要することを踏まえると、当面の間はコンセッション方式が浸透しないと予想される。そして、2点目は民間事業者側の理由である。民間事業者が営利目的のために事業参入することを踏まえると、現時点で経営が逼迫しており、将来的に人口減少や施設の更新需要の高まりによって収支がますます悪化すると考えられる団体に、運営権対価を払ってまで参入することは考えにくい。したがって、より民間の経営ノウハウを必要とする簡易水道事業者など小規模事業者にとってコンセッション方式は課題解決の選択肢にはなり難いだろう。

一方で、広域連携については既に多くの実績があるうえ、2018年度には香川県が全国初となる全県規模の広域連携事業を開始し、大阪府や奈良県でも検討が進むなど都道府県が主体となる大規模な広域連携の機運が高まっているため、官民連携より実現性は高そうである。ただし、広域連携についても、各団体間の水道料金や財政状況格差が障壁となるため、実現していくのは簡単ではないうえ、実現に向けたプロセスを踏まえると、こちらも浸透するのに相応の時間を要するだろう。

14 厚生労働省医薬・生活衛生局「未来投資会議構造改革徹底推進会合会議資料」(2018年11月5日)によると、資産評価または同等の検討が終了している団体は宮城県、大阪市など6団体に過ぎない。

4――水道事業者の現状における給水人口規模別分析結果

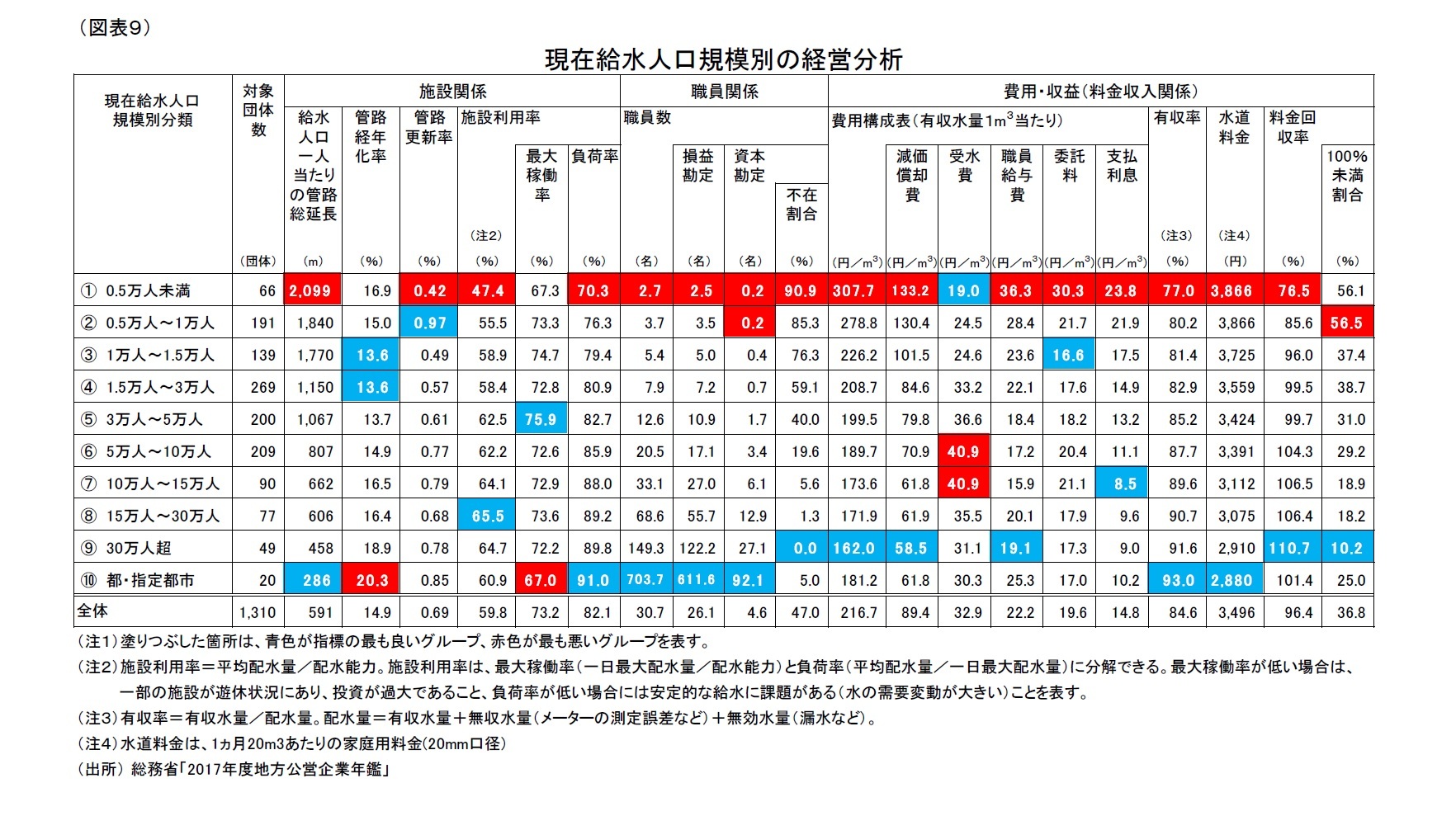

第4節では、2017年度の地方公営企業年鑑(地方公営企業の決算状況)のデータをもとに、地方公共団体が運営する水道事業を現在給水人口規模別に10のグループに分類し、経営分析を行った。分析対象は地方公営企業法適用団体のうち、用水供給事業者を除く1310団体(上水道事業者:1282団体、簡易水道事業者:28団体)である。

現状について施設関係、職員関係、費用・収益関係の3つの側面から分析したところ、図表9の通りとなった。概ねどの側面からも小規模団体(現在給水人口規模が小さい団体)ほど、経営状況が厳しくなっている。なお、今回の分析対象としていない地方公営企業法を適用していない簡易水道事業が545団体もあるが、さらに経営状況が厳しいと推測される。

[施設関係]管路については、小規模団体ほど人口密度が低い地域に給水しているため、給水人口一人当たりの管路総延長が長く、管路に係る費用負担も大きくなる。現時点では、管路経年化率は大規模団体の方が高い傾向にあるが、これは管路が布設された時期の違いであり、小規模団体も今後急速に高まっていくと予想される。また、1日あたりの配水能力に対する平均配水量を表す施設利用率は、小規模団体ほど低い傾向にある。施設利用率を最大稼働率と負荷率に分解すると、特に負荷率において小規模団体ほど低い傾向が見られ、水の需要変動が大きいことが課題となっている。

[職員関係]職員数は、小規模団体ほど損益勘定職員・資本勘定職員ともに少なく、特に施設の更新等に従事する後者は、それ以外の業務に従事する前者と比べてもさらに少ない。また、資本勘定職員が不在の団体は全体の半数近くを占めており、小規模団体ほどその割合も高くなっている。

[費用・収益関係]有収水量1m3あたりの費用は、小規模団体ほど高い傾向にある。主要項目別では、減価償却費、委託料、支払利息などでその傾向が顕著である。これは、小規模団体ほど外部委託や企業債(地方債)に対する依存度が高いという費用(分子)側と、漏水などが相対的に多く有収率が低いという有収水量(分母)側の双方に原因がある。また、小規模団体ほど水道料金が高い傾向にあるが、それでも費用に対する料金収入が十分でなく、料金回収率が低い傾向にある。独立採算の原則に基づくと、料金回収率は100%以上が基本であるが、100%未満の団体が全体の3分の1を上回っている。100%未満の団体は、料金収入だけでは費用を賄いきれず、国庫補助金や地方公共団体の一般会計繰入等に依存している。

現状について施設関係、職員関係、費用・収益関係の3つの側面から分析したところ、図表9の通りとなった。概ねどの側面からも小規模団体(現在給水人口規模が小さい団体)ほど、経営状況が厳しくなっている。なお、今回の分析対象としていない地方公営企業法を適用していない簡易水道事業が545団体もあるが、さらに経営状況が厳しいと推測される。

[施設関係]管路については、小規模団体ほど人口密度が低い地域に給水しているため、給水人口一人当たりの管路総延長が長く、管路に係る費用負担も大きくなる。現時点では、管路経年化率は大規模団体の方が高い傾向にあるが、これは管路が布設された時期の違いであり、小規模団体も今後急速に高まっていくと予想される。また、1日あたりの配水能力に対する平均配水量を表す施設利用率は、小規模団体ほど低い傾向にある。施設利用率を最大稼働率と負荷率に分解すると、特に負荷率において小規模団体ほど低い傾向が見られ、水の需要変動が大きいことが課題となっている。

[職員関係]職員数は、小規模団体ほど損益勘定職員・資本勘定職員ともに少なく、特に施設の更新等に従事する後者は、それ以外の業務に従事する前者と比べてもさらに少ない。また、資本勘定職員が不在の団体は全体の半数近くを占めており、小規模団体ほどその割合も高くなっている。

[費用・収益関係]有収水量1m3あたりの費用は、小規模団体ほど高い傾向にある。主要項目別では、減価償却費、委託料、支払利息などでその傾向が顕著である。これは、小規模団体ほど外部委託や企業債(地方債)に対する依存度が高いという費用(分子)側と、漏水などが相対的に多く有収率が低いという有収水量(分母)側の双方に原因がある。また、小規模団体ほど水道料金が高い傾向にあるが、それでも費用に対する料金収入が十分でなく、料金回収率が低い傾向にある。独立採算の原則に基づくと、料金回収率は100%以上が基本であるが、100%未満の団体が全体の3分の1を上回っている。100%未満の団体は、料金収入だけでは費用を賄いきれず、国庫補助金や地方公共団体の一般会計繰入等に依存している。

5――給水人口規模別の水道料金の推計結果

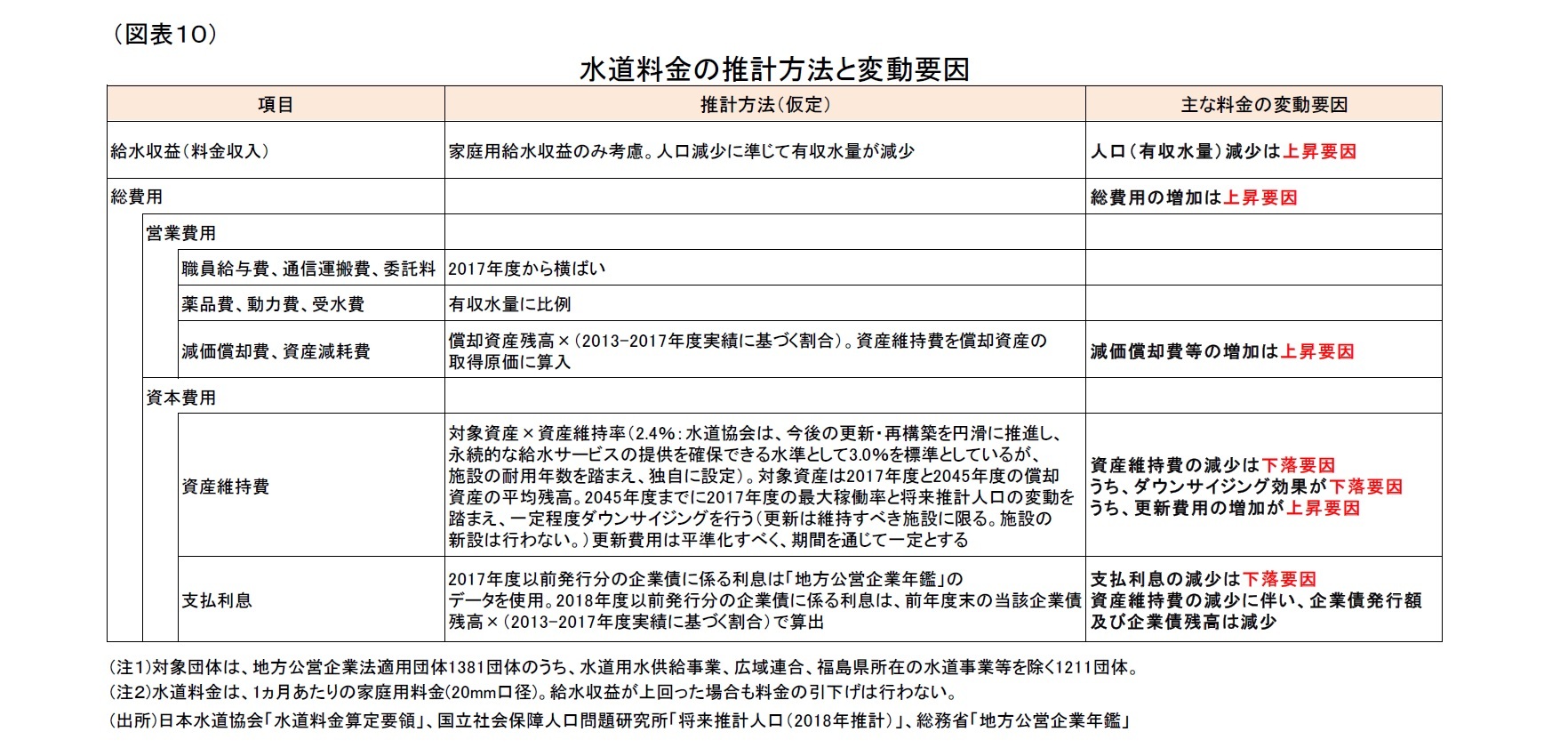

では、このような厳しい経営状況下で、仮に広域連携や官民連携を実施せずに、独立採算制の原則に従う場合、各団体は水道料金をどれほど引上げる必要があるのだろうか。第5節では、日本水道協会の「水道料金算定要領」を参考に、2017年度から2045年度までを対象期間として、将来推計人口と施設の更新需要の高まりを踏まえ、団体ごとにしかるべき水道料金を推計した15(図表10)。

水道料金の変動要因を考えると、給水収益で賄うべき費用については施設の更新需要の高まりによって資産維持費(更新費用)16、ひいては減価償却費等も増加することが上昇要因となる。一方で、給水収益については、人口減少によって有収水量が減少することが上昇要因となる。ただし、推計にあたっては建設改良事業費の約3分の1を占める施設の新設は行わず、既存施設についてもすべての更新を行うのではなく、足元の最大稼働率や将来推計人口の変動などから需要を予測し、2045年度時点で必要な施設のみ更新を行う(いわゆるダウンサイジング)など出来る限り水道料金を引上げずに済むような仮定をいくつか採用した17。このダウンサイジングが下落要因となる。

水道料金の変動要因を考えると、給水収益で賄うべき費用については施設の更新需要の高まりによって資産維持費(更新費用)16、ひいては減価償却費等も増加することが上昇要因となる。一方で、給水収益については、人口減少によって有収水量が減少することが上昇要因となる。ただし、推計にあたっては建設改良事業費の約3分の1を占める施設の新設は行わず、既存施設についてもすべての更新を行うのではなく、足元の最大稼働率や将来推計人口の変動などから需要を予測し、2045年度時点で必要な施設のみ更新を行う(いわゆるダウンサイジング)など出来る限り水道料金を引上げずに済むような仮定をいくつか採用した17。このダウンサイジングが下落要因となる。

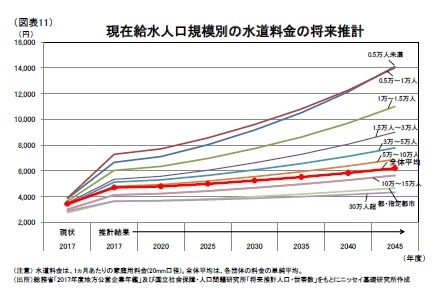

推計の結果は図表11の通りとなった。全体の平均では、2017年度当時でさえ、実際の料金から約40%の引上げが必要であった18。これは、独立採算制の原則に基づき、しかるべき引上げが十分に行われてこなかったことを表している。そして、2045年度に向けては80%以上の引上げが必要となった。また、2017年度時点で引上げが不要な団体の割合はわずか10団体、2045年度に至ってはすべての団体において引上げが不可避となった。さらに、小規模団体ほど引上げ幅が大きくなっており、現在給水人口が1.5万人未満の団体は2045年度に向けて2017年度の実際の料金から3倍以上の水準への引上げが必要であり、1ヵ月の水道料金が1万円を超過した。小規模団体の属する地域ほど、人口減少ペースが早いため、料金格差はますます拡大した。水道料金の引上げは家計の負担となるが、今後も引上げを先送りする、もしくは引上げ幅を抑制すると、将来的に必要な引上げ幅がさらに拡大していき、将来世代への負担となるため、早い段階から少しずつでも引上げていくことが必要である。

推計の結果は図表11の通りとなった。全体の平均では、2017年度当時でさえ、実際の料金から約40%の引上げが必要であった18。これは、独立採算制の原則に基づき、しかるべき引上げが十分に行われてこなかったことを表している。そして、2045年度に向けては80%以上の引上げが必要となった。また、2017年度時点で引上げが不要な団体の割合はわずか10団体、2045年度に至ってはすべての団体において引上げが不可避となった。さらに、小規模団体ほど引上げ幅が大きくなっており、現在給水人口が1.5万人未満の団体は2045年度に向けて2017年度の実際の料金から3倍以上の水準への引上げが必要であり、1ヵ月の水道料金が1万円を超過した。小規模団体の属する地域ほど、人口減少ペースが早いため、料金格差はますます拡大した。水道料金の引上げは家計の負担となるが、今後も引上げを先送りする、もしくは引上げ幅を抑制すると、将来的に必要な引上げ幅がさらに拡大していき、将来世代への負担となるため、早い段階から少しずつでも引上げていくことが必要である。

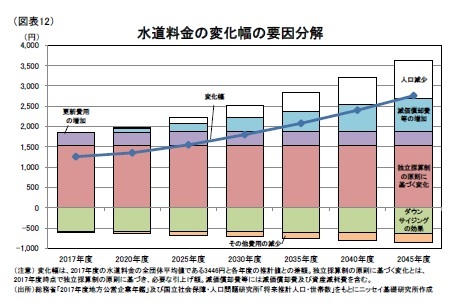

また、全団体における2017年度の水道料金の全団体平均値(3446円)と各年度の推計値の変化幅について要因分解したところ、図表12の通りとなった。

また、全団体における2017年度の水道料金の全団体平均値(3446円)と各年度の推計値の変化幅について要因分解したところ、図表12の通りとなった。費用(分子)側と有収水量(分母)側に分けると、費用側では最大の上昇要因は独立採算制の原則に基づく変化で、ここからも、しかるべき引上げが行われてこなかったことが後の負担となることが見て取れる。他の要因については、更新需要の高まりによって更新費用及び減価償却費は増加しているが、ダウンサイジングの効果によって資産維持費(新設+更新)全体では減少している。その結果、企業債発行額の減少が支払利息の減少に繋がり、その他費用も減少している。有収水量側では人口減少による有収水量の減少が料金の上昇要因となっており、人口減少ペースの加速によって変化幅も年々拡大している。

以上の推計結果と要因分解から、広域連携や官民連携を実施しない場合、大多数の団体で水道料金の引上げが不可避であり、小規模団体ほど引上げ幅も大きくなる。仮に広域連携や官民連携を実施したとしても、多くの団体では引上げが必要と予想されるが、広域連携や官民連携を通じてダウンサイジングの実効性や経営の効率性を高めることで、引上げ幅を緩和できると考えられる。また、料金の引上げによって老朽化する施設への対応という課題は解消し得るが、それだけでは職員の確保という課題は解消されないため、やはり料金の引上げとあわせて広域連携や官民連携の検討が不可欠である。

15 当推計では、全団体に共通の仮定を適用しているが、各団体特有の要因(地理的条件やこれまでの施設更新のペースなど)や今後の国等からの財政措置の動向によって引上げ幅が大きく変動しうることに留意されたい。

16 資産維持費は、費用の平準化をすべく、2017年度から2045年度までを一定とした。

17 その他にも、厳しい財政状況下でも国等からの補助金収入は2017年度と同水準で継続される、資産維持率を水道協会が標準とする3.0%より低い2.4%で設定した。

18 2017年度時点でしかるべき料金水準に満たない団体は2017年度から遡って料金の引上げを行うとする。

6――さいごに

本稿では、住民にとって最も身近で不可欠な公共サービスである水道事業を巡る状況について紹介してきたが、水道事業が抱える課題は、道路、橋、下水道などの他の公共インフラにも共通している。すなわち、過去に作られたインフラの更新が十分に行われないまま、老朽化が進み、日常生活に支障を及ぼす、場合によっては生命を脅かしかねないという点である。ここから次の2点を教訓とすべきであろう。

1点目は、今後公共インフラについてはダウンサイジングを推進していくべきである。これまでは景気対策などから新設が重視されてきたが、財源の制約などからしかるべき更新が行われず、老朽化が進んでいるインフラが散見される。今後、人口減少に伴う需要減や財政がますます厳しくなることを踏まえると、厳密な需要予測に基づき将来的に必要な既存インフラのみ更新し、新設はなるべく控えるのが望ましい。

2点目は、行政側が明確な根拠を示した上で公共サービスに対するしかるべき負担(受益者負担)を国民に求め、国民側もきちんと吟味することである。水道事業に関しては、しかるべき水道料金の引上げをしてこなかった結果、現在大きな課題へと繋がっている。今後は、小規模団体を中心に広域連携や官民連携の推進によって業務の効率化を行い、事業の継続性を高めていく必要があるが、これらを実現するには相応の時間を要するため、早い段階から料金の引上げも必要となる。負担の増大については、政治的理由から先送りされがちであるが、行政側は理解が得られるような根拠を示せていない、国民側は我が事と捉えず無関心であるというように双方に原因があり、双方で公共サービスにおける受益と負担に対する意識と理解を深める必要がある。これら2つの教訓を生かさなければ、文字通り負の資産を次世代に残すことになってしまうだろう。

1点目は、今後公共インフラについてはダウンサイジングを推進していくべきである。これまでは景気対策などから新設が重視されてきたが、財源の制約などからしかるべき更新が行われず、老朽化が進んでいるインフラが散見される。今後、人口減少に伴う需要減や財政がますます厳しくなることを踏まえると、厳密な需要予測に基づき将来的に必要な既存インフラのみ更新し、新設はなるべく控えるのが望ましい。

2点目は、行政側が明確な根拠を示した上で公共サービスに対するしかるべき負担(受益者負担)を国民に求め、国民側もきちんと吟味することである。水道事業に関しては、しかるべき水道料金の引上げをしてこなかった結果、現在大きな課題へと繋がっている。今後は、小規模団体を中心に広域連携や官民連携の推進によって業務の効率化を行い、事業の継続性を高めていく必要があるが、これらを実現するには相応の時間を要するため、早い段階から料金の引上げも必要となる。負担の増大については、政治的理由から先送りされがちであるが、行政側は理解が得られるような根拠を示せていない、国民側は我が事と捉えず無関心であるというように双方に原因があり、双方で公共サービスにおける受益と負担に対する意識と理解を深める必要がある。これら2つの教訓を生かさなければ、文字通り負の資産を次世代に残すことになってしまうだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年08月08日「基礎研レポート」)

神戸 雄堂

神戸 雄堂のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/02/12 | 豪州経済の重石となる気候変動問題~注目されるエネルギー政策の行方~ | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/12/05 | 豪州の7-9月期GDPは前期比0. 4%増~公共部門が下支えも民間部門は不振が続く~ | 神戸 雄堂 | 経済・金融フラッシュ |

| 2019/11/01 | 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/10/16 | ロシア経済の見通し-停滞が続く経済。20年は内需の回復で加速も、緩慢な成長に留まるか。 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【岐路に立つ日本の水道~今、考えたい公共サービスの受益と負担】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

岐路に立つ日本の水道~今、考えたい公共サービスの受益と負担のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!