- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 外国人労働者との共生、優先課題は?-高齢者活躍で日本語教育の強化を

外国人労働者との共生、優先課題は?-高齢者活躍で日本語教育の強化を

総合政策研究部 准主任研究員 鈴木 智也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

外国人労働者の受入れで懸念されるのは、地域社会との間に生じる摩擦である。外国人は、言語、宗教、慣習等の違いから、生活上の問題を抱える場合が少なくない。外国人を孤立させることなく社会の一員として受入れる環境を整えることは、まさに喫緊の課題である。その中で、外国人の日本語能力の底上げは特に重要だ。今般の法改正で外国人に求められている語学力は、日本語能力試験でN4程度(5段階中下から2番目)と必ずしも高度な水準を要求されている訳ではない1。しかし、相互理解には円滑なコミュニケーションが必要であり、共通言語による意思疎通が欠かせない。従って、外国人への日本語教育は、共生社会実現の最優先課題であると言えるだろう。

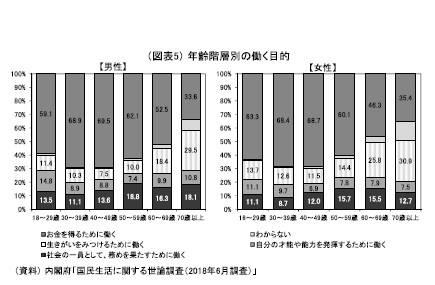

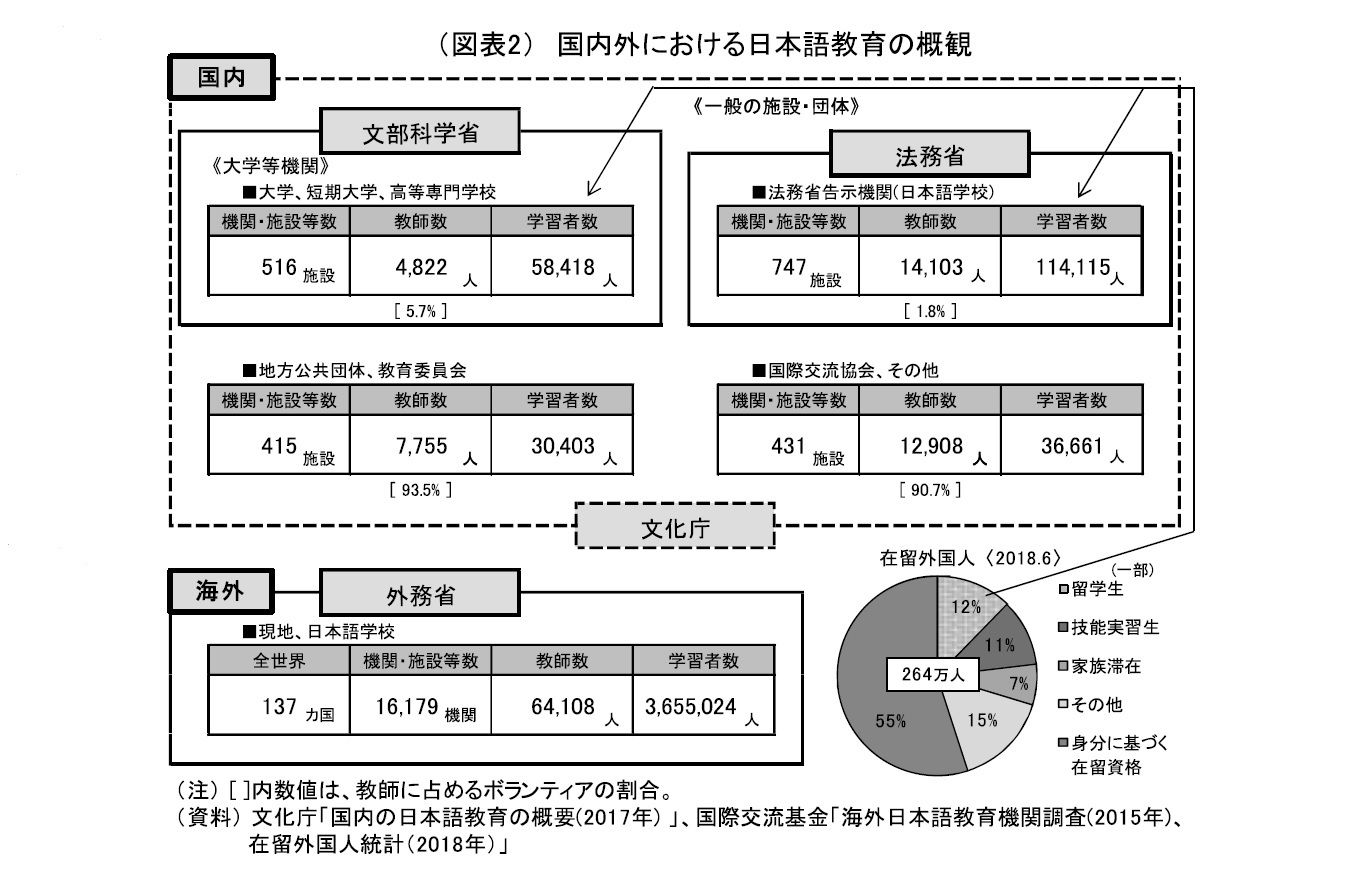

一方で、外国人労働者を受け入れる国内の日本語教育環境は、十分であるとは言い難い。日本語教育の質にばらつきがあるうえ、地域によっては日本語教室が開設されていないところも多い。また、日本語教師の確保にも課題がある。在留外国人が増加する一方で日本語教育人材は増えておらず、国内39,558人いる日本語教師の約6割は無報酬のボランティア頼みといった状況だ。新たな在留資格が創設されるのを前に、日本語教育の体制整備は待ったなしの課題である。

不足する日本語教育人材を如何に確保していくか。働き方改革実現では「高齢者の就業促進」が検討テーマのひとつとして挙げられているが、高齢者は日本語教師としても適材と言えよう。高齢者は日本語能力に優れるだけでなく日本文化への造詣も深く、人生経験も豊富とあって、これほど頼りがいのある人材はいない。

本稿では、日本語教育における高齢者活躍が外国人との共生につながることを示すと共に、高齢者向けのリカレント教育など、必要となる様々な課題について考察したい。

1 日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認する。技能実習2号を修了した者は、日本語能力試験等を免除 。法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について」参照。

2――共生社会の実現に向けて

1|外国人は増加の見込み

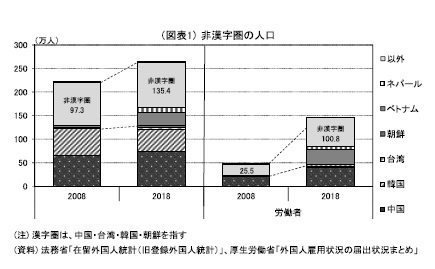

1|外国人は増加の見込み日本の外国人就労政策は新たな段階に入る。今般、2018年12月に閣議決定された外国人労働者の受入れ拡大に関する基本方針では、今後5年間に最大34.5万人の新たな外国人材の受入れが想定されている。現在国内で就労する外国人労働者は146.0万人2であり、日本に在留する外国人が264万人3であることを踏まえると、今回の受入れ規模の大きさが窺える。これら外国人労働者はどこから来るのであろうか。国内に流入する外国人労働者は近年増加傾向にあり、2018年には前年比で+14.2%の伸びとなったが、その内の約5割4が非漢字圏であるベトナムとネパールからの労働者だ。両国は日本の人手不足を補う人材プールとなっており、今後もこれら非漢字圏からの労働者の受入れが増加するものと予想される(図表1)。

異なる言語、宗教、慣習等社会的背景を有する外国人が、日本社会に円滑にとけ込む上で、社会統合や共生社会の実現に向けた取組みは欠かせない。その中でも特に重要とされるのが日本語教育だ。共通の言語は相互理解を深める最良のツールである。外国人の日本語能力が向上すれば、地域社会との円滑なコミュニケーションが図られるだけでなく、日本の文化や慣習に関する知識など社会から得られる情報量も増加し、地域社会との融和も図れる。また、就労に必要となる知識や技能も身につけ易くなり、職場における労働生産性の向上はもとより、安全衛生の向上や労災の減少にもつながる。

上述の通り、今後は非漢字圏の出身者が増加することが見込まれる。非漢字圏出身者は、中国や韓国など漢字圏の人々と比較して日本語の習得が難しいと言われる。それだけに手厚い日本語教育環境を整備することが求められる。

2 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ(2018年10月)」

3 法務省「在留外国人統計(2018年6月時点)」

4 寄与率のこと。寄与率は、全体の増減を100としたときの各構成要素の増減を百分率で表したもの。

寄与率=各構成要素データの増減/全体のデータ値の増減×100 で計算される。

また、日本語を学ぶ外国人の約6割は市町村の日本語教室を利用している7が、法務省の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策検討会」資料によると、2016年11月時点で日本語教室が開設されていない地域は1,896市区町村中1,209存在し、在留外国人の約2割にあたる約55万人の外国人がそこに居住しているという。こうした地域的なばらつきも日本語教育の大きな課題だ。

さらに、外国人の子弟に対する教育支援の課題もある。外国人の児童生徒には教育の権利が法的に保障されているものの、就学の義務は課されていない。そのため学校教育において体系的な支援が行われず、日本語能力の乏しい児童生徒が教育機会から置き去りにされる状況が生まれている。日本語指導を必要とする子供は外国人就労の拡大を背景に増加しており(図表4)、この問題の放置が格差を固定化し、将来的な社会保障負担増や社会の不安定化につながるリスクも懸念される。

上記以外にも、統一的な資格要件がないことで日本語教師の中にも質的ばらつきが生じていることや、地域の取組みを共有して横展開していく仕組みが十分に整えられていないことなど、残された課題は多い。日本語教育の体制整備は、まだ道半ばである。

5 法務省告示機関とは、日本語の学習を主な目的として来日し、滞在する外国人を対象に日本語教育を行う機関のうち、在留資格「留学」を付与することができる機関について、法務省が日本語教育機関として告示で定めたもの(文部科学省HPより)。

6 今後5年の日本語教師不足見込み数約8万人は、人手不足から外国人労働者の受入れを認められた「産業機械製造」の人手不足見込み数7.5万人と同程度の規模に相当する。

7 文化庁「日本語に対する在住外国人の意識に関する実態調査(2001年)」

教育体制の整備が求められる中、高齢者は地域の日本語教育を担う存在として注目される。高齢者と外国人のニーズは日本語教育に関して相互補完的だ。高齢者は日本語に堪能で文化に対する造詣が深く、様々な背景を持つ経験豊富な人材である。一方、外国人は日本語能力が未熟で日本の社会慣習に対して理解が浅く、比較的若い世代が多いため人生経験も足りていない。日本語教師には語彙力だけでなく歴史や文化といった社会全般の知識が求められるが、若者と比べて高齢者はその条件を備えている場合が多い。豊富な知識や経験を有することは、外国人が抱える様々な問題の解決に役立つだろう。そのような存在が身近にいることは、外国人にとって頼もしく感じるはずだ。

実際、日本語教師になる高齢者は増加している。公益財団法人「日本国際教育支援協会」が実施する日本語教育能力検定試験の受験者のうち16%超は60歳以上であり、その割合は10年間で2倍以上に拡大した。日本語教師の高齢化が問題であるとの指摘もあるが、健康寿命8が70歳を超えて延伸を続ける状況を踏まえれば、指導者として活躍することは十分に可能だろう。

また、日本語教師が職業として成立するようになれば、高齢者は収入を得ながら活き活きと活躍し、長く健康を維持していくことも可能となる。公的年金制度や社会保障制度の持続可能性は、長寿化や少子高齢化で脅かされている。豊かな老後を送るためには、新たな知識やスキルを吸収し、長く多様な働き方を実現していくことが必要である。このような状況において日本語教師という職種は、高齢者の労働参加を受け入れる受け皿となる可能性がある。

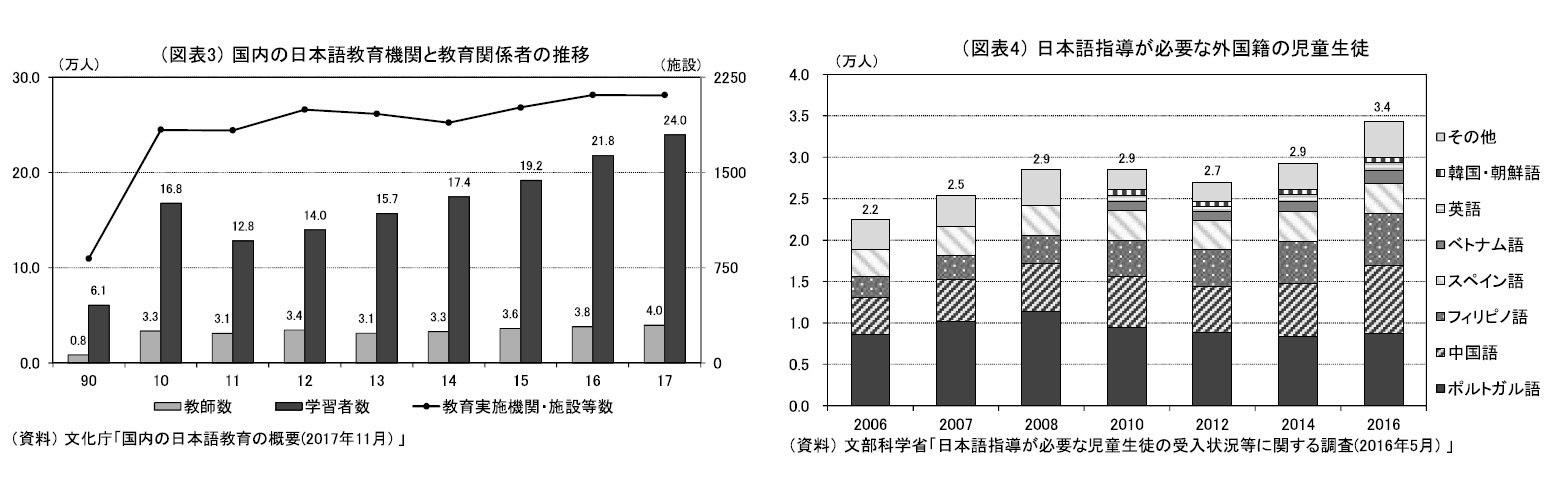

内閣府の調査によれば、人の働く目的は「所得を得る」という理由から年齢と共に「生きがいの探求」や「社会貢献」といったものに移っていくとされる(図表5)。さらに、厚生労働省の「中高年者縦断調査9」によると、多くの日本人が就業によって自らの健康状態の維持・改善が図られたと感じている。これは、高齢者にとって働くことが自己実現につながり、健康の維持・改善にもつながることを示唆するものである。高齢者は日本語教師になることで、多くのメリットを享受することができるようになるだろう。

内閣府の調査によれば、人の働く目的は「所得を得る」という理由から年齢と共に「生きがいの探求」や「社会貢献」といったものに移っていくとされる(図表5)。さらに、厚生労働省の「中高年者縦断調査9」によると、多くの日本人が就業によって自らの健康状態の維持・改善が図られたと感じている。これは、高齢者にとって働くことが自己実現につながり、健康の維持・改善にもつながることを示唆するものである。高齢者は日本語教師になることで、多くのメリットを享受することができるようになるだろう。

8 健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことであり、2018年版の高齢社会白書によると2016年時点の健康寿命は、男性72.14歳、女性74.79歳である。2001年から2016年までのペースで今後も上昇するとすれば、2030年には男性74.70歳、女性76.75歳、2050年には男性78.35歳、女性79.55歳になると予測される。

9 厚生労働省の「中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)特別報告」

(2019年07月25日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1790

- 【職歴】

2011年 日本生命保険相互会社入社

2017年 日本経済研究センター派遣

2018年 ニッセイ基礎研究所へ

2021年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

鈴木 智也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/16 | 外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/06/23 | 内国歳入法899条項(案)-TACOで終わらなければ、日本にも影響か? | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/10 | 日米交渉、為替条項はどうなる?-トランプ1.0の宿題 | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/08 | トランプ政権の時間軸-世界や米国の有権者はいつまで我慢できるのか | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【外国人労働者との共生、優先課題は?-高齢者活躍で日本語教育の強化を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

外国人労働者との共生、優先課題は?-高齢者活躍で日本語教育の強化をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!