- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 平成経済を振り返る~令和に残された課題~

平成経済を振り返る~令和に残された課題~

櫨(はじ) 浩一

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

平成の日本は、昭和のように戦争を経験することはなかったが、たびたび大きな自然災害に見舞われ、たび重なる海外経済のショックにも見舞われた。平成7年(95年)阪神・淡路大震災と平成23年(2011年)の東日本大震災では人的・物的に大きな被害が出た。大規模な自然災害は経済活動にも影響を及ぼしたが、総じて日本経済の活動水準は比較的短期間で被災前の水準に復帰した。日本自身が原因だったバブル景気崩壊だけでなく、アジア通貨危機、ITバブル崩壊、リーマンショック、欧州債務危機など海外発の経済ショックにも襲われた。

ソビエト連邦が崩壊して冷戦が終結し、中国やインドなどの新興国が著しい経済発展を遂げて、昭和までの西欧先進諸国中心の世界経済から大きく姿を変えた。日本では、バブル崩壊による経済の混乱だけではなく、少子化が生産年齢人口の減少や総人口の減少という形で顕在化した。平成の間に日本の人口高齢化は進み、社会は対応に追われることになった。

2――平成経済の概観

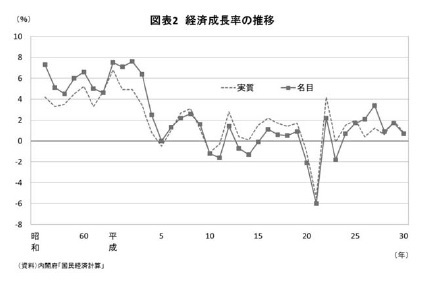

住宅バブルによる好景気が続いた米国経済はサブプライムローンの焦げ付きが増え始めると変調をきたすようになり、日本経済は平成20年2月を「山」に景気後退に向かい、平成20年(08年)9月にリーマンショックが起こると急激な景気悪化に襲われた。リーマンショックの影響は大きく、平成21年(09年)の実質経済成長率はマイナス5.4%にも達する落ち込みとなったが、世界各国が協調的な景気下支えを行ったこともあって比較的早期に底を打ち、日本経済も平成21年(09年)3月を「谷」に景気は回復し始めた。

住宅バブルによる好景気が続いた米国経済はサブプライムローンの焦げ付きが増え始めると変調をきたすようになり、日本経済は平成20年2月を「山」に景気後退に向かい、平成20年(08年)9月にリーマンショックが起こると急激な景気悪化に襲われた。リーマンショックの影響は大きく、平成21年(09年)の実質経済成長率はマイナス5.4%にも達する落ち込みとなったが、世界各国が協調的な景気下支えを行ったこともあって比較的早期に底を打ち、日本経済も平成21年(09年)3月を「谷」に景気は回復し始めた。平成22年(10年)にはギリシャが財政赤字の水準を偽っていたことが判明し、その後南欧諸国は次々と政府債務危機に陥って欧州経済が混乱した。日本の景気は円高の影響も加わって輸出が低迷したことから平成24年(12年)3月を「山」に悪化した。景気が底を打って「谷」を付けたのは平成24年(12年)11月であるが、12月には第二次安倍内閣が発足して大胆な金融緩和など3本の柱からなるアベノミクスを掲げたこともあって、1ドル70円台という著しい円高は解消されて企業収益は回復に向かった。平成26年(14年)に消費税率が引き上げられた際には景気は踊り場となったものの、平成末まで長期にわたる景気拡張期が続き戦後最長となった可能性がある。平成30年(18年)になると、米国と中国との間の貿易摩擦が激化して世界経済が減速したことから日本の輸出も影響を受け、平成末には景気拡大の動きが続くかどうか不透明な状況となった。

平成の景気循環では景気拡張期が長期間続いたものが多いが、昭和に比べると拡張期の途中で拡大が停滞して踊り場となった時期が長いことが多く、景気拡張期間の割には実質GDPの増加幅が小さかった。

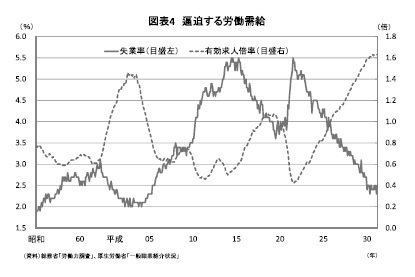

平成に入ってバブル崩壊後もしばらくは失業率が2%程度であったことなどから、景気は大きく悪化したものの、これまでとは異質な景気悪化とは認識されていなかった。しかし、次第に企業の過剰設備や、不良債権の増加による金融機関の経営不安が深刻化していった。平成初期の日本企業(金融部門以外)の多くが抱えていた課題は、バブル景気の間に蓄積された、債務、設備、雇用の3つの過剰を解消することであったが、景気が回復すれば過剰問題が改善するという期待もあって対応はなかなか進まなかった。また、金融部門ではバブル期に家計や非金融企業に融資した資金の中で元利の回収が困難な債権が大量に発生し、こうした不良債権の処理が課題だったが、この問題への対応も平成のはじめにはなかなか進まなかった。平成7年(95年)にバブル期に不動産融資を急拡大した住専(住宅専門金融機関)の整理のために6850億円の公的資金が投入された際に、国民から非常に強い反発があったことに見られるように、金融システムの安定化のために多額の公的資金の投入が必要であることが理解されるまでには長い時間を要し、金融不安の解消には時間がかかることになった。

平成9年(97年)秋に、四大証券の一角だった山一證券に続いて、都市銀行だった北海道拓殖銀行が経営破綻したことなどを経て、ようやく金融機関の不良債権処理に公的資金を利用する議論が進み、次第に不良債権処理の仕組みが整備されていった。加えて、好調な米国経済にけん引された景気回復によって企業収益が改善したことも不良債権問題の解消に大きく寄与したと考えられる。日本経済の足かせとなっていた3つの過剰問題は、時間はかかったものの次第に改善が進み、平成半ばにはほぼ解消したとみられている。ただし、この米国経済の好調さはITバブルや住宅バブルによるもので、後にリーマンショックを引きおこし世界経済を混乱させた。

日本経済が抱えている課題が、バブル景気が崩壊したことによる後遺症だけではなく、なにか構造的なものであるということは、平成の比較的早い段階で認識されていた。平成8年(96年)に発足した第二次橋本内閣は、行政改革、財政構造改革、社会保障構造改革、経済構造改革、金融システム改革、教育改革の6つの改革を一体的に断行しようとしたが、景気の悪化によってとん挫した。

平成13年(01年)に発足した小泉内閣は「改革なくして成長なし」というキャッチフレーズを掲げ、「聖域なき改革」を行った。小泉構造改革と呼ばれるこの時期の改革は、郵政民営化をはじめとした公的企業の民営化や構造改革特区を用いた規制緩和の推進など、より市場機能が働く経済を作ることで経済成長率を高めようとしたものと言えるだろう。小泉内閣は、ITバブルの崩壊から米経済が立ち直ったことから、日本経済が長期に渡る景気回復を実現した時期にあたったこともあって、各種の改革が実現した。

小泉内閣の後に続いた自民党の3内閣や政権交代で生まれた民主党の3内閣はいずれも短命で、リーマンショックや欧州債務危機という海外情勢の悪化、東日本大震災への対応に追われたことなどから、構造改革に取り組む余力に乏しかった。平成24年(12年)末に発足した第二次安倍内閣では、大胆な金融緩和、機動的な財政出動、民間投資を喚起する成長戦略を「3本の矢」として掲げるアベノミクスが登場し、デフレ脱却を目指したが、平成の間には消費者物価上昇率は目標とされた2%には届かなかった。

平成の前期には非金融部門の過剰問題や金融機関の不良債権問題への対処の遅れが成長を阻害していたが、平成半ばにはこうした問題は概ね解消した。しかし、その後も低成長は続き、その原因が経済の需要側にあるのか供給側にあるのか、あるいは、物価が下落を続けるデフレが経済低迷の原因なのか、逆に経済の低迷がデフレを引き起こしているのかといった論争が続き、政策の試行錯誤が続いた。

3――人口減少・デフレ・新興国の追い上げ

平成に入ってからの日本経済は、昭和の時代とは大きく異なる様相を呈するようになった。第一に、少子高齢化の影響が顕在化して、人口が増加から減少に転じるという大きな変化があり、経済に様々な変化と課題をもたらした。第二には、それまで問題になるとは考えられていなかったデフレという問題が焦点となった。デフレへの対応を巡って、様々な政策対応が議論され、とりわけ金融政策による対応が焦点となった。第三は、昭和には欧米先進諸国を追い上げる立場だった日本が、平成になってからは新興諸国から激しく追い上げられたことである。世界経済全体としても、昭和の資本主義と共産主義というイデオロギーの対立の構図から、平成に入ると数世紀にわたって世界を動かして来た西欧社会が急速に発展する中国などのアジアを中心とする新興国の追い上げにあうという構図へと大きく変化していった。

以下では、これらの点について順に見て行きたい。

日本では、第二次世界大戦後、合計特殊出生率の低下傾向が続き、少子高齢化が進んでいたが、平成に入ってから、生産年齢人口が減少しはじめ、総人口も減少に転じるという目に見える大きな変化が起こった。日本の合計特殊出生率は、第二次世界大戦直後の昭和22年(47年)の4.54から平成17年(05年)の1.26まで低下傾向を続けたのち、平成末期には1.4台に持ち直したが、人口置き換え水準(総人口が維持される水準)とされる2.07を大きく下回っている。15歳未満の子供の減少が続き、平成に入ってから15歳から64歳までの生産年齢人口が平成9年(97年)の8699万人をピークに減少し始め、平成30年(18年)には7552万人にまで減少した。平均寿命の伸びによって65歳以上の高齢者の増加は続いたものの、少子化による若年人口減少の効果が上回るようになり、総人口も平成20年(08年)の1億2808万人をピークに減少し始めた。

今のところ、日本では合計特殊出生率の大幅な上昇が起こる動きは見えず、総人口は長期に渡って減少が続くと見込まれている。

人口の減少は、日本経済の供給力と国内需要の両面にマイナスの影響を与える。経済の生産能力は、資本ストック量、労働投入量、生産技術の3つの要素で決まるが、生産年齢人口の減少は労働労入量の減少を通じて経済の生産力にマイナスの影響を与える。一方、国内消費は、一人当たり消費額×総人口という形に分解できるので、総人口の減少は国内需要を押し下げる要因となる。もっとも、生産年齢人口の減少や総人口の減少が日本経済の成長率低下に寄与したことは明らかだが、人口が直接的に経済成長率に与える影響は大きくないと考えられている。

しかし、日本社会が人口減少へと転換したことは、日本経済が「量」の拡大によってでは拡大することができなくなり、「質」の向上によってしか拡大が実現できなくなるという大きな変化が起こったことを意味している。需要側では、総人口が増加していれば、消費者の増加という量の拡大だけで国内需要は増えていくが、人口減少下では、消費者が、より質の高い商品や新しい商品を購入して、一人当たりの消費額を増やさない限り国内需要が増加することはない。また、供給面では、労働者を増やして生産量を増やすということはできなくなり、技術革新や設備投資などによって生産性を高めることが不可欠なるという変化が起こった。

人口減少が実際の労働市場に与えた影響は、少し複雑な経過を辿った。平成の間に生産年齢人口は減少に転じたものの、女性の社会進出が進んで女性就業者が増加し、高年齢者雇用安定法によって高年齢者の就業促進がはかられたことから、60歳以上の高年齢就業者数の増加が著しく、生産年齢人口減少の影響はすぐには顕在化しなかった。一方、バブル崩壊によって顕在化した過剰雇用問題に対して、日本的雇用慣行の下で企業は定年退職による従業員の自然減と、新規採用の抑制で対応しようとして、新卒者の採用が絞り込まれた。平成のはじめは、団塊の世代の子供である「団塊ジュニア(第二次ベビーブーム世代)」が、高校・大学を卒業して就職する時期にあたり、新卒労働者の供給も増えたため、新卒者の就職市場は就職氷河期と呼ばれるほど厳しいものとなった。ニートやフリーターといった言葉が生まれた、この世代は平成末になっても、若い時期に十分な職業訓練を受けられなかったことの影響が残っていると言われている。

しかし、平成24年(12年)頃になると、団塊世代が65歳を超えて年金生活に入るようになり、労働市場の需給は平成24年(12年)3月から同年11月にかけての景気後退期においても改善傾向が続いた。日本経済は、少子・高齢化によって人手不足経済への転換が起こり、平成末にはコンビニやファミレスのチェーンで、従業員の確保が困難となったことなどから、24時間営業の見直しの動きが出てくるようになったことは人手不足への転換を象徴するできごとだった。

(2019年07月04日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書 -

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成経済を振り返る~令和に残された課題~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成経済を振り返る~令和に残された課題~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!