- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- バリュー株に厳しい環境が続く可能性

2019年07月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

日本の株式市場は、2017年度にPBRが相対的に高い銘柄(以後、グロース株)の株価が、PBRが相対的に低い銘柄(以後、バリュー株)を上回るパフォーマンスを上げ、グロース相場であった。ただ、グロース株相場は2018年度に入ると続かず、年度を通してみるとバリュー株とグロース株のパフォーマンスに顕著な差が見られなかった。

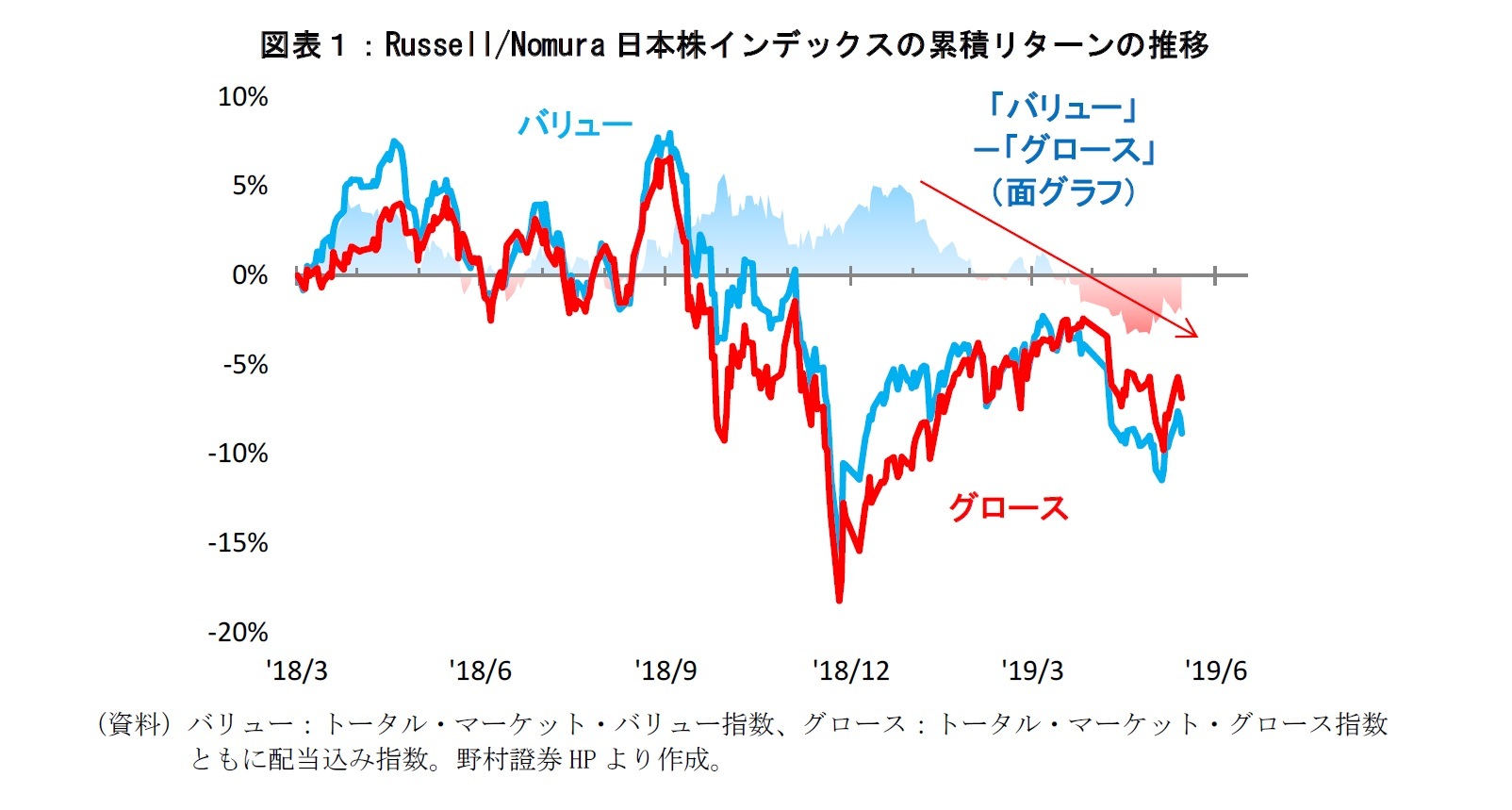

Russell/Nomura日本株インデックスのバリュー指数とグロース指数の2018年4月以降の累積リターンとその差の推移をみる(図表1)。バリュー指数とグロース指数の累積リターンの差(面グラフ)はめまぐるしく変動しながらも、2018年度は1年を通して概ねプラス圏(青色)で推移していたことが確認できる。特に10月や1月には累積リターンの差が5%を超えていた。つまり1月までは、バリュー指数とグロース指数の優劣が激しく入れ替わりながらも、ややバリュー指数が優位であったといえよう。それが2月以降はグロース指数が優位な状況が続き、累積リターンの差が縮小基調となった。そのため結果的に年度を通してみると、バリュー指数とグロース株の指数の間で結果に大きな差が生じなかったことが分かる。

2018年度に入ってしばらく不安定ながらもバリュー株の優位が続いた要因として、まず2017年度の反動があげられる。2017年度は株価が大きく上昇する中、特にハイテク関連などグロース株の業績拡大期待が高まったこともあり、グロース株の上昇が特に大きかった。2018年度に入ると投資家の業績拡大期待が過大であった一部のグロース株が、本決算や第一四半期の決算発表などをきっかけに調整したためである。それに加えて、円安や米金利の上昇などのバリュー株にとって良好な外部環境によるところも大きかったと思われる。

Russell/Nomura日本株インデックスのバリュー指数とグロース指数の2018年4月以降の累積リターンとその差の推移をみる(図表1)。バリュー指数とグロース指数の累積リターンの差(面グラフ)はめまぐるしく変動しながらも、2018年度は1年を通して概ねプラス圏(青色)で推移していたことが確認できる。特に10月や1月には累積リターンの差が5%を超えていた。つまり1月までは、バリュー指数とグロース指数の優劣が激しく入れ替わりながらも、ややバリュー指数が優位であったといえよう。それが2月以降はグロース指数が優位な状況が続き、累積リターンの差が縮小基調となった。そのため結果的に年度を通してみると、バリュー指数とグロース株の指数の間で結果に大きな差が生じなかったことが分かる。

2018年度に入ってしばらく不安定ながらもバリュー株の優位が続いた要因として、まず2017年度の反動があげられる。2017年度は株価が大きく上昇する中、特にハイテク関連などグロース株の業績拡大期待が高まったこともあり、グロース株の上昇が特に大きかった。2018年度に入ると投資家の業績拡大期待が過大であった一部のグロース株が、本決算や第一四半期の決算発表などをきっかけに調整したためである。それに加えて、円安や米金利の上昇などのバリュー株にとって良好な外部環境によるところも大きかったと思われる。

為替市場では年度初めには1ドル106円台にあったが、それが一時114円をつけるなど12月上旬までに7円ほど円安が進行した(図表2)。バリュー株にはグロース株と比べて為替などの外部環境の影響を受けやすい外需関連株が多く含まれるため、米中問題に対する懸念などもあったが、この円安がバリュー株を下支えしたと思われる。

また、米金利も10月から11月にかけて10年国債利回りが3%を超えるなど上昇基調にあった。保険株を中心に金融株は、米金利上昇が運用環境の改善につながるため、11月頃まで好調であった。ほとんどの金融株がバリュー株に含まれているため、米金利の上昇もバリュー株を押し上げたといえよう。

それが年度末にかけてバリュー株にとって追い風になっていた外部環境が一転したため、グロース株優位に転じたと考えられる。実際に米景気減速懸念や米利上げスピードの鈍化見通しなどから米金利が11月中旬から低下基調になり、為替市場で12月中旬から円高基調になっている。年明け1月こそ米中問題の進展期待からバリュー株が一時的に大きく反発したが、それが落ち着くとバリュー株の上昇はグロース株と比べて鈍化している。やはり円高や米金利の低下がバリュー株の重しになったと思われる。2019年度に入っても、現時点ではバリュー指数とグロース指数の累積リターンの差がマイナス圏(赤色)で推移している(図表1)ことからも分かるように、グロース株優位が続いている。

では、今後はどのようになるであろうか。足元では、円高と米金利低下が加速したが、米中問題の深刻化懸念などから投資家のリスク回避姿勢が高まったことが背景にあるため、米中問題が落ち着くとともに円安や米金利が反動で上昇する可能性がある。ただ、米国では年内の利下げ観測が出てきているため、円高、米金利低下基調自体は続くと思われる。それに加えて米中問題の展開や日米通商交渉なども控えているため、バリュー株には厳しい環境がしばらくは続くと思われる。ゆえに、短期的にバリュー株が反発することはあるかもしれないが、今後もグロース株優位の傾向が続くことが予想される。

また、米金利も10月から11月にかけて10年国債利回りが3%を超えるなど上昇基調にあった。保険株を中心に金融株は、米金利上昇が運用環境の改善につながるため、11月頃まで好調であった。ほとんどの金融株がバリュー株に含まれているため、米金利の上昇もバリュー株を押し上げたといえよう。

それが年度末にかけてバリュー株にとって追い風になっていた外部環境が一転したため、グロース株優位に転じたと考えられる。実際に米景気減速懸念や米利上げスピードの鈍化見通しなどから米金利が11月中旬から低下基調になり、為替市場で12月中旬から円高基調になっている。年明け1月こそ米中問題の進展期待からバリュー株が一時的に大きく反発したが、それが落ち着くとバリュー株の上昇はグロース株と比べて鈍化している。やはり円高や米金利の低下がバリュー株の重しになったと思われる。2019年度に入っても、現時点ではバリュー指数とグロース指数の累積リターンの差がマイナス圏(赤色)で推移している(図表1)ことからも分かるように、グロース株優位が続いている。

では、今後はどのようになるであろうか。足元では、円高と米金利低下が加速したが、米中問題の深刻化懸念などから投資家のリスク回避姿勢が高まったことが背景にあるため、米中問題が落ち着くとともに円安や米金利が反動で上昇する可能性がある。ただ、米国では年内の利下げ観測が出てきているため、円高、米金利低下基調自体は続くと思われる。それに加えて米中問題の展開や日米通商交渉なども控えているため、バリュー株には厳しい環境がしばらくは続くと思われる。ゆえに、短期的にバリュー株が反発することはあるかもしれないが、今後もグロース株優位の傾向が続くことが予想される。

(2019年07月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【バリュー株に厳しい環境が続く可能性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

バリュー株に厳しい環境が続く可能性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!