- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 求められる氷河期世代の救済-経済格差は家族形成格差、高齢期の貧困・孤立問題を生む

求められる氷河期世代の救済-経済格差は家族形成格差、高齢期の貧困・孤立問題を生む

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~今年の「骨太の方針」の焦点は就職氷河期世代

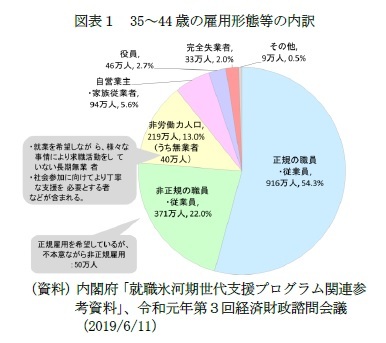

就職氷河期世代では、好景気に就職した世代との世代間の経済格差に加えて、雇用形態等の違いによる世代内の経済格差も存在する。経済格差は結婚や出産などの家族形成格差にもつながる。また、近年、高齢者の貧困や孤立が社会問題化しているが、厳しい経済状況のまま中年期を迎えた氷河期世代は、貧困高齢者予備軍となりつつある。

就職氷河期世代では、好景気に就職した世代との世代間の経済格差に加えて、雇用形態等の違いによる世代内の経済格差も存在する。経済格差は結婚や出産などの家族形成格差にもつながる。また、近年、高齢者の貧困や孤立が社会問題化しているが、厳しい経済状況のまま中年期を迎えた氷河期世代は、貧困高齢者予備軍となりつつある。これまでも厳しい経済状況にある層を救済する必要性について述べてきたが2、本稿では改めて氷河期世代に注目し、支援の必要性を強調したい。

1 内閣府「就職氷河期世代支援プログラム関連参考資料」、令和元年第3回経済財政諮問会議(2019/6/11)

2 久我尚子「求められる20~40代の経済基盤の安定化」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2017/5/17)等

2――世代間と世代内の経済格差~年齢とともに広がる正規・非正規の格差、正規でも賃金カーブ平坦化

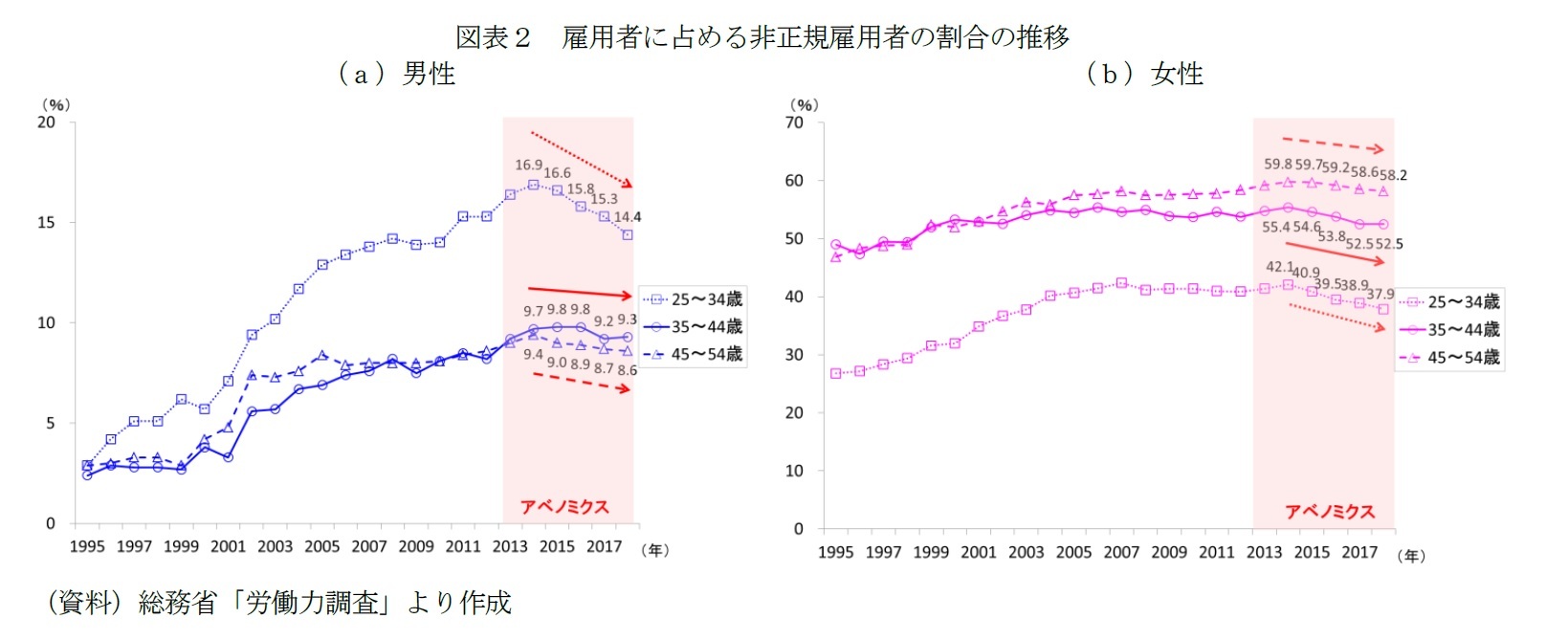

総務省「労働力調査」によると、非正規雇用者の割合は1990年代半ばから上昇している(図表2)。バブル崩壊後に長らく続いた景気低迷に加えて、1990年代後半は「労働者派遣法」の改正で派遣労働者の適用対象業務が拡大され、原則自由化されたためだ。一方、足元ではアベノミクスの効果により、非正規雇用者率は低下傾向にある。企業業績の改善により新卒採用が積極化したために、特に若年層の雇用環境が改善した。文部科学省「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」によると、10月1日時点の大学生の内定率は、2012年では男性63.0%、女性63.3%だが、2018年では男女とも77.0%だ。

その結果、特に25~34歳の非正規雇用者率の低下幅が大きくなっている。2014年から2018年にかけて、男性は25~34歳で▲2.5%pt、35~44歳で▲0.4%pt、45~54歳で▲0.8%pt、女性は25~34歳で▲4.2%pt、35~44歳で▲2.9%pt、45~54歳で▲1.6%pt低下しており、男女とも25~34歳の低下幅が最も大きい。

就職氷河期世代は、アベノミクスの期間ではおおむね35~44歳に相当するが、男性では、僅かな差ではあるものの、35~44歳の非正規雇用者率の低下幅が最も小さい。また、非正規雇用者率の推移を見ると、2015年以降、25~34歳や45~54歳では順調に低下し続けているが、35~44歳で低下したのは2017年と2年遅れであり、2018年にはごく僅かに上昇している(+0.1%pt)。つまり、就職氷河期世代では、前後の年代と比べて、アベノミクスの中でも雇用環境の改善が進んでいない様子がうかがえる。なお、高齢層の状況も見ると、2014年から2018年にかけて非正規雇用者率は、男性の56~64歳では32.9%から29.2%

(▲3.7%)へと低下し、65歳以上では71.4%から72.4%(+1.0%pt)へ若干上昇している。高年齢層では「高年齢者雇用安定法」による再雇用に加えて、パート等の雇用が進み、労働力人口が増加している(後述)。失業率を見ても同様に、中間年齢層では他年代と比べて改善が進んでいない3。つまり、就職氷河期世代では、他世代ほどアベノミクスの恩恵を受けておらず、雇用環境が改善されていない様子がうかがえる。

3 総務省「労働力調査」によると、アベノミクスが始まった2013年と2018年の完全失業率を比べると、全体では▲1.9%pt、男性の25~34歳は▲2.3%pt、35~44歳及び45~54歳は▲1.3%pt、55~64歳は▲1.9%ptである。

新卒一括採用・終身雇用に偏重した日本の労働市場では、就職活動期の労働環境が、その後のキャリアに継続的に影響を与える「世代効果」が存在する4。バブル崩壊後の長らく続いた景気低迷の中では、負の「世代効果」が生じていた。

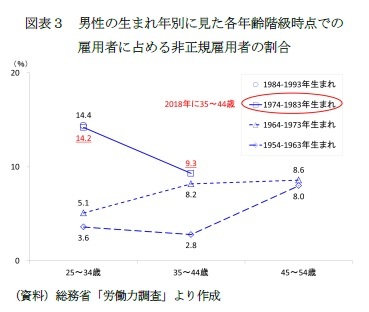

図表3は、男性の生まれ年別に各年齢階級時点での非正規雇用者率を見たものだ。例えば、1974年~1983年生まれ(2018年に35~44歳で就職氷河期世代の中心層)の非正規雇用者率は、25~34歳時点で14.2%、35~44歳時点で9.3%と見る。

図表3は、男性の生まれ年別に各年齢階級時点での非正規雇用者率を見たものだ。例えば、1974年~1983年生まれ(2018年に35~44歳で就職氷河期世代の中心層)の非正規雇用者率は、25~34歳時点で14.2%、35~44歳時点で9.3%と見る。ここで、男性の35~44歳時点に注目すると、生まれ年が若いほど非正規雇用者率は高まっており、負の「世代効果」が確認できる。就職氷河期世代の中心層である1974年~1983年生まれの35~44歳時点の非正規雇用者率は、20歳年上の1954~1963年生まれの2倍を超える。現在、1974年~1983年生まれの男性は、雇用者のおよそ10人に1人は非正規雇用という不安定な立場で働いている。

4 久我尚子「若年層の経済格差と家族形成格差」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2016/7/14)

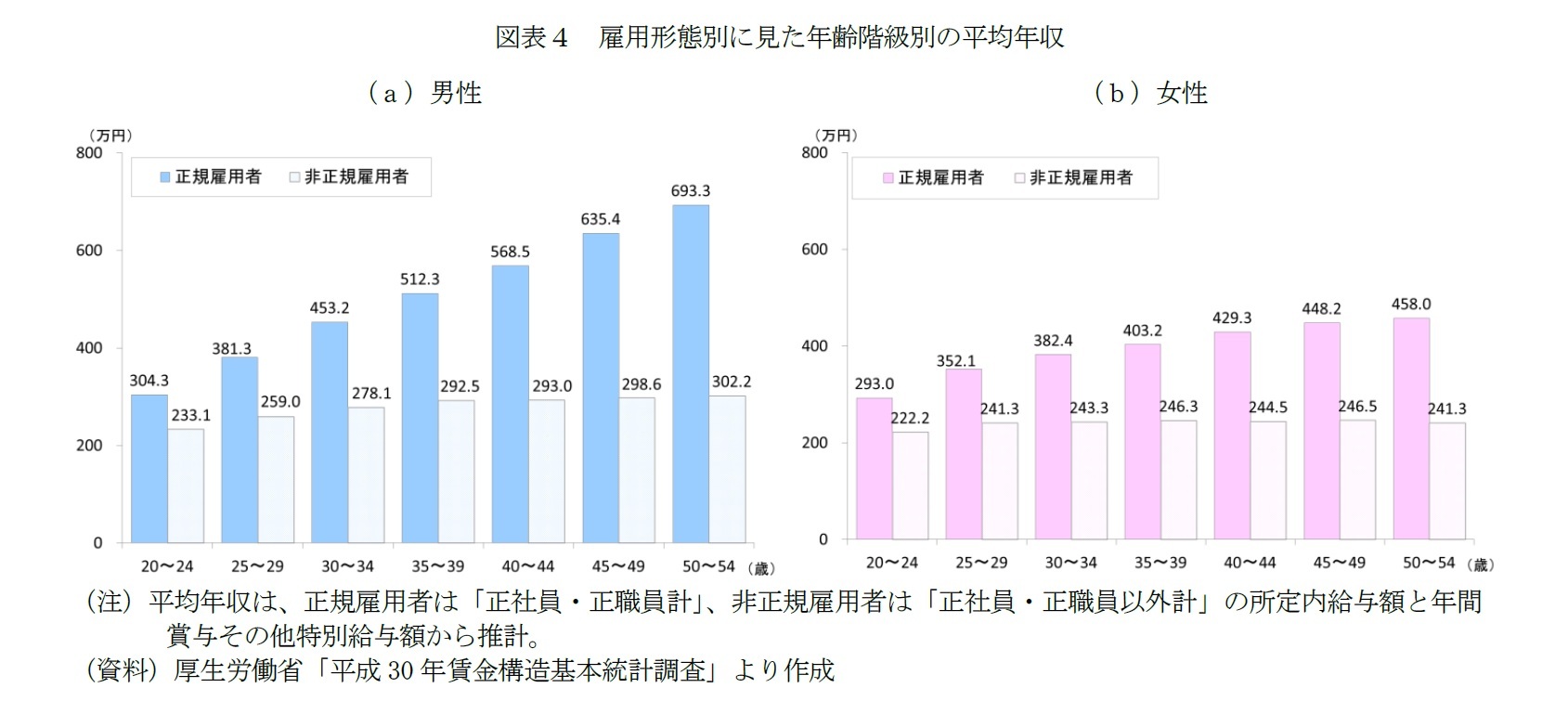

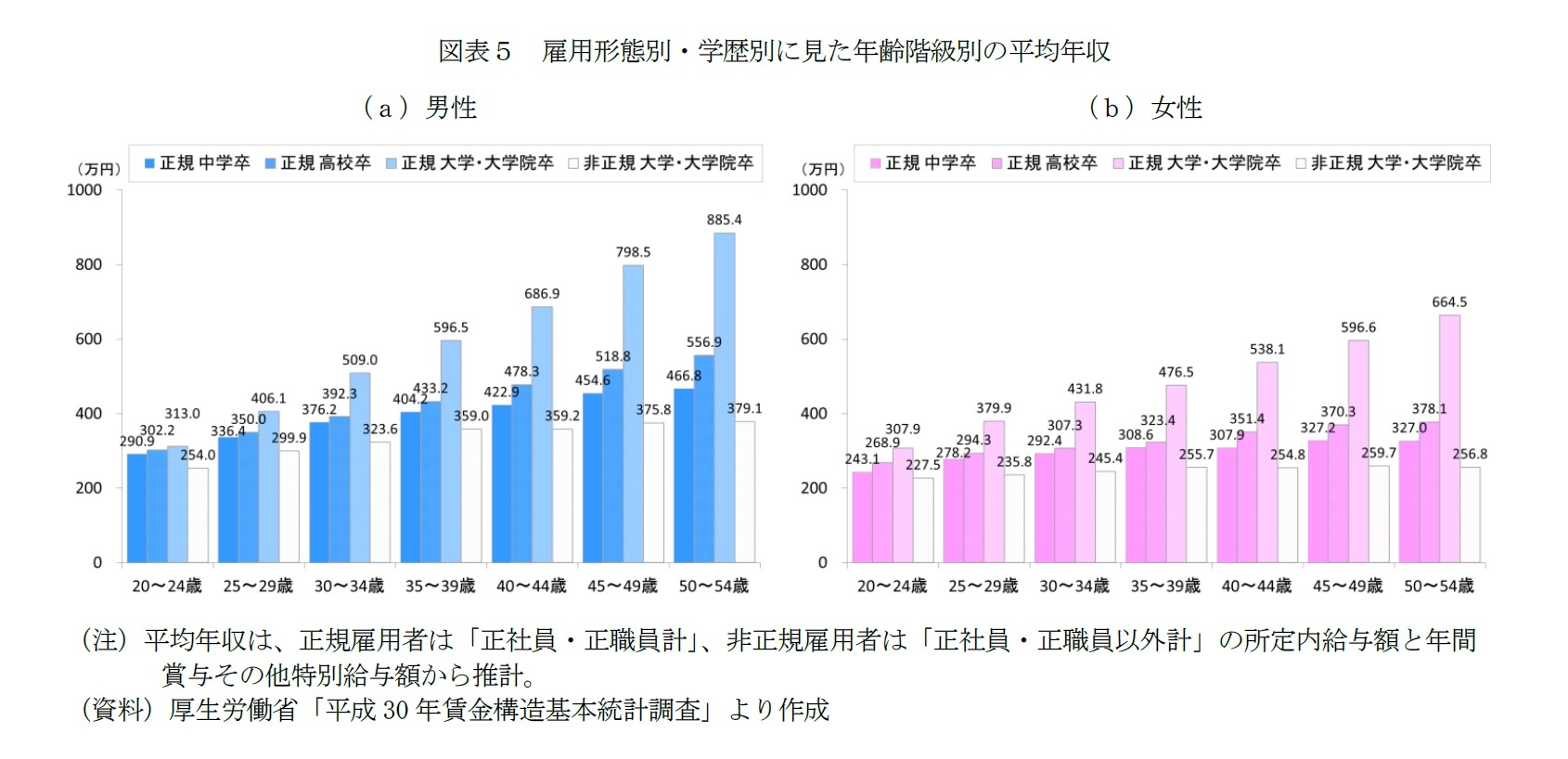

就職氷河期世代は、賃金水準の低い非正規雇用者が他世代と比べて多いために、「世代間の経済格差」が生じている。加えて、同世代においても、正規雇用者か非正規雇用者かの違いによって、「世代内の経済格差」が生まれている。また、高学歴であっても必ずしも経済格差を是正できるわけではない。

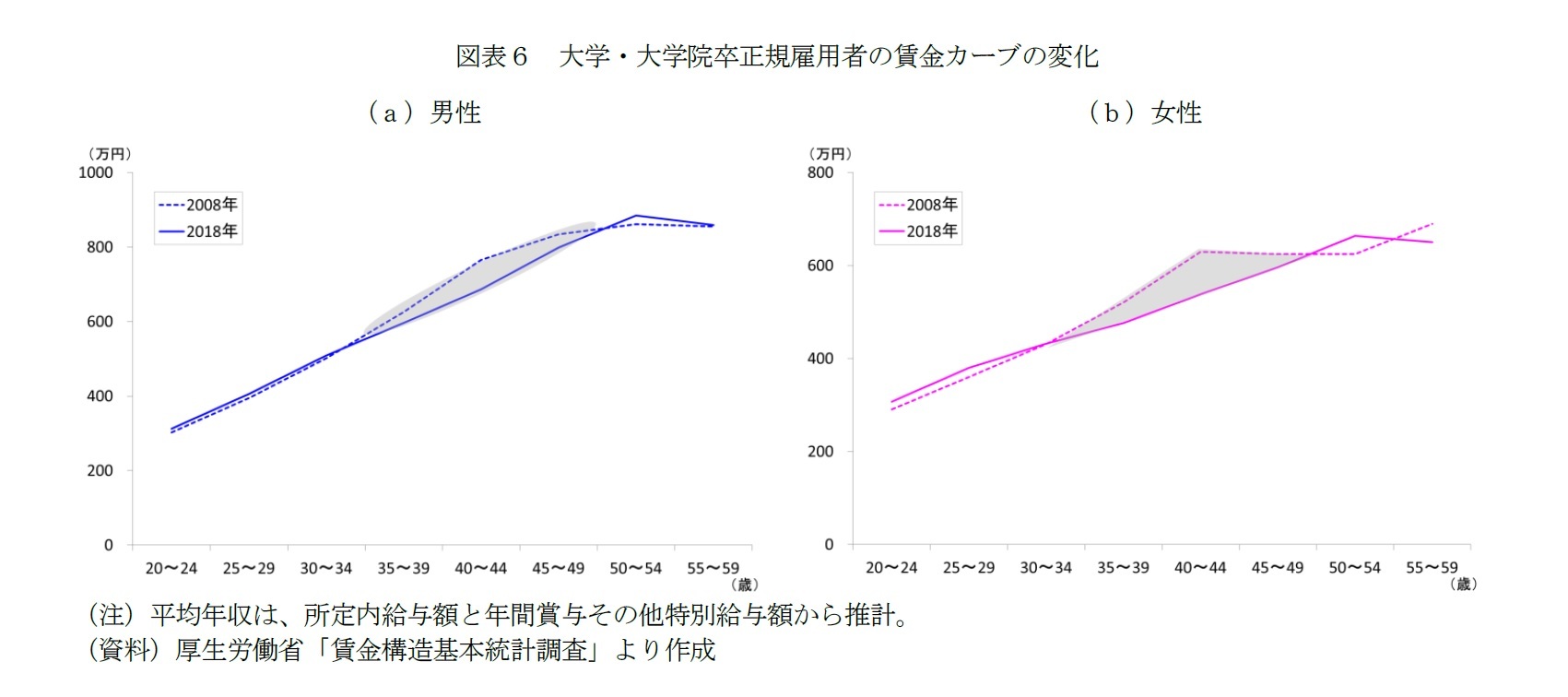

正規雇用の職に就くことができれば、氷河期世代でも安泰なのかというと、必ずしもそうではない。大学・大学院卒の正規雇用者では、10年前と比べて30~40代で賃金が伸びにくくなり、賃金カーブが平坦化している(図表6)。図中に灰色で示した35~49歳で減少した累積所得は、男性は▲730万円、女性は▲820万円である。

賃金カーブが平坦化した背景として、「高年齢者雇用安定法」の改正により雇用期間が延長されたことで中間年齢層の賃金カーブが平坦化しただけで、生涯所得として見れば変わらない、という見方もある。しかし、それは同一世代のみに注目した場合の解釈でしかない。例えば、就職氷河期世代と現在の50歳前後のバブル世代を比べると、既にこれまでの累積所得に差が生じている。また、60歳以降の雇用環境が同様とも限らない。よって、雇用期間が延長されたからといって、世代間の経済格差が是正されるわけではない。

30~40代は結婚や子育ての家族形成期であり、住居や教育費等の出費がかさむ時期だ。この時期に収入が伸びにくくなると、消費抑制だけでなく、家族形成を躊躇することにもつながりかねない。

(2019年07月02日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【求められる氷河期世代の救済-経済格差は家族形成格差、高齢期の貧困・孤立問題を生む】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

求められる氷河期世代の救済-経済格差は家族形成格差、高齢期の貧困・孤立問題を生むのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!