- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 高齢者を狙う振り込め詐欺-受け子についての最高裁判所の判断

高齢者を狙う振り込め詐欺-受け子についての最高裁判所の判断

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

一方、B判決においては暴力団員が依頼者であるという関係の異常性や他人の免許証のコピーや専用の携帯電話を手渡され、5回も偽名で荷物を受け取り、回収役に渡し報酬を得ていたという事実関係が認定されている。特に詐欺の可能性があると思ったと供述している点が重要であり、B判決においては比較的容易に詐欺の故意は認定できたと考えられる。さらにA判決もB判決も他人名を騙って何度も荷物を受け取るという行為をしているため、依頼者と綿密な打ち合わせが当然の前提となり、意思の連絡があったと認定したものと思われる。

この二つの判決は、上告された裁判について、最高裁判例違反などの上告理由(刑事訴訟法第405条)はないが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原審(高裁判決)をそのままにしておくことが著しく正義に反する場合、最高裁判所が判決を下せるとする規定(刑事訴訟法第411条)に基づく判決である。

これら判決は受け子であればどのような状況であってもすべて詐欺の故意を認めるというものではなく、事例に即した判断に過ぎない。しかし、詐欺の故意および共謀の故意が認められないとした高裁(原審)の無罪判決を覆して、高裁の認定した事実のもとで最高裁が受け子の故意・共謀をストレートに認めたところに重要性があり、特殊詐欺発生件数が高水準で推移する現状に司法の用意したひとつの回答になると思われる。

なお、振り込め詐欺の受け子のように、事情を知らない(と主張する)人物が犯罪に加担するものに関わる判決例として覚せい剤等輸入罪の事例がある。これら判決例では覚せい剤等輸入罪に関し、さまざまな間接事実の積み上げによって、国内に持ち込もうとした物品が「身体に有害で違法な薬物」であるとの認識が被告人にあったと推認されることをもって故意を認定している10。

10 大阪刑事実務研究会「覚せい剤輸入罪における故意」判例タイムズ1359号p48以下、同「覚せい剤密輸事件における故意の認定について」判例タイムズ1422号p5以下参照。

3――だまされたふり作戦における受け子の責任(平成29年最高裁決定)

C決定の第一審である福岡地裁判決平成28年9月12日は、承継的共同正犯となるには犯罪の結果に対する因果関係が必要であるとし、だまされて発送されたものではない荷物を受け子が受け取っても、詐欺を成立させる危険性に対して因果関係を及ぼしたとはいえず、詐欺罪の共同正犯の罪責を負うことはないとした。

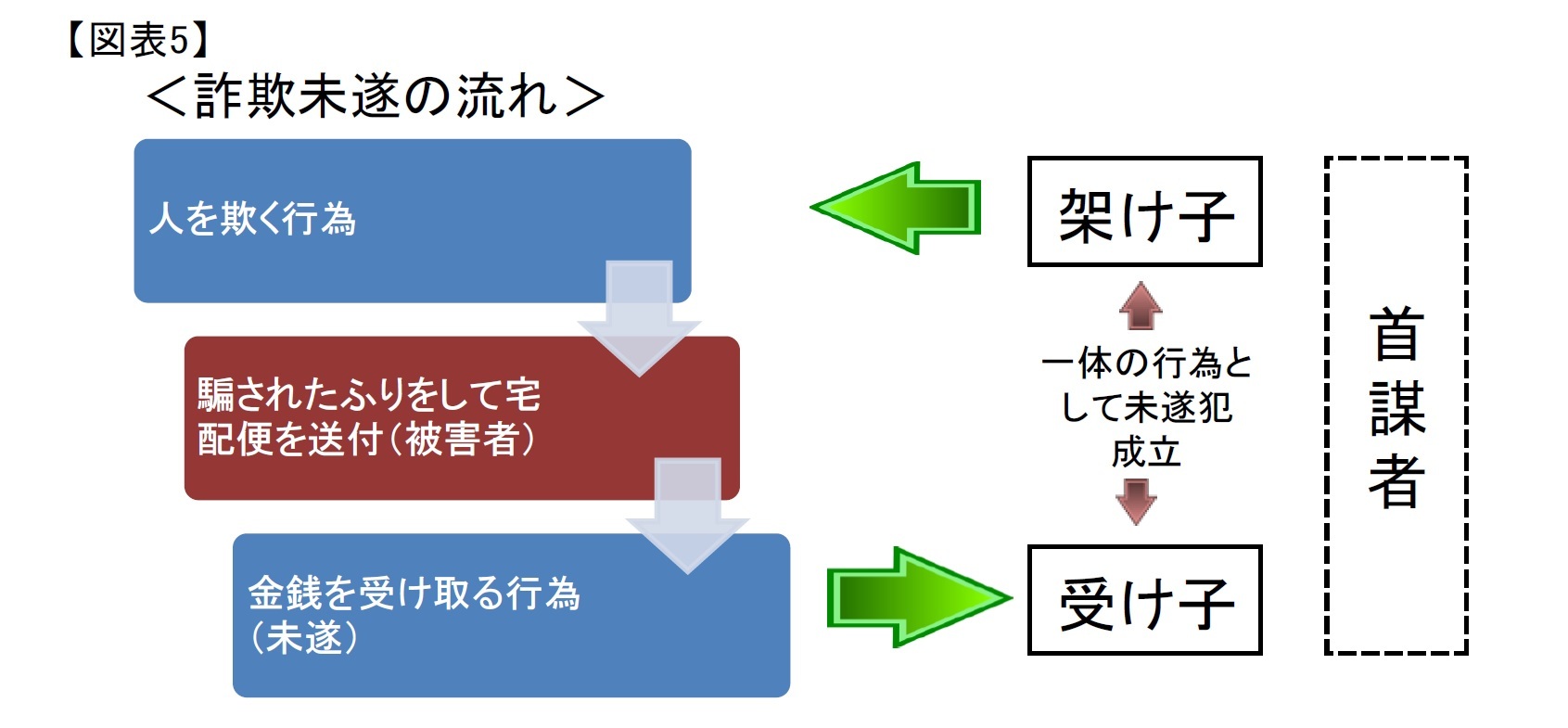

この判決は、だまされたふり作戦で検挙した受け子が無罪になるという警察・検察サイドにとっては受け入れがたい判決であり、検察側から控訴された。控訴審である福岡高裁判決平成29年5月31日は、だます行為と金銭を受け取る行為は一体として損害を発生させるものであり、また、事情を知らない一般人を基準として考えれば外形的には詐欺の成立にいたる危険性があったとして、詐欺未遂罪の共犯として有罪としたため、被告人が上告した。

C決定では、受け子はだまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに共謀の上、だます行為と一体のものとして予定されていた荷物の受取行為を行っている。このような場合はだまされたふり作戦の開始如何にかかわらず、受け子は、だました行為も含めた詐欺未遂事件全体について責任を負うとした。結果、懲役3年執行猶予5年の刑が確定した。

承継的共同正犯に関しては傷害罪の事案で最高裁の判決がある(最高裁第二小法廷平成24年11月6日)。これは被害者に対して暴行が行われている途中から加わった被告に関してのものである。被告の暴行加担前に他の共犯者によって生じさせられていた傷害の結果については、途中から参加した被告の共謀およびそれに基づく行為が影響(因果関係)を及ぼすことはないから、傷害罪の共同正犯の責任を負わないとする。

そうすると既に未遂に終わることが確実となった詐欺未遂事件においては、すでに確定した詐欺未遂という結果に対して、受け子は因果関係を及ぼしていないと考えられる。また、だまされた作戦が開始された以降は、財物を騙し取るという結果はありえないことから、結果の起こり得ない行為(不能犯)として罰することができないとも考えられる。

この点、C決定の第一審のように詐欺未遂について因果関係がないとして無罪判決を出した下級審判決がある。一方で、C決定の原審(第二審)のように不能犯であるかどうかについては触れずに、犯人が一般人であると仮定するとだまされた作戦が開始されたことは知りうることではないから外形的には詐欺の危険があったとして詐欺未遂罪を肯定する判決がある。また、だまされた作戦によっても完全に防止できたかどうかは不確定であった、あるいは、だまされた作戦開始より以前に受け子と犯罪グループの謀議があったといった認定を通じて受け子への詐欺罪適用を肯定する判決等が出されてきた。

C決定では特段の理論構成を示さず、だます行為と一体の行為として詐欺未遂の責任を負うとした(図表5)。

11 判例タイムズ1448号p62参照。

12 前掲注11の評釈参照。

4――考察

ただ、B判決においては被告人が詐欺かもしれないと思っていたことから比較的容易に詐欺の故意が認定できたと考えられるものの、A判決においては被告人が詐欺かもしれないと思ったとの認定はされていないことから、故意の認定が緩やか過ぎるとの疑問も想定されるところである。現に高裁レベルでは無罪判決の出た事例である。

この点、法的安定性の観点から、そもそも正面から受け子の行為について罰する立法的な解決を目指すことはできないのであろうか。騙されたふり作戦の受け子まで処罰対象とするといった判決も下されていることから、たとえば、正当な理由がないのに営利の目的をもってみだりに偽名で荷物を受け取ること自体について刑事罰を以って禁ずるということは考えられないだろうか13。ここで営利目的を入れているのは、このような受け子の犯罪類型では受け取った荷物を回収役に渡すことで金銭が支払われることが通常だからである。

立法を検討するに当たっては、他人に使用させる目的で自己名義の預金口座を開設することは詐欺罪に当たるとされている(最判平成19年7月17日刑集第61巻5号521頁)ことのほか、特殊詐欺防止等の観点から、他人のキャッシュカードを譲り受ける行為や、開設済みの預金通帳を他人に譲渡する行為が犯罪収益移転防止法第28条により刑事罰が科されることになっていることも参考にできよう。

もちろん、このような犯罪類型では刑事罰が詐欺より軽くならざるを得ないのではないかという議論(現状より刑罰が軽くなるのであれば立法する是非が問われよう)や、正常な経済活動を阻害する可能性はないかといった視点もあると思われる。また、DV被害者である妻がやむを得ず偽名で郵便物を受け取るといった行為を違法とならないようにするなど、さまざまなアプローチも含め十分な検討が必要である。

13 占有物離脱横領罪や盗品等関与罪の適用も考えられるが、これでは金銭価値のある財物を受け取るわけではない騙されたふり作戦の受け子を罰することはできない。

5――おわりに

警察や金融機関も特殊詐欺発生防止に精力的に取り組んでおり、たとえば金融機関から多額の引き出しを行う高齢者に一声かけるなどの運動が行われているが、一番は親子間等で密接な関係を築いておくことであろう。

一方で、受け子には未成年者が増加しているとのことである。簡単なアルバイト感覚で手を染めるような人もいるのかもしれない。しかし、本文で見たとおり、裁判所のスタンスは受け子に厳しいものとなっている。軽い気持ちの先に実刑が待っている。世の中に甘い話はないことが十分周知徹底される必要がある。

(2019年06月05日「基礎研レポート」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者を狙う振り込め詐欺-受け子についての最高裁判所の判断】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者を狙う振り込め詐欺-受け子についての最高裁判所の判断のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!