- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 平成経済を振り返る~令和に残された課題~

平成経済を振り返る~令和に残された課題~

櫨(はじ) 浩一

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

平成の初期には、バブル崩壊によって企業の設備投資が大きく落ち込んだことから需要不足が発生し、政府は繰り返し経済対策によって公共事業の増加や減税を伴う大規模な財政政策を発動して景気浮揚を図った。高齢化の進展による社会保障費の膨張もあって財政赤字は膨らみ政府債務残高が累積したため、経済情勢が改善すると財政赤字の縮小が計られたが、歳出削減や増税を行うと景気は悪化してしまい、再び財政赤字による景気刺激策が必要となった。このため、財政収支の改善は進まず、政府債務は累積していった。

バブル崩壊による景気悪化に対して平成4年(92年)から何度も公共事業の追加を中心とした経済対策が策定され、平成6年(94年)からは大規模な所得税・住民税減税が行われた。経済が持ち直したことから平成9年(97年)には消費税率の5%への引き上げなど大規模な増税が行われた。しかし、同時に社会保障負担の引き上げや歳出の削減が行われ、アジア通貨危機の影響も加わって景気が大きく落ち込んだため、平成10年(98年)には再び所得税・住民税の減税が行われて景気浮揚が計られた。政府債務が累増することに対する危機感は広く共有されていたものの、景気と財政健全化のどちらを優先すべきかで政策は揺れ続けた。

バブル崩壊による景気悪化に対して平成4年(92年)から何度も公共事業の追加を中心とした経済対策が策定され、平成6年(94年)からは大規模な所得税・住民税減税が行われた。経済が持ち直したことから平成9年(97年)には消費税率の5%への引き上げなど大規模な増税が行われた。しかし、同時に社会保障負担の引き上げや歳出の削減が行われ、アジア通貨危機の影響も加わって景気が大きく落ち込んだため、平成10年(98年)には再び所得税・住民税の減税が行われて景気浮揚が計られた。政府債務が累増することに対する危機感は広く共有されていたものの、景気と財政健全化のどちらを優先すべきかで政策は揺れ続けた。平成20年(08年)の与野党合意では、消費税率は平成26年(14年)4月に8%、平成27年(15年)10月に10%へと引き上げられる予定だった。しかし8%への引き上げは予定通り行われたものの、10%への引き上げは2度にわたって延期され、令和元年10月から実施される予定となっている。

日本の政府債務残高の名目GDP比は平成初めには60%台で主要国の中でも財政が健全な国の一つだったが、景気への配慮から財政赤字の縮小を進められなかったことから、平成末には200%を超え、欧州債務危機で財政破綻状態となったギリシャをも上回るほどになり、平成の間に財政状況は大きく悪化した。

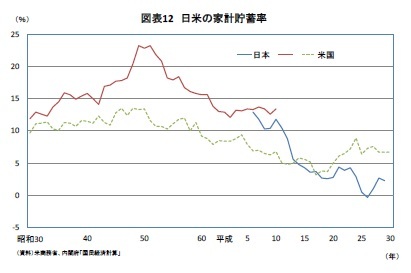

日本では財政赤字の名目GDP比が高く、政府債務残高のGDP比が高水準となっても、長期金利は上昇せず、新規の国債発行に支障が起こってはいない。この理由として、日本の家計貯蓄率が高く、豊富な家計貯蓄によって発行した国債が吸収されるからだという説明がされることがある。昭和には日本の家計貯蓄率は米国よりもかなり高く、主要国の中でも高い水準であった。

日本では財政赤字の名目GDP比が高く、政府債務残高のGDP比が高水準となっても、長期金利は上昇せず、新規の国債発行に支障が起こってはいない。この理由として、日本の家計貯蓄率が高く、豊富な家計貯蓄によって発行した国債が吸収されるからだという説明がされることがある。昭和には日本の家計貯蓄率は米国よりもかなり高く、主要国の中でも高い水準であった。しかし、人口構造の高齢化が進み年金生活に入って貯蓄を取り崩す高齢者が増えていることを反映して、日本の家計貯蓄率は低下傾向を続けている。平成の半ばには米国の貯蓄率を下回るようになり、消費税率引上げ前の駆込みの影響などから平成26年(14年)にはマイナス0.3%にまで低下した。

平成の末期でも日本の経常収支は大幅な黒字だ。家計の資金余剰が大幅に縮小したにも関わらず、経常収支が赤字となって国債発行の原資を海外に依存することにはならなかったのは、企業部門が大幅な資金余剰となったからである。日本経済が低迷しているために企業は設備投資に対して慎重で資金余剰を続けている。設備投資が活発化すれ企業部門の資金余剰は大きく縮小する可能性が高く、財政赤字によって経済を支える必要性も低下するが、同時に財政赤字を吸収するための国内貯蓄も減少してしまう。

日本の財政赤字の原因は、経済の不振だけではなく、高齢化によって必要となっている社会保障費の膨張にもある。日本経済がデフレを脱却したときこそ、財政のバランスをどう回復するのかが大きな問題となる可能性が高い。単純な社会保障費の抑制では人々の老後に対する不安を高めてしまうので、高齢者が健康であれば働いて所得を得ることができるようにすることが令和の課題となるであろう。

平成の間に雇用を取り巻く状況も大きく変わり、終身雇用、年功賃金、企業別組合という3つの特徴を持った日本的雇用慣行は崩れた。昭和の時代に多くの人が思い描いた、「学校を卒業して企業に就職し、年齢とともに昇進を続けて定年まで勤め上げる」という、職業生活のイメージは平成に入って過去のものとなった。

日本的雇用慣行は、日本経済の成長が続くことで起こった労働力不足に対処するという性格もあった。バブル崩壊による売上減少の中で、企業は過剰な人員を抱えることになり、人手の確保よりも過剰人員の削減が急務となった。日本の経済成長率の低下によって国内事業の拡大が緩やかになったことから、新卒者を大量に採用して勤続年数とともに職位や賃金が上昇していくという年功序列・ピラミッド型の組織を維持することができなくなったことも、日本的雇用慣行が崩れて行った大きな原因である。

日本的雇用慣行の下で、日本企業は売上や生産の減少に残業時間の削減や従業員の配置転換などで対応して雇用調整を回避するため、不況となっても失業率があまり上昇しないとされてきた。しかし、バブル景気で平成2年(90年)に2.1%にまで低下していた失業率は、企業の雇用調整や新卒採用の抑制などのため上昇していき、平成10年(98年)には4%を超え、平成14年(02年)には5.4%にも達し、景気に敏感に反応するようになった。その後はリーマンショックの影響で平成21年(09年)には失業率は5.1%に達することがあったものの、経済の改善に人口構造高齢化の影響が加わって平成30年(18年)には失業率は2.4%というバブル期並みの水準にまで低下し、労働需給は構造的にひっ迫するようになった。

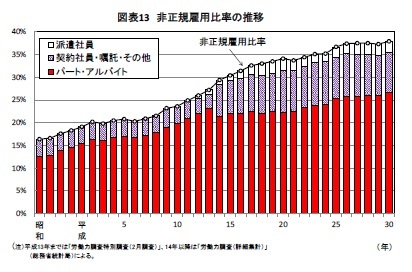

非正規雇用者の増加も平成の間に起こった大きな変化であった。非正規雇用者の増加には、過剰雇用問題に苦しんだ企業が、労働力が必要となっても正社員を増やさずに賃金水準が低く雇用調整の容易な非正規雇用を増やしたという労働需要側の要因に加えて、女性の社会進出が進む中で子育てとの両立を図るためにパートやアルバイトなどの非正規雇用で働く女性が増えたという労働供給側の要因の両方がある。また、高年齢者雇用安定法によって65歳までの就業促進が図られ、60歳定年後の雇用を確保することが、当初は企業の努力義務、平成25年(13年)からは義務とされた。これに対応して、企業は嘱託や契約社員などの形で雇用を続けることが多かったことも非正規雇用が増加した原因である。

非正規雇用者の増加も平成の間に起こった大きな変化であった。非正規雇用者の増加には、過剰雇用問題に苦しんだ企業が、労働力が必要となっても正社員を増やさずに賃金水準が低く雇用調整の容易な非正規雇用を増やしたという労働需要側の要因に加えて、女性の社会進出が進む中で子育てとの両立を図るためにパートやアルバイトなどの非正規雇用で働く女性が増えたという労働供給側の要因の両方がある。また、高年齢者雇用安定法によって65歳までの就業促進が図られ、60歳定年後の雇用を確保することが、当初は企業の努力義務、平成25年(13年)からは義務とされた。これに対応して、企業は嘱託や契約社員などの形で雇用を続けることが多かったことも非正規雇用が増加した原因である。平成20年代半ばになると、第二次世界大戦直後に生まれた団塊の世代が65歳を超えて引退して年金生活に入り始めたこともあって、失業率の低下、有効求人倍率の上昇傾向が続き、平成の末には人手不足問題が日本経済の成長の足かせとされるようになった。こうした労働需給の著しいひっ迫にも関わらず賃金上昇率が高まらなかった原因は、大きな謎として残っている。

格差の問題は日本のみならず、欧米諸国でも大きな政治的点となっている。平成27年(15年)には、フランスの経済学者ピケティの「21世紀の資本」が日本でもベストセラーとなった。欧州や米国における社会の分裂は政治的対立を激しくさせており、民主主義の存立自体を危うくする恐れがある。経済に関しても、消費性向の低い富裕層に所得や資産が偏れば、雇用者を中心に国内消費が低迷して国内需要の不振を引き起こす可能性がある。これは昭和の初めの大恐慌の頃にあった古い問題で、社会保障制度の整備などによって克服されたと考えられていたが、令和には再び社会が向き合うべき問題となる可能性があるだろう。

むすび

平成の前半はバブル崩壊の後遺症であるバランスシート調整の影響で低下は説明できるが、平成の後半になって3つの過剰問題や不良債権問題が解消した後も、日本の経済成長率は元の水準を大きく下回って低迷が続いてきた。国内需要の伸びが勢いを欠いていたため、日本経済は海外経済の影響を受けやすくなり、平成9年(97年)のアジア通貨危機や平成13年(01年)の米国ITバブル崩壊、平成20年(08年)のリーマンショックや平成22年(10年)の欧州政府債務危機などで海外経済が落ち込むと、日本はたびたびゼロ成長やマイナス成長になった。

日本経済が低迷を脱せないことの原因については、物価の下落(デフレ)や、格差の拡大、企業の設備投資意欲の低下などの需要面の原因と、生産性の伸びの低下といった供給面の問題が指摘されているが、何が主因なのかは意見の一致をみていない。日本が人口減少に転換したことは大きなできごとであり、人口減少に端を発する需要の減少が問題とする説は分かりやすいが、人口増加率の変化幅は小さく、経済成長率の低下のごく一部しか説明できない。

日本経済が大きな構造問題を抱えていることは間違いないが、平成は何が問題のカギなのかを巡って議論はまとまらず、政策の試行錯誤が続いたと言えるのではないか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年05月30日「基礎研レポート」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成経済を振り返る~令和に残された課題~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成経済を振り返る~令和に残された課題~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!