- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要

議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1|スティグマを生み出す偏見の解消

日本における認知症の歴史を振り返ると、有吉佐和子による小説『恍惚の人』の影響なしには語れない。小説は1973年に同タイトルで映画化され、認知症となった老父(森繁久彌)のケアについて、長男(田村高廣)の妻(高峰秀子)が苦労する場面を描いている。

今の感覚で見ると、認知症の初期症状を中心に誇張したシーンが多く見られるが、小説と映画の影響は大きく、その後に出た映画やドラマ、小説でも同じような描写が数多く見られる。この結果、多くの人が「認知症=何も分からなくなる人」という印象を持っているかもしれない。

しかし、初期段階で相応の手助けがあれば、在宅生活は十分に可能であり、近年は当事者による書籍も発刊されている。もちろん、認知症の生きにくさを理解しているのは当人自身であり、部外者には理解し得ない部分があるのだが、当事者による書籍の一つとして、JDWG代表の藤田和子氏の書籍を引用しよう。看護師として勤務していた2007年、アルツハイマー病と診断された藤田氏は自著で以下のように綴っている16。

・自分がアルツハイマー病になって気付いたことは、自分の中の考えを外に出すことが難しくなっただけで、考えることはそれまでと同じようにできる、ということでした。私は、アルツハイマー病であってもこれまでと変わらない一人の人として存在しているのに、世間で認識されている「認知症」のレッテルを貼られていくことに悲しさを感じました。

・典型的な認知症のイメージと言うと、誰もわからなくなり、話せなくなった状態である。それは病気の後期のものだ。しかし、あまりにも簡単にそのイメージだけが信じられている。認知症といえば、みんなすぐに後期認知症を連想する。(略)認知症と診断されたから、それまでの自分の長い人生の旅や、診断時から末期まで認知症とともに一日ずつ生きる旅について話そうとする認知症の人は、皆無のようだった。

・きっと末期の認知症のイメージに根差したステレオタイプとスティグマのせいだ。認知症とは末期だけではなく、診断されてから死に至るまでの旅であり、その途中には多くの段階がある。この旅で、私がその「信ぴょう性」を勝ちとるための闘いは、初めはとても孤独なものだった。

中でも重視すべきは「スティグマ(Stigma)」という概念である。イギリスのアルツハイマー協会が策定した“Building dementia-friendly communities”(認知症フレンドリー社会の構築)を見ても、重視されるべき10個の要素の一つに「スティグマへの挑戦と理解の増進」(Challenge stigma and build understanding)という文言が入っている18。これらの点を踏まえると、スティグマは認知症ケアを考える上で重要な用語と言える。

では、スティグマとは一体何だろうか。一般的に「烙印」と訳されるスティグマは元々、ギリシア語で「肉体上の徴(しるし)」を表し、それを付けている人の異常な部分を他の人に告知するために考案されたという。ただ、社会学の研究ではスティグマを固定的な個性と考えず、スティグマを負う側とスティグマを負わせる側の相互作用で生まれると考える。つまり、個人的な属性を持った人達に対し、それ以外の人達が徴(しるし)を付ける関係性に着目する19。

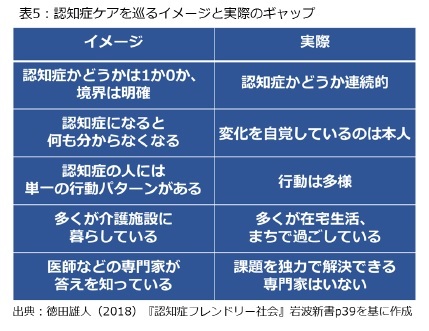

そして、これを認知症の人で当てはめる上では、表5が参考になるだろう。つまり、認知症の人は右側の「実際」のように生活しているのに、社会のイメージは依然として左側の「イメージ」にとどまっており、社会の大多数が認知症の人を「一人の個人」と考えず、左側の「イメージ」のようなカテゴリーに押し込めることで、認知症の人の生きにくさを増幅させ、スティグマを作り出していると言える。現にクリスティーンは「私たちは認知症の困難だけでなく、偏見にも立ち向かっていかねばならず、古典的な二重苦に陥ってしまう」と綴っている20。

そして、これを認知症の人で当てはめる上では、表5が参考になるだろう。つまり、認知症の人は右側の「実際」のように生活しているのに、社会のイメージは依然として左側の「イメージ」にとどまっており、社会の大多数が認知症の人を「一人の個人」と考えず、左側の「イメージ」のようなカテゴリーに押し込めることで、認知症の人の生きにくさを増幅させ、スティグマを作り出していると言える。現にクリスティーンは「私たちは認知症の困難だけでなく、偏見にも立ち向かっていかねばならず、古典的な二重苦に陥ってしまう」と綴っている20。しかも、認知症の予防や治療に有効な手段が見られない現在、人口の高齢化が進む中で認知症は避けられない事象である。それにもかかわらず、認知症関連施策に関する基本法が予防に力点を置けば、認知症の人のスティグマを増幅しかねない。

むしろ、認知症ケアは当事者や高齢者だけでなく、「いずれ直面するかもしれない国民全体」の問題と受け止めつつ、その人の人権が尊重されるような関連施策を進めて行くことが必要である。実際、JDWGが2018年11月に公表した「認知症とともに生きる希望宣言」21では「一足先に認知症になった私たちからすべての人へ」という副見出しを付けており、基本法制定に必要な考え方と言える。

以上のように考えると、当事者のスティグマや生きにくさを生み出している社会の偏見を払拭し、国民の多くが「自分事」と捉える契機になるのであれば、基本法の意味は一層、大きくなると言える。そのためにも基本理念の中心は「人」に置くことが重要であり、スティグマに繋がる認知症の人の生きにくさに関する一文を基本法に盛り込むことも一案と言えるだろう。

16 藤田和子(2017)『認知症になってもだいじょうぶ!』徳間書店p134。

17 Christine Bryden(2005)“Dancing with Dementia”〔馬籠久美子・桧垣陽子訳(2012)『私は私になっていく 改訂新版』クリエイツかもがわpp46-47〕。

18 Alzheimer’s Society(2013)“Building dementia-friendly communities”を参照。

19 スティグマの説明については、Erving Goffman(1963)“Stigma”〔石黒毅訳(2009)『スティグマの社会学 改訂版』せりか書房〕を参照。

20 Christine Bryden(2016)“Nothing about us, without us!”[馬籠久美子訳(2017)『認知症とともに生きる私』大月書店p157]。

21 2018年11月1日、JDWGウエブサイト「認知症とともに生きる希望宣言」を参照。

http://www.jdwg.org/wp-content/uploads/2018/11/release_1101.pdf

もう1つ重要と考えるのがコミュニティによる取り組みを支援する視点である。認知症の状態には個別性が大きく、認知症の人を取り巻く環境(例:住まい、医療機関・介護事業所、市民団体、民間企業など)も地域ごとに異なる。こうした中で、中央一律による支援では限界があり、自治体や市民団体、民間企業などが連携しつつ、地域や個人の特性に応じた取り組みをコミュニティレベルで積み上げていくことが重要である。

例えば、神戸市は認知症の人が起こした事故の補償などを市民全体で負担する取り組みを2019年度から本格化させる予定であり、認知症の人や家族が隣人などと触れ合える「認知症カフェ」も全国的に拡大している。

こうしたコミュニティレベルの取り組みが基本法を契機に進めば、当事者が身近な生活の場で認知症ケアや自治体レベルの政策決定に参画しやすくなるだけでなく、先に触れた偏見の払拭にも繋がる可能性がある。例えば、自治体の責務の条文で市民活動への支援に言及したり、基本的施策の部分で「認知症ケアにおける市民活動の重要性」に触れたりするのも一案かもしれない。

「議会は社会をよりよく改革しなければならない。(注:論戦を通じて)国民の知らないことを、国民に教えなければならない」「(注:議会が果たすべき)教育機能は国民に真の理念を提示すること」――。19世紀イギリスの保守的思想家、ウォルター・バジョットは国民の代表で構成する議会の機能の一つとして、こうした点を指摘している22。

これを認知症に関する基本法に当てはめると、スティグマを生み出す国民の誤解や偏見を払拭し、「国民の知らない」実際の生活を知らしめる上で、基本法は重要な役割を担える可能性がある。さらに、本人中心という「真の理念」を提示すれば、認知症の人のスティグマの解消やコミュニティ活動の支援に向けて、基本法が果たせる役割は大きいと言える。

もちろん、基本法ができたからと言って、認知症ケアの現場を含めて社会が大幅に変わるわけではない。しかし、基本理念を定める基本法だからこそ、認知症の人を中心に据えた内容にするだけでなく、当事者の意見を反映させる丁寧な制定プロセスが必要なのではないだろうか、

22 Walter Bagehot(1867)“The English Constitution”〔小松春雄訳(2011)『イギリス憲政論』中公クラシックスp165、p210〕。

(2019年03月26日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!