- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要

議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

認知症に関する基本法は必要か、その際に重視すべき点は何か――。筆者は今月2日、議員立法による議論が進みつつある「認知症施策推進基本法」の論点などを話し合う公開イベントについて、講演者及びモデレーターとして関わった。

イベントでは、元厚生労働省老健局長の宮島俊彦氏が独自の法案を説明したほか、元朝日新聞編集委員で国際医療福祉大学教授の大熊由紀子氏、元日本経済新聞編集委員で福祉ジャーナリストの浅川澄一氏、認知症当事者の方が登壇し、それぞれの立場で意見を述べた1。

本レポートは認知症基本法を巡る議論を解説するとともに、その論点を考察する。具体的には、公明党を中心に検討が進んでいる議員立法の骨子案を詳しく見た上で、認知症関連施策を各省横断的に進める際、憲法と個別法の間を繋ぐ「親法」に相当する基本法の必要性を論じる。

一方、宮島氏は人権や尊厳を重視する独自案を示しているほか、当事者団体も同じスタンスに立った提案を行っている。このため、これらの提案と骨子案を比較することで、認知症の「施策」ではなく、「人」に立脚する必要性のほか、人権に関する規定や当事者の意見反映が重要な点を指摘する。その上で、認知症の人基本法に期待される役割に関する私見として、「認知症を巡るスティグマの解消」「コミュニティレベルの積み上げ支援」という2つの視点を示す。

1 イベント開催に際しては、ボランティアスタッフ、宮島氏を含めて登壇した方々、事務局の中澤まゆみ氏(医療・福祉ライター)、野田真知子氏(編集者)、指定発言者などにご協力を頂いた。この場を借りて感謝したい。

1|新オレンジプランの内容

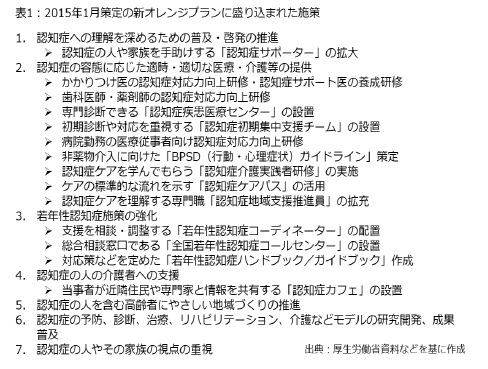

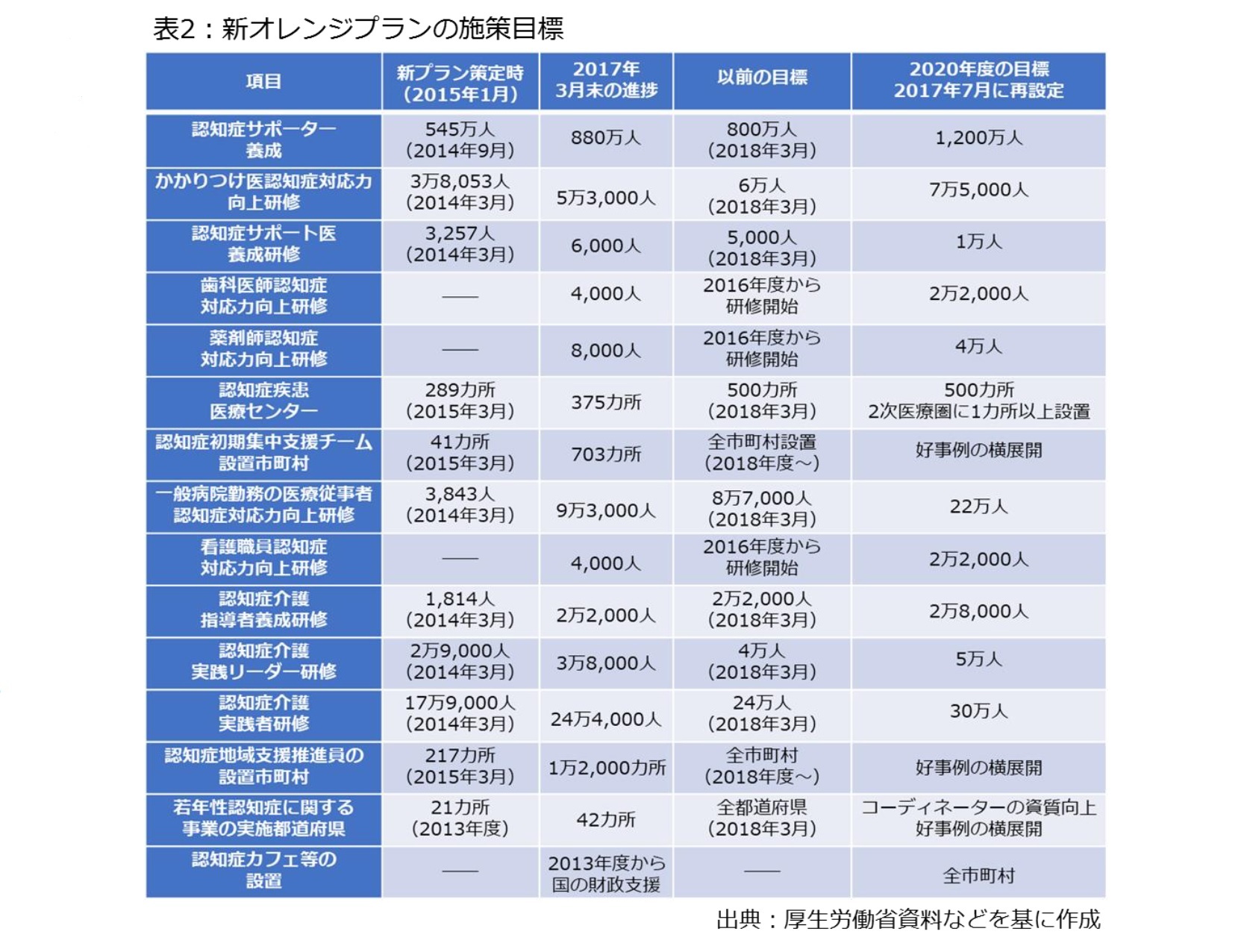

まず、認知症関連施策の動向を簡単に振り返る。現在の認知症関連施策に繋がる流れは2012年9月の「認知症施策推進5カ年計画」(通称「オレンジプラン」)に始まる。ここでは(1)標準的な認知症ケアパスの作成・普及、(2)早期診断・早期対応、(3)地域での生活を支える医療サービスの構築――などを列挙した。中でも、医師などの専門家チームが初期段階から対応することで、認知症の人の生活を支える「認知症初期集中支援チーム」の設置などが盛り込まれた。

こうした施策を加速化する観点に立ち、認知症に関する基本法を定める動きが国会で始まっている。具体的には、公明党が2018年9月、「認知症施策推進基本法」の要綱を公表、山口那津男代表は「国会に出すからには幅広い合意をつくり出し、自民党をはじめ理解を頂ける政党に働き掛けることを検討したい」との意向を示している2。ただ、衆議院、参議院のホームページを見る限り、議員立法による法律は提出されていない。さらに、今年は統一地方選と参院選が実施される関係で、通常国会の審議日程が窮屈なため、会期内に法案が提出されるかどうか微妙な情勢だが、公明党の骨子案を軸に政党間協議が進む可能性がある。

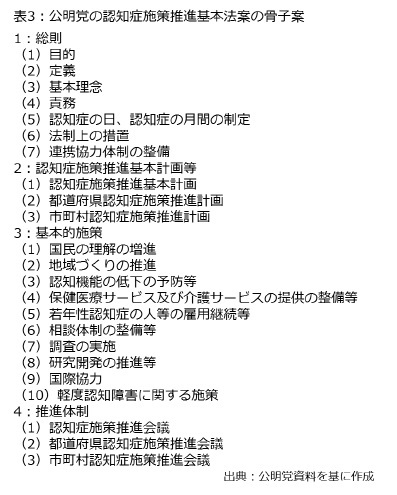

そこで2018年9月20日現在の「認知症施策推進基本法案骨子案」を見ると、表3の通りに(1)目的、基本理念、(2)認知症の日(9月21日)、月間(9月)の制定、(3)国、自治体、国民など関係者の責務、(4)国、自治体による基本計画策定、(5)基本的な施策、(6)国、自治体の推進体制――といった内容を定めるとしている。

そこで2018年9月20日現在の「認知症施策推進基本法案骨子案」を見ると、表3の通りに(1)目的、基本理念、(2)認知症の日(9月21日)、月間(9月)の制定、(3)国、自治体、国民など関係者の責務、(4)国、自治体による基本計画策定、(5)基本的な施策、(6)国、自治体の推進体制――といった内容を定めるとしている。具体的には、急速な高齢化の進展で認知症の人が増えているとして、認知症の人が尊厳を保持しつつ暮らすことのできる社会の実現を図ることを目的として規定。さらに、認知症の人が尊厳を保持しつつ地域社会を構成する一員として尊重される社会の構築などを基本理念として言及(詳細は後述)し、基本理念に沿った認知症施策を総合的に策定、実施する責務を国に課す。さらに、同じ趣旨で自治体の努力義務も盛り込んでおり、事業者に対しても、国・自治体の認知症施策に協力するとともに、事業活動の実施に際して、認知症の人に対して、「必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない」と規定。国民の責務として「認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の予防に必要な注意を払うよう努める」「認知症の人の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない」としている。

施策の推進に関しては、国が「認知症施策推進基本計画」を策定するとしたほか、政府内に「認知症施策推進会議」を設置すると規定。都道府県、市町村に対しても、同様の計画策定と会議体の設置に関する努力義務も盛り込んでいる。

このほか、国民の理解増進など計10項目の基本的施策を列挙。「国際アルツハイマー病協会」(ADI)と世界保健機関(WHO)が共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」に指定していることに由来し、この日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」とすることも定めている。

2 公明党ウエブサイト2018年9月30日「『認知症』法案で骨子案」。

https://www.komei.or.jp/komeinews/12033/

さらに、国会の動きとは別に、政府内でも認知症関連施策の「大綱」を作成する動きが始まっており、基本法制定も視野に入っている。具体的には、2013年9月に発足していた「認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」を改組する形で、官房長官をトップとする「認知症施策推進関係閣僚会議」が2018年12月に発足。さらに首相補佐官を座長とし、関係各省庁の局長らを構成員とする「幹事会」が関係閣僚会議の下に設置されたほか、専門的な観点から助言する有識者会議も発足しており、2019年5~6月に「大綱」を策定するとしている。

厚生労働省も今年3月、同省幹部と民間企業の役員などで構成する「『認知症バリアフリー』に関する懇談会」を設置。認知症になっても住み慣れた地域で普通に暮らしていけるように障壁を排除する「認知症バリアフリー」社会の実現に向けて議論し、内容を大綱に反映するとしている3。

以上のように認知症関連施策が強化されつつあるが、こうした中で基本法は必要なのだろうか。以下、他の基本法と比較しつつ、その必要性を検証する。

3 『シルバー新報』2019年3月15日、『介護のニュースサイト Joint』2019年3月11日配信記事「根本厚労相『認知症バリアフリー。この言葉を日本中に広げたい』」を参照。

https://kaigonews.joint-kaigo.com/article-10/pg389.html

1|「親法」としての基本法の役割

まず、基本法は一般的に、どんな役割を期待されているのだろうか。参議院法制局のウエブサイト4によると、基本法とは「国政に重要なウェイトを占める分野について国の制度、政策、対策に関する基本方針・原則・準則・大綱を明示」することを目的とし、「憲法と個別法との間をつなぐ『親法』として優越的な地位を持ち、当該分野の施策の方向付けを行い、他の法律や行政を指導・誘導する役割を果たしている」としている。つまり、基本法の制定を通じて、基本理念を明らかにすることで、憲法と個別法の間を繋ぐことが期待されている。

確かに近年は議員立法で数多くの基本法が制定され、些か乱立気味の印象もある。しかし、障害者5関連施策の「親法」に相当する障害者基本法は1993年、身体障害者対策基本法を改正する形で制定された後、2011年に大きく改正されただけで現在に至っており、理念を定める法律として重視されているのは事実である。

4 参議院法制局ウエブサイト「法制執務コラム 基本法」。

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column023.htm

5 近年、「害」の字が不快な念を与える可能性があるとして、平仮名を充てる動きがあるが、本レポートは固有名詞を除き、法令上の表記に従う。

一方で、先の参議院法制局ウエブサイトは「基本法で定める内容は抽象的」と指摘しており、その多くが訓示規定・プログラム規定にとどまる。中でも、議員立法による基本法については、こうした傾向が強く見られ、その一例として、1995年施行の高齢社会対策基本法を見てみる。

高齢社会対策基本法は前文で、高齢化社会に適応した社会システムの構築に向けて、「国及び地方公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である」と強調。その上で、基本理念として「国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会」などの3点を挙げ、基本理念に沿った施策の推進を国と自治体の責務として規定しているほか、国民に対しても、高齢化の進展に伴う経済社会の変化の理解などを努力義務として定めている。

さらに、重視されるべき基本的施策として「就業・所得」「健康・福祉」などを列挙しつつ、政府に対する責務として、「高齢社会対策に関する基本的・総合的な大綱の策定」「関係機関が施策推進などを話し合う高齢社会対策会議の設置」「高齢社会対策に関する年次報告の国会提出義務」などを挙げている。

ここで高齢社会対策基本法と、認知症施策推進基本法に関する公明党の骨子案を比較すると、(1)対象となる施策分野の基本理念を定めている、(2)国に対して施策実施の義務を課しつつ、そのためのプログラム(高齢社会対策基本法は「大綱」、認知症施策推進基本法案は「計画」)を国が策定すると定めている、(3)施策推進のための会議体を政府内に置く規定がある、(4)国民の責務が努力義務にとどまっている――といった点が共通している。そして、こうしたパターンは高齢社会対策基本法だけでなく多くの基本法に共通しており、公明党の認知症施策推進基本法案が他の基本法を踏襲する形で立案されている点を指摘できる。

では、認知症に関して、基本法は必要なのだろうか。人口的にボリュームが大きい「団塊世代」が75歳以上となる2025年に向けて、認知症ケアが大きな課題になる可能性が高い点を踏まえると、基本法の制定を通じて認知症関連施策の基本理念を明示する意味合いは大きい。さらに、認知症関連施策は医療・介護だけでなく、住まいや地域社会、交通、金融、ビジネスなど広範にまたがるため、議員立法で分野横断的な基本理念を定める点も重要と思われる。

このほか、「親法」である基本法が成立すれば、施策の弾みになる可能性がある。例えば、議員立法による基本法で施策が動いたケースとして、がん対策基本法を挙げることができる。同法は2006年に議員立法で制定された後、国による「がん対策推進基本計画」の策定・更新、患者の登録制度の創設、質の高い専門医療を提供する「がん診療連携拠点病院」の設置といった動きに繋がっており、認知症関係施策についても同様の展開が期待される。

ただ、基本法が他の法律よりも優先する「親法」として、当該分野の基本理念を定める役割を持っている以上、単に「基本法を作れば良い」というわけではなく、しっかりとした基本理念が重要になるほか、基本理念を広く浸透させる上で、制定プロセスも重要になる。

これらの点については、公明党の骨子案に対し、幾つかの対案や提案が示されており、3月2日のイベントで主要な論点となった。以下、元厚生労働省老健局長の宮島俊彦氏の独自案に加えて、認知症当事者を中心に構成する「日本認知症本人ワーキンググループ」(以下、JDWG)の提案を基に、考察を試みる。

(2019年03月26日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!