- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 平成における消費者の変容(2)-高まる女性の消費力とその課題~「おひとりさま」「ママでもキレイ」「パワーカップル」消費の登場と就業継続の壁

平成における消費者の変容(2)-高まる女性の消費力とその課題~「おひとりさま」「ママでもキレイ」「パワーカップル」消費の登場と就業継続の壁

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

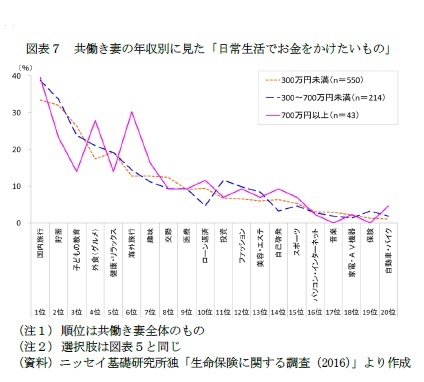

5――「パワーカップル」と高額消費

共働きの女性が増える中で、妻が夫並みに稼ぐ「パワーカップル」もじわりと存在感を増している5。仮にパワーカップルを夫婦ともに年収700万円以上とすると、2013年では21万世帯であったが2017年には26万世帯(増加率+23.8%)へと増加している(総務省「労働力調査」)。また、その約半数は子どものいる世帯だ。かつては高年収の男性の妻ほど就業率が低かったが(ダグラス・有沢の法則)、年収によらず全体的に女性の就業率が上昇していることで、年収700万円以上の男性の妻の就業率も上昇している(2013年57.2%→2017年63.0%)。

5 久我尚子「パワーカップル世帯の動向(1)~(4)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2017/8~11)

6――女性消費のさらなる活性化に向けた課題

1|女性のM字カーブと就業希望~就業希望があるのに働くことができていない女性は300万人

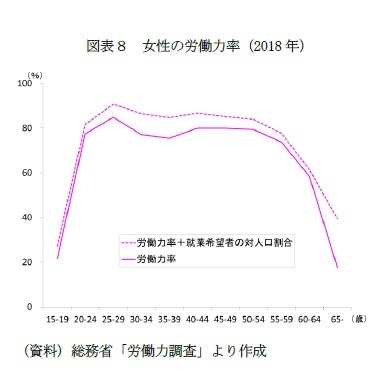

1|女性のM字カーブと就業希望~就業希望があるのに働くことができていない女性は300万人以上、見てきたように、働く女性が増えれば消費が活性化し、消費が底上げされる可能性がある。しかし、女性の就労環境には未だ課題は多い。

実はM字カーブは、就業希望のある女性を合わせると、おおむね解消する(図表8)。現在、就業希望があるにも関わらず働くことができていない女性は人手不足の中で約300万人存在する。働いていない主な理由は「出産・育児のため」(32.1%)、「適当な仕事がありそうにない」(26.6%)ということだ。つまり、出産・育児で一旦離職せざるを得ない、また、離職してしまうと出産前のキャリアを活かせるような、あるいは家庭と両立できるような適当な仕事がないということだろう。

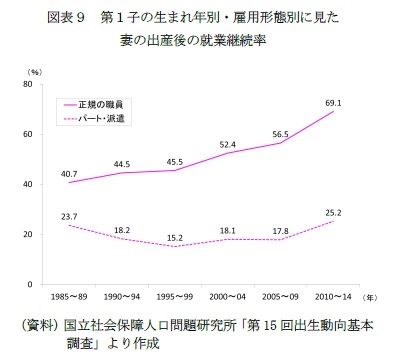

出産後の就業継続状況は雇用形態で大きく異なる。国立社会保障人口問題研究所「出生動向調査」によると、第1子出産後の就業継続率は正規の職員では順調に上昇しており、直近では約7割となっている(図表9)。一方、パート・派遣では1980年代から2割前後で推移しており、現在でも約25%だ。依然として4分の3が出産で退職する。

背景には育休取得率の違いがある。直近では正規の職員の育休取得率は就業継続者のうち85.5%(退職者も分母に含めると59.0%)、パート・派遣では41.8%(10.6%)だ。

背景には育休取得率の違いがある。直近では正規の職員の育休取得率は就業継続者のうち85.5%(退職者も分母に含めると59.0%)、パート・派遣では41.8%(10.6%)だ。この差は、非正規雇用者の育休取得要件が厳しいことがあるだろう。非正規雇用者が育休を取得する際は「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」に加えて、これまでは「子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること」といった要件を満たす必要があった。しかし、安定した企業でない限り、この要件を満たすことは難しい。2017年1月の改正で「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと」へと緩和され、今後、育休取得率が改善される可能性はあるが、人手不足の中では小規模の事業所ほど取得希望を言い出しにくい状況もあるだろう。

さらに、そもそも非正規雇用者(有期契約労働者)が育休を取得できることへの認知度が高くない状況もある。十年前のデータであり現在は改善されているのだろうが、厚生労働省「平成 21 年度有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」によると、有期契約労働者も育児休業を取れることを知らない割合は53.8%である。

3|正規雇用者の障壁~職場の制度環境は整っていても家庭環境が整っていない?

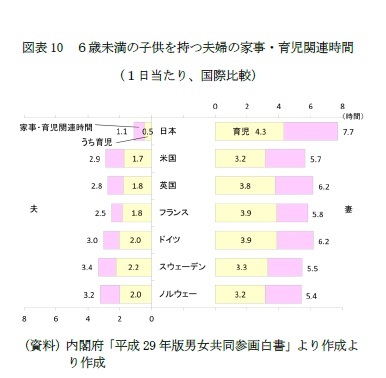

3|正規雇用者の障壁~職場の制度環境は整っていても家庭環境が整っていない?正規雇用者の第1子出産後の就業継続率は約7割だが、裏を返すと、職場の制度環境が整っているはずの正規雇用者でも3割が退職している。この理由の1つには、職場環境は整っていても、家庭の環境は必ずしも整っているわけではないことがあげられる。6歳未満児を持つ夫婦の家事・育児関連時間を見ると、特に日本では妻への偏りが大きい(図表10)。世間を見渡しても、夫婦ともに正社員でフルタイムで働いたとしても、家事・育児は主に妻が担っている家庭も少なくないのではないだろうか。

さらに、保育園待機児童問題やマミートラックの問題もあるだろう。マミートラックとは育休や時間短縮勤務制度などを利用し、いざフルタイムに復帰すると、これまでのキャリアコースではなく、昇進や昇格とは縁遠いコースに固定されてしまうことだ。特に、高学歴でハイキャリアコースを歩んできた女性ではモチベーションの低下につながりやすく、退職にもつながり得る。いずれも「女性の活躍推進」政策等が進むことで、今後改善される可能性はあるが、過渡期の現在では退職に至る女性も少なくない。

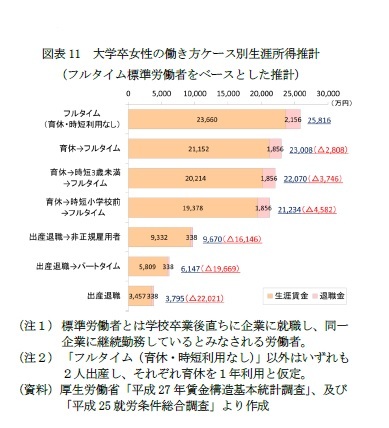

出産・育児で一旦離職すると生涯所得には多大な影響がある。大学卒女性の生涯所得を推計すると6、育休や時短を一度も利用せずに60歳までフルタイムで働き続けた場合、約2.6億円、2人出産し、それぞれ育休や時短を利用すると2.1~2.3億円となる(図表11)。

一方で、出産退職し、子育てが落ち着いた後にパートタイムで復帰すると約6千万円となり、育休や時短を利用して就業継続したケースと比べて1.5~1.7億円も少なくなる。男性並みに稼ぐパワーカップル妻では、さらに大きな差となる。

一方で、出産退職し、子育てが落ち着いた後にパートタイムで復帰すると約6千万円となり、育休や時短を利用して就業継続したケースと比べて1.5~1.7億円も少なくなる。男性並みに稼ぐパワーカップル妻では、さらに大きな差となる。生涯所得の差は女性自身にとっても配偶者にとっても大きな問題であるとともに、日本の消費市場にも多大な影響を与え得る。女性が希望通り働くことができ、消費意欲が旺盛な女性が手にする所得が大幅に増えれば、当然ながら消費市場は拡大する。

6 久我尚子「大学卒女性の働き方別生涯所得の推計」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2016/11/16)

7――おわりに~女性の就労環境の整備が進めば平成の次の時代でも女性消費は拡大の余地あり

平成は女性の就労環境の整備が進んだ時代だ。未だ課題はあるが、男女平等や育休・時短など女性自身にまつわる状況の改善が進んだ。次の時代は配偶者を含め周囲の状況を改善していく時代だろう。現在も進められているが、男性の育休促進や長時間労働の是正などは効果的だ。既に、現在の30代以下の「男子も家庭科必修世代」ではイクメンやイクボスといった言葉はもう古いとも聞く。夫婦ともに育児をすることは当たり前であり、ひけらかすことではないためだそうだ。「女性の活躍」はまだ道半ばだが、若い世代の意識は変わり、着実に状況は進んでいる。

次稿では「若者」に注目して、「平成における消費者の変容」を捉えていく。

(2019年03月12日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成における消費者の変容(2)-高まる女性の消費力とその課題~「おひとりさま」「ママでもキレイ」「パワーカップル」消費の登場と就業継続の壁】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成における消費者の変容(2)-高まる女性の消費力とその課題~「おひとりさま」「ママでもキレイ」「パワーカップル」消費の登場と就業継続の壁のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!