- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- デジタル・プラットフォーマーの規制論~成長か規制か

デジタル・プラットフォーマーの規制論~成長か規制か

総合政策研究部 専務理事 エグゼクティブ・フェロー・経済研究部 兼任 矢嶋 康次

中村 洋介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

その代表格、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と呼ばれる米国勢は、革新的な技術やサービスを生み出し、研究開発やマーケティングへの積極的な投資を通じて、多くの利用者を獲得し、圧倒的な存在となるに至った。一方で、Facebookによる個人情報流出事件等を契機に、巨大デジタル・プラットフォーマーに対する警戒感や不信感が世界的に高まり、規制論が熱を帯びているのが現状だ。そこで本稿では、我が国で進む規制に関する動向や、主要な論点について整理していきたい。

2――何が問題になっているのか

1|デジタル・プラットフォーマーとは何か

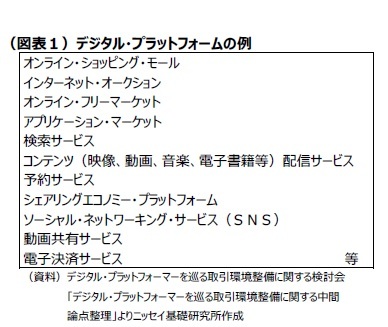

1|デジタル・プラットフォーマーとは何かそもそもデジタル・プラットフォーマーとは何を指すのであろうか。一口にデジタル・プラットフォーマーといっても、多種多様なものが存在する。多くの人が思い浮かべるオンライン・ショッピング・モール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、検索サービス、動画配信サービスの他にも、シェアリングエコノミーやフリーマーケットのプラットフォームもある(図表1)。GAFAに限らず、楽天やヤフー等の日本企業が提供するサービスも当然含まれる。新しいサービスが次々と産まれており、その明確な定義や限定列挙は難しいところもある。

BtoB(事業者と事業者)、BtoC(事業者と消費者)、CtoC(消費者と消費者)といったように、参加者、マッチングされる対象も様々だ。収益モデルも、ユーザー課金(例:利用者から月額固定の料金を徴収)、広告収入(例:SNSの利用者は無料、広告主から広告料を徴収)、仲介手数料(例:フリーマーケットで売買が成立したら売手から手数料を徴収)、またはその組み合わせ等がある。Googleの検索サービスが無料で使えるのに彼らの売上が伸びるのは、知りたい事柄を検索した際に表示される広告(検索連動型広告)等によって広告収入が入るからだ。

デジタル・プラットフォーマーの特徴として、独占化や寡占化が進みやすい点が挙げられる。直接ネットワーク効果(SNSの利用者が多くなるほど、多くの人とコミュニケーションがとれるようになり、その便益が増す。)、間接ネットワーク効果(オンライン・ショッピング・モールを使う消費者や会員が増えるほど、出店する事業者の収益機会が増す。)によるものだ。また、規模の経済が働きやすい特性も指摘されている。

巨大デジタル・プラットフォーマーは、独自の経済圏(エコシステム)を形成する。祖業に隣接する領域で新たなサービスを次々と産み出していく。Amazonの場合、インターネット通販(EC)だけでなく、有料のAmazonプライム会員向けに動画や音楽の視聴サービスを提供する他、スマートスピーカー(Amazon Echo)、無人コンビニ(Amazon Go)等、利用者との接点を次々と増やし、囲い込みを進めている。日本勢も同様で、楽天はポイントプログラム(楽天ポイント)を展開し、クレジットカードや証券、保険等の金融事業等に加えて、モバイル通信にも進出する。ヤフーもアスクル(オフィス通販)や一休(宿泊予約サイト)等を傘下に収め、足もとでは決済事業(PayPay)で大々的なキャンペーンを打つなど、経済圏作りを加速させている。経済圏の中で、多くの利用者のデータを集める中で、サービスの質を高め、興味や関心に合う最適な広告を表示し、収益を最大化しようと試みている。

こうしたネットワーク効果や、利用者の囲い込み、データの集中等を通じて、利用者の便益が増していく一方で、スイッチング(サービスの切り替え)コストが高まり、独占化や寡占化が進んでいく。

こうして圧倒的な存在となったデジタル・プラットフォーマーに対し、懸念の声が広がっている。

1つは個人情報に対する懸念だ。上述の通り、デジタル・プラットフォーマーにはありとあらゆるデータが集まる。SNSであれば、登録したユーザー情報だけでなく、投稿したコメントや写真の内容から、氏名、年齢、本人や家族の顔写真、交友関係、趣味や信条、職業等の情報が取得できる。明確な記載のある投稿がなくても、その内容を組み合わせることで住所や年収等も推定出来よう。

Facebookの情報流出事件も記憶に新しい。2018年春、Facebookの利用者約8,700万人分の個人情報が、英国のコンサルティング会社、ケンブリッジ・アナリティカに不正に流用されたことが発表された。同社CEOのマーク・ザッカーバーグ氏が米議会の公聴会で追及を受けたことも大きな話題となった。そして、2018年秋には、ハッカーからサイバー攻撃を受け約2,900万人の個人情報が流出したことも明らかになった。多くの個人情報が集まる巨大デジタル・プラットフォーマーは、悪意あるサイバー攻撃等の格好のターゲットになるということを、改めて世界中が認識した。

また、自分に関する情報がどのように使われているのか良く分からず不安だという声もある。転職について考えている時、何気なくスマホでインターネットを見ていたら、転職エージェントの広告ばかり出てきて何だか気持ちが悪い、ということもあるだろう。彼(彼女)が見たのは、過去のウェブサイトの閲覧履歴等から、興味・関心を持つであろうと推察される広告を配信する「行動ターゲティング広告」だ。広告主は、広告の費用対効果を最大化したい。若い女性向けの化粧品の広告ならば、シニア層の男性に流してもあまり意味がない。閲覧履歴等から若い女性だと推察される利用者に広告を表示した方が効果は高い。インターネットやスマホの普及を背景に、インターネット広告の需要が伸びている中、広告主にとって行動ターゲティング広告は非常に魅力的である。具体的な情報の登録や投稿が行われるFacebookや、具体的に興味・関心を持つモノが検索ボックスに入力されるGoogleならば、なおさら高い精度でターゲティングが出来る。インターネット広告に関する技術(アドテクノロジー)は大きく進歩してきた。データとテクノロジーを駆使した広告ビジネスが高度化され、ターゲティングの精度が上がっていく中で、利用者が監視されているような気持ち悪さが生じている。

そして、プラットフォームに依存せざるを得ない弱い立場の参加者が、その運営者(プラットフォーマー)から不公正な取引を強いられる懸念もある。

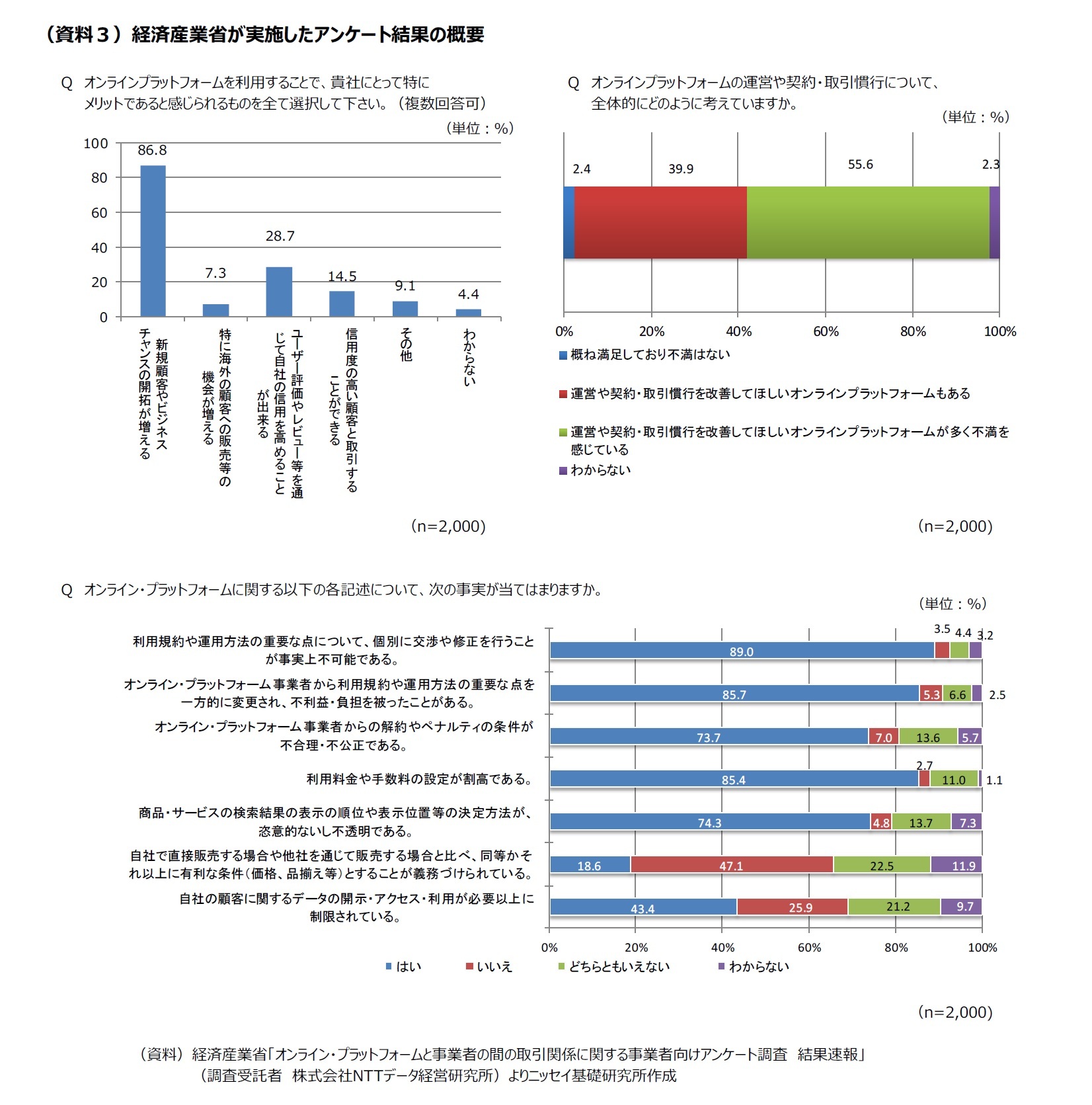

経済産業省が2018年10月に実施した、プラットフォームを利用する事業者向けアンケートでは、新規顧客の獲得等でそのメリットを評価する一方で、契約や取引慣行に不満があるいう回答も多く見られた(図表3)。また、プラットフォーマーとの間の秘密保持契約等を理由に、詳細な情報提供を断るケースも見られ、十分にその問題点を把握できない場面もあったとされている。また、公正取引委員会が2018年1月から11月にかけて実施した、消費者向けeコマースの取引実態に関する調査の報告書においても、利用料や決済条件、出店審査基準、顧客情報の利用条件等に関して、オンラインモール出店者の不満があったと言及されている。優越的地位にあるオンラインモール運営者(プラットフォーマー)が利用料や決済方法を不当に変更する場合等は、独占禁止法上問題となる可能性があるとされている。

プラットフォームを利用する中小企業等の事業者だけでなく、利用者である消費者も「不公正な扱い」を強いられることが懸念されている。サービス利用と引き換えにデータ提供が強要されたり、提供したデータの使われ方次第ではプライバシーの侵害や信用上の不利を被ることが起こり得る。

(2019年02月27日「基礎研レポート」)

中村 洋介

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【デジタル・プラットフォーマーの規制論~成長か規制か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

デジタル・プラットフォーマーの規制論~成長か規制かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!