- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- GW10連休は景気にプラスか?マイナスか?

2019年01月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

●GW10連休は景気にプラスか?マイナスか?

(今年のGWは10連休に)

新天皇が即位する2019年5月1日、即位礼正殿の儀が行われる2019年10月22日を休日とする法律が成立した。これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、4月30日と5月2日も休日となり、今年のGWは10連休となることが決定した。

10連休によって、病院、銀行、役所などの長期閉鎖による市民生活の機能不全、日給や時間給で働く非正規労働者の収入減などの弊害が指摘される一方、旅行、宿泊、外食産業を中心に景気の押し上げ効果も期待されている。しかし、休日が増えることは必ずしも景気にプラス効果をもたらすとは限らない。たとえば、製造業では工場の稼動日数が減ることで生産量が抑制される可能性があるだろう。

本レポートでは、祝日の増減と経済データの関係を統計的にみることにより、10連休が景気に及ぼす影響を検証する。

新天皇が即位する2019年5月1日、即位礼正殿の儀が行われる2019年10月22日を休日とする法律が成立した。これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、4月30日と5月2日も休日となり、今年のGWは10連休となることが決定した。

10連休によって、病院、銀行、役所などの長期閉鎖による市民生活の機能不全、日給や時間給で働く非正規労働者の収入減などの弊害が指摘される一方、旅行、宿泊、外食産業を中心に景気の押し上げ効果も期待されている。しかし、休日が増えることは必ずしも景気にプラス効果をもたらすとは限らない。たとえば、製造業では工場の稼動日数が減ることで生産量が抑制される可能性があるだろう。

本レポートでは、祝日の増減と経済データの関係を統計的にみることにより、10連休が景気に及ぼす影響を検証する。

(季節調整モデルから祝日要因を抽出する)

経済データの変動要因は、(1)趨勢循環変動、(2)季節変動、(3)不規則変動、に分けて考えることが一般的である。

経済データの原系列Ytとし、趨勢循環変動をTCt、季節変動をSt、不規則変動をItとすると、

変動成分の結合の仕方が乗法型の場合、

Yt=TCt×St×It

で表される1。

このうち、季節変動について詳しくみると、天候や気温などの自然条件による変動、社会的制度・慣習(ゴールデンウィーク、クリスマス、盆暮れ、企業の決算期など)による変動のほか、曜日、祝日、うるう年要因を考える必要がある。たとえば、月に土日(平日)、祝日が何日あるかによって、企業の月間売上高や生産量は変動する可能性が高く、その影響の大きさは業種によっても違いがあるだろう。また、うるう年の2月は他の年よりも日数が多いため、その分売上が増える業種が多いことが想定される。

一般的に、景気の基調判断に用いられる季節調整値は、原系列から季節変動要因を除去したものであり、TCt×Itとなる。季節性によって売上高や生産量が多くなる月の季節指数(St)は1を上回り、季節調整値が原系列よりも小さくなる。季節調整値を用いれば、季節性を除いた同一条件で異なる月との比較が可能となる。

経済産業省の「鉱工業指数」、「第3次産業活動指数」、「全産業活動指数」2の季節調整済指数は、季節変動要因を季節、曜日、祝日、うるう年要因に分解しており、

季節調整済指数=原指数÷総合季節指数(季節・曜日・祝日・うるう年指数)となる。

ただし、総合季節指数のうち、季節要因は全ての指数で調整されているが、曜日、祝日、うるう年要因については、業種によって調整されているものと調整されていないものがある。

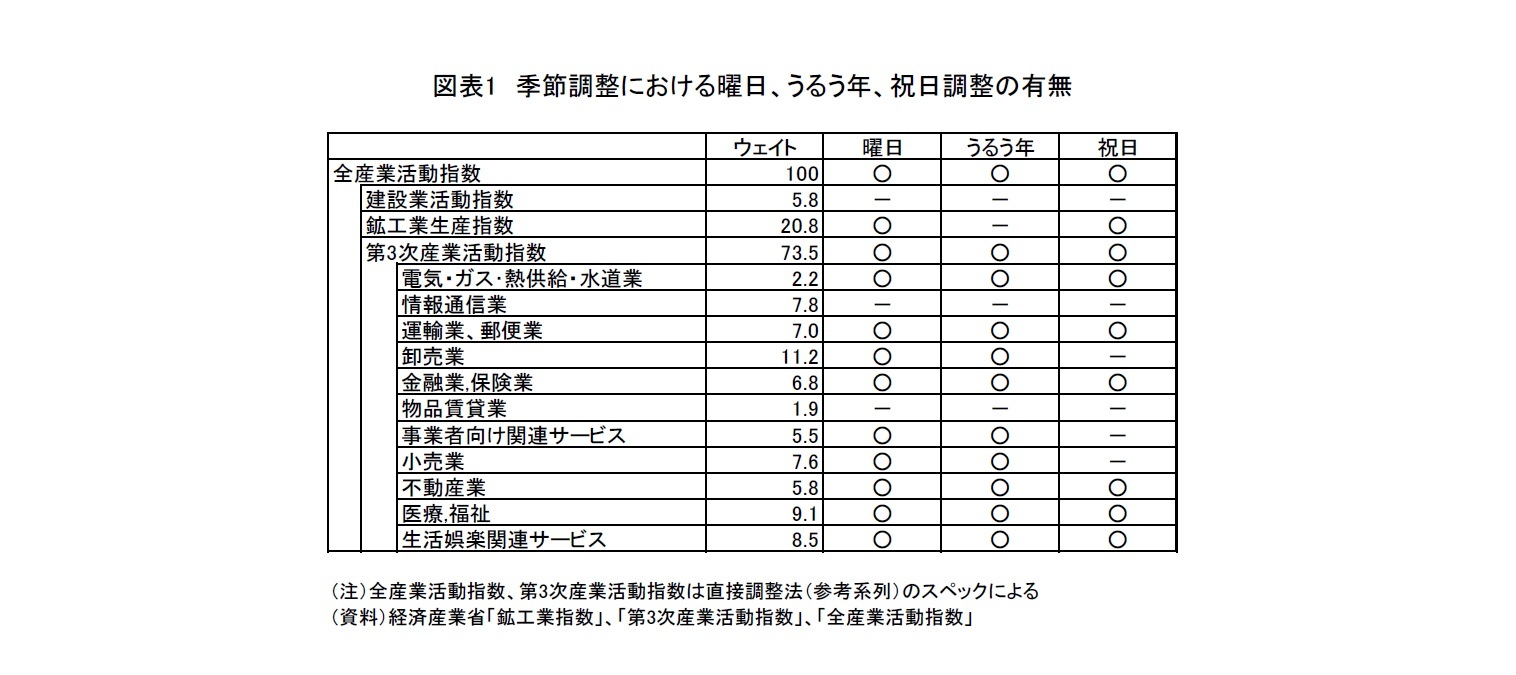

経済産業省が公表している業種毎の季節調整スペックによれば、鉱工業生産指数は曜日、祝日調整が行われているが、うるう年調整は行われてない3。第3次産業活動指数(直接調整法)4は、曜日、祝日、うるう年調整がいずれも行われているが、その内訳をみると、情報通信業、物品賃貸業は曜日、うるう年、祝日調整がいずれも行われておらず、卸売業、事業者向け関連サービス、小売業は祝日調整が行われていない。建設業活動指数は曜日、うるう年、祝日調整がいずれも行われていない(図表1)。

経済データの変動要因は、(1)趨勢循環変動、(2)季節変動、(3)不規則変動、に分けて考えることが一般的である。

経済データの原系列Ytとし、趨勢循環変動をTCt、季節変動をSt、不規則変動をItとすると、

変動成分の結合の仕方が乗法型の場合、

Yt=TCt×St×It

で表される1。

このうち、季節変動について詳しくみると、天候や気温などの自然条件による変動、社会的制度・慣習(ゴールデンウィーク、クリスマス、盆暮れ、企業の決算期など)による変動のほか、曜日、祝日、うるう年要因を考える必要がある。たとえば、月に土日(平日)、祝日が何日あるかによって、企業の月間売上高や生産量は変動する可能性が高く、その影響の大きさは業種によっても違いがあるだろう。また、うるう年の2月は他の年よりも日数が多いため、その分売上が増える業種が多いことが想定される。

一般的に、景気の基調判断に用いられる季節調整値は、原系列から季節変動要因を除去したものであり、TCt×Itとなる。季節性によって売上高や生産量が多くなる月の季節指数(St)は1を上回り、季節調整値が原系列よりも小さくなる。季節調整値を用いれば、季節性を除いた同一条件で異なる月との比較が可能となる。

経済産業省の「鉱工業指数」、「第3次産業活動指数」、「全産業活動指数」2の季節調整済指数は、季節変動要因を季節、曜日、祝日、うるう年要因に分解しており、

季節調整済指数=原指数÷総合季節指数(季節・曜日・祝日・うるう年指数)となる。

ただし、総合季節指数のうち、季節要因は全ての指数で調整されているが、曜日、祝日、うるう年要因については、業種によって調整されているものと調整されていないものがある。

経済産業省が公表している業種毎の季節調整スペックによれば、鉱工業生産指数は曜日、祝日調整が行われているが、うるう年調整は行われてない3。第3次産業活動指数(直接調整法)4は、曜日、祝日、うるう年調整がいずれも行われているが、その内訳をみると、情報通信業、物品賃貸業は曜日、うるう年、祝日調整がいずれも行われておらず、卸売業、事業者向け関連サービス、小売業は祝日調整が行われていない。建設業活動指数は曜日、うるう年、祝日調整がいずれも行われていない(図表1)。

経済産業省は業種毎の季節調整のスペック、総合季節指数を公表しているが、総合季節指数の内訳(曜日、祝日、うるう年指数)は公表されていない。そこで、業種毎のスペックを用いて、総合季節指数の内訳を求めた上で、祝日の変動が経済活動の水準にどのような影響があるのかを検証した。

具体的な手順は以下のとおりである。

季節指数計算の対象年月(8年間)について、各年におけるそれぞれの月の平日(月曜日から金曜日)が祝日になる日数(A)を数え、次に1月から12 月それぞれにおける8年間の祝日の平均値(B)を求めた後、各年におけるそれぞれの月の祝日日数(A)から平均値(B)を差し引いた値を祝日変数とする。この値をX-12-ARIMA に与えることにより、祝日パラメーターを算出する。対象年月は、鉱工業生産などで実際に季節調整を行う際に用いられている2010年から2017年までの8年間である。

祝日指数=(1+祝日パラメーター)となる。祝日パラメーターは祝日数が平均よりも1日増えた場合の生産量の増減率を表す。祝日数が多くなると生産量が増える業種では祝日パラメーターがプラスとなる。

1 加法型の場合、Yt=TCt+St+Itとなる。

2 現時点では、鉱工業指数は2015年基準、第3次産業活動指数、全産業活動指数は2010年基準となっている。

3 2010年基準までは鉱工業生産指数でもうるう年調整が行われていた。

4 第3次産業活動指数(総合)の季節調整済指数は、大分類11業種の季節調整済指数を加重平均して第3次産業総合を作成する「間接調整法」がメインの公表系列となっており、第3次産業総合の原指数に季節調整を施す「直接調整法」は参考系列である。

具体的な手順は以下のとおりである。

季節指数計算の対象年月(8年間)について、各年におけるそれぞれの月の平日(月曜日から金曜日)が祝日になる日数(A)を数え、次に1月から12 月それぞれにおける8年間の祝日の平均値(B)を求めた後、各年におけるそれぞれの月の祝日日数(A)から平均値(B)を差し引いた値を祝日変数とする。この値をX-12-ARIMA に与えることにより、祝日パラメーターを算出する。対象年月は、鉱工業生産などで実際に季節調整を行う際に用いられている2010年から2017年までの8年間である。

祝日指数=(1+祝日パラメーター)となる。祝日パラメーターは祝日数が平均よりも1日増えた場合の生産量の増減率を表す。祝日数が多くなると生産量が増える業種では祝日パラメーターがプラスとなる。

1 加法型の場合、Yt=TCt+St+Itとなる。

2 現時点では、鉱工業指数は2015年基準、第3次産業活動指数、全産業活動指数は2010年基準となっている。

3 2010年基準までは鉱工業生産指数でもうるう年調整が行われていた。

4 第3次産業活動指数(総合)の季節調整済指数は、大分類11業種の季節調整済指数を加重平均して第3次産業総合を作成する「間接調整法」がメインの公表系列となっており、第3次産業総合の原指数に季節調整を施す「直接調整法」は参考系列である。

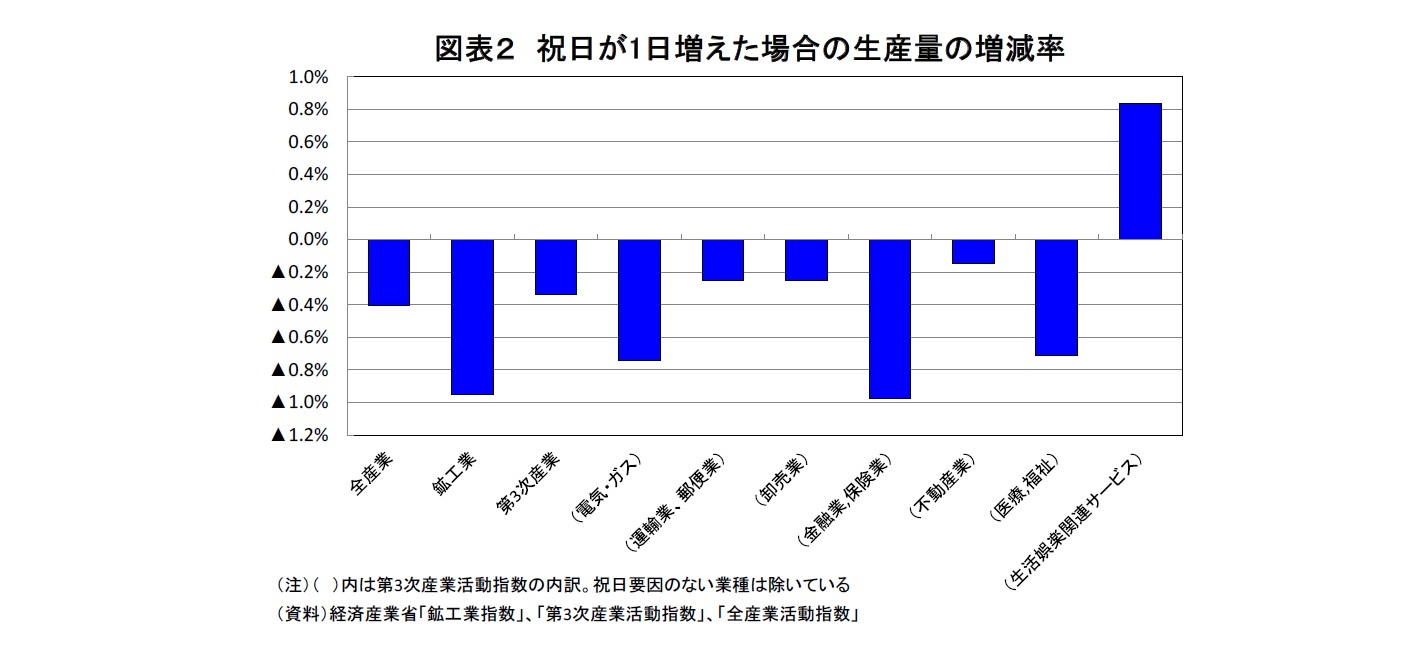

また、鉱工業生産のマイナス幅(▲0.95%)は、第3次産業活動指数のマイナス幅(▲0.34%)を大きく上回っている。祝日の増加による工場の稼働日数の減少が生産量の減少に直結しやすいことが影響していると考えられる。

第3次産業活動指数の内訳では、金融・保険業(▲0.98%)、医療・福祉(▲0.71%)のマイナス幅が大きい。医療・福祉のマイナス幅の大きさは、土日・祝日が休診となる病院が多く、10連休の悪影響が懸念されていることを裏付ける数字とみることもできるだろう。

祝日が多いほど生産量が増える業種は非常に少ない。全産業活動指数に含まれる13業種(鉱工業、建設業、第3次産業活動の11業種)のうち、祝日が多くなると生産量が増えるのは「生活関連娯楽サービス」の1業種のみである。同業種には、祝日数の増加や連休の恩恵を受けやすいとされる旅行、宿泊、外食などが含まれる。祝日が1日増えた場合の生産量の増加幅は+0.83%と比較的大きいが、全産業に占めるウェイトは8.5%にすぎないため、経済全体に及ぼす影響は限定的である。経済活動全般をカバーする全産業活動指数でみれば、祝日が1日増えると生産量は▲0.41%減少するという関係が確認された。

第3次産業活動指数の内訳では、金融・保険業(▲0.98%)、医療・福祉(▲0.71%)のマイナス幅が大きい。医療・福祉のマイナス幅の大きさは、土日・祝日が休診となる病院が多く、10連休の悪影響が懸念されていることを裏付ける数字とみることもできるだろう。

祝日が多いほど生産量が増える業種は非常に少ない。全産業活動指数に含まれる13業種(鉱工業、建設業、第3次産業活動の11業種)のうち、祝日が多くなると生産量が増えるのは「生活関連娯楽サービス」の1業種のみである。同業種には、祝日数の増加や連休の恩恵を受けやすいとされる旅行、宿泊、外食などが含まれる。祝日が1日増えた場合の生産量の増加幅は+0.83%と比較的大きいが、全産業に占めるウェイトは8.5%にすぎないため、経済全体に及ぼす影響は限定的である。経済活動全般をカバーする全産業活動指数でみれば、祝日が1日増えると生産量は▲0.41%減少するという関係が確認された。

(GW10連休による景気の押し下げ幅)

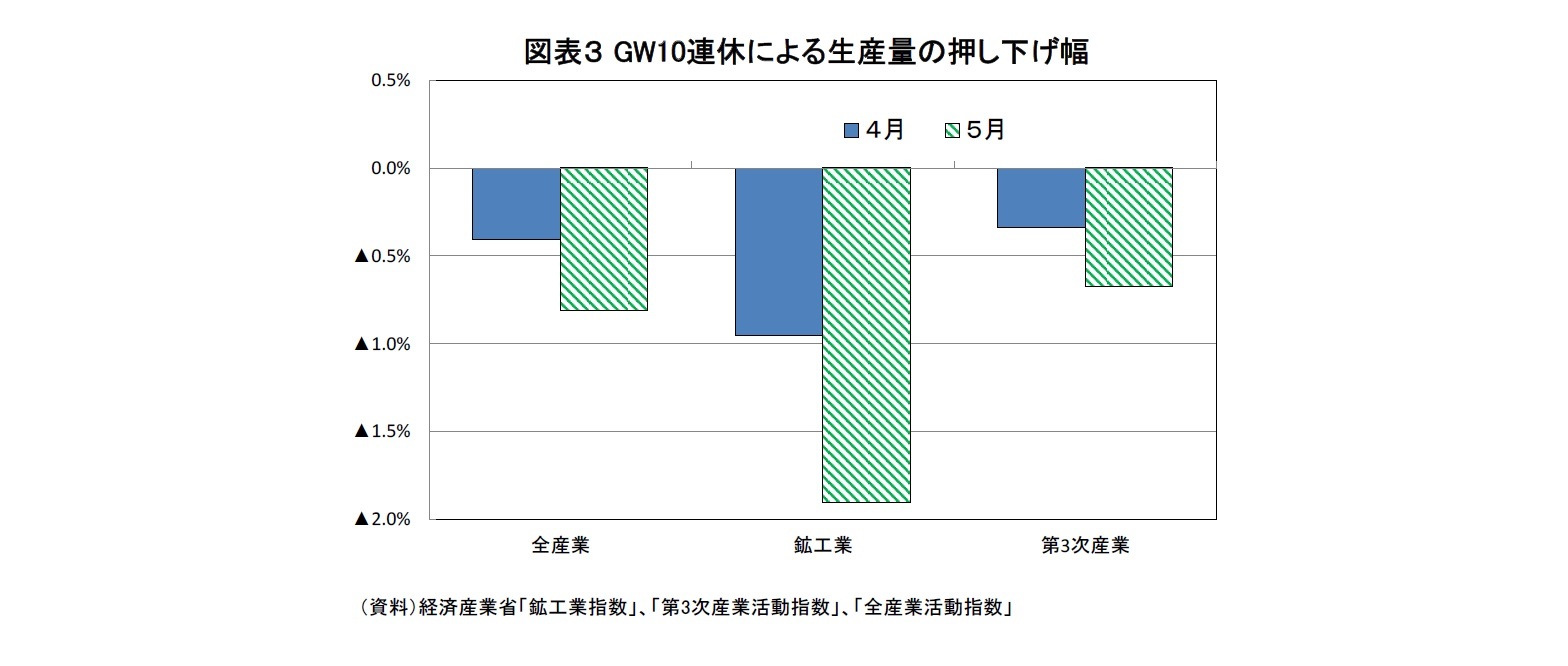

GWが10連休になったことにより、4月は1日、5月は2日祝日が増えることとなった。今回の検証に基づけば、4/30~5/2が平日だった場合と比べると、鉱工業生産は4月に▲0.95%、5月に▲1.90%、第3次産業活動指数は4月に▲0.34%、5月に▲0.67%、全産業活動指数は4月に▲0.41%、5月に▲0.81%押し下げられる(図表3)。

全産業活動指数は、全産業の生産活動の動きを供給面からとらえた指数で、「供給面からみたGDP」ともいわれる。祝日増に伴う2019年4、5月の全産業活動指数の落ち込みをGDPに換算すると、2019年4-6月期の実質GDPは▲5,267億円(▲0.4%)減少する。

GWが10連休になったことにより、4月は1日、5月は2日祝日が増えることとなった。今回の検証に基づけば、4/30~5/2が平日だった場合と比べると、鉱工業生産は4月に▲0.95%、5月に▲1.90%、第3次産業活動指数は4月に▲0.34%、5月に▲0.67%、全産業活動指数は4月に▲0.41%、5月に▲0.81%押し下げられる(図表3)。

全産業活動指数は、全産業の生産活動の動きを供給面からとらえた指数で、「供給面からみたGDP」ともいわれる。祝日増に伴う2019年4、5月の全産業活動指数の落ち込みをGDPに換算すると、2019年4-6月期の実質GDPは▲5,267億円(▲0.4%)減少する。

景気判断を行う際に一般的に用いられる季節調整値は、こうした祝日要因は除かれるので、景気の基調を見る上で支障はない。また、経済データの基調的な動きは趨勢循環要因(TCt)によって決まる部分が大きい。祝日要因による変動は一時的なものであるため、祝日数の増加によって景気が実勢として落ち込むことを心配する必要はない。ただし、一部でみられるような10連休による景気の押し上げ効果は旅行、宿泊、外食など一部の業種に限られ、経済全体としては祝日の増加がむしろマイナスに働く可能性が高いだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年01月11日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【GW10連休は景気にプラスか?マイナスか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

GW10連休は景気にプラスか?マイナスか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!