- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 祝日のない6月に改めて休暇について考えた

コラム

2017年06月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

子供の頃に読んだ「ドラえもん」の中で、今でも記憶に残っているのが、のび太が6月には祝日が1日もないことを嘆いている場面だ。当時(1978年)は、海の日(7月)、山の日(8月)、天皇誕生日(12月)がなかったので、6月だけが祝日のない月というわけではなかった。ただ、小学生ののび太には夏休み、冬休みがあったので、日曜日以外に学校を休むことができないのは6月だけだったのだ。

筆者は当時のび太と同じ小学生だったので、大変共感したのだが、小学生のように長い夏休みや冬休みがない大人の労働者にとってはあまりピンとこない話しだったかもしれない。しかし、その後祝日が段階的に増やされたことにより、今では労働者にとっても6月だけが祝日のない月となった。

その6月が間もなく終わろうとしているが、今月は久しぶりに数日の有給休暇を取ることができた。仕事がそれほど忙しくなかったこともあるが、6月に祝日がなかったことも有給休暇が取れた理由のひとつだ。私は休むことが好きだが、その一方で祝日が不便と感じることも少なくない。比較的暇な時は良いのだが、忙しい時に祝日があると少ない日数で多くの仕事をこなさなければならなくなり、有給休暇が取れないどころか平日の残業時間が増えてしまったりするからだ。その点、6月は平日の数が多いので仕事量の調整がしやすく、自分で休む日を決めやすい面がある。

もちろん、日本ではいまだに有給休暇の取得をためらわせるような職場の雰囲気が残っているところもあるだろう。そのような会社では、国が祝日を決めてしまったほうが誰もが大手を振って休めるというメリットはあるのかもしれない。

しかし、祝日数が増えているにもかかわらず、総労働時間があまり減っていない事実は重く受け止めるべきだ。日本の労働時間は長期的に減少傾向にあるが、その主因は雇用の非正規化によって労働時間の短い雇用者の割合が高まったことで、正社員に限ってみれば年間2000時間前後で20年以上ほとんど変わっていない。

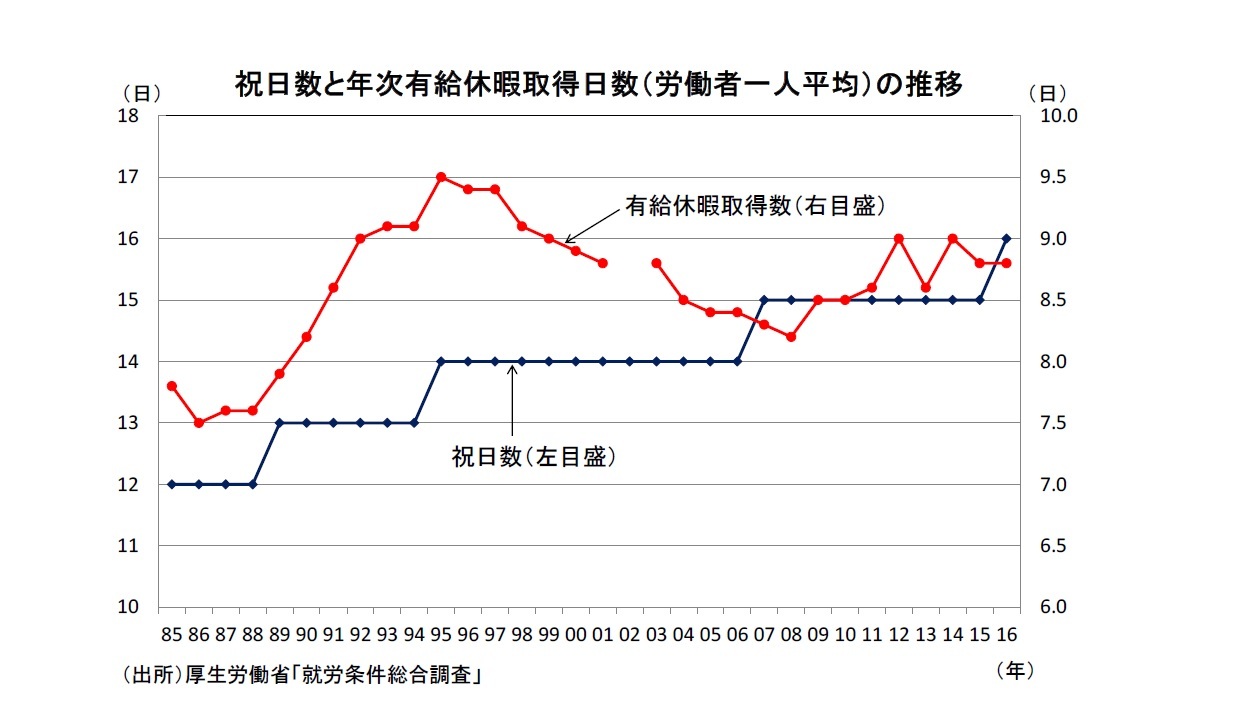

のび太が6月を嘆いた約40年前に12日だった国民の祝日数は今では16日まで増加し、フランスの11日、米国、ドイツの10日、イギリスの9日1などを大きく上回っている。それにもかかわらず他の先進国に比べて日本の労働時間が長いのは有給休暇の取得日数が少ないことが一因だ。有給休暇取得日数の長期推移を確認すると、1980年代半ば以降に大幅に増加したが、1990年代半ばを境に減少傾向が続いた。最近は若干持ち直しているものの、その水準は依然として過去のピークを下回っている。この間、祝日数は着実に増加している。祝日数を増やしてきたことが有給休暇の取得を妨げている可能性すらあるのではないか。

筆者は当時のび太と同じ小学生だったので、大変共感したのだが、小学生のように長い夏休みや冬休みがない大人の労働者にとってはあまりピンとこない話しだったかもしれない。しかし、その後祝日が段階的に増やされたことにより、今では労働者にとっても6月だけが祝日のない月となった。

その6月が間もなく終わろうとしているが、今月は久しぶりに数日の有給休暇を取ることができた。仕事がそれほど忙しくなかったこともあるが、6月に祝日がなかったことも有給休暇が取れた理由のひとつだ。私は休むことが好きだが、その一方で祝日が不便と感じることも少なくない。比較的暇な時は良いのだが、忙しい時に祝日があると少ない日数で多くの仕事をこなさなければならなくなり、有給休暇が取れないどころか平日の残業時間が増えてしまったりするからだ。その点、6月は平日の数が多いので仕事量の調整がしやすく、自分で休む日を決めやすい面がある。

もちろん、日本ではいまだに有給休暇の取得をためらわせるような職場の雰囲気が残っているところもあるだろう。そのような会社では、国が祝日を決めてしまったほうが誰もが大手を振って休めるというメリットはあるのかもしれない。

しかし、祝日数が増えているにもかかわらず、総労働時間があまり減っていない事実は重く受け止めるべきだ。日本の労働時間は長期的に減少傾向にあるが、その主因は雇用の非正規化によって労働時間の短い雇用者の割合が高まったことで、正社員に限ってみれば年間2000時間前後で20年以上ほとんど変わっていない。

のび太が6月を嘆いた約40年前に12日だった国民の祝日数は今では16日まで増加し、フランスの11日、米国、ドイツの10日、イギリスの9日1などを大きく上回っている。それにもかかわらず他の先進国に比べて日本の労働時間が長いのは有給休暇の取得日数が少ないことが一因だ。有給休暇取得日数の長期推移を確認すると、1980年代半ば以降に大幅に増加したが、1990年代半ばを境に減少傾向が続いた。最近は若干持ち直しているものの、その水準は依然として過去のピークを下回っている。この間、祝日数は着実に増加している。祝日数を増やしてきたことが有給休暇の取得を妨げている可能性すらあるのではないか。

祝日も有給休暇も同じ一日の休みだが、祝日は個人の都合とは関係なく決まっているのに対し、有給休暇は労働者の都合に合わせて決めることができるという違いがある。特に、共働き世帯が増加し、子育てや介護をしながら働く人も増えるなど、働き方が多様化する中では、休み方も多様であるべきだ。その意味では、有給休暇の価値はより高まっているともいえるだろう。これ以上祝日を増やすよりも、労働者が自主的に休日を選択することができるような環境を整備することに重点を置くべきだ。

ちなみに、40年前ののび太は、ドラえもんに頼んで6月2日を「ぐうたら感謝の日」という祝日にすることに成功。しかし、「ぐうたら感謝の日」は働いてはいけない日なので、ママもご飯を作ってくれず、お腹がすいてのび太が猫から奪った魚はジャイアンに力づくで取られ、駆け込んだ交番も休み。困り果てたのび太はドラえもんに頼んで元に戻してもらうというのがオチでした2。

冒頭部分ののび太の嘆きは、どういうわけか今でも鮮明に覚えている一方で、このオチは全く記憶になかった。改めて読み返してみると、この話しは「皆が一斉に休むのは必ずしもいいことばかりではない」というメッセージを含んでいるように感じた。これはこじつけかもしれませんが。

1 (出所)労働政策研修・研究機構「データブック国際労働比較2017」

2 (出所)ドラえもん第14巻『ぐうたらの日』小学館

ちなみに、40年前ののび太は、ドラえもんに頼んで6月2日を「ぐうたら感謝の日」という祝日にすることに成功。しかし、「ぐうたら感謝の日」は働いてはいけない日なので、ママもご飯を作ってくれず、お腹がすいてのび太が猫から奪った魚はジャイアンに力づくで取られ、駆け込んだ交番も休み。困り果てたのび太はドラえもんに頼んで元に戻してもらうというのがオチでした2。

冒頭部分ののび太の嘆きは、どういうわけか今でも鮮明に覚えている一方で、このオチは全く記憶になかった。改めて読み返してみると、この話しは「皆が一斉に休むのは必ずしもいいことばかりではない」というメッセージを含んでいるように感じた。これはこじつけかもしれませんが。

1 (出所)労働政策研修・研究機構「データブック国際労働比較2017」

2 (出所)ドラえもん第14巻『ぐうたらの日』小学館

(2017年06月28日「研究員の眼」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【祝日のない6月に改めて休暇について考えた】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

祝日のない6月に改めて休暇について考えたのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!