- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2018~2020年度経済見通し

2019年01月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―2四半期ぶりのマイナス成長

2018年7-9月期の実質GDPは、前期比▲0.6%(前期比年率▲2.5%)と2四半期ぶりのマイナス成長となった。4-6月期の高成長(前期比年率2.8%)から一転してマイナス成長となった主因は、4-6月期に高い伸びとなった民間消費、設備投資がいずれも減少に転じたことである。民間消費は天候不順による外出の手控えや生鮮野菜、エネルギー価格の高騰による実質購買力の低下から、前期比▲0.2%と2四半期ぶりに減少した(4-6月期:同0.7%)。また、好調が続いていた設備投資も自然災害に伴う供給制約の影響から前期比▲2.8%と8四半期ぶりに減少した(4-6月期:同2.8%)。また、海外経済の減速や自然災害の影響などから輸出が前期比▲1.8%と落ち込み、外需は2四半期連続で成長率の押し下げ要因となった。

7-9月期のマイナス成長は自然災害に伴う供給制約の影響が大きく、景気の回復基調が途切れてしまったわけではない。ただし、景気の牽引役となってきた輸出は、海外経済の回復ペース鈍化を背景に基調として減速局面に入っている可能性が高い。

製造業PMI(IHS Markitの購買担当者指数)は2017年末をピークに低下傾向が続いている。地域別には、米国が高水準を維持している一方、ユーロ圏の低下が顕著となっている。PMIは世界、米国、ユーロ圏、新興国ともに引き続き中立水準の50を上回っており、製造業の改善基調が途切れたわけではないが、拡大ペースは明らかに鈍化している。また、日本の輸出数量に対して先行性のあるOECD景気先行指数(OECD+非加盟主要6カ国)も2018年入り後は緩やかな低下傾向が続いている。輸出を取り巻く環境は徐々に厳しくなっている。

7-9月期のマイナス成長は自然災害に伴う供給制約の影響が大きく、景気の回復基調が途切れてしまったわけではない。ただし、景気の牽引役となってきた輸出は、海外経済の回復ペース鈍化を背景に基調として減速局面に入っている可能性が高い。

製造業PMI(IHS Markitの購買担当者指数)は2017年末をピークに低下傾向が続いている。地域別には、米国が高水準を維持している一方、ユーロ圏の低下が顕著となっている。PMIは世界、米国、ユーロ圏、新興国ともに引き続き中立水準の50を上回っており、製造業の改善基調が途切れたわけではないが、拡大ペースは明らかに鈍化している。また、日本の輸出数量に対して先行性のあるOECD景気先行指数(OECD+非加盟主要6カ国)も2018年入り後は緩やかな低下傾向が続いている。輸出を取り巻く環境は徐々に厳しくなっている。

2―膨らむ消費増税対策

政府は、2019年10月に予定されている消費税率の引き上げが経済に影響を及ぼさないよう政策を総動員する方針だ。

具体的な対策は、(1)幼児教育無償化、年金生活者支援給付金の支給等、(2)軽減税率制度の実施、(3)低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券、(4)自動車・住宅の購入者に対する税制・予算措置、(5)消費税率の引き上げに伴う柔軟な価格設定(ガイドライン)、(6)中小小売業に関する消費者へのポイント還元支援、(7)マイナンバーカードを活用したプレミアムポイント、(8)商店街活性化、(9)防災・減災、国土強靭化対策、の9項目となっている。

これらの対策によって消費税率引き上げによる経済への影響は前回(2014年4月)に比べるとかなり小さくなることは確実だ。増税前後の駆け込み需要とその反動も前回を下回るだろう。もともと、税率の引き上げ幅が小さいこと(3%→2%)、住宅、自動車など買い替えサイクルの長い高額品については前回の引き上げ時に前倒しで購入した世帯が多いことから、駆け込み需要の規模はそれほど大きくならないことが想定されていたが、増税対策の拡充によってその可能性はより高くなった。キャッシュレス決済時のポイント還元(5%)や自動車減税などは増税前の買い控えをもたらす恐れすらある。

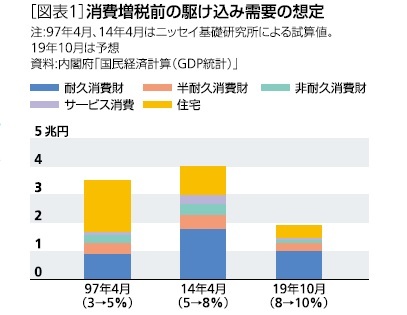

当研究所では、消費増税前の駆け込み需要の規模は、1997年4月が3.5兆円(個人消費1.7兆円、住宅投資1.8兆円)、2014年4月が4.0兆円(個人消費3.0兆円、住宅投資1.0兆円)と試算しているが、次回の増税前の駆け込み需要は1.9兆円(個人消費1.5兆円、住宅投資0.4兆円)と前回の半分程度になると想定している[図表1]。

具体的な対策は、(1)幼児教育無償化、年金生活者支援給付金の支給等、(2)軽減税率制度の実施、(3)低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券、(4)自動車・住宅の購入者に対する税制・予算措置、(5)消費税率の引き上げに伴う柔軟な価格設定(ガイドライン)、(6)中小小売業に関する消費者へのポイント還元支援、(7)マイナンバーカードを活用したプレミアムポイント、(8)商店街活性化、(9)防災・減災、国土強靭化対策、の9項目となっている。

これらの対策によって消費税率引き上げによる経済への影響は前回(2014年4月)に比べるとかなり小さくなることは確実だ。増税前後の駆け込み需要とその反動も前回を下回るだろう。もともと、税率の引き上げ幅が小さいこと(3%→2%)、住宅、自動車など買い替えサイクルの長い高額品については前回の引き上げ時に前倒しで購入した世帯が多いことから、駆け込み需要の規模はそれほど大きくならないことが想定されていたが、増税対策の拡充によってその可能性はより高くなった。キャッシュレス決済時のポイント還元(5%)や自動車減税などは増税前の買い控えをもたらす恐れすらある。

当研究所では、消費増税前の駆け込み需要の規模は、1997年4月が3.5兆円(個人消費1.7兆円、住宅投資1.8兆円)、2014年4月が4.0兆円(個人消費3.0兆円、住宅投資1.0兆円)と試算しているが、次回の増税前の駆け込み需要は1.9兆円(個人消費1.5兆円、住宅投資0.4兆円)と前回の半分程度になると想定している[図表1]。

なお、次回の消費税率引き上げは年度途中からとなるため、駆け込み需要と反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

駆け込み需要とその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。長期にわたって個人消費などの経済活動に影響を及ぼすのは物価上昇に伴う実質所得低下のほうである。前回の消費税率引き上げ後の個人消費は反動減が一巡した後も低迷が続いたが、これは消費税率引き上げによって急速に落ち込んだ実質所得の水準がなかなか元に戻らなかったことが主因と考えられる。

前回増税時の実質雇用者所得(一人当たり実質賃金×雇用者数)の動きを振り返ると、名目賃金の伸び悩みが続く中で消費者物価上昇率が前年比3%を上回る水準まで高まったため、実質賃金上昇率が大幅なマイナスとなった。実質雇用者所得が増税前(2014年1-3月期)の水準に戻ったのは増税から2年が経過した2016年1-3月期であった。

足もとの賃金上昇率は好調な企業収益を背景としたボーナスの大幅増加から高めの伸びとなっているが、賃金総額の約4分の3を占める所定内給与の伸びは前年比0.5%程度(毎月勤労統計の共通事業所による伸び率)にとどまり、1%程度の消費者物価上昇率を下回っている。次回の消費税率引き上げによる消費者物価上昇率への影響は1%程度だが、賃上げ率が高まらなければ実質賃金上昇率はマイナスとなり、消費低迷が長期化するリスクが高まるだろう。

駆け込み需要とその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。長期にわたって個人消費などの経済活動に影響を及ぼすのは物価上昇に伴う実質所得低下のほうである。前回の消費税率引き上げ後の個人消費は反動減が一巡した後も低迷が続いたが、これは消費税率引き上げによって急速に落ち込んだ実質所得の水準がなかなか元に戻らなかったことが主因と考えられる。

前回増税時の実質雇用者所得(一人当たり実質賃金×雇用者数)の動きを振り返ると、名目賃金の伸び悩みが続く中で消費者物価上昇率が前年比3%を上回る水準まで高まったため、実質賃金上昇率が大幅なマイナスとなった。実質雇用者所得が増税前(2014年1-3月期)の水準に戻ったのは増税から2年が経過した2016年1-3月期であった。

足もとの賃金上昇率は好調な企業収益を背景としたボーナスの大幅増加から高めの伸びとなっているが、賃金総額の約4分の3を占める所定内給与の伸びは前年比0.5%程度(毎月勤労統計の共通事業所による伸び率)にとどまり、1%程度の消費者物価上昇率を下回っている。次回の消費税率引き上げによる消費者物価上昇率への影響は1%程度だが、賃上げ率が高まらなければ実質賃金上昇率はマイナスとなり、消費低迷が長期化するリスクが高まるだろう。

3―実質GDP成長率の見通し

2018年7-9月期はマイナス成長となったが、10月以降の経済指標は、自然災害に伴う供給制約の緩和から高めの伸びを示すものが多い。10-12月期は民間消費、設備投資、輸出がいずれも増加に転じることにより、1%程度とされる潜在成長率を明確に上回る高成長が見込まれる。ただし、海外経済の減速に伴う輸出の伸び悩みから景気の基調は2017年に比べて弱まっており、景気の牽引役となってきた設備投資も企業収益の伸び率鈍化を背景に減速に向かう可能性が高い。

2019年度から2020年度にかけての日本経済は消費税率引き上げ、東京オリンピックの開催によって景気の振幅が大きくなることが見込まれる。消費増税直前の2019年7-9月期は駆け込み需要で高めの成長となるが、増税直後の10-12月期にはマイナス成長となることが避けられないだろう。ただし、税率の引き上げ幅が小さいこと、各種の消費増税対策の効果から、成長率のマイナス幅は前回増税時(2014年4-6月期の前期比年率▲7.3%)を下回るだろう。

最近の日本経済は設備投資やインバウンド需要を中心に東京オリンピック関連需要で押し上げられているが、その効果はいずれ剥落する。

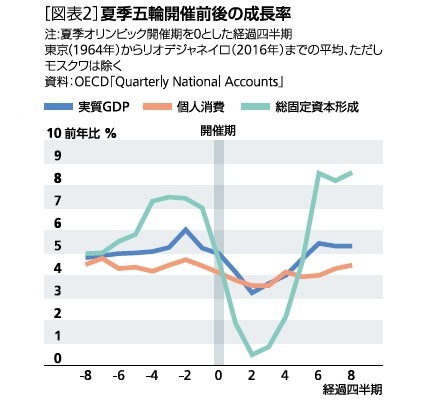

東京オリンピック・パラリンピックは2020年の7月から9月にかけて開催される(オリンピック:7/24~8/9、パラリンピック:8/25~9/6)。過去の夏季オリンピック開催国において、開催前後の四半期毎の実質GDP成長率(1964年の東京から2016年のリオデジャネイロまでの平均)をみると、成長率のピークは開催2四半期前で、その後1年間は伸び率が低下している。需要項目別には、総固定資本形成は開催3四半期前がピークで、開催2四半期後まで伸び率が急低下しており、個人消費は開催2四半期前をピークに、開催3四半期後まで伸び率が緩やかに鈍化している[図表2]。

2019年度から2020年度にかけての日本経済は消費税率引き上げ、東京オリンピックの開催によって景気の振幅が大きくなることが見込まれる。消費増税直前の2019年7-9月期は駆け込み需要で高めの成長となるが、増税直後の10-12月期にはマイナス成長となることが避けられないだろう。ただし、税率の引き上げ幅が小さいこと、各種の消費増税対策の効果から、成長率のマイナス幅は前回増税時(2014年4-6月期の前期比年率▲7.3%)を下回るだろう。

最近の日本経済は設備投資やインバウンド需要を中心に東京オリンピック関連需要で押し上げられているが、その効果はいずれ剥落する。

東京オリンピック・パラリンピックは2020年の7月から9月にかけて開催される(オリンピック:7/24~8/9、パラリンピック:8/25~9/6)。過去の夏季オリンピック開催国において、開催前後の四半期毎の実質GDP成長率(1964年の東京から2016年のリオデジャネイロまでの平均)をみると、成長率のピークは開催2四半期前で、その後1年間は伸び率が低下している。需要項目別には、総固定資本形成は開催3四半期前がピークで、開催2四半期後まで伸び率が急低下しており、個人消費は開催2四半期前をピークに、開催3四半期後まで伸び率が緩やかに鈍化している[図表2]。

これを機械的に2020年の東京オリンピック・パラリンピックに当てはめると、成長率のピークは2020年1-3月期となる。もちろん、実際の経済はオリンピック以外の要因に左右されるが、消費増税対策の中には期限付きのものが含まれており、対策の効果一巡がオリンピック終了と重なることで、景気の落ち込みを増幅するリスクがあることには注意が必要だろう。

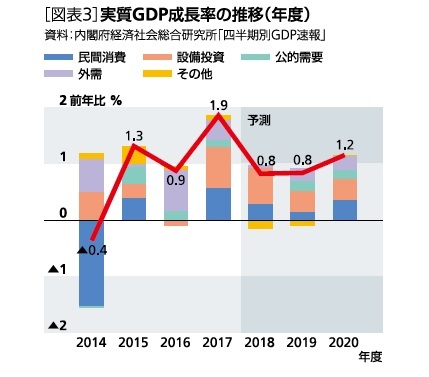

今回の予測では、オリンピック関連需要の一巡によるマイナスの影響を、消費増税後の反動減の緩和による押し上げが打ち消すことにより、2020年度前半まで景気は好調を維持するとした。しかし、オリンピック終了後の2020年度下期には押し上げ要因がなくなるため、景気の停滞色が強まることは避けられないだろう。実質GDP成長率は2018年度が0.8%、2019年度が0.8%、2020年度が1.2%と予想する[図表3]。

今回の予測では、オリンピック関連需要の一巡によるマイナスの影響を、消費増税後の反動減の緩和による押し上げが打ち消すことにより、2020年度前半まで景気は好調を維持するとした。しかし、オリンピック終了後の2020年度下期には押し上げ要因がなくなるため、景気の停滞色が強まることは避けられないだろう。実質GDP成長率は2018年度が0.8%、2019年度が0.8%、2020年度が1.2%と予想する[図表3]。

(2019年01月10日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018~2020年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018~2020年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!