- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済の成長率はさらに減速し6%台前半へ

2019年01月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

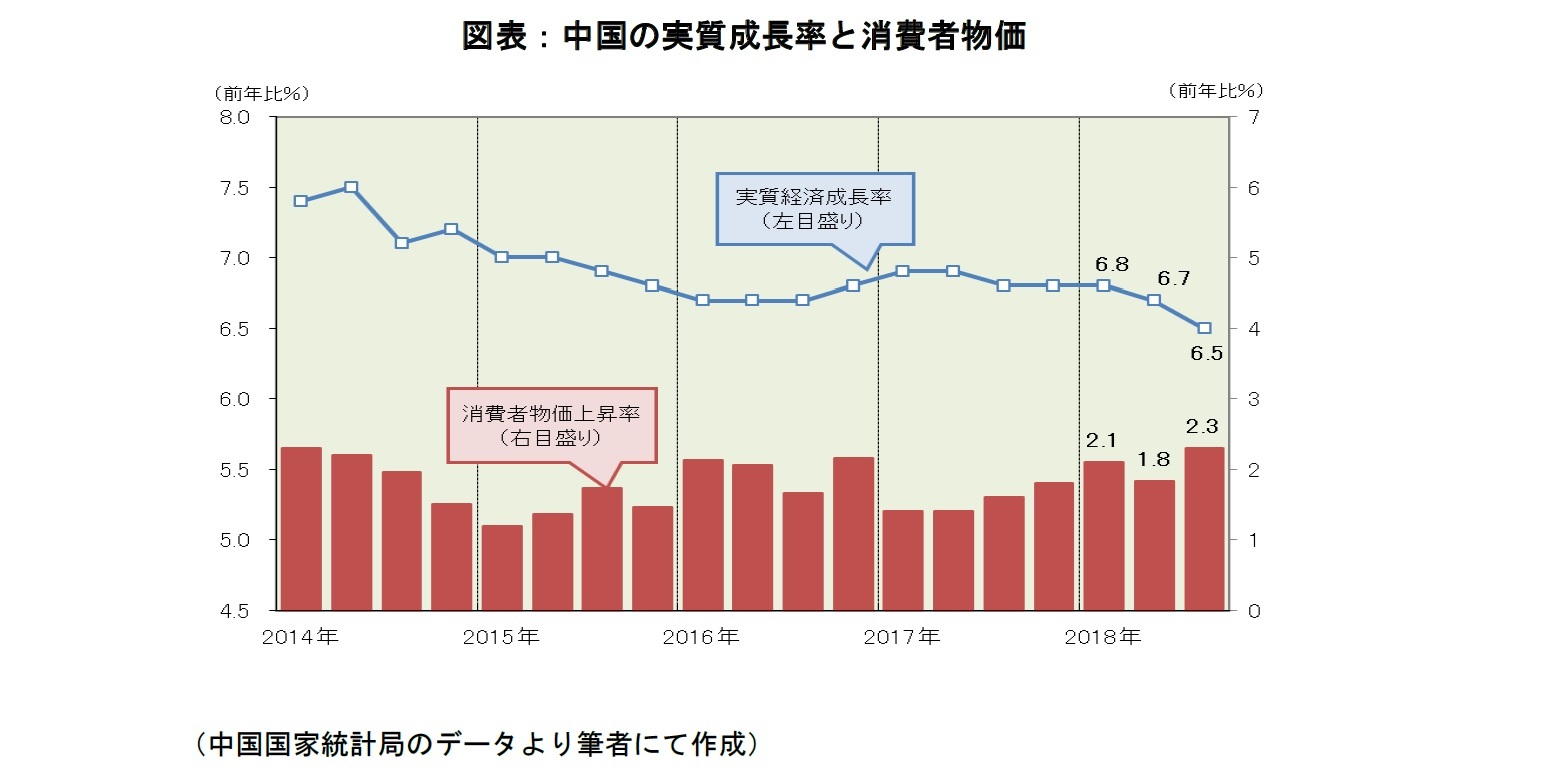

18年の中国経済は、中国政府が推進した債務圧縮(デレバレッジ)や米中貿易戦争の影響で成長鈍化が鮮明となった。中国国家統計局が公表した18年7-9月期の成長率は実質で前年比6.5%増と、4-6月期の同6.7%増を0.2ポイント下回り、2四半期連続の減速となった。一方、消費者物価は概ね安定しており、18年7-9月期は前年比2.3%上昇と、18年の抑制目標「3%前後」を下回る水準で推移している。

18年(1-10月期)の鉱工業生産の内訳を見ると、構造不況産業が持ち直した一方、新興産業の勢いには陰りが見られる。構造不況業種では、石炭が前年比5.4%増、粗鋼が同6.4%増、セメントが同2.6%増と、低水準ながらも17年通期の伸びを上回るものが目立った。一方、中国経済の新たな牽引役と期待される産業では、集積回路が前年比9.8%増、工業ロボットが同8.7%増と高水準の伸びを維持しているものの勢いは鈍化しており、携帯電話は同4.0%減、自動車は同0.4%減と前年割れとなっている。

消費の伸びは減速した。消費の代表指標である小売売上高を見ると、18年1-10月期は前年比9.2%増と17年通期の同10.2%増を1.0ポイント下回った。内訳を見ると、住宅バブル抑制策による住宅販売低迷を背景に家具類が同10.1%増、家電類が同7.8%増と17年通期の伸び率を下回った。また、自動車も小型車減税撤廃の影響や米中貿易戦争で株価が下落したことなどから同0.6%減と前年割れとなった。一方、電子商取引(EC)は、その勢いはやや鈍ったものの、BAT(Baidu、Alibaba、Tencent)などプラットフォーマーが新たな消費を生み出す流れは続いており同25.5%増の高い伸びを維持、小売売上高に占めるシェアは約2割に達した。

投資の伸びも減速した。投資の代表指標である固定資産投資(除く農家の投資)を見ると、18年1-10月期は前年比5.7%増と17年通期の同7.2%増を1.5ポイント下回った。投資が減速した背景には中国政府が「金融リスクの確実な防止・解消」のために債務圧縮(デレバレッジ)を進めたことがある。特に、シャドーバンキング(委託融資や信託融資など)の伸びが急減速している。そして、インフラ投資は同3.7%増と17年通期の同19.0%増から伸びが鈍化し、投資を下押しする要因となった。また、自動車関連の投資も販売不振を背景に低迷、前年比3.2%増と17年通期の同10.2%増から伸びが鈍化した。

一方、投資を下支えしたのは、製造業では鉄精錬加工やコンピュータ・通信機器等、サービス業では文化・体育・娯楽や不動産業などだった。18年1-10月期の鉄精錬加工は前年比16.1%増と高い伸びを回復した。過剰生産設備を抱える鉄精錬加工の回復には違和感もあるが、環境対策関連の投資が加速したものと見られる。また、「中国製造2025」関連のコンピュータ・通信機器等も同19.5%増と高い伸びを維持、消費主導への構造転換が追い風となっている文化・体育・娯楽も同19.2%増と高い伸びを示し、不動産業も同8.1%増と17年通期の同3.6%増を上回る伸びを示した。

なお、投資が底割れしそうになれば、官民連携(PPP)プロジェクトを推進し失速を回避するだろう。中国では、大気汚染対策、水質汚染対策、土壌汚染対策、ごみ処理能力増強など環境関連や、中国共産党・政府が2014年3月に発表した「新型都市化計画(2014~2020年)」に伴う交通物流関連の需要が大きく、11.8兆元(約200兆円)とされるPPPを前倒し執行するだろう。

輸出は今のところ堅調に推移している。輸出額(ドルベース)の推移を見ると、18年1-10月期は前年比12.6%増と、17年通期の同7.9%増を大きく上回る伸びを示した。世界経済の拡大が続く中で、米国向けが同13.3%増、EU向けが同12.0%増、日本向けが同8.5%増と、いずれも17年通期の伸びを上回った。新興国向けも概ね好調で、ASEAN向けは同17.0%増と高い伸びを示した。品目別に見ると、一次産品は前年比17.6%増、化学品等は同22.0%増、機械・輸送機は同15.3%増と好調だったものの、その他製品(衣類、バッグ類、履物類など)は同3.7%増と低い伸びに留まった。

一方、輸入額(ドルベース)の推移を見ると、18年1-10月期は前年比20.3%増と、輸出を大きく上回る伸びとなった。地域別では、新興国や資源国からの輸入が好調で、ASEANからの輸入は同20.3%増、ブラジルからは同28.6%増、ロシアからは同44.0%増などとなっている。また、EUからの輸入は同14.1%増、日本からも同12.4%増と二桁増を維持したが、米中貿易戦争で関税引き上げ合戦が続いた米国からの輸入は同8.5%増と一桁台の伸びに留まり、9月以降は前年割れとなっている。その結果、輸出額から輸入額を差し引いた貿易黒字は2,542億ドルと前年同期の3,273億ドルを22.3%下回り、経済成長率を押し下げる要因となった。

19年の中国経済は、さらに減速して成長率は前年比6%台前半に留まると予想している。個人消費は、米中貿易戦争による株価下落で自動車販売が落ち込むなど不安材料もあるが、中間所得層の増加がサービス消費を拡大し、ネット販売化が新たな消費需要を喚起する流れは続いており、乗用車はまだ普及途上の段階にあるため、比較的高い伸びを維持するだろう。投資は、米中貿易戦争に伴う先行き不透明感がマイナス要因となるものの、中国政府が景気テコ入れに動き出したため、債務圧縮(デレバレッジ)の圧力は若干弱まり、インフラ投資の持ち直しで底割れは回避できると見ている。また、米中貿易戦争に伴う製造拠点の海外流出で輸出の伸びが鈍化する一方、輸入は中国政府の輸入拡大方針を背景に輸出を上回る伸びを示すと見られるため、引き続き純輸出が経済成長の足かせとなりそうである。

中国経済を見通す上では米中貿易戦争が引き続き最大のリスク要因である。米中貿易戦争が深刻化すればさまざまな面から経済に悪影響が及ぶ。直接的な影響としては対米輸出の鈍化が挙げられる。米中貿易戦争は関税引き上げ合戦の様相を呈しており、米国で中国品が値上がりすることにより競争力を失えば、対米輸出に表れる。また、米中貿易戦争で対米輸出拠点が中国以外へ流出すれば、中国では設備稼働率が低下し経営不振企業が増えて、不良債権問題に波及する恐れがある。また、中国でイノベーションを起こし始めた企業家精神(アントレプレナーシップ)への打撃も懸念される。中国では「中国製造2025」や「インターネット+」を合言葉に、北京、上海、深圳、杭州などではスタートアップ企業を育てる土壌が出来上がりつつある。そのカギを握るのが米国など先進国とのヒト、モノ、カネ、情報の交流だ。米中貿易戦争でその交流が遮断されるような事態に至ると、芽生え始めたイノベーションの勢いを削ぐことにもなりかねない。19年も米中貿易戦争の行方から目が離せない年となりそうだ。

18年(1-10月期)の鉱工業生産の内訳を見ると、構造不況産業が持ち直した一方、新興産業の勢いには陰りが見られる。構造不況業種では、石炭が前年比5.4%増、粗鋼が同6.4%増、セメントが同2.6%増と、低水準ながらも17年通期の伸びを上回るものが目立った。一方、中国経済の新たな牽引役と期待される産業では、集積回路が前年比9.8%増、工業ロボットが同8.7%増と高水準の伸びを維持しているものの勢いは鈍化しており、携帯電話は同4.0%減、自動車は同0.4%減と前年割れとなっている。

消費の伸びは減速した。消費の代表指標である小売売上高を見ると、18年1-10月期は前年比9.2%増と17年通期の同10.2%増を1.0ポイント下回った。内訳を見ると、住宅バブル抑制策による住宅販売低迷を背景に家具類が同10.1%増、家電類が同7.8%増と17年通期の伸び率を下回った。また、自動車も小型車減税撤廃の影響や米中貿易戦争で株価が下落したことなどから同0.6%減と前年割れとなった。一方、電子商取引(EC)は、その勢いはやや鈍ったものの、BAT(Baidu、Alibaba、Tencent)などプラットフォーマーが新たな消費を生み出す流れは続いており同25.5%増の高い伸びを維持、小売売上高に占めるシェアは約2割に達した。

投資の伸びも減速した。投資の代表指標である固定資産投資(除く農家の投資)を見ると、18年1-10月期は前年比5.7%増と17年通期の同7.2%増を1.5ポイント下回った。投資が減速した背景には中国政府が「金融リスクの確実な防止・解消」のために債務圧縮(デレバレッジ)を進めたことがある。特に、シャドーバンキング(委託融資や信託融資など)の伸びが急減速している。そして、インフラ投資は同3.7%増と17年通期の同19.0%増から伸びが鈍化し、投資を下押しする要因となった。また、自動車関連の投資も販売不振を背景に低迷、前年比3.2%増と17年通期の同10.2%増から伸びが鈍化した。

一方、投資を下支えしたのは、製造業では鉄精錬加工やコンピュータ・通信機器等、サービス業では文化・体育・娯楽や不動産業などだった。18年1-10月期の鉄精錬加工は前年比16.1%増と高い伸びを回復した。過剰生産設備を抱える鉄精錬加工の回復には違和感もあるが、環境対策関連の投資が加速したものと見られる。また、「中国製造2025」関連のコンピュータ・通信機器等も同19.5%増と高い伸びを維持、消費主導への構造転換が追い風となっている文化・体育・娯楽も同19.2%増と高い伸びを示し、不動産業も同8.1%増と17年通期の同3.6%増を上回る伸びを示した。

なお、投資が底割れしそうになれば、官民連携(PPP)プロジェクトを推進し失速を回避するだろう。中国では、大気汚染対策、水質汚染対策、土壌汚染対策、ごみ処理能力増強など環境関連や、中国共産党・政府が2014年3月に発表した「新型都市化計画(2014~2020年)」に伴う交通物流関連の需要が大きく、11.8兆元(約200兆円)とされるPPPを前倒し執行するだろう。

輸出は今のところ堅調に推移している。輸出額(ドルベース)の推移を見ると、18年1-10月期は前年比12.6%増と、17年通期の同7.9%増を大きく上回る伸びを示した。世界経済の拡大が続く中で、米国向けが同13.3%増、EU向けが同12.0%増、日本向けが同8.5%増と、いずれも17年通期の伸びを上回った。新興国向けも概ね好調で、ASEAN向けは同17.0%増と高い伸びを示した。品目別に見ると、一次産品は前年比17.6%増、化学品等は同22.0%増、機械・輸送機は同15.3%増と好調だったものの、その他製品(衣類、バッグ類、履物類など)は同3.7%増と低い伸びに留まった。

一方、輸入額(ドルベース)の推移を見ると、18年1-10月期は前年比20.3%増と、輸出を大きく上回る伸びとなった。地域別では、新興国や資源国からの輸入が好調で、ASEANからの輸入は同20.3%増、ブラジルからは同28.6%増、ロシアからは同44.0%増などとなっている。また、EUからの輸入は同14.1%増、日本からも同12.4%増と二桁増を維持したが、米中貿易戦争で関税引き上げ合戦が続いた米国からの輸入は同8.5%増と一桁台の伸びに留まり、9月以降は前年割れとなっている。その結果、輸出額から輸入額を差し引いた貿易黒字は2,542億ドルと前年同期の3,273億ドルを22.3%下回り、経済成長率を押し下げる要因となった。

19年の中国経済は、さらに減速して成長率は前年比6%台前半に留まると予想している。個人消費は、米中貿易戦争による株価下落で自動車販売が落ち込むなど不安材料もあるが、中間所得層の増加がサービス消費を拡大し、ネット販売化が新たな消費需要を喚起する流れは続いており、乗用車はまだ普及途上の段階にあるため、比較的高い伸びを維持するだろう。投資は、米中貿易戦争に伴う先行き不透明感がマイナス要因となるものの、中国政府が景気テコ入れに動き出したため、債務圧縮(デレバレッジ)の圧力は若干弱まり、インフラ投資の持ち直しで底割れは回避できると見ている。また、米中貿易戦争に伴う製造拠点の海外流出で輸出の伸びが鈍化する一方、輸入は中国政府の輸入拡大方針を背景に輸出を上回る伸びを示すと見られるため、引き続き純輸出が経済成長の足かせとなりそうである。

中国経済を見通す上では米中貿易戦争が引き続き最大のリスク要因である。米中貿易戦争が深刻化すればさまざまな面から経済に悪影響が及ぶ。直接的な影響としては対米輸出の鈍化が挙げられる。米中貿易戦争は関税引き上げ合戦の様相を呈しており、米国で中国品が値上がりすることにより競争力を失えば、対米輸出に表れる。また、米中貿易戦争で対米輸出拠点が中国以外へ流出すれば、中国では設備稼働率が低下し経営不振企業が増えて、不良債権問題に波及する恐れがある。また、中国でイノベーションを起こし始めた企業家精神(アントレプレナーシップ)への打撃も懸念される。中国では「中国製造2025」や「インターネット+」を合言葉に、北京、上海、深圳、杭州などではスタートアップ企業を育てる土壌が出来上がりつつある。そのカギを握るのが米国など先進国とのヒト、モノ、カネ、情報の交流だ。米中貿易戦争でその交流が遮断されるような事態に至ると、芽生え始めたイノベーションの勢いを削ぐことにもなりかねない。19年も米中貿易戦争の行方から目が離せない年となりそうだ。

(2019年01月08日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の成長率はさらに減速し6%台前半へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の成長率はさらに減速し6%台前半へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!