- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2018~2020年度経済見通し(18年11月)

2018年11月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

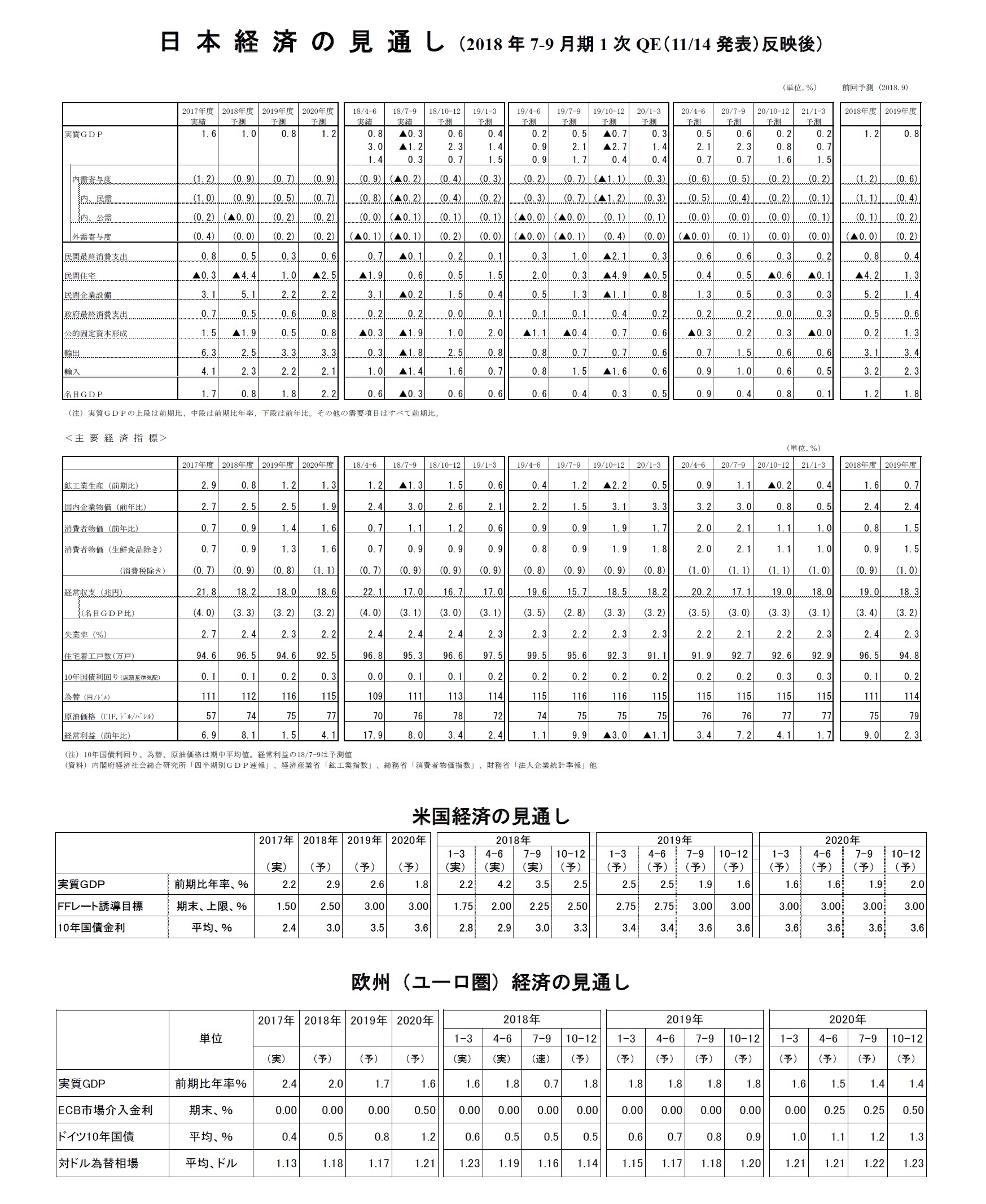

2. 実質成長率は2018年度1.0%、2019年度0.8%、2020年度1.2%を予想

(消費増税後、オリンピック終了後に景気は正念場を迎える可能性)

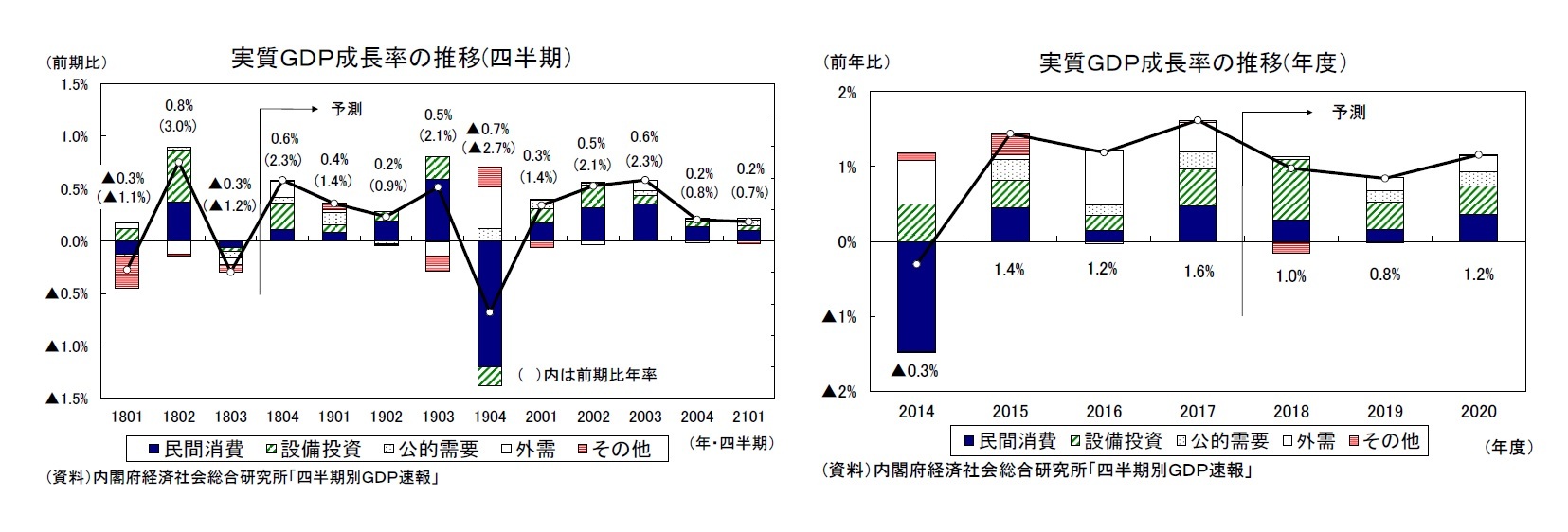

2018年7-9月期は自然災害の影響でマイナス成長となったが、10-12月期は供給制約の緩和から民間消費、設備投資、輸出がいずれも増加に転じ、前期比年率2.3%と潜在成長率を大きく上回る高成長となることが予想される。ただし、海外経済の減速に伴う輸出の伸び悩みから景気の基調は2017年に比べて弱まっており、景気の牽引役となってきた設備投資も企業収益の伸び率鈍化を背景に減速に向かう可能性が高い。2019年度入り後は10月に予定されている消費増税前の駆け込み需要を主因として高めの成長となるが、増税直後の2019年10-12月期は前期比年率▲2.7%とマイナス成長となることは避けられないだろう。ただし、税率の引き上げ幅が小さいことなどから成長率のマイナス幅は前回増税時(2014年4-6月期の前期比年率▲7.1%)を下回るだろう。

2018年7-9月期は自然災害の影響でマイナス成長となったが、10-12月期は供給制約の緩和から民間消費、設備投資、輸出がいずれも増加に転じ、前期比年率2.3%と潜在成長率を大きく上回る高成長となることが予想される。ただし、海外経済の減速に伴う輸出の伸び悩みから景気の基調は2017年に比べて弱まっており、景気の牽引役となってきた設備投資も企業収益の伸び率鈍化を背景に減速に向かう可能性が高い。2019年度入り後は10月に予定されている消費増税前の駆け込み需要を主因として高めの成長となるが、増税直後の2019年10-12月期は前期比年率▲2.7%とマイナス成長となることは避けられないだろう。ただし、税率の引き上げ幅が小さいことなどから成長率のマイナス幅は前回増税時(2014年4-6月期の前期比年率▲7.1%)を下回るだろう。

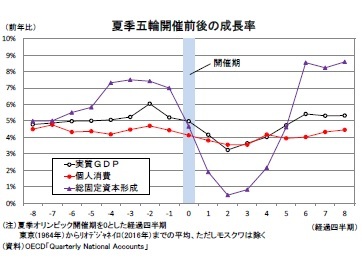

これを機械的に2020年の東京オリンピック・パラリンピックに当てはめると、成長率のピークは2020年1-3月期となる。もちろん、実際の経済はオリンピック以外の要因に左右されるが、現在、計画されている消費増税に向けての各種施策は期限付きのものも多く、対策の効果一巡がオリンピック終了と重なることで、景気の落ち込みを増幅するリスクがあることには注意が必要だろう。

今回の予測では、オリンピック関連需要の一巡によるマイナスの影響を、消費増税後の反動減の緩和による押し上げが打ち消すことにより、2020年度前半まで景気は好調を維持するとした。しかし、オリンピック終了後の2020年度下期には押し上げ要因がなくなるため、景気の停滞色が強まることは避けられないだろう。

実質GDP成長率は2018年度が1.0%、2019年度が0.8%、2020年度が1.2%と予想する。

今回の予測では、オリンピック関連需要の一巡によるマイナスの影響を、消費増税後の反動減の緩和による押し上げが打ち消すことにより、2020年度前半まで景気は好調を維持するとした。しかし、オリンピック終了後の2020年度下期には押し上げ要因がなくなるため、景気の停滞色が強まることは避けられないだろう。

実質GDP成長率は2018年度が1.0%、2019年度が0.8%、2020年度が1.2%と予想する。

(消費の本格回復は見込めず)

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2018年度が前年比0.5%、2019年度が同0.3%、2020年度が同0.6%と予想する。

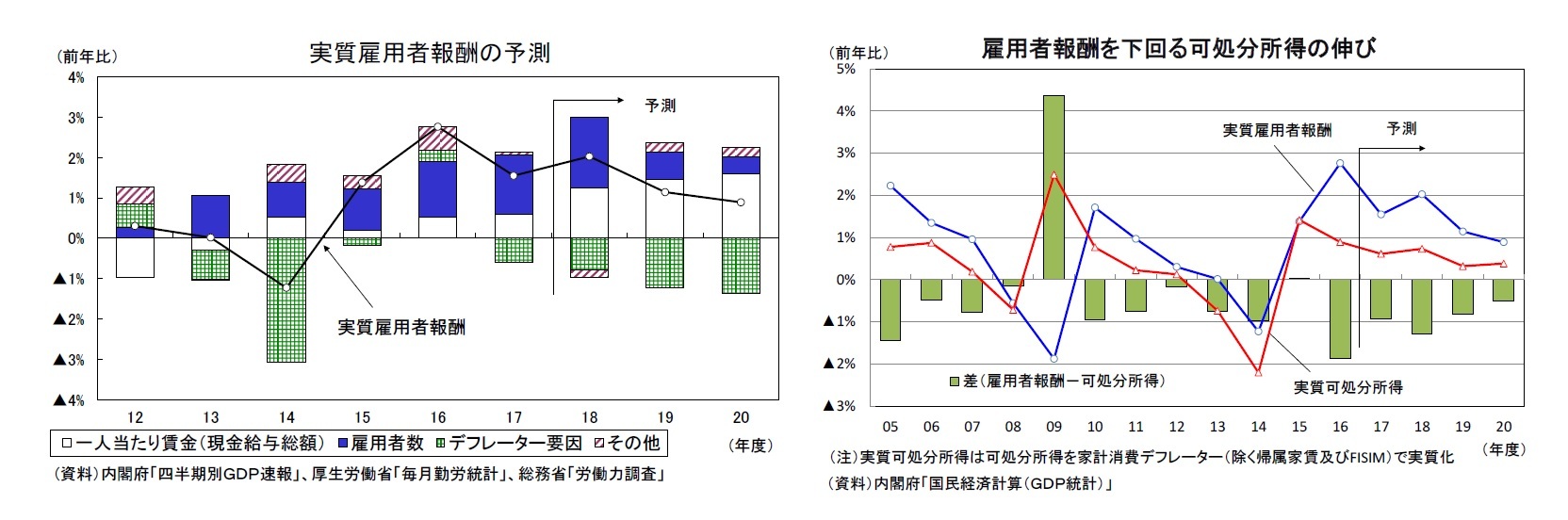

消費動向を左右する雇用所得環境の先行きを展望すると、2018年度は春闘賃上げ率との連動性が高い所定内給与の伸びは限定的にとどまるものの、好調な企業収益を背景にボーナスの伸びが大きく高まることから、名目雇用者報酬は前年比2.8%と2017年度の同2.1%から伸びが加速するだろう。2019、2020年度は春闘賃上げ率が徐々に高まるものの、企業収益の改善ペース鈍化を受けてボーナスの伸びが低下すること、労働供給制約の問題から雇用者数の伸びも頭打ちとなることから、名目雇用者報酬の伸びは2019年度が前年比2.4%、2020年度が同2.2%へと低下する。

また、消費税率引き上げによって物価上昇率が高まるため、実質雇用者報酬の伸びは2018年度の前年比2.0%から2019年度が同1.1%、2019年度が同0.9%と低い伸びにとどまるだろう。

さらに利子所得の低迷、年金給付の抑制などから、家計の可処分所得の伸びは引き続き雇用者報酬の伸びを大きく下回る。実質可処分所得の伸びは2018年度が前年比0.7%、2019年度が同0.3%、2020年度が同0.4%と低い伸びが続く。個人消費は、オリンピック関連需要(宿泊費、交通費、飲食費、買い物代、家電製品など)の一時的な盛り上がりは見込まれるものの、実質可処分所得の伸び悩みを背景に基調としては低調な推移が続くことが予想される。

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2018年度が前年比0.5%、2019年度が同0.3%、2020年度が同0.6%と予想する。

消費動向を左右する雇用所得環境の先行きを展望すると、2018年度は春闘賃上げ率との連動性が高い所定内給与の伸びは限定的にとどまるものの、好調な企業収益を背景にボーナスの伸びが大きく高まることから、名目雇用者報酬は前年比2.8%と2017年度の同2.1%から伸びが加速するだろう。2019、2020年度は春闘賃上げ率が徐々に高まるものの、企業収益の改善ペース鈍化を受けてボーナスの伸びが低下すること、労働供給制約の問題から雇用者数の伸びも頭打ちとなることから、名目雇用者報酬の伸びは2019年度が前年比2.4%、2020年度が同2.2%へと低下する。

また、消費税率引き上げによって物価上昇率が高まるため、実質雇用者報酬の伸びは2018年度の前年比2.0%から2019年度が同1.1%、2019年度が同0.9%と低い伸びにとどまるだろう。

さらに利子所得の低迷、年金給付の抑制などから、家計の可処分所得の伸びは引き続き雇用者報酬の伸びを大きく下回る。実質可処分所得の伸びは2018年度が前年比0.7%、2019年度が同0.3%、2020年度が同0.4%と低い伸びが続く。個人消費は、オリンピック関連需要(宿泊費、交通費、飲食費、買い物代、家電製品など)の一時的な盛り上がりは見込まれるものの、実質可処分所得の伸び悩みを背景に基調としては低調な推移が続くことが予想される。

(設備投資の循環的な調整圧力が徐々に高まる)

2018年7-9月期の設備投資は前期比▲0.2%と8四半期ぶりに減少したが、4-6月期の高い伸び(前期比3.1%)の反動に加え、自然災害による供給制約が下押し要因になったことを考慮すると、基調としては増加傾向が続いていると判断される。

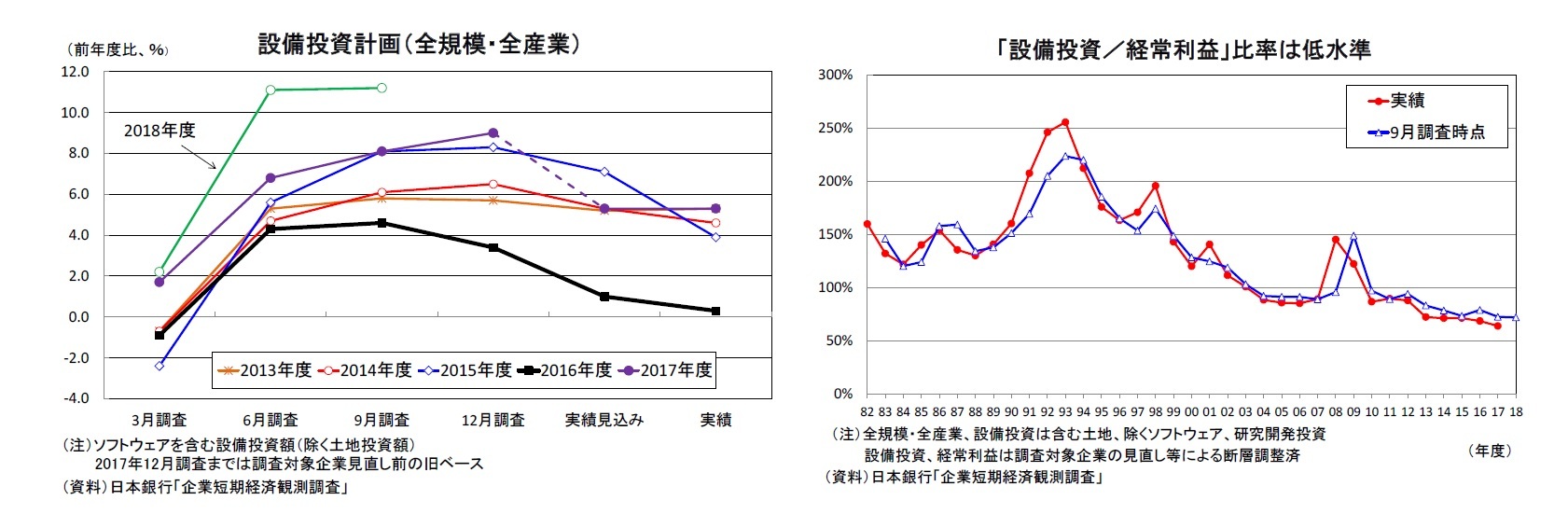

日銀短観2018年9月調査では、2018年度の設備投資計画(含むソフトウェア、除く土地投資額)が前年度比11.2%(全規模・全産業)と9月調査としては過去最高の伸びとなっており、設備投資の先行指標である機械受注(船舶・電力を除く民需)は2018年7-9月期に前期比0.9%と5四半期連続で増加した後、10-12月期の見通しも同3.6%の増加となっている。

「設備投資/キャッシュフロー」比率や「設備投資/経常利益」比率は低水準にとどまっており、企業の投資スタンスは積極化しているわけではないが、企業収益の大幅増加に伴う潤沢なキャッシュフローを背景に、設備投資は先行きも底堅い動きが続く可能性が高い。

2018年7-9月期の設備投資は前期比▲0.2%と8四半期ぶりに減少したが、4-6月期の高い伸び(前期比3.1%)の反動に加え、自然災害による供給制約が下押し要因になったことを考慮すると、基調としては増加傾向が続いていると判断される。

日銀短観2018年9月調査では、2018年度の設備投資計画(含むソフトウェア、除く土地投資額)が前年度比11.2%(全規模・全産業)と9月調査としては過去最高の伸びとなっており、設備投資の先行指標である機械受注(船舶・電力を除く民需)は2018年7-9月期に前期比0.9%と5四半期連続で増加した後、10-12月期の見通しも同3.6%の増加となっている。

「設備投資/キャッシュフロー」比率や「設備投資/経常利益」比率は低水準にとどまっており、企業の投資スタンスは積極化しているわけではないが、企業収益の大幅増加に伴う潤沢なキャッシュフローを背景に、設備投資は先行きも底堅い動きが続く可能性が高い。

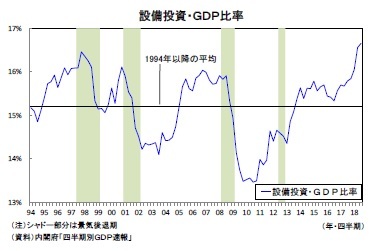

ただし、個人消費を中心とした国内需要は当面力強さに欠ける状況が続く可能性が高く、期待成長率の上昇によって企業の投資意欲が高まるまでには時間を要するだろう。また、過去最高水準にある企業収益だが、輸出の減速、原材料費、人件費上昇に伴うコスト増などから先行きは増益率が鈍化することが見込まれる。設備投資の名目GDP比は2018年7-9月期には16.6%と現行のGDP統計(簡易遡及を除く)で遡ることができる1994年以降のピークを更新しており、循環的な調整圧力は高まりつつある。

ただし、個人消費を中心とした国内需要は当面力強さに欠ける状況が続く可能性が高く、期待成長率の上昇によって企業の投資意欲が高まるまでには時間を要するだろう。また、過去最高水準にある企業収益だが、輸出の減速、原材料費、人件費上昇に伴うコスト増などから先行きは増益率が鈍化することが見込まれる。設備投資の名目GDP比は2018年7-9月期には16.6%と現行のGDP統計(簡易遡及を除く)で遡ることができる1994年以降のピークを更新しており、循環的な調整圧力は高まりつつある。設備投資は2017年度の前年比3.1%から2018年度は同5.1%へと伸びを高めるが、企業収益の伸び率低下を受けて、2019年度が同2.2%、2020年度が同2.2%へ減速すると予想する。

(公共事業の景気押し上げ効果は限定的)

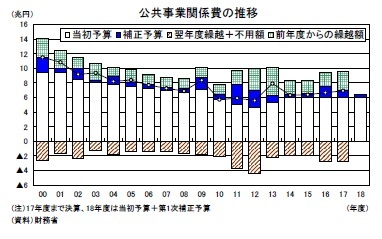

公的固定資本形成は、2016年度第2次補正予算の執行本格化から2017年4-6月期に前期比5.0%の高い伸びとなったが、その効果が一巡した後は1年以上にわたって減少が続いている。

安倍政権発足後は毎年、年度途中に補正予算が編成される一方、当初予算は抑制気味となっており、補正予算がなければ年度末にかけて公共事業が落ち込んでしまう構造になっている。2017年度補正予算では、公共事業関係費が約1兆円積み増されたが、2016年度補正予算の1.6兆円に比べて規模が小さかったため、公的固定資本形成の減少に歯止めをかけるまでには至っていない。

公的固定資本形成は、2016年度第2次補正予算の執行本格化から2017年4-6月期に前期比5.0%の高い伸びとなったが、その効果が一巡した後は1年以上にわたって減少が続いている。

安倍政権発足後は毎年、年度途中に補正予算が編成される一方、当初予算は抑制気味となっており、補正予算がなければ年度末にかけて公共事業が落ち込んでしまう構造になっている。2017年度補正予算では、公共事業関係費が約1兆円積み増されたが、2016年度補正予算の1.6兆円に比べて規模が小さかったため、公的固定資本形成の減少に歯止めをかけるまでには至っていない。

(厳しさを増す輸出環境)

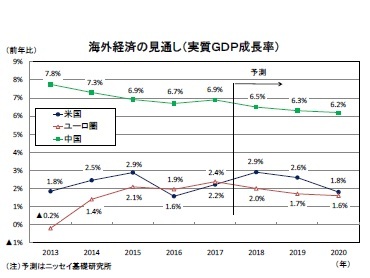

(厳しさを増す輸出環境)輸出は海外経済の減速を背景に回復ペースが鈍化している。当研究所では、米国は2018年には3%近い高成長となるものの、歳出拡大の時限措置終了、減税による押し上げ効果の減衰、保護主義的な通商政策による下押しなどから、2019年が2.6%、2020年が1.8%と成長率が徐々に低下すると予想している。また、すでに景気が減速し始めているユーロ圏、中国も2018年から2020年にかけて成長率が緩やかに低下することを見込んでいる。

さらに、2019年中に米国の利上げ局面が終了することを受けて、これまで輸出の下支え要因となっていた円安・ドル高基調にも歯止めがかかりそうだ。先行きの輸出は回復基調を維持するものの、輸出環境が厳しさを増していく中で力強さに欠けるものとなるだろう。なお、東京オリンピック開催時には訪日外国人の急増によってサービス輸出(旅行収支の受取額)が大幅に増加することが見込まれる。

財貨・サービスの輸出は2017年度には前年比6.3%の高い伸びとなったが、2018年度が同2.5%、2019年度が同3.3%、2020年度が同3.3%と緩やかな伸びが続くと予想する。

一方、財貨・サービスの輸入は、国内需要の回復ペースが個人消費を中心に緩やかにとどまることを反映し、2018年度が前年比2.3%、2019年度が同2.2%、2020年度が同2.1%と輸出の伸びを下回る。この結果、外需寄与度は2018年度が前年比+0.0%、2019年度が同0.2%、2020年度が同0.2%とプラスを維持するだろう。

(物価の見通し)

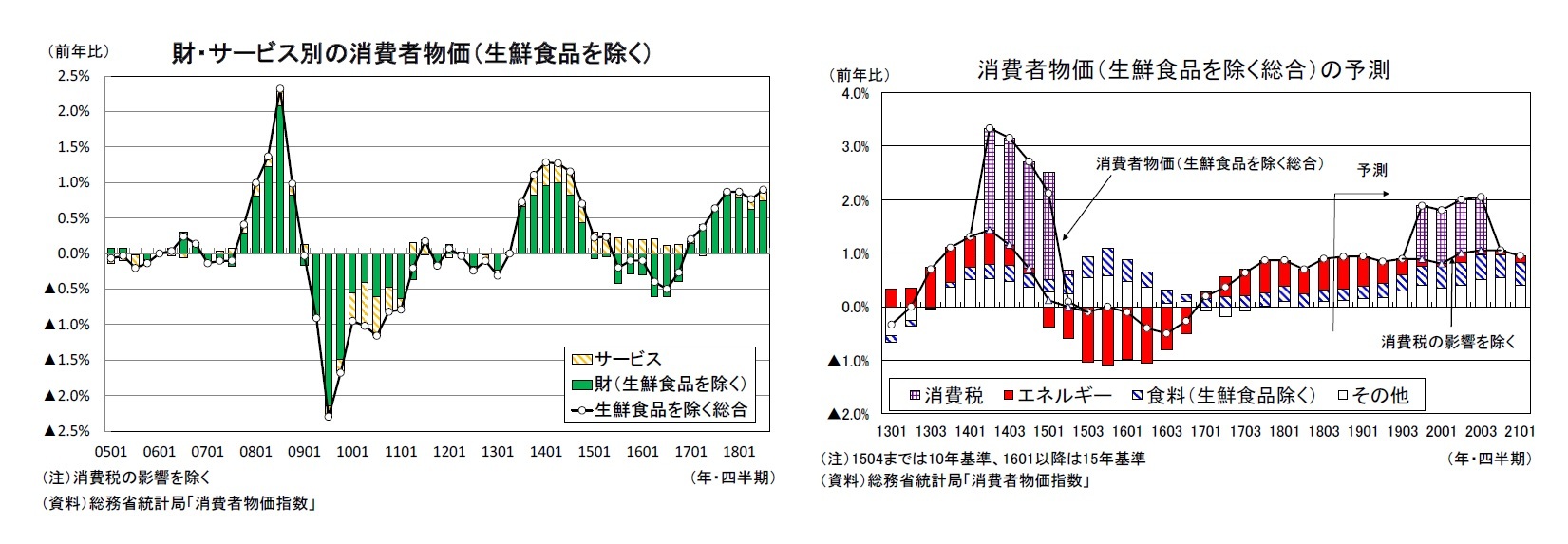

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2018年9月に前年比1.0%と7ヵ月ぶりに1%に達したが、その主因は既往の原油高に伴うエネルギー価格の上昇幅拡大である。日銀が基調的な物価変動を把握するために重視している「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」(いわゆるコアコアCPI)の上昇率はゼロ%台前半にとどまっている。

先行きについては、足もとの原油価格急落に伴うエネルギー価格の上昇幅縮小を主因として2018年末までには1%を割り込む可能性が高く、2019年度中はゼロ%台後半の推移が続くことが予想される。コアCPI上昇率が1%に達するのはオリンピック開催に向けて需要の拡大が見込まれる2020年度入り後となろう。

消費者物価のうち、財については為替、原油価格などの変動に伴う原材料価格の上昇を一定程度価格転嫁する動きが見られる一方、サービス価格については変動幅が非常に小さくなっている。サービス価格と連動性の高い賃金の伸びが、労働需給が引き締まる中でも緩やかなものにとどまっていることがその背景にある。

企業収益が過去最高を更新し、失業率もバブル期の水準まで低下するなど、賃上げを巡る環境は極めて良好だったにもかかわらず、2018年度の春闘賃上げ率は定期昇給分を除いたベースアップで0.5%程度にとどまった。企業の慎重な賃金設定スタンスが維持される中、デフレマインドが残存していることを背景に労働者側の賃上げ要求水準が上がらないことが賃上げ率の低迷につながっていると考えられるが、このような傾向は今後も続く可能性が高い。

消費者物価は先行きも為替、原油価格などの外生的な要因によって左右されやすい状況が続くが、2020年度中に日本銀行が物価安定の目標としている2%に達することは難しいだろう。

コアCPI上昇率は2018年度が前年比0.9%、2019年度が同1.3%(0.8%)、2020年度が同1.6%(1.1%)と予想する(括弧内は消費税率引き上げの影響を除くベース)。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2018年9月に前年比1.0%と7ヵ月ぶりに1%に達したが、その主因は既往の原油高に伴うエネルギー価格の上昇幅拡大である。日銀が基調的な物価変動を把握するために重視している「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」(いわゆるコアコアCPI)の上昇率はゼロ%台前半にとどまっている。

先行きについては、足もとの原油価格急落に伴うエネルギー価格の上昇幅縮小を主因として2018年末までには1%を割り込む可能性が高く、2019年度中はゼロ%台後半の推移が続くことが予想される。コアCPI上昇率が1%に達するのはオリンピック開催に向けて需要の拡大が見込まれる2020年度入り後となろう。

消費者物価のうち、財については為替、原油価格などの変動に伴う原材料価格の上昇を一定程度価格転嫁する動きが見られる一方、サービス価格については変動幅が非常に小さくなっている。サービス価格と連動性の高い賃金の伸びが、労働需給が引き締まる中でも緩やかなものにとどまっていることがその背景にある。

企業収益が過去最高を更新し、失業率もバブル期の水準まで低下するなど、賃上げを巡る環境は極めて良好だったにもかかわらず、2018年度の春闘賃上げ率は定期昇給分を除いたベースアップで0.5%程度にとどまった。企業の慎重な賃金設定スタンスが維持される中、デフレマインドが残存していることを背景に労働者側の賃上げ要求水準が上がらないことが賃上げ率の低迷につながっていると考えられるが、このような傾向は今後も続く可能性が高い。

消費者物価は先行きも為替、原油価格などの外生的な要因によって左右されやすい状況が続くが、2020年度中に日本銀行が物価安定の目標としている2%に達することは難しいだろう。

コアCPI上昇率は2018年度が前年比0.9%、2019年度が同1.3%(0.8%)、2020年度が同1.6%(1.1%)と予想する(括弧内は消費税率引き上げの影響を除くベース)。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年11月15日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/08 | 2025・2026年度経済見通し-25年4-6月期GDP2次速報後改定 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年09月30日

米国における生保加入率の状況-新契約販売実績は4年連続で過去最高となるも、生保加入率は低下傾向-日本は、加入率は高いものの一人あたり加入金額が小さく、死亡保障不足に陥っている- -

2025年09月30日

グループホームに総量規制? -

2025年09月30日

ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- -

2025年09月30日

鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 -

2025年09月30日

今週のレポート・コラムまとめ【9/24-9/29発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018~2020年度経済見通し(18年11月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018~2020年度経済見通し(18年11月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!