- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2018~2020年度経済見通し(18年11月)

2018年11月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.2018年7-9月期は年率▲1.2%と2四半期ぶりのマイナス成長

2018年7-9月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比▲0.3%(前期比年率▲1.2%)と2四半期ぶりのマイナス成長となった。

4-6月期の高成長(前期比年率3.0%)から一転してマイナス成長となった主因は、4-6月期に高い伸びとなった民間消費、設備投資がいずれも減少に転じたことである。民間消費は天候不順による外出の手控えや生鮮野菜、エネルギー価格の高騰による実質購買力の低下から、前期比▲0.1%と2四半期ぶりに減少した(4-6月期:同0.7%)。また、好調が続いていた設備投資も自然災害に伴う供給制約の影響から前期比▲0.2%と8四半期ぶりに減少した(4-6月期:同3.1%)。

また、海外経済の減速や自然災害の影響などから輸出が前期比▲1.8%と大きく落ち込んだことから(輸入は前期比▲1.4%)、外需寄与度は前期比▲0.1%(年率▲0.3%)と小幅ながら4-6月期に続き成長率の押し下げ要因となった。

夏場以降の景気は自然災害の影響で実勢が見極めにくくなっているが、民間消費は2017年4-6月期から増加と減少を繰り返しており、緩やかな持ち直しにとどまっている。一方、設備投資は好調な企業収益を背景に回復基調を維持していると判断される。

4-6月期の高成長(前期比年率3.0%)から一転してマイナス成長となった主因は、4-6月期に高い伸びとなった民間消費、設備投資がいずれも減少に転じたことである。民間消費は天候不順による外出の手控えや生鮮野菜、エネルギー価格の高騰による実質購買力の低下から、前期比▲0.1%と2四半期ぶりに減少した(4-6月期:同0.7%)。また、好調が続いていた設備投資も自然災害に伴う供給制約の影響から前期比▲0.2%と8四半期ぶりに減少した(4-6月期:同3.1%)。

また、海外経済の減速や自然災害の影響などから輸出が前期比▲1.8%と大きく落ち込んだことから(輸入は前期比▲1.4%)、外需寄与度は前期比▲0.1%(年率▲0.3%)と小幅ながら4-6月期に続き成長率の押し下げ要因となった。

夏場以降の景気は自然災害の影響で実勢が見極めにくくなっているが、民間消費は2017年4-6月期から増加と減少を繰り返しており、緩やかな持ち直しにとどまっている。一方、設備投資は好調な企業収益を背景に回復基調を維持していると判断される。

(7-9月期の落ち込みは自然災害の影響大も、輸出は基調として減速)

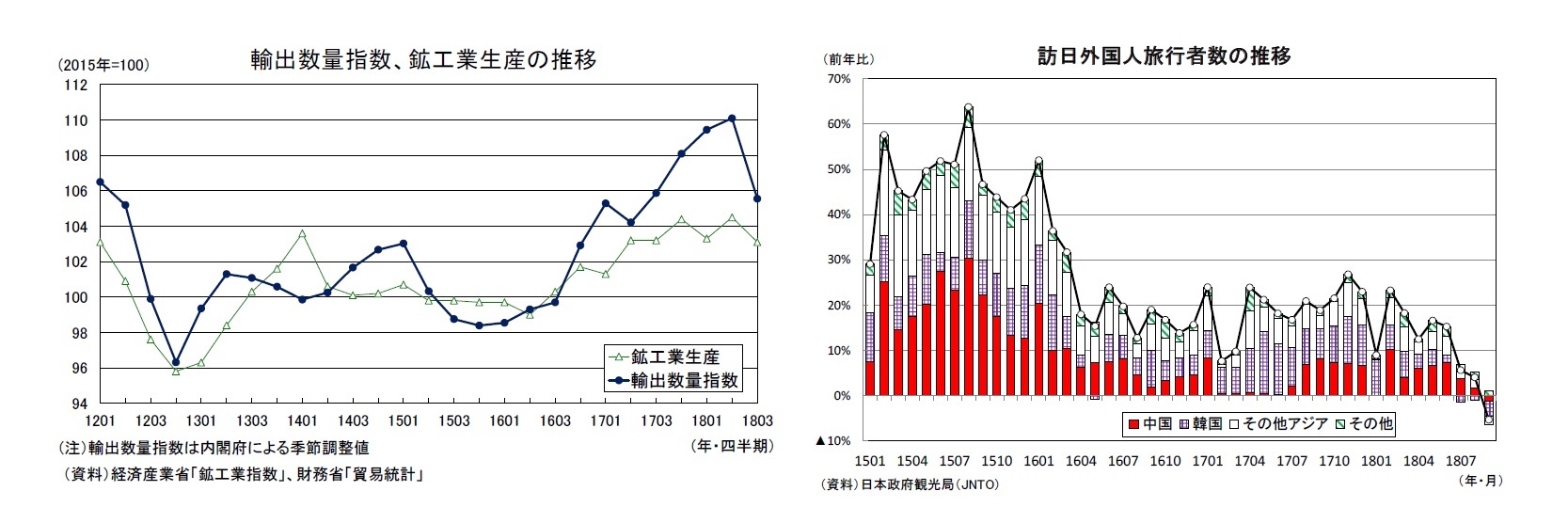

2018年7-9月期の経済活動は、西日本豪雨、台風、北海道地震などの相次ぐ自然災害の発生によって大きく落ち込んだ。景気との連動性が高い鉱工業生産指数は、豪雨、台風上陸によって一部の工場で操業停止を余儀なくされたことなどから、前期比▲1.3%と2四半期ぶりに低下した。また、これまで好調を続けてきたインバウンド需要だが、9月に台風第21 号、北海道地震によって関西空港、新千歳空港などが一時閉鎖されたこともあり、訪日外客数は前年比▲5.3%と2013年1月以来5年8ヵ月ぶりの減少となった。特に、関西、北海道への訪問客が多い中国、韓国など東アジアからの来客数が大幅に減少した。

2018年7-9月期の経済活動は、西日本豪雨、台風、北海道地震などの相次ぐ自然災害の発生によって大きく落ち込んだ。景気との連動性が高い鉱工業生産指数は、豪雨、台風上陸によって一部の工場で操業停止を余儀なくされたことなどから、前期比▲1.3%と2四半期ぶりに低下した。また、これまで好調を続けてきたインバウンド需要だが、9月に台風第21 号、北海道地震によって関西空港、新千歳空港などが一時閉鎖されたこともあり、訪日外客数は前年比▲5.3%と2013年1月以来5年8ヵ月ぶりの減少となった。特に、関西、北海道への訪問客が多い中国、韓国など東アジアからの来客数が大幅に減少した。

2018年7-9月期の経済指標の悪化は、その多くが自然災害による悪影響を受けたものと考えられるため、その影響がなくなる10月には反発することが期待される。ただし、景気の牽引役となっていた輸出は2018年入り後伸びが鈍化しており、海外経済の回復ペース鈍化を背景に基調として減速局面に入っている可能性が高い。

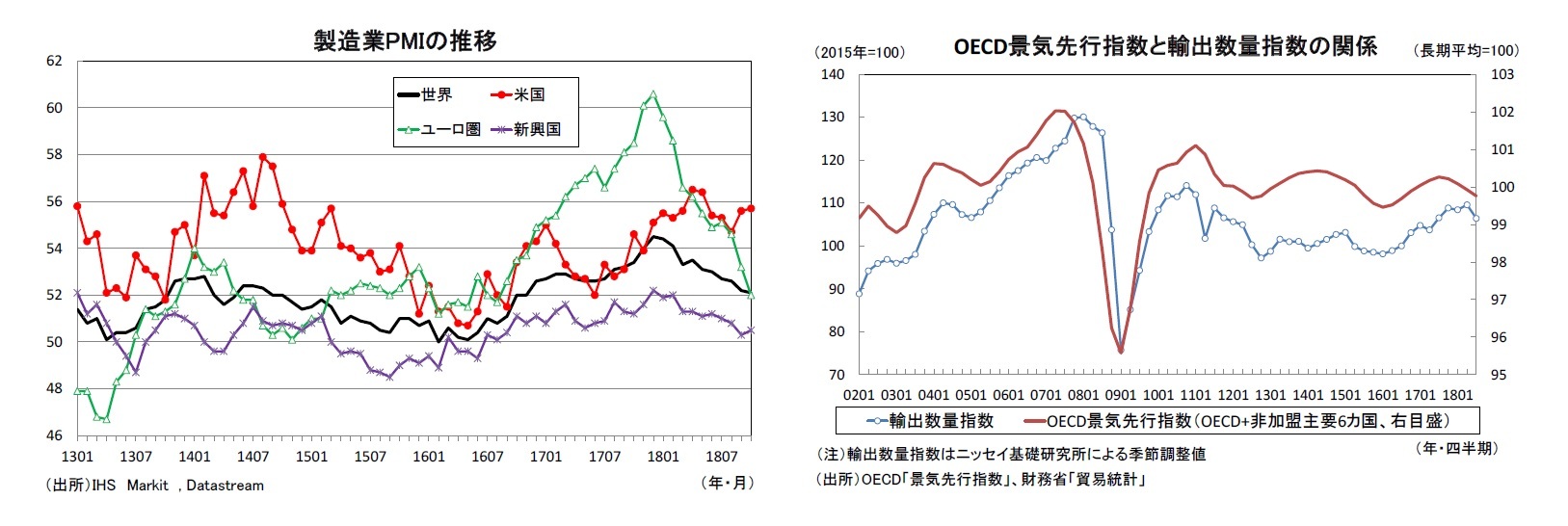

IHS Markitの製造業PMI(購買者担当指数)は2017年12月の54.5をピークに低下を続けており、2018年10月には52.1となった。地域別には、米国が高水準を維持している一方、2017年末にかけて60台の高水準まで上昇したユーロ圏が急低下している。PMIは世界、米国、ユーロ圏、新興国ともに引き続き中立水準の50を上回っており、製造業の改善基調が途切れたわけではないが、拡大ペースは明らかに鈍化している。また、日本の輸出数量に対して先行性のあるOECD景気先行指数(OECD+非加盟主要6カ国)も2017年末頃をピークに緩やかな低下傾向が続いている。輸出を取り巻く環境は徐々に厳しくなっている。

IHS Markitの製造業PMI(購買者担当指数)は2017年12月の54.5をピークに低下を続けており、2018年10月には52.1となった。地域別には、米国が高水準を維持している一方、2017年末にかけて60台の高水準まで上昇したユーロ圏が急低下している。PMIは世界、米国、ユーロ圏、新興国ともに引き続き中立水準の50を上回っており、製造業の改善基調が途切れたわけではないが、拡大ペースは明らかに鈍化している。また、日本の輸出数量に対して先行性のあるOECD景気先行指数(OECD+非加盟主要6カ国)も2017年末頃をピークに緩やかな低下傾向が続いている。輸出を取り巻く環境は徐々に厳しくなっている。

(消費税率引き上げの影響)

10/15に安倍首相は、予定通り2019年10月に消費税率を8%から10%に引き上げることを表明し、経済に影響を及ぼすことがないようにあらゆる施策を総動員するとした。

具体的には、従来から決まっていた幼児教育の無償化、軽減税率の導入に加え、キャッシュレス決済時のポイント還元、自動車、住宅について2019年10月以降の購入にメリットがでるような施策を準備することを明らかとした。その後、低所得者対策としてプレミアム商品券の発行も検討されている。

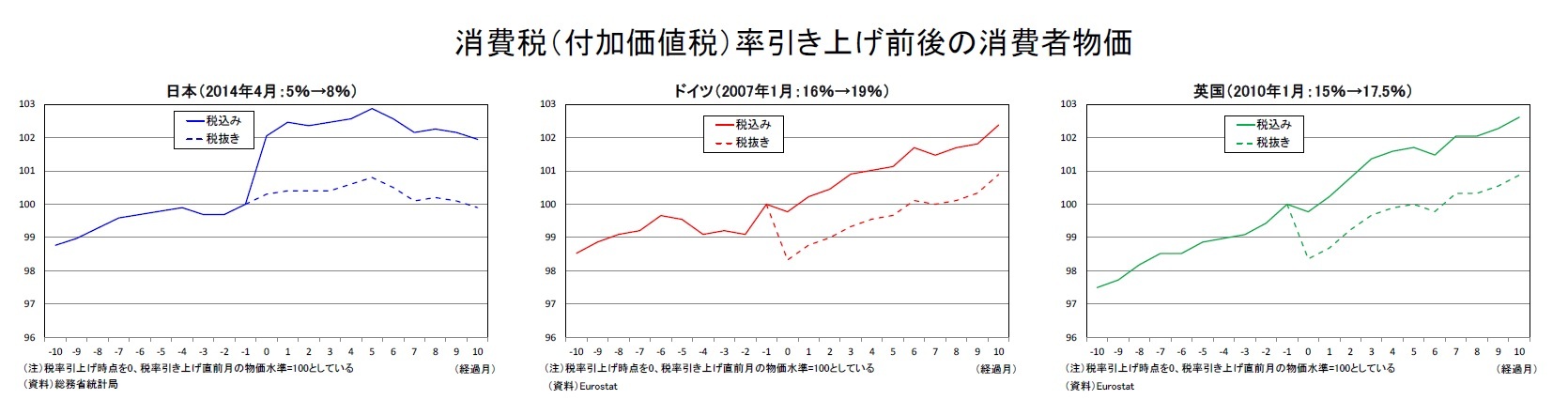

政府が特に重視しているのが、消費税率引き上げ前後の需要の平準化で、付加価値税率引き上げ前後の景気変動が小さく抑えられている欧州の事例を参考に、税率引き上げ前後に企業が柔軟な価格付けができるよう、ガイドラインを整備するとしている。

確かに、ドイツ、英国の付加価値税率引き上げ前後の個人消費は、日本に比べて増税前の駆け込み、増税後の反動ともに小さい。その一因が、日本と欧州で税率引き上げ時の価格転嫁の仕方が違うことだ。日本では税率引き上げと同時にほぼ100%価格転嫁されているのに対し、欧州では税率引き上げ時には税抜き価格が引き下げられ、税込み価格はあまり変わっていない。消費者から見れば税率引き上げ前に前倒しで購入するインセンティブがない。

欧州は価格の表示方式が総額表示(税込み)となっていることもあり、企業は増税前も増税後もほぼ同じペースで値上げをしている。結果的に税抜き価格では増税直後に値下げをしていることになる。このことは増税の一部を企業が負担していることを意味するが、もともとの物価上昇率が高いため、約半年後には税抜き価格でも増税前の水準に戻り、負担のかなりの部分は短期間で吸収されている。

一方、日本は欧州のように価格改定が頻繁ではないため、税率引き上げ時に価格転嫁を行わなかった場合には、長期にわたって企業が負担し続けることになりかねない。企業が価格決定を自由に行うのは望ましいことだが、デフレマインドが残る日本では増税前に積極的な値上げが行われることは考えにくい。欧州の価格転嫁方式を日本で取り入れることは難しいだろう。

10/15に安倍首相は、予定通り2019年10月に消費税率を8%から10%に引き上げることを表明し、経済に影響を及ぼすことがないようにあらゆる施策を総動員するとした。

具体的には、従来から決まっていた幼児教育の無償化、軽減税率の導入に加え、キャッシュレス決済時のポイント還元、自動車、住宅について2019年10月以降の購入にメリットがでるような施策を準備することを明らかとした。その後、低所得者対策としてプレミアム商品券の発行も検討されている。

政府が特に重視しているのが、消費税率引き上げ前後の需要の平準化で、付加価値税率引き上げ前後の景気変動が小さく抑えられている欧州の事例を参考に、税率引き上げ前後に企業が柔軟な価格付けができるよう、ガイドラインを整備するとしている。

確かに、ドイツ、英国の付加価値税率引き上げ前後の個人消費は、日本に比べて増税前の駆け込み、増税後の反動ともに小さい。その一因が、日本と欧州で税率引き上げ時の価格転嫁の仕方が違うことだ。日本では税率引き上げと同時にほぼ100%価格転嫁されているのに対し、欧州では税率引き上げ時には税抜き価格が引き下げられ、税込み価格はあまり変わっていない。消費者から見れば税率引き上げ前に前倒しで購入するインセンティブがない。

欧州は価格の表示方式が総額表示(税込み)となっていることもあり、企業は増税前も増税後もほぼ同じペースで値上げをしている。結果的に税抜き価格では増税直後に値下げをしていることになる。このことは増税の一部を企業が負担していることを意味するが、もともとの物価上昇率が高いため、約半年後には税抜き価格でも増税前の水準に戻り、負担のかなりの部分は短期間で吸収されている。

一方、日本は欧州のように価格改定が頻繁ではないため、税率引き上げ時に価格転嫁を行わなかった場合には、長期にわたって企業が負担し続けることになりかねない。企業が価格決定を自由に行うのは望ましいことだが、デフレマインドが残る日本では増税前に積極的な値上げが行われることは考えにくい。欧州の価格転嫁方式を日本で取り入れることは難しいだろう。

もうひとつの需要平準化策は、駆け込み需要と反動が大きい自動車、住宅について増税後の購入支援策を講じることだ。ただ、前回の引き上げ時にも、自動車取得税の引き下げやエコカー減税、住宅ローン減税の拡充、すまい給付金などの施策が実施されたが、減税等の規模が小さかったこともあり、あまり効果はなかった。2019年10月の消費増税に向けた具体的な対策の規模は年末までに取りまとめられる。もちろん、減税等の規模が消費税率引き上げによる負担増加分を上回るようなものとなれば、駆け込み需要や反動減は抑制できるが、それでは何のための増税なのか分からなくなってしまう。また、対策の規模が大きすぎれば、増税前に買い控えが発生するといった副作用をもたらす恐れもあるだろう。

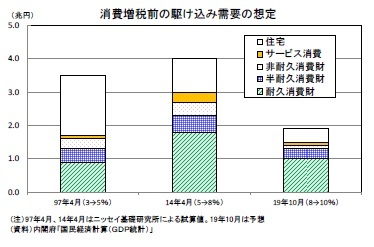

もともと、2019年10月の消費税率引き上げによる影響は、前回(2014年4月)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと(3%→2%)、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率の導入が予定されていたことから、実質的な引き上げ幅は前回の約半分であり、政府の追加的な施策がなくても消費増税による影響は前回よりも小さくなることが見込まれていた。また、住宅、自動車など買い替えサイクルの長い高額品については前回の引き上げ時に前倒しで購入されている割合が高いため、駆け込み需要の規模は前回増税時を下回る可能性が高い。

もともと、2019年10月の消費税率引き上げによる影響は、前回(2014年4月)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと(3%→2%)、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率の導入が予定されていたことから、実質的な引き上げ幅は前回の約半分であり、政府の追加的な施策がなくても消費増税による影響は前回よりも小さくなることが見込まれていた。また、住宅、自動車など買い替えサイクルの長い高額品については前回の引き上げ時に前倒しで購入されている割合が高いため、駆け込み需要の規模は前回増税時を下回る可能性が高い。

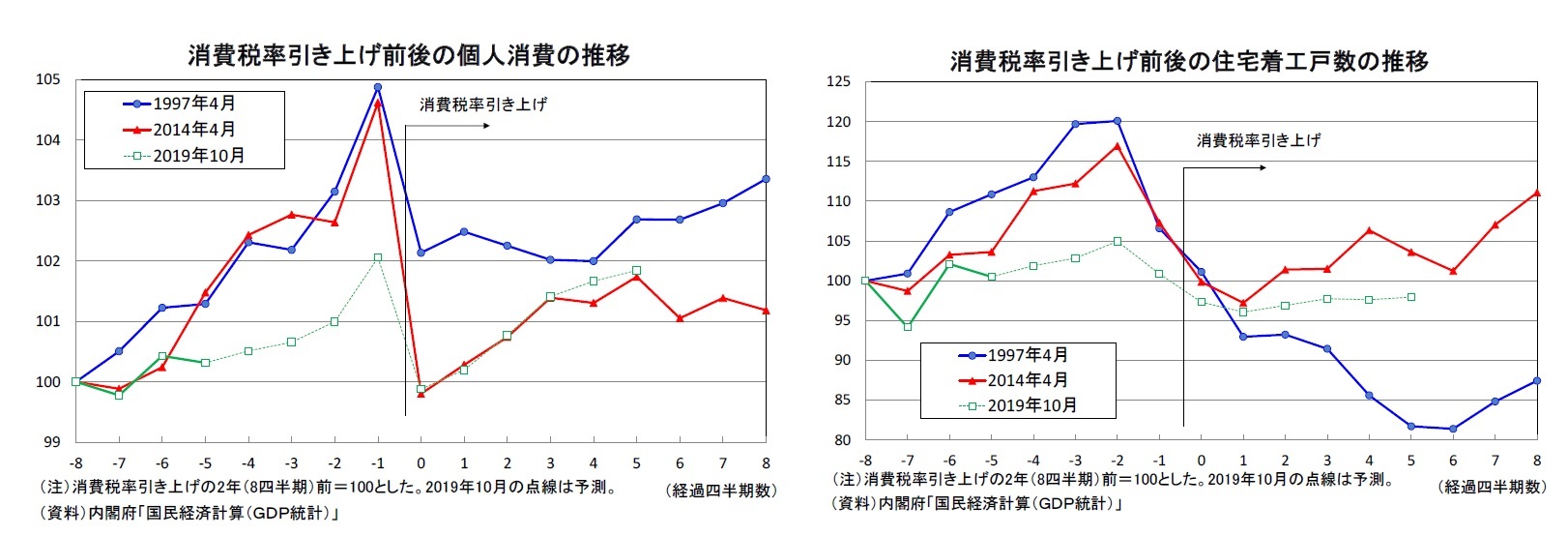

駆け込み需要とその反動はあくまでも需要の発生時期がずれるだけで、一定期間を均してみれば影響はニュートラルだ。長期にわたって個人消費などの経済活動に影響を及ぼすのは物価上昇に伴う実質所得低下のほうである。前回の消費税率引き上げ後の個人消費は反動減が一巡した後も低迷が続いたが、これは消費税率引き上げによって急速に落ち込んだ実質所得の水準がなかなか元に戻らなかったことが主因と考えられる。

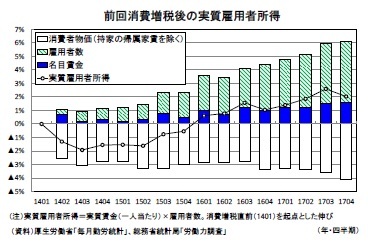

前回増税時の実質雇用者所得(一人当たり実質賃金×雇用者数)の動きを振り返ると、名目賃金の伸び悩みが続く中で消費者物価上昇率が前年比3%を上回る水準まで高まったため、実質賃金上昇率が大幅なマイナスとなり、このことが消費低迷の長期化につながった。実質雇用者所得が増税前(2014年1-3月期)の水準に戻ったのは増税から2年が経過した2016年1-3月期であった。

前回増税時の実質雇用者所得(一人当たり実質賃金×雇用者数)の動きを振り返ると、名目賃金の伸び悩みが続く中で消費者物価上昇率が前年比3%を上回る水準まで高まったため、実質賃金上昇率が大幅なマイナスとなり、このことが消費低迷の長期化につながった。実質雇用者所得が増税前(2014年1-3月期)の水準に戻ったのは増税から2年が経過した2016年1-3月期であった。足もとの賃金上昇率は好調な企業収益を背景としたボーナスの大幅増加から高めの伸びとなっているが、賃金総額の約4分の3を占める所定内給与の伸びは前年比0.5%程度(毎月勤労統計の共通事業所による伸び率)にとどまり、1%程度の消費者物価上昇率を下回っている。次回の消費税率引き上げによる消費者物価上昇率への影響は1%程度だが、賃上げ率が高まらなければ実質賃金上昇率はマイナスとなり、消費低迷が長期化するリスクが高まるだろう。

(2018年11月15日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/08 | 2025・2026年度経済見通し-25年4-6月期GDP2次速報後改定 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年09月30日

米国における生保加入率の状況-新契約販売実績は4年連続で過去最高となるも、生保加入率は低下傾向-日本は、加入率は高いものの一人あたり加入金額が小さく、死亡保障不足に陥っている- -

2025年09月30日

グループホームに総量規制? -

2025年09月30日

ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- -

2025年09月30日

鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 -

2025年09月30日

今週のレポート・コラムまとめ【9/24-9/29発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018~2020年度経済見通し(18年11月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018~2020年度経済見通し(18年11月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!