- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- プレミアムフライデーの次はシャイニングマンデー?-定着に向けた課題は

コラム

2018年08月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「プレミアムフライデー」に続いて、経産省が新たに始めようとしているのが月曜午前を休もうという「シャイニングマンデー」だ。7月30日、経産省の職員の3割が午前中に休暇を取ったそうだ。月末の金曜日に早帰りをする「プレミアムフライデー」の振り替えで、輝かしい1週間の始まりとして「シャイニングマンデー」と呼ぶ声もある1。その狙いは「プレミアムフライデー」と同じく消費喚起、そして、働き方改革の一環で長時間労働を是正することだ。

経産省の担当者によれば、月曜の午前中を休むことで、「観光地に行って月曜日の朝に帰ってくる、または子どもたちと夜遅くまでテレビを見たうえで月曜日はゆっくりと過ごしたうえで会社に来るといったような働き方ができる」とのことだ。

土日に半日程度の休暇を付け足すことで、旅行やレジャーなどの消費を喚起する、家族と過ごす時間を増やすという構想は「プレミアムフライデー」と全く同じだ。当初より経済界からは、月末の金曜日は繁忙期と重なることも多く、早帰りを促進することは難しいという声があがっていた。繁忙期を過ぎた後の「シャイニングマンデー」であれば休みやすいというケースもあるのかもしれない。

そもそも「プレミアムフライデー」は、どの程度利用されているのだろうか。ニッセイ基礎研究所の調査2によると、「プレミアムフライデー」の認知度は非常に高く9割を超える3。一方で利用率は非常に低い。少々古いデータであり最近の状況はもう少し改善されているかもしれないが、開始直後の2ヶ月の利用率は5%に満たない。利用が多かったのは、旗振り役の公務員や大企業、電気やガスなどのインフラ企業だ。利用者の過ごし方は、「食事」や「買い物」が4割を超えて多い。一方で「自宅で過ごした」も3割を超えており、早帰りをしても消費につながらない層も少なくない。

就業者の8割以上は勤め先で導入されなかったと回答しており、大半の企業は導入を躊躇していたようだ。「プレミアムフライデー」で消費者の行き先となる飲食店やデパートでは、むしろ人手が必要となってしまうし、そもそも仕事量を減らさずに早帰りだけを促進することは難しいためだろう。

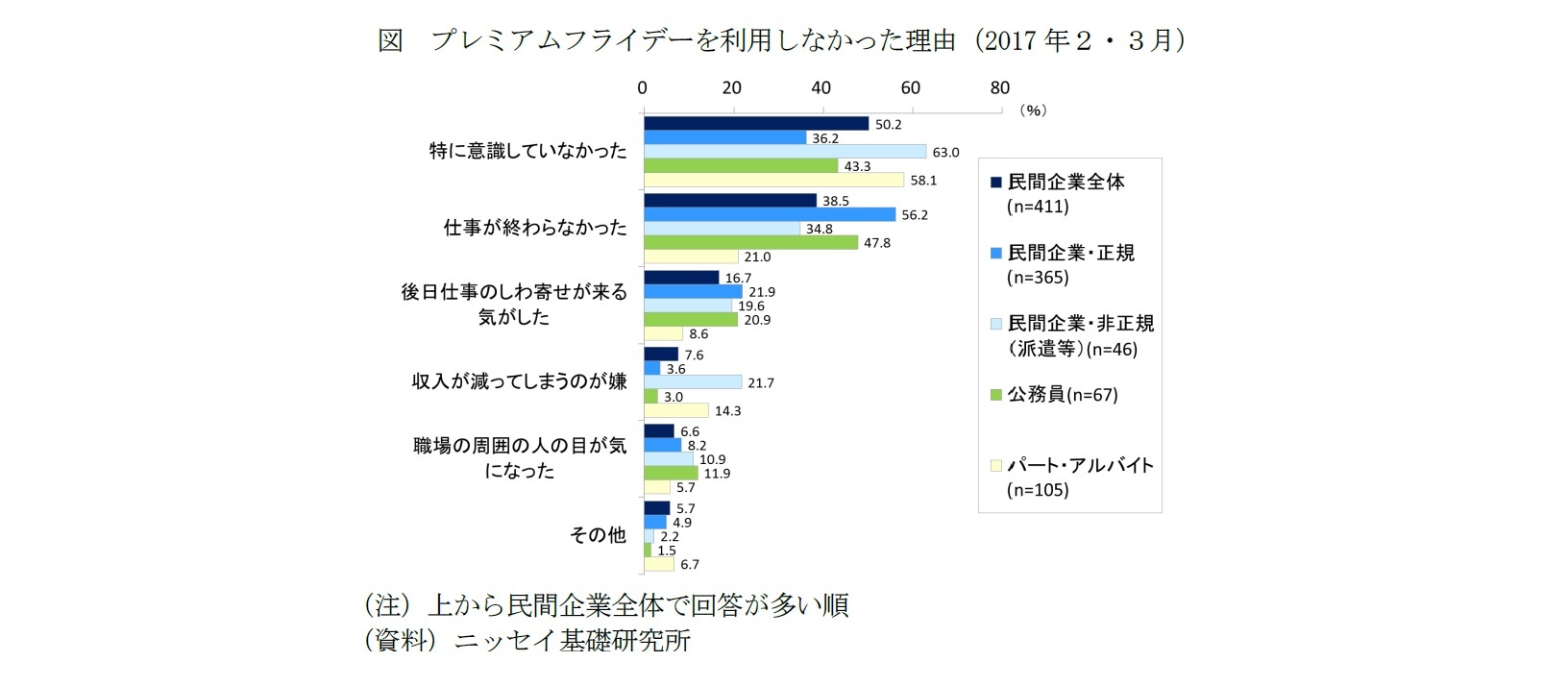

勤め先で導入されたが利用しなかったと回答した者に対して、その理由をたずねたところ、民間企業全体では「特に意識していなかった」が過半数を占めて最も多く、次に「仕事が終わらなかった」、「後日仕事のしわ寄せが来る気がした」と続いていた。

利用しなかった理由は雇用形態によって違いがあり、正規雇用者では「仕事が終わらなかった」や「後日仕事のしわ寄せが来る気がした」が多く、非正規雇用者では「特に意識していなかった」や「収入が減ってしまうのが嫌」が多い。正規雇用者は、やはり仕事が減らないと早帰りは難しいようだ。一方で非正規雇用者は、それぞれの組織における制度の導入の仕方にもよるが、そもそも施策の対象となっていないケースも多かったのかもしれない。また、時間給で働いている場合は収入が減ってしまうため、むしろ休みたくないという声もある。

経産省の担当者によれば、月曜の午前中を休むことで、「観光地に行って月曜日の朝に帰ってくる、または子どもたちと夜遅くまでテレビを見たうえで月曜日はゆっくりと過ごしたうえで会社に来るといったような働き方ができる」とのことだ。

土日に半日程度の休暇を付け足すことで、旅行やレジャーなどの消費を喚起する、家族と過ごす時間を増やすという構想は「プレミアムフライデー」と全く同じだ。当初より経済界からは、月末の金曜日は繁忙期と重なることも多く、早帰りを促進することは難しいという声があがっていた。繁忙期を過ぎた後の「シャイニングマンデー」であれば休みやすいというケースもあるのかもしれない。

そもそも「プレミアムフライデー」は、どの程度利用されているのだろうか。ニッセイ基礎研究所の調査2によると、「プレミアムフライデー」の認知度は非常に高く9割を超える3。一方で利用率は非常に低い。少々古いデータであり最近の状況はもう少し改善されているかもしれないが、開始直後の2ヶ月の利用率は5%に満たない。利用が多かったのは、旗振り役の公務員や大企業、電気やガスなどのインフラ企業だ。利用者の過ごし方は、「食事」や「買い物」が4割を超えて多い。一方で「自宅で過ごした」も3割を超えており、早帰りをしても消費につながらない層も少なくない。

就業者の8割以上は勤め先で導入されなかったと回答しており、大半の企業は導入を躊躇していたようだ。「プレミアムフライデー」で消費者の行き先となる飲食店やデパートでは、むしろ人手が必要となってしまうし、そもそも仕事量を減らさずに早帰りだけを促進することは難しいためだろう。

勤め先で導入されたが利用しなかったと回答した者に対して、その理由をたずねたところ、民間企業全体では「特に意識していなかった」が過半数を占めて最も多く、次に「仕事が終わらなかった」、「後日仕事のしわ寄せが来る気がした」と続いていた。

利用しなかった理由は雇用形態によって違いがあり、正規雇用者では「仕事が終わらなかった」や「後日仕事のしわ寄せが来る気がした」が多く、非正規雇用者では「特に意識していなかった」や「収入が減ってしまうのが嫌」が多い。正規雇用者は、やはり仕事が減らないと早帰りは難しいようだ。一方で非正規雇用者は、それぞれの組織における制度の導入の仕方にもよるが、そもそも施策の対象となっていないケースも多かったのかもしれない。また、時間給で働いている場合は収入が減ってしまうため、むしろ休みたくないという声もある。

「プレミアムフライデー」、そして、「シャイニングマンデー」は、今後、定着するのだろうか。「プレミアムフライデー」の調査結果を見ると、定着させるためには業務の生産性向上とセットで進める必要がある。「働き方改革」が推し進められているところだが、仕事量が減らないことには、他の日の残業につながりかねない。

また、業種や職種によって繁忙期は異なるため、実施日の更なる柔軟性が必要だ。その点で言えば、「プレミアムフライデー」のみで促進するよりも、「シャイニングマンデー」を合わせた方が効果は上がるだろう。さらに、金曜午後や月曜午前にこだわらずに、同じ会社であっても部署ごとに休みやすい日に休むなど柔軟に実施することができれば利用率は上がるのかもしれない。

さらに、可処分所得を引き上げる必要もあるだろう。景気は回復基調にはあるが、労働者一人当たりの実質賃金は伸び悩んでいる。また、高齢化が進む中で、生活者全体で漠然とした将来の経済不安が漂っている。消費を喚起するためには「働き方改革」と合わせて所得の引き上げも必要だ。

1 テレビ朝日ANNニュース「経産省担当者『シャイニングマンデー』について語る」(2018/7/31)

2 「家計消費と生活不安に関する調査」、調査対象:全国の20~70歳代の一般個人、調査手法:ネットリサーチ、実施時期:2017/4/6~4/13、調査機関:(株)マクロミル

3 詳しくは、久我尚子「開始から1年、プレミアムフライデー」ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018/1/22)参照。

また、業種や職種によって繁忙期は異なるため、実施日の更なる柔軟性が必要だ。その点で言えば、「プレミアムフライデー」のみで促進するよりも、「シャイニングマンデー」を合わせた方が効果は上がるだろう。さらに、金曜午後や月曜午前にこだわらずに、同じ会社であっても部署ごとに休みやすい日に休むなど柔軟に実施することができれば利用率は上がるのかもしれない。

さらに、可処分所得を引き上げる必要もあるだろう。景気は回復基調にはあるが、労働者一人当たりの実質賃金は伸び悩んでいる。また、高齢化が進む中で、生活者全体で漠然とした将来の経済不安が漂っている。消費を喚起するためには「働き方改革」と合わせて所得の引き上げも必要だ。

1 テレビ朝日ANNニュース「経産省担当者『シャイニングマンデー』について語る」(2018/7/31)

2 「家計消費と生活不安に関する調査」、調査対象:全国の20~70歳代の一般個人、調査手法:ネットリサーチ、実施時期:2017/4/6~4/13、調査機関:(株)マクロミル

3 詳しくは、久我尚子「開始から1年、プレミアムフライデー」ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018/1/22)参照。

(2018年08月27日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【プレミアムフライデーの次はシャイニングマンデー?-定着に向けた課題は】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

プレミアムフライデーの次はシャイニングマンデー?-定着に向けた課題はのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!