- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 縮小するアルコール市場、その活路は?-男性の「アルコール離れ」、40代以上の女性は若者より飲む、飲まない若者でも職場の飲み会は重視~消費者の今を知る

縮小するアルコール市場、その活路は?-男性の「アルコール離れ」、40代以上の女性は若者より飲む、飲まない若者でも職場の飲み会は重視~消費者の今を知る

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――アルコール市場の縮小と多様化~「とりあえずビール」からそれぞれ好きなものへ、税率の影響も

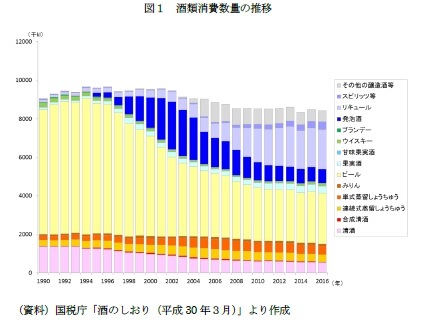

一方で日本のアルコール市場は1996年をピークに縮小傾向にある(図1)。また、消費されるアルコールの種類も変容している。1990年代半ばまではビールが約7割を占め、ビールと2位の清酒を合わせると全体の8割を超えていた。しかし、1990年代後半からビールや日本酒が減少する一方、発泡酒やリキュール、その他の醸造酒等が増えるようになり、消費されるアルコールは多様化している。なお、その他の醸造酒等は、2006年の酒税法改正の際に出来た区分で、いわゆる第三のビールの一部が含まれる。

ビール消費量の大幅な減少には税率の高さの影響が指摘できる。ビールとは麦芽比率50%以上の醸造酒のことで(2018年の酒税法改正前は67%)、麦芽比率に応じて税率が定められている。1990年代半ば頃から、消費者が安いビールを求める中で、メーカーは麦芽比率の低いビールテイストの発泡酒の開発を進めてきた。しかし、2003年に発泡酒に対する税率が引き上げられると、さらに麦芽比率を下げた商品として、第三のビールの開発へと移っていった。

ビール消費量の大幅な減少には税率の高さの影響が指摘できる。ビールとは麦芽比率50%以上の醸造酒のことで(2018年の酒税法改正前は67%)、麦芽比率に応じて税率が定められている。1990年代半ば頃から、消費者が安いビールを求める中で、メーカーは麦芽比率の低いビールテイストの発泡酒の開発を進めてきた。しかし、2003年に発泡酒に対する税率が引き上げられると、さらに麦芽比率を下げた商品として、第三のビールの開発へと移っていった。ビールの消費量が減少した背景には、税率の高さだけでなく消費者の好みが多様化した影響もあるだろう。図1を見ると、近年、チューハイやカクテルに使われるリキュールの消費量が伸びている。ひと昔前は、会社やサークルなどの集まりでは、「とりあえずビール」ということが多かっただろうが、最近では若者を中心に一杯目からそれぞれ好きなものを注文するということも少なくないようだ。

2――アルコール市場の縮小要因~男性や若者の「アルコール離れ」、飲む量の減る高齢者の増加

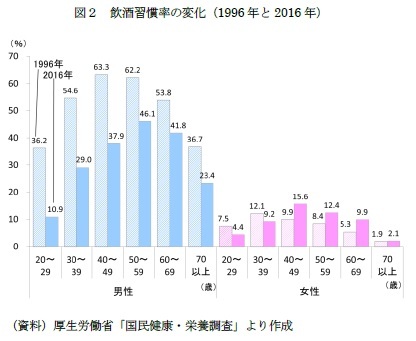

厚生労働省「国民健康・栄養調査」によると、日本人の飲酒習慣率は、アルコール消費量がピークであった1996年では男性52.5%、女性7.6%であったが、2016年では男性33.0%(▲19.5%pt)、女性(8.6%、+1.0%pt)であり、男性は大幅に低下する一方、女性はわずかに上昇している。

年代別に詳しく見ると、20代の男女では低下しており、確かに「若者のアルコール離れ」は言えそうだ(図2)。しかし、男性では20代だけでなく、全ての年代で低下している。特に30~40代では20%pt以上の大幅な低下が見られる。20~40代の男性は飲酒量が多く、飲酒日1日あたり2合以上が45%程度を占める。よって、飲酒量の多い年代の男性が飲まなくなったことが日本のアルコール市場が縮小している大きな要因と言える。

年代別に詳しく見ると、20代の男女では低下しており、確かに「若者のアルコール離れ」は言えそうだ(図2)。しかし、男性では20代だけでなく、全ての年代で低下している。特に30~40代では20%pt以上の大幅な低下が見られる。20~40代の男性は飲酒量が多く、飲酒日1日あたり2合以上が45%程度を占める。よって、飲酒量の多い年代の男性が飲まなくなったことが日本のアルコール市場が縮小している大きな要因と言える。また、少子高齢化の影響もあるだろう。飲酒量の多い現役世代の人口が減り、飲酒量の少ない高齢者が増えている。日本の人口は2010年をピークに減少局面に入ったが、飲酒量が大幅に減る60代以上の人口割合は高まっている。飲酒日1日あたり2合以上飲む割合は男性の50代まで4割を超えるが、60代では3割を下回る。また、総人口に占める60代以上の割合は、1996年では21.3%だが、2016年では34.0%(+12.7%)へと上昇している(厚生労働省「人口動態調査」)。

3――「アルコール離れ」の背景~健康志向の高まりと会合の減少、若者は飲酒以外の楽しみとリスク回避

若者については、情報通のデジタルネイティブは健康に関する知識が豊富で、むしろ上の年代より健康志向が高いという指摘もある1。また、成熟した消費社会では、飲酒以外にも多様な楽しみがある。そして、景気低迷の中で生まれ育った世代では、何につけてもできるだけリスクを回避する傾向も強いのかもしれない。

1 今泉潤子「健康志向が高まる米国で事業強化を進める食品メーカー」、三井住友銀行、マンスリー・レビュー(2015年5月号)

4――40代以上の女性で高まる飲酒習慣率~女性の社会進出で女性好みの味や店が増えた?

40代以上の女性で飲酒習慣率が高まっている背景には、女性の社会進出とともに、女性が好むようなチューハイやカクテルなどの商品が充実してきたこと、また、都市部では仕事帰りに女性が立ち寄りやすい立ち飲みバーなども増えてきたことで、女性がアルコールを楽しみやすい場が充実してきたことが考えられる。

5――アルコール市場の活路~飲まないけれど若者の職場の飲み会重視志向は高まっている

ここで興味深い調査結果を紹介したい。公益財団法人日本生産性本部「2018年度新入社員春の意識調査」によると、新入社員では、友人からの誘いよりも職場の飲み会を優先する志向が高まっている。2000年では職場の飲み会を優先する割合は57.5%だったが、2018年では82.3%へと上昇している。

なぜ新入社員は職場の飲み会を優先するようになったのだろうか。バブル崩壊以降、長らく就職氷河期が続いた。最近は売り手市場だが、人気のある企業の内定を得るには相変わらず厳しい競争を勝ち抜く必要がある。よって、新入社員では、せっかく入った会社なのだから周囲と上手くやりたい、という気持ちが高まっているのかもしれない。とはいえ、今の若者は上司の誘いに長時間付き合うような「昔ながらの飲みニュケーション」は求めていないだろう。また、飲み会の場でも若者が飲むのはノンアルコールかもしれない。かつての飲み会の様相とは違うかもしれないが、まずは、飲み会という名のコミュニケーションの場を作ることがアルコール市場の活路につながるのではないだろうか。

(2018年07月31日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【縮小するアルコール市場、その活路は?-男性の「アルコール離れ」、40代以上の女性は若者より飲む、飲まない若者でも職場の飲み会は重視~消費者の今を知る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

縮小するアルコール市場、その活路は?-男性の「アルコール離れ」、40代以上の女性は若者より飲む、飲まない若者でも職場の飲み会は重視~消費者の今を知るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!