- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済:2018年上期を総括した上で今後の注目ポイントを探る

2018年07月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.中国経済の概況

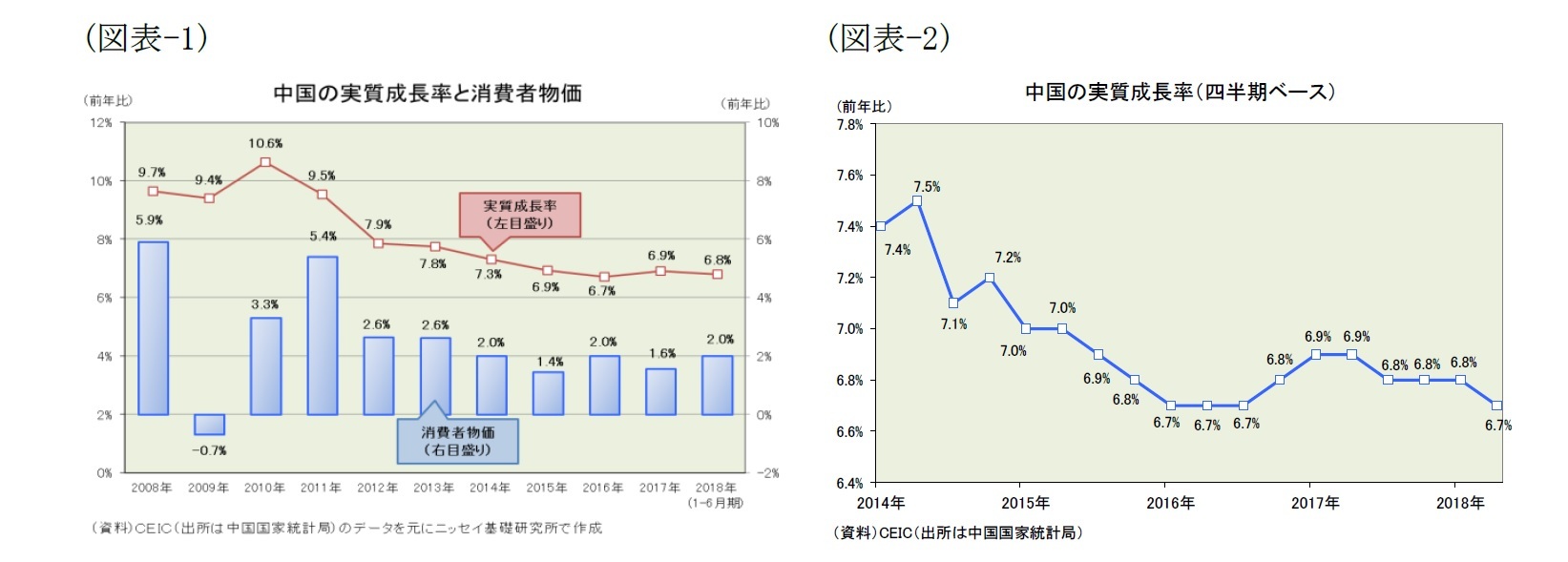

中国国家統計局が7月16日に公表した18年上期(1-6月期)の国内総生産(GDP)は41兆8961億元(日本円換算で約716兆円)となり、成長率は実質で前年比6.8%増と2017年通期の同6.9%増を0.1ポイント下回った。また、消費者物価は同2.0%上昇と17年通期(同1.6%上昇)を0.4ポイント上回った(図表-1)。GDPを産業別に見ると、第2次産業は同6.1%増と17年通期(同6.1%増)と同じ伸びを維持したものの、第3次産業が同7.6%増と17年通期(同8.0%増)を下回り、第1次産業も同3.2%増と17年通期(同3.9%増)を下回った。なお、18年4-6月期の経済成長率は前年比6.7%増と1-3月期を0.1ポイント下回った(図表-2)。

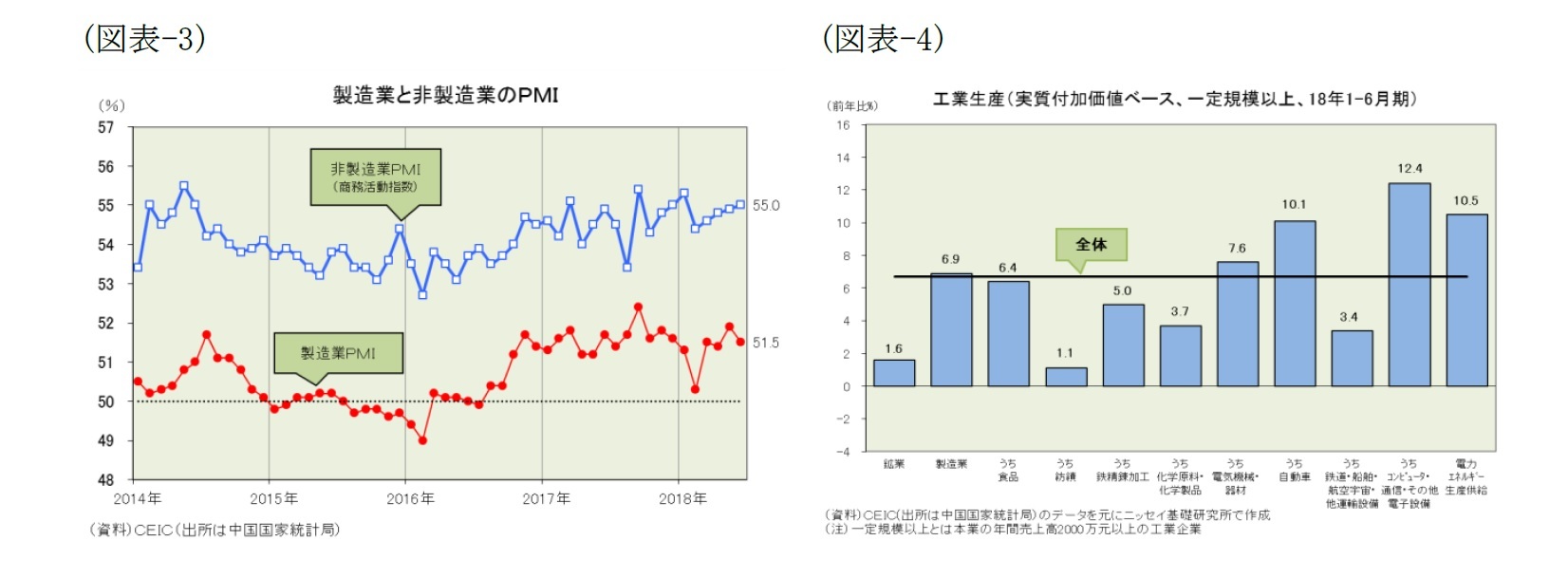

他方、製造業PMIを見ると、18年6月は51.5%と23ヶ月連続で拡張・収縮の境界となる50%を上回り、同予想指数も57.9%と高水準を維持している。非製造業(商務活動指数)を見ても55.0%と製造業よりも高水準にあり、同予想指数も60.8%と高水準を維持している(図表-3)。

一方、産業構造の転換は静かに進んだ。18年上期の鉱工業生産(実質付加価値ベース、一定規模以上)を見ると前年比6.7%増と17年通期(同6.6%増)を0.1ポイント上回った。内訳を見るとコンピュータ・通信・その他電子設備、自動車、電気機械・器材など新時代の牽引役と期待される産業が高い伸びを示した一方、鉱業や鉄精錬加工など過剰設備・過剰債務を抱える産業は低い伸びに留まり、産業構造の転換が静かに進んだことを裏付ける結果となった(図表-4)。なお、工業設備稼働率は16年(73.3%)に底打ちして、ここもと77%前後で推移している。

一方、産業構造の転換は静かに進んだ。18年上期の鉱工業生産(実質付加価値ベース、一定規模以上)を見ると前年比6.7%増と17年通期(同6.6%増)を0.1ポイント上回った。内訳を見るとコンピュータ・通信・その他電子設備、自動車、電気機械・器材など新時代の牽引役と期待される産業が高い伸びを示した一方、鉱業や鉄精錬加工など過剰設備・過剰債務を抱える産業は低い伸びに留まり、産業構造の転換が静かに進んだことを裏付ける結果となった(図表-4)。なお、工業設備稼働率は16年(73.3%)に底打ちして、ここもと77%前後で推移している。

2.需要別の動き

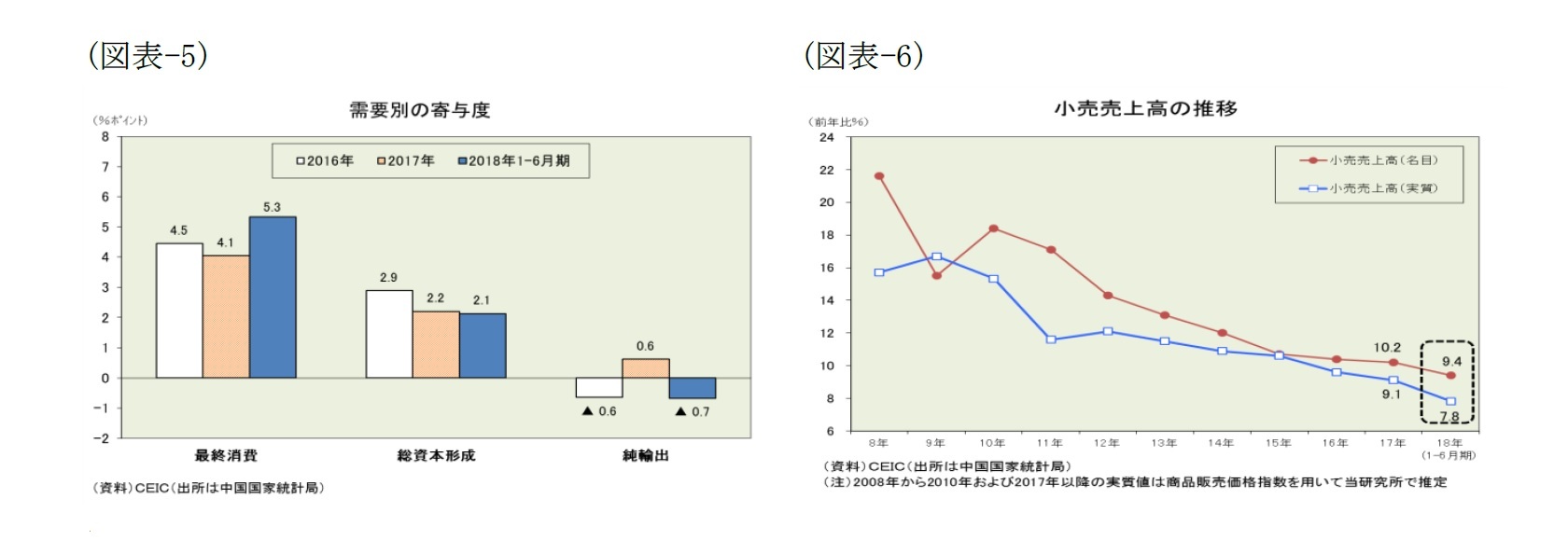

一方、需要面から中国経済を見ると、実質成長率(前年比6.8%増)への寄与度は、最終消費が5.3ポイント、総資本形成が2.1ポイント、純輸出が▲0.7ポイントだった(図表-5)。

個人消費はやや減速したものの高水準の伸びを維持したと見られる。前述の最終消費は5.3ポイントと17年通期の4.1ポイントを1.2ポイントも上回った。但し、最終消費には政府消費が含まれる上、個人消費の代表指標である小売売上高(名目ベース)を見ると前年比9.4%増と17年通期の同10.2%増を下回っており、ニッセイ基礎研究所で推計した実質ベースでは同7.8%増と17年通期の同9.1%増を大きく下回った(図表-6)。従って、個人消費の伸びはやや減速したものの、政府消費の伸びが加速したため、最終消費の寄与度が上昇したと見るのが妥当だろう。

個人消費はやや減速したものの高水準の伸びを維持したと見られる。前述の最終消費は5.3ポイントと17年通期の4.1ポイントを1.2ポイントも上回った。但し、最終消費には政府消費が含まれる上、個人消費の代表指標である小売売上高(名目ベース)を見ると前年比9.4%増と17年通期の同10.2%増を下回っており、ニッセイ基礎研究所で推計した実質ベースでは同7.8%増と17年通期の同9.1%増を大きく下回った(図表-6)。従って、個人消費の伸びはやや減速したものの、政府消費の伸びが加速したため、最終消費の寄与度が上昇したと見るのが妥当だろう。

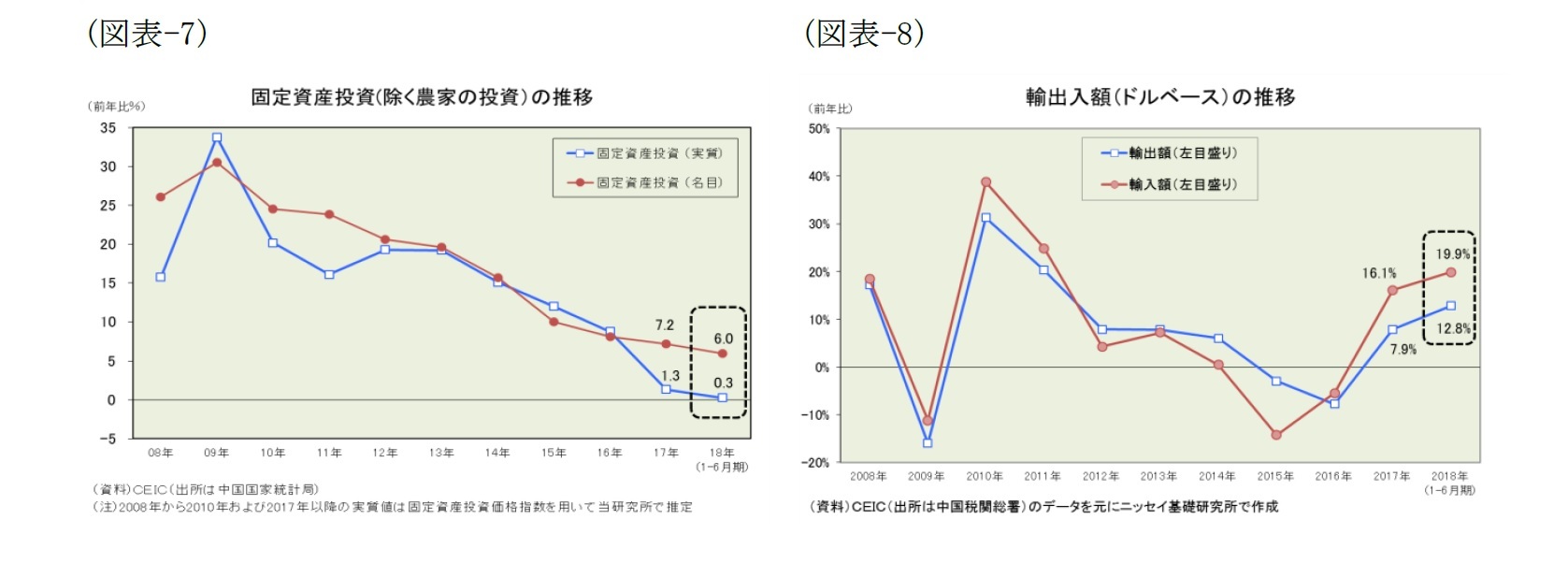

次に、投資は減速したと見られる。総資本形成の寄与度は2.1ポイントと17年通期(2.2ポイント)からほぼ横ばいに留まった。しかし、投資の代表指標である固定資産投資(除く農家の投資)は前年比6.0%増と17年通期(同7.2%増)を大きく下回り、ニッセイ基礎研究所で推計した実質ベースでも同0.3%増と17年通期の同1.3%増を大きく下回った(図表-7)。従って、投資は減速したものの、在庫が増えたため、総資本形成の寄与度は横ばいに留まったと見るのが妥当だろう。

また、純輸出はGDPを押し下げるマイナス寄与となった。輸出額(ドルベース)は前年比12.8%増と17年通期の同7.9%増から加速したものの、輸入額(ドルベース)も同19.9%増と17年通期の同16.1%増から加速したため、モノの貿易黒字は1396億米ドルと17年上期の1775億米ドルを大幅に下回った(図表-8)。

また、純輸出はGDPを押し下げるマイナス寄与となった。輸出額(ドルベース)は前年比12.8%増と17年通期の同7.9%増から加速したものの、輸入額(ドルベース)も同19.9%増と17年通期の同16.1%増から加速したため、モノの貿易黒字は1396億米ドルと17年上期の1775億米ドルを大幅に下回った(図表-8)。

3.金融面の動き

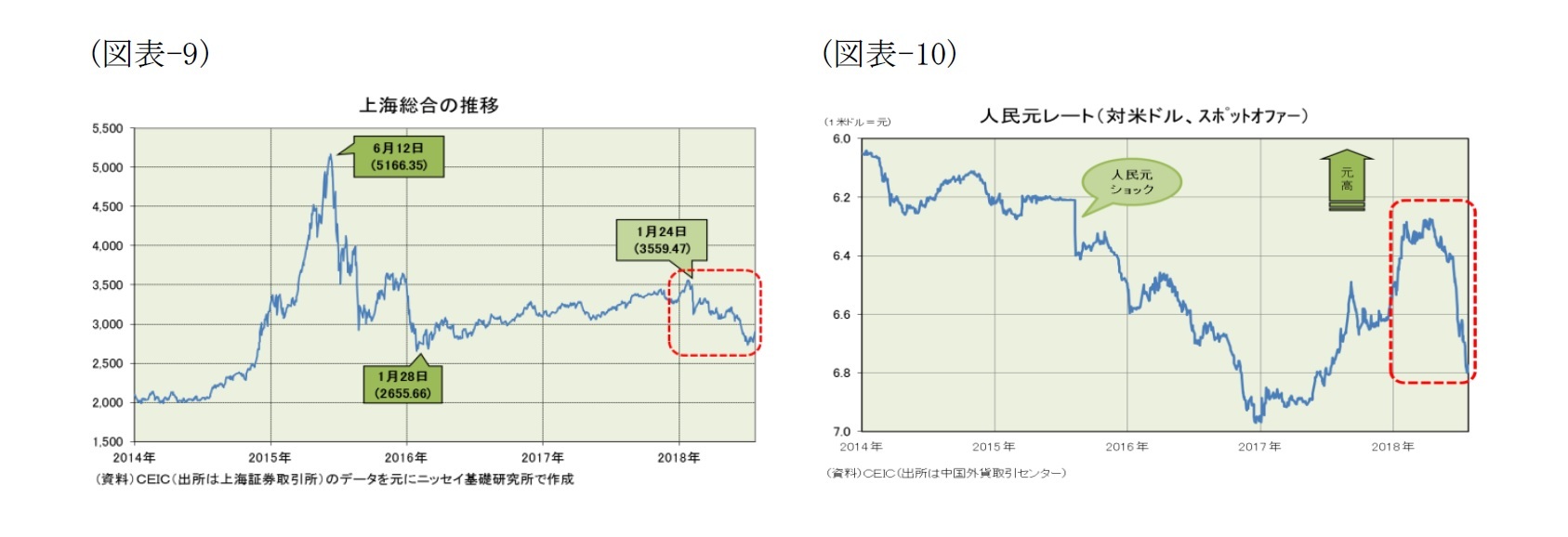

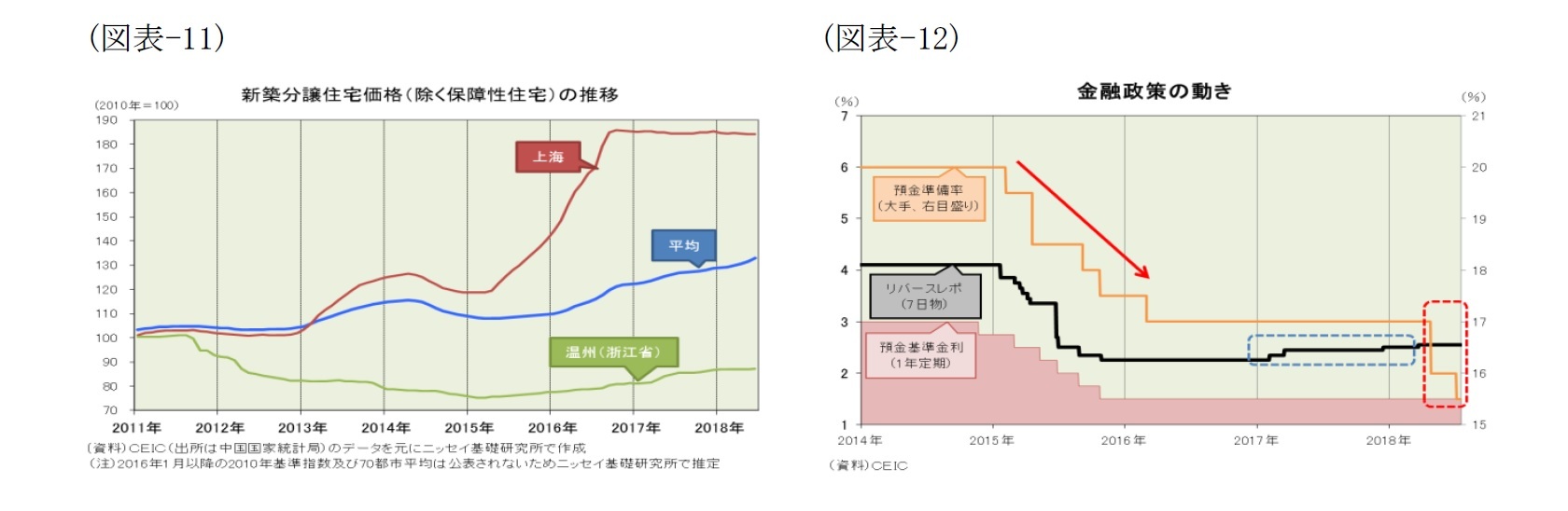

18年上期の金融市場を振り返ると、住宅価格が最高値更新を続けバブル懸念は残るものの、米中貿易摩擦の激化を背景に中国株が下落、これまで堅調だった人民元も下落に転じた。そして、中国人民銀行は預金準備率を引き下げるなど金融政策を緩和気味に調整することとなった。

中国株に焦点を当てると、15年夏に急落した中国株は、景気の持ち直しと政府系ファンド(国家隊)の買い支えを背景に16年1月に底打ちし18年1月には戻り高値を更新したが、米中貿易摩擦の激化を背景に下落に転じた(図表-9)。

また、人民元に焦点を当てると、15年8月には米ドルに対する基準値を3日間で約4.5%切り下げ(人民元ショック)、その後も資金流出が続いたが、17年5月に人民元の基準値設定方法を変更したことや欧州経済の復調を背景にユーロドルが上昇したことなどから、18年春には人民元ショック前の同6.2元を窺う動きとなった。しかし、欧州経済の減速やEU結束の乱れを背景に4月にユーロドルが下落に転じると元高も止まり、米国発の関税引き上げ合戦を背景に中国政府が元安を許容するとの見方が強まって、人民元は大きく下落することとなった(図表-10)。

中国株に焦点を当てると、15年夏に急落した中国株は、景気の持ち直しと政府系ファンド(国家隊)の買い支えを背景に16年1月に底打ちし18年1月には戻り高値を更新したが、米中貿易摩擦の激化を背景に下落に転じた(図表-9)。

また、人民元に焦点を当てると、15年8月には米ドルに対する基準値を3日間で約4.5%切り下げ(人民元ショック)、その後も資金流出が続いたが、17年5月に人民元の基準値設定方法を変更したことや欧州経済の復調を背景にユーロドルが上昇したことなどから、18年春には人民元ショック前の同6.2元を窺う動きとなった。しかし、欧州経済の減速やEU結束の乱れを背景に4月にユーロドルが下落に転じると元高も止まり、米国発の関税引き上げ合戦を背景に中国政府が元安を許容するとの見方が強まって、人民元は大きく下落することとなった(図表-10)。

(2018年07月27日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/07/30 | 図表でみる世界の人口ピラミッド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年09月03日

ブラジルGDP(2025年4-6月期)-内需は弱く、輸出も減速 -

2025年09月03日

増え行く単身世帯と消費市場への影響(4)-教養娯楽・交際費から見る「自分時間」「人間関係」「自己表現」への投資 -

2025年09月03日

DC制度運営の再点検を -

2025年09月03日

成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 -

2025年09月03日

日本の人的資本投資の現状と課題

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済:2018年上期を総括した上で今後の注目ポイントを探る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済:2018年上期を総括した上で今後の注目ポイントを探るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!