- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 労働市場の流動化を促すために退職給付制度の見直しを

2018年07月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

我が国の生産年齢人口が減少する中で、限りある労働力を効率的に活用することは、経済を活性化する上で必要不可欠である。そのためには、労働力がより生産性の高い産業・企業へ円滑にシフトしうる環境作りが必要だ。政府も、「転職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行により、国全体の生産性が上がる1」と、労働力の移動を後押しする施策を推進している。

労働力移動活性化の手段として企業支援や人材育成支援に焦点が当たることが多いが、当レポートでは、雇用の流動化が進まないもう一つの要因となっている退職給付制度について、議論を進めたい。尚、本稿では、退職一時金制度と企業年金制度を合わせて退職給付制度として扱う。

1 働き方改革実行計画

労働力移動活性化の手段として企業支援や人材育成支援に焦点が当たることが多いが、当レポートでは、雇用の流動化が進まないもう一つの要因となっている退職給付制度について、議論を進めたい。尚、本稿では、退職一時金制度と企業年金制度を合わせて退職給付制度として扱う。

1 働き方改革実行計画

2――非正規雇用の正規化による雇用流動性の低下

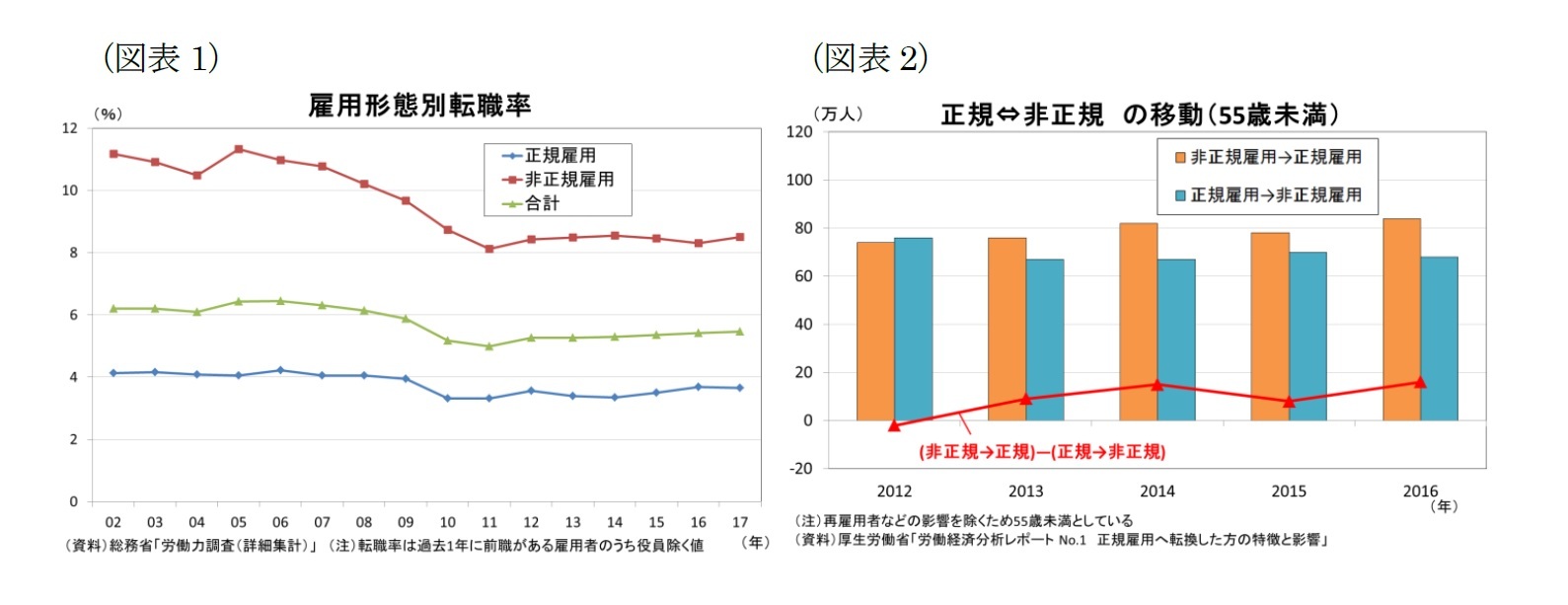

雇用調整において、非正規雇用者の存在は大きい。長引く景気低迷で企業は正規雇用を減らし、雇用調整が比較的容易な非正規雇用を増やしてきた。その結果、全雇用者に占める非正規の割合は約4割にまで上昇している。1年以内の転職率をみてみると非正規雇用は正規雇用の倍以上で推移し、流動性が相対的に高いこともわかる(図表1)2。

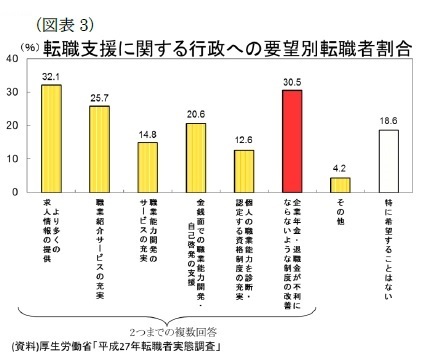

しかし、最近では人手不足の深刻化などを背景に、非正規雇用の増加率は鈍化している。人材獲得競争により、非正規雇用から終身雇用制を前提とした正規雇用への転換が進み、2015年には正規雇用者は8年ぶりに増加に転じている。今年の2018年4月からは無期転換ルール3が適用されたことで、さらなる非正規から正規への転換が進みそうだ(図表2)。

今まで雇用の調整弁として使われてきた非正規雇用者が減少することで、雇用の流動性が低下し、これまで以上に円滑な労働移動が難しくなる可能性がある。成長産業への労働力移動を促進するには、今後は同一企業で定年まで雇用される日本の慣行といわれてきた終身雇用を改め、これまで以上に正規雇用の流動性を上げる必要性が高まってくるだろう。

しかし、最近では人手不足の深刻化などを背景に、非正規雇用の増加率は鈍化している。人材獲得競争により、非正規雇用から終身雇用制を前提とした正規雇用への転換が進み、2015年には正規雇用者は8年ぶりに増加に転じている。今年の2018年4月からは無期転換ルール3が適用されたことで、さらなる非正規から正規への転換が進みそうだ(図表2)。

今まで雇用の調整弁として使われてきた非正規雇用者が減少することで、雇用の流動性が低下し、これまで以上に円滑な労働移動が難しくなる可能性がある。成長産業への労働力移動を促進するには、今後は同一企業で定年まで雇用される日本の慣行といわれてきた終身雇用を改め、これまで以上に正規雇用の流動性を上げる必要性が高まってくるだろう。

2 ただし、2012年以降、団塊世代が65歳以上で非正規雇用として再雇用されるなどから転職率は低下傾向にある。

3 無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換できる制度。

3――転職を阻害する要因としての退職給付制度

4――退職給付制度の位置づけ

日本の退職給付制度は、設置が法律で定められた制度ではなく、あくまでも企業の任意によるものであるため、全ての企業で退職給付がもらえるとは限らない。厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業は75.5%である。また、退職給付の意義として、「失業後ならびに老後の生活保障」、「勤続に対する功績報償」などが言われているが、これも特段の決まりはないため、実際は会社ごとに独自の退職給付制度が運営されている。

以前は退職積立金及退職手当法により、対象の事業主は賃金の一定割合を退職積立金及び退職手当を積み立て、解雇・退職・死亡時に支給することが定められていた。しかし、1944年に労働者年金保険法が厚生年金保険法と名前を改められた際に、同法律は廃止された5。法律による設置義務がない今でも、多くの企業が退職給付制度を導入しているのは、従業員の離職を抑えること、既に導入されている制度をやめることによる評判の低下を防ぐことなどが挙げられる。

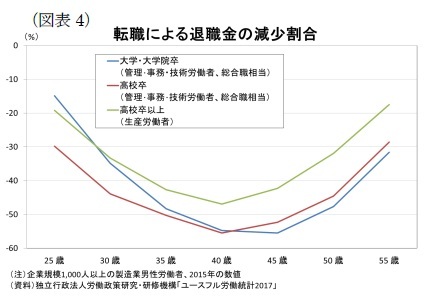

日本の退職給付制度は、企業が任意で行っており、労使間の契約により履行される独自制度という位置づけである。従って、前項で述べた転職時の退職給付額の削減も、制度上は労使ともに了解済みと言えなくもない。しかし、前出のアンケートの通り、実際に転職した者からすれば、転職の障害となっていることは否めない。本稿では、こうした転職者の目線で退職金給付制度を論じることとしたい。

5 大湾・須田(2009)「なぜ退職金や賞与制度はあるのか」

以前は退職積立金及退職手当法により、対象の事業主は賃金の一定割合を退職積立金及び退職手当を積み立て、解雇・退職・死亡時に支給することが定められていた。しかし、1944年に労働者年金保険法が厚生年金保険法と名前を改められた際に、同法律は廃止された5。法律による設置義務がない今でも、多くの企業が退職給付制度を導入しているのは、従業員の離職を抑えること、既に導入されている制度をやめることによる評判の低下を防ぐことなどが挙げられる。

日本の退職給付制度は、企業が任意で行っており、労使間の契約により履行される独自制度という位置づけである。従って、前項で述べた転職時の退職給付額の削減も、制度上は労使ともに了解済みと言えなくもない。しかし、前出のアンケートの通り、実際に転職した者からすれば、転職の障害となっていることは否めない。本稿では、こうした転職者の目線で退職金給付制度を論じることとしたい。

5 大湾・須田(2009)「なぜ退職金や賞与制度はあるのか」

5――退職給付制度の仕組み

1|退職一時金制度

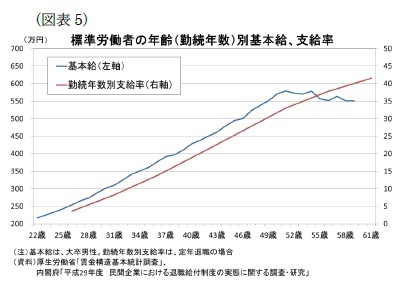

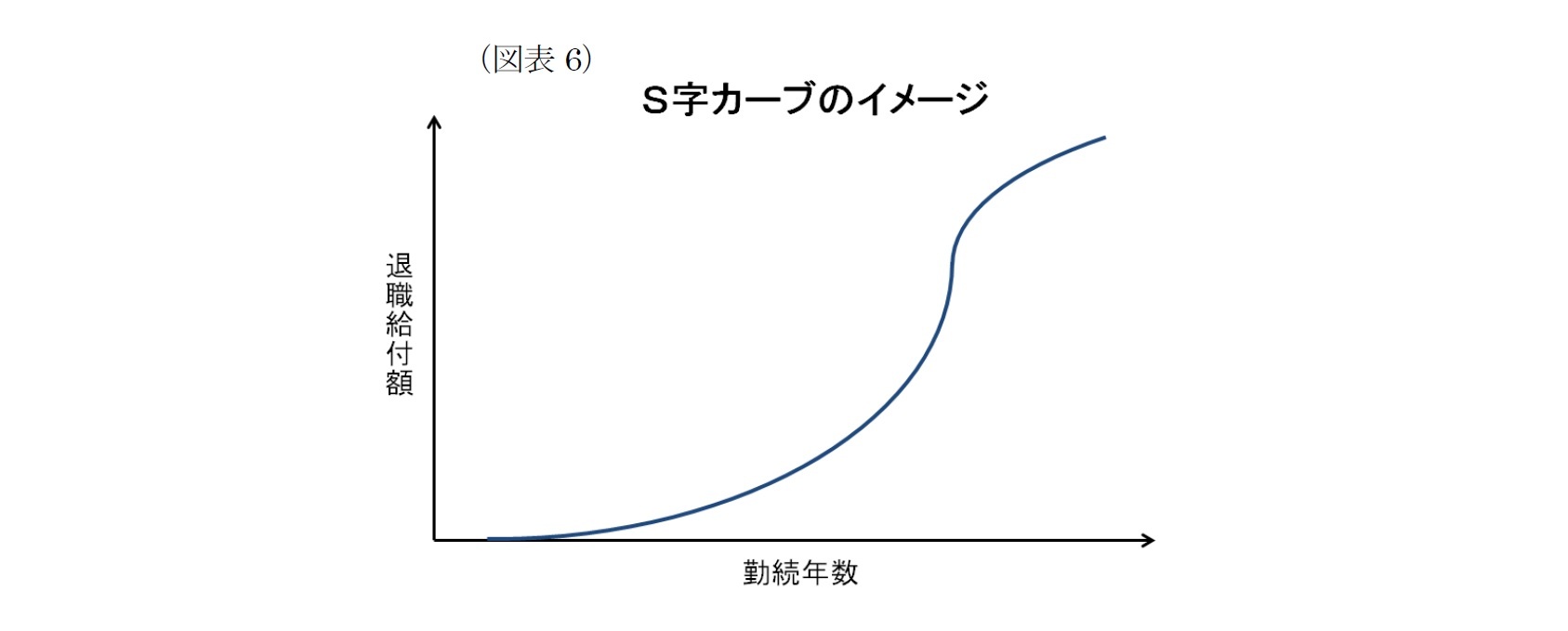

日本の退職一時金の算定方法として、一般的なのが「最終給与比例方式」と呼ばれるものだ。この方式では、「退職一時金=(1)退職時基本給の全部または一部×(2)勤続年数別支給率×(3)退職事由別支給率」により計算される。

日本の退職一時金の算定方法として、一般的なのが「最終給与比例方式」と呼ばれるものだ。この方式では、「退職一時金=(1)退職時基本給の全部または一部×(2)勤続年数別支給率×(3)退職事由別支給率」により計算される。

6 ポイント制とは、勤続年数や企業への貢献度に応じて毎年ポイントを付与し、これを累積したものにポイント単価を乗じて退職金額を算定する制度。

(2018年07月03日「基礎研レター」)

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【労働市場の流動化を促すために退職給付制度の見直しを】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

労働市場の流動化を促すために退職給付制度の見直しをのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!