- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 企業年金 >

- DC制度の普及に向けた課題

DC制度の普及に向けた課題

金融研究部 企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 梅内 俊樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――企業年金等の加入状況

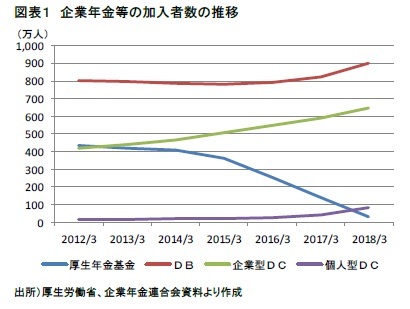

厚生年金基金の実質的な役割が大きく見直されるなか、私的年金制度の柱として将来的な拡大が期待されるのが、確定給付企業年金(以下、DB制度)と確定拠出年金(以下、DC制度)である。しかしながら、DB制度の加入者数はここ数年緩やかな増加が見られるものの、導入件数は2011年度をピークに減少傾向を辿っており、勢いに欠ける。DC制度は2002年の制度導入以降、加入者数はほぼ直線的に増加しており、2018年3月時点の加入者数は企業型で648万人に達するが、DB制度と合わせた2014年3月以降の加入者数の増加は、厚生年金基金加入者数の減少をカバーするには至っていない。個人型DCの加入者数の増加を加味しても、私的年金制度の加入者数は4年前に比べ減少しており、私的年金制度の厳しい現状が窺える。

厚生年金基金の実質的な役割が大きく見直されるなか、私的年金制度の柱として将来的な拡大が期待されるのが、確定給付企業年金(以下、DB制度)と確定拠出年金(以下、DC制度)である。しかしながら、DB制度の加入者数はここ数年緩やかな増加が見られるものの、導入件数は2011年度をピークに減少傾向を辿っており、勢いに欠ける。DC制度は2002年の制度導入以降、加入者数はほぼ直線的に増加しており、2018年3月時点の加入者数は企業型で648万人に達するが、DB制度と合わせた2014年3月以降の加入者数の増加は、厚生年金基金加入者数の減少をカバーするには至っていない。個人型DCの加入者数の増加を加味しても、私的年金制度の加入者数は4年前に比べ減少しており、私的年金制度の厳しい現状が窺える。

2――私的年金制度の普及・拡大策

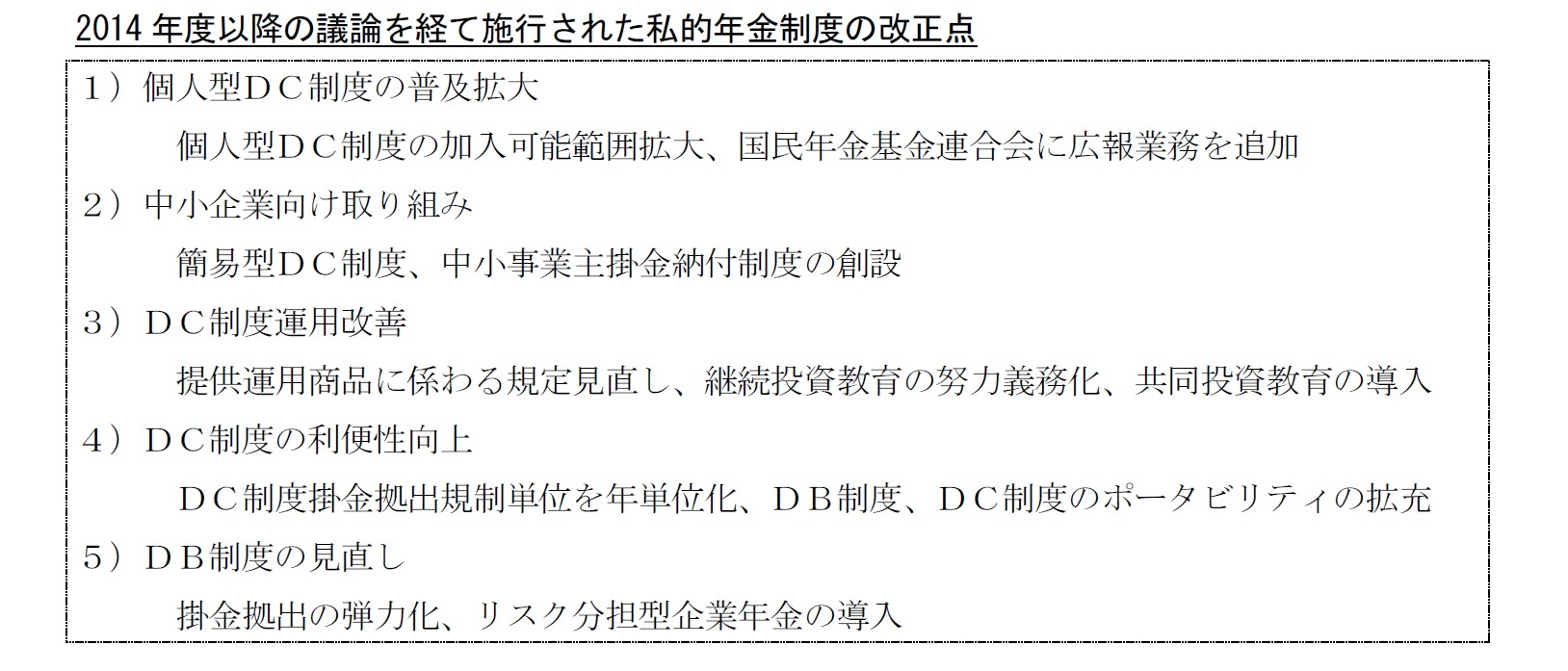

広範にわたる議論を経て、これまでに施行された主な制度改正として、以下が挙げられる。

企業年金の導入割合が総じて低水準に留まるなか、特に企業年金を導入する割合が低い中小企業への対応が急務となっているが、こうした課題に対応する上では、追加的な掛金負担を迫られかねないDB制度よりも、拠出建て制度ゆえに掛金の追加負担を心配する必要のないDC制度の方が中小企業にとっては受け入れやすいとの判断がその一つである。また、離・転職を前提とした働き方が増え、ライフコースの多様化が進む中にあって、企業に依存せずに老後に備えることの重要性は着実に高まっているが、こうした環境変化に対応する上では、労働移動などにも対応できる制度として創設され、個人が任意で加入することができる仕組みも備えるDC制度の見直しが必要との認識もある。世界的にもDB制度からDC制度へシフトする動きが見られるなかで、日本においてもDC制度の相対的なポテンシャルの高さが意識されたことも勘案され、一連の私的年金制度の改正ではDC制度が中心となっている。

いずれにしても、一連の改正には、特にDC制度の利便性を高めることを通じて普及・拡大を図り、更には、DC制度加入者による運用を改善する仕組みの導入によって、高齢期に備えた効果的な資産形成を促す狙いが込められている。

施行のタイミングはそれぞれに異なっており、2018年5月に施行されたばかりという改正も含まれる。従って、上述の加入者数の推移には、これら一連の改正による効果が十分に反映されている訳ではなく、将来的には、普及・拡大が進む可能性もある。しかしながら、改正の目玉の一つである個人型DC制度の加入可能範囲の拡大が施行された昨年1月以降の個人型DC制度の加入者数の推移を見ると、それ以前に比べ増加ペースは速まっているとは言え、2018年4月時点の加入者数は89万人に留まっている。潜在的な加入可能者数の2%にも満たない水準であり、加入者数は必ずしも期待通りには増えていないというのが足元の状況だろう。

6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」では、DC制度について、「中小事業主掛金納付制度や簡易型DC制度の周知を行うとともに、個人型DCも含め、運営管理機関の営業職員による加入者等への運用商品の情報提供を可能とするなど、私的年金制度の普及・充実を図る」ことが盛り込まれた。また、「規制改革実施計画」でも、「確定拠出年金に関する規制改革」のなかで、金融機関の営業職員が加入者等に対して確定拠出年金の運用商品についての情報を提供することを可能にする、いわゆる「兼務規制の緩和」が盛り込まれたほか、「個人型DC制度の加入者資格喪失年齢の引上げ」、「私的年金普及・拡大のための更なる方策の検討」などが盛り込まれている。普及・拡大を阻む障害を取り除き、更なる普及・拡大に向けた検討が進められることになる。

3――DC制度の兼務規制の緩和

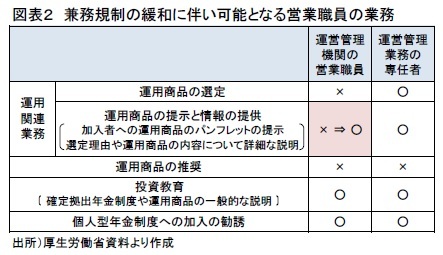

そもそも兼務規制とは、運営管理機関である金融機関で預金や投資信託などの金融商品の営業を担う職員が、運用関連業務を行うことを禁止する規制である。運用関連業務には、DC制度の運用商品ラインナップの選定、選定された運用商品リストの加入者等への提示、個別の運用商品の具体的な情報の提供が含まれるが、金融機関が運営管理機関の場合には、運用関連業務に際して利益相反の恐れがあるため、営業職員が運用関連業務を行うことが禁止され、当該業務は運用関連業務の専任者(以下、DC業務専任者)を通じて行うことが求められている。運営管理機関は、加入者等の利益が最大となるように運営管理業務を行う忠実義務が課せられており、その確実な遵守を担保するためである。

しかしながら、兼務規制によって弊害も指摘されている。運営管理機関である金融機関では、人的資源の限界などから、DC業務専任者が配置される店舗が少ないという実態がある。このため、加入者が店頭でDC制度の運用商品についての相談を求めても、コールセンターに照会するように勧められ、店頭で情報を入手することはできない。こうした状況を改善し、加入者等が金融機関の各店舗で情報提供を受けられるようにし、運用商品に対する知識や理解を深め、ひいては加入者等自ら運用商品を選択できる環境を整える必要があることから、兼務規制が緩和される方向となっている。

しかしながら、兼務規制によって弊害も指摘されている。運営管理機関である金融機関では、人的資源の限界などから、DC業務専任者が配置される店舗が少ないという実態がある。このため、加入者が店頭でDC制度の運用商品についての相談を求めても、コールセンターに照会するように勧められ、店頭で情報を入手することはできない。こうした状況を改善し、加入者等が金融機関の各店舗で情報提供を受けられるようにし、運用商品に対する知識や理解を深め、ひいては加入者等自ら運用商品を選択できる環境を整える必要があることから、兼務規制が緩和される方向となっている。具体的には、運用商品の提示や運用商品の情報提供については、営業職員でも行えるように規制が緩和される方向である。一方、運用商品の選定については、自社商品を優先的に商品ラインナップに組み込む等により、利益相反の可能性が高いことから、緩和しない取扱いとされる方向である。ただし、運営管理機関は、各金融業法と異なる行為規制や禁止行為が課されており、加入者等の利益が最大となるよう法令を遵守して運用関連業務が行われる必要がある。このため、運用関連業務を行うこととなる役職員への研修の実施、運用関連業務の適正かつ確実な実施のための社内規則等の整備、社内における法令遵守状況の検証等が、運営管理機関には求められることになる。

なお、兼務規制は既にDC制度に加入している人への対応に関する規制である。従って、規制が緩和されるにしても、それによって直接的にDC制度の加入者増を期待することはできない。しかしながら、加入者が感じる不便さが緩和されれば、DC制度に対する世間の評価を高めることにも繋がり得る。その意味でも、兼務規制の緩和は大いに歓迎される。

(2018年06月29日「基礎研レポート」)

03-3512-1849

- 【職歴】

1988年 日本生命保険相互会社入社

1995年 ニッセイアセットマネジメント(旧ニッセイ投信)出向

2005年 一橋大学国際企業戦略研究科修了

2009年 ニッセイ基礎研究所

2011年 年金総合リサーチセンター 兼務

2013年7月より現職

2018年 ジェロントロジー推進室 兼務

2021年 ESG推進室 兼務

梅内 俊樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/16 | サステナビリティ情報開示の法制化の概要 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2025/04/03 | 資産配分の見直しで検討したいプライベートアセット | 梅内 俊樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/02/28 | 日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2024/09/06 | 持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か? | 梅内 俊樹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【DC制度の普及に向けた課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

DC制度の普及に向けた課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!