- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像

190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像

上智大学 経済学部 中里 透

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――社会保障費はなぜ「急増」しないのか?:人口動態の考慮

社会保障給付費のこのような推移は、社会保障費の動向について一般にもたれている印象を大きく覆すものだ。たとえば2018年5月28日開催の経済財政諮問会議に提出された民間議員ペーパー(「PB黒字化目標年とその実現に向けた考え方について」)には、毎年度の予算編成に関して「2022年度以降については、団塊の世代が後期高齢者入りして社会保障関係費が急増することを踏まえ」とあるが、この記述は「2025年問題」について一般に広く流布している見方の典型例といえる。

このような見方の背景には、高齢化のなお一層の進展によって医療・介護の費用が大幅に増加していくのではないかとの懸念がある。たしかに最近時点(15年)における1人当たり医療費・介護費の動向をみると、65~74歳については医療費が56.8万円、介護費が5.5万円となっているのに対し、75歳以上については医療費が92.9万円、介護費が53.1万円となっており、75歳以上の1人当たり医療費・介護費は65~74歳の2倍以上(2.34倍)にのぼる9。こうしたもとで、22年から24年にかけては75歳以上人口が年間80万人という既往最高のペースで増加することから、単純に考えると22年以降に社会保障費が「急増」するというイメージができあがることになる。

9 1人当たりの医療費・介護費の計数は「日本の財政関係資料(平成30年3月)」(財務省)による。

2|人口動態の考慮

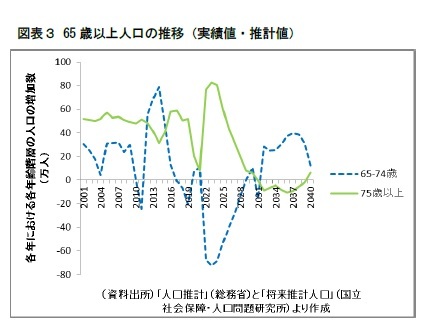

2|人口動態の考慮だが、2020年代半ばにかけて社会保障費が急増するという見方は、この間に65~74歳人口が大幅な純減となることを見落としたために生じた錯覚である。すなわち、22年から24年にかけて75歳以上人口は年間80万人のペースで増加するが、この間に65~74歳人口は年間70万人のペースで減少することから、65歳以上人口は年間10万人程度の増加にとどまることになる(図表3)。もちろん、医療費・介護費の嵩む75歳以上人口が大幅に増えることから社会保障費は増加していくが、この3年間(22年~24年)の65歳以上人口の増加数は、12年から15年までの3年間の10分の1にとどまっており、こうしたことから20年代半ばにかけての社会保障費の増加のペースは従来とそれほど大きな変化のない範囲に収まることになる。

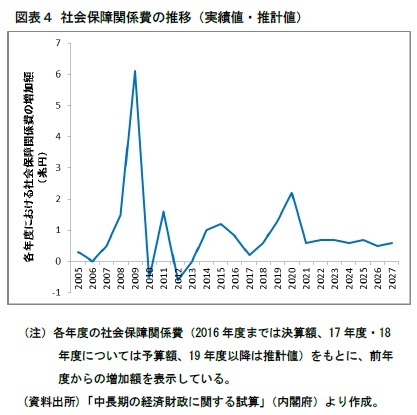

「団塊の世代が後期高齢者入りして社会保障関係費が急増する」(経済財政諮問会議)との見方が実際のデータからは支持されないことは、今年(2018年)の1月23日に経済財政諮問会議に提出された「中長期の経済財政に関する試算」(中長期試算)の結果からも容易にみてとることができる。同試算をもとに一般会計ベースの社会保障関係費の推移をみると、21年度から27年度までの社会保障関係費の増加幅は年間5千億円ないし7千億円程度にとどまることが確認できる(図表4)。

これに対し、19年度と20年度にはそれぞれ1.3兆円と2.2兆円の大幅増が生じることが見込まれているが、これは高齢化の進展などによってやむなく「増える」ものではなく、「人づくり革命」の実行などのために政策的に「増やす」ものだ。すなわち、消費税率の10%引き上げ時に予定されている社会保障の充実分と人づくり革命にかかる財政措置などを反映する形でこの2年間に社会保障関係費の大幅な増加が生じることになる。したがって、社会保障費の先行きを懸念するということであれば、錯覚に過ぎない20年代半ばの「急増」ではなく、消費税率引き上げに伴う19年度・20年度の「急増」を懸念するほうが理にかなった対応ということになる。経済財政諮問会議などにおける検討においても、社会保障費の今後の推移についての正確な理解のもとで、制度改正や負担のあり方などについて冷静な議論が積み重ねられていくことが望まれる。

これに対し、19年度と20年度にはそれぞれ1.3兆円と2.2兆円の大幅増が生じることが見込まれているが、これは高齢化の進展などによってやむなく「増える」ものではなく、「人づくり革命」の実行などのために政策的に「増やす」ものだ。すなわち、消費税率の10%引き上げ時に予定されている社会保障の充実分と人づくり革命にかかる財政措置などを反映する形でこの2年間に社会保障関係費の大幅な増加が生じることになる。したがって、社会保障費の先行きを懸念するということであれば、錯覚に過ぎない20年代半ばの「急増」ではなく、消費税率引き上げに伴う19年度・20年度の「急増」を懸念するほうが理にかなった対応ということになる。経済財政諮問会議などにおける検討においても、社会保障費の今後の推移についての正確な理解のもとで、制度改正や負担のあり方などについて冷静な議論が積み重ねられていくことが望まれる。

5――「190兆円」ははたして「実像」なのか?:推計誤差の問題

10 実額(名目値)でみるか対GDP比でみるかによって、成長実現ケースとベースラインにおける社会保障給付費の大小関係は異なったものとなる。この点については脚注4を参照のこと。

そこで、今回の試算(18年5月推計)の前提条件についてみると、成長実現ケースに即した試算では27年度までと28年度以降の経済前提に大きな段差が生じている。すなわち、名目経済成長率については27年度までおおむね3%台半ばで推移した後、28年度に大幅に低下して1.6%となり、この成長率が40年度まで続くものと想定されている。また、物価上昇率については27年度までおおむね2%台で推移した後、28年度に大幅に低下して1.2%となり、この上昇率が40年度まで続くものと想定されている。このように、成長実現ケースにおける経済成長率と物価上昇率の推移はかなり不自然なものとなっており、40年度を対象とした試算結果については相当な注意深さをもってその妥当性を冷静に判断することが必要となる。

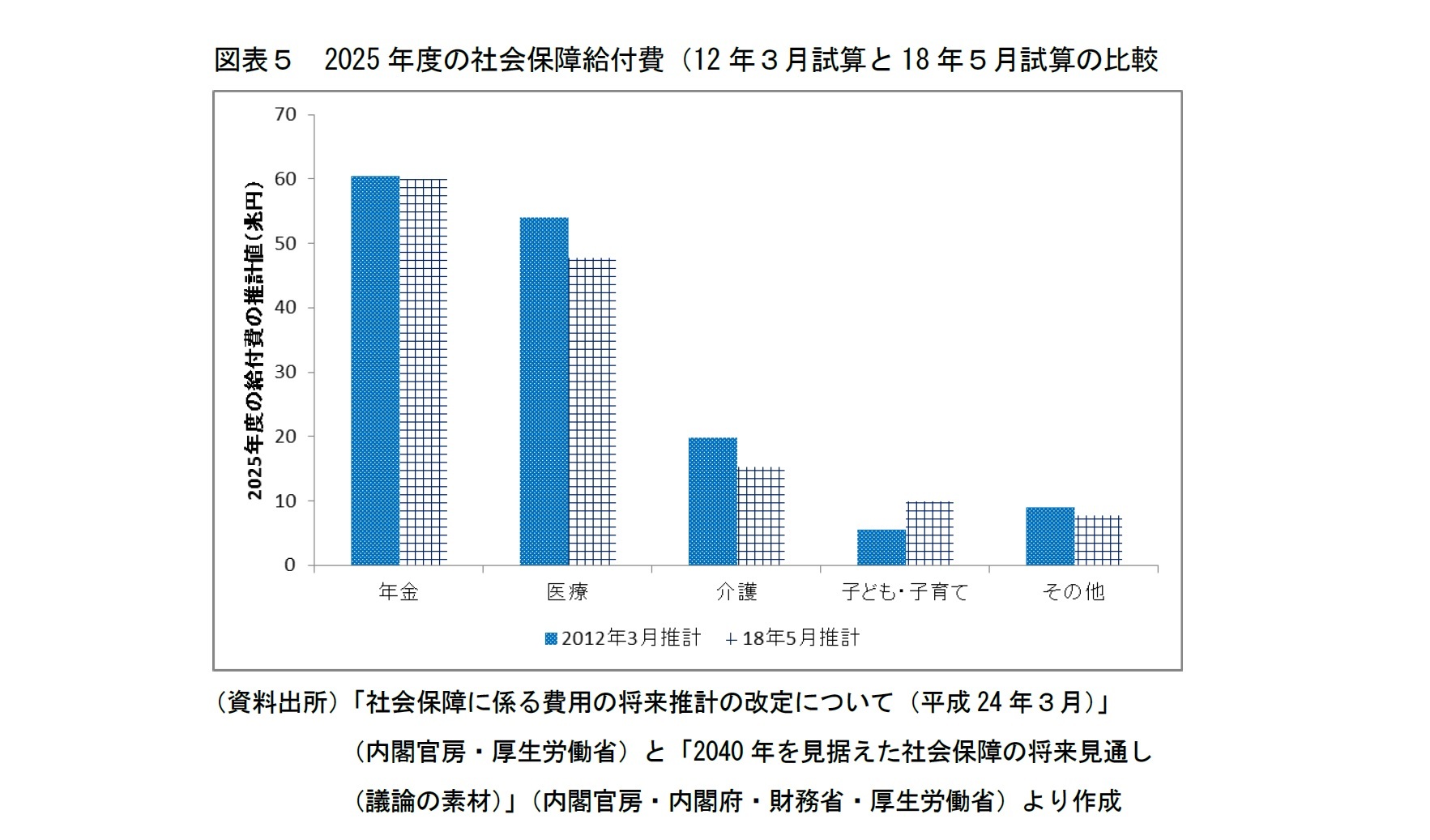

ベースラインケースについては前提条件の設定にここまでの不自然さはないが、試算結果には大きな振れがある可能性があることに留意が必要である。今回の試算結果にどのようなバイアスがあるのか(ないのか)は現時点では判断できないが、前回の試算(12年3月推計)についてみると、試算から3年後の15年度についての推計値(119.8兆円)においてすでに実績値(114.9兆円)より5兆円近い上振れが生じていること、12年3月推計と18年5月推計における25年度の推計値に8兆円を超える乖離があること(148.9兆円と140.4兆円)などを踏まえると(図表5)、今回の試算結果についても十分な幅を持ってみる必要があるということになる11。

11 もちろん、医療費と介護費における乖離幅(18年5月推計においては12年3月推計よりも6.2兆円と4.5兆円の下振れが発生(図表5))の中には制度改革などによる効率化の成果も含まれているとみることもできるが、そうなると高齢化の進展に伴う社会保障給付費の増加は抑制基調にあるということになる。こうしたもとで今後の社会保障費の増加において上振れが生じるおそれがあるのは、高齢化に伴ってやむを得ず増えてしまう年金・医療・介護の経費というよりは、「全世代型の社会保障」の実現に向けて政策的に増やす子ども・子育ての経費ということになるから、社会保障費の動向に対するこれまでの認識を大幅に変更する必要が生じることになる。

(2018年06月25日「基礎研レポート」)

上智大学 経済学部

中里 透

中里 透のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/12/04 | 東京の出生率はなぜ低いのか ――少子化をめぐる「都市伝説」 | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2023/12/05 | 少子化対策をめぐる不都合な(?)真実 | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2022/12/05 | 合併か経営統合か 地方銀行の再編について考える | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2021/12/03 | コロナ後はインフレかデフレか | 中里 透 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!