- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~

2018年06月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――賃金の動向

2.2節をもとに、労働需給の変化が求人及び求職者がそれぞれ希望する賃金あるいは両者の賃金格差を調整するのかを検討する。

5.1 求職者の賃金

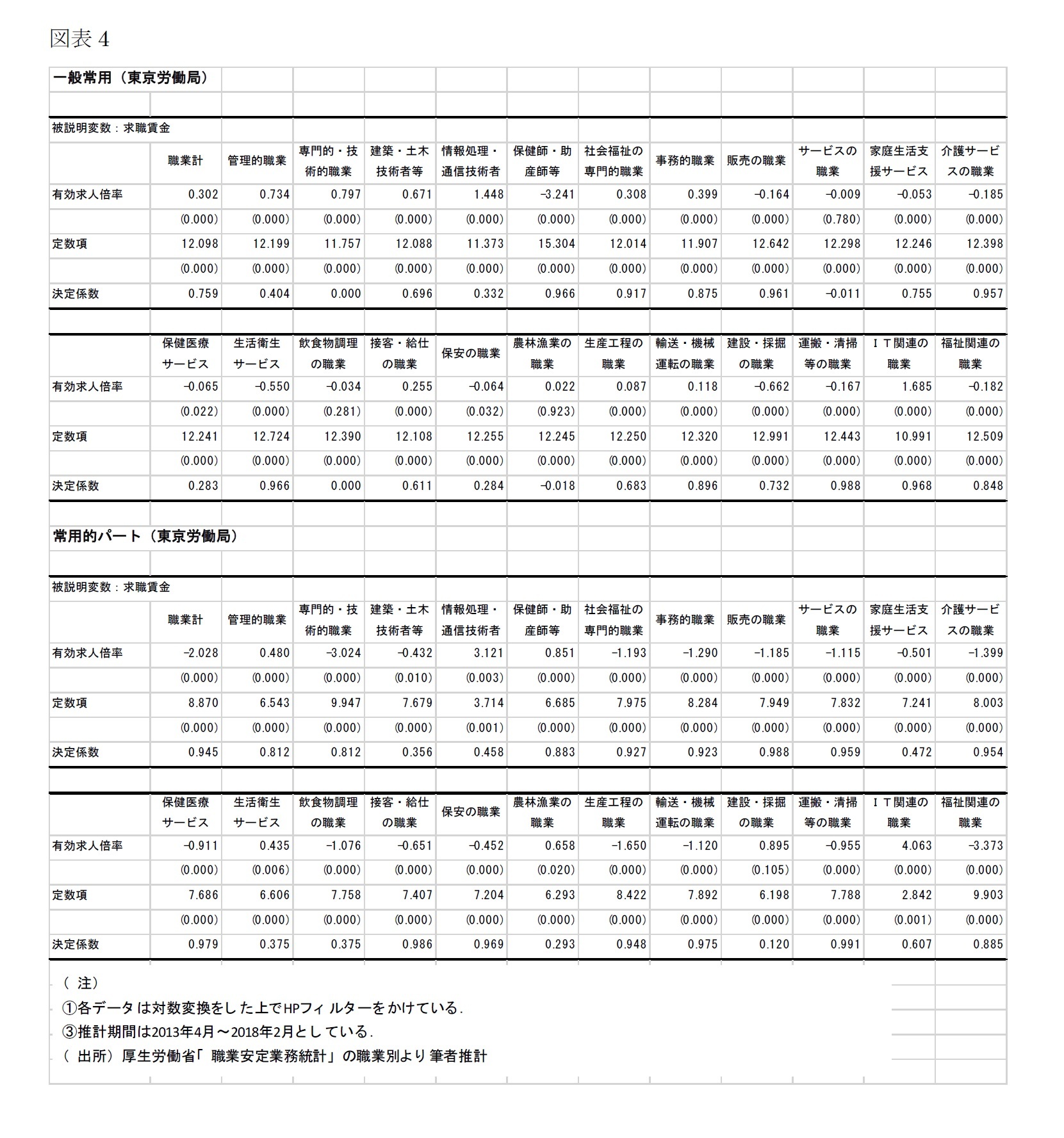

求職者は出来る限り高い賃金水準を希望すると考えられることから、労働需給の引き締まり(人手不足状況)により、より高い賃金を希望すると考えられる。有効求人倍率を説明変数にとれば、一般常用では概ね有効求人倍率の上昇により求職者の賃金額は上昇する。しかし、弾性値で1を超える職種は「IT関連の職業」以外になく、医療介護関連の職種は符号がマイナスで有意となっている。労働需給が逼迫しようとも、介護保険制度での介護報酬の規定等から賃金を引き上げられない状況にあることも影響しているとみられる(図表4上側)。

常用的パートでは多くの職種で係数がマイナスで有意となっている。この中で、一般常用と同様に「IT関連の職業」がプラスで有意となっている(図表4下側)。

5.1 求職者の賃金

求職者は出来る限り高い賃金水準を希望すると考えられることから、労働需給の引き締まり(人手不足状況)により、より高い賃金を希望すると考えられる。有効求人倍率を説明変数にとれば、一般常用では概ね有効求人倍率の上昇により求職者の賃金額は上昇する。しかし、弾性値で1を超える職種は「IT関連の職業」以外になく、医療介護関連の職種は符号がマイナスで有意となっている。労働需給が逼迫しようとも、介護保険制度での介護報酬の規定等から賃金を引き上げられない状況にあることも影響しているとみられる(図表4上側)。

常用的パートでは多くの職種で係数がマイナスで有意となっている。この中で、一般常用と同様に「IT関連の職業」がプラスで有意となっている(図表4下側)。

5.3賃金の乖離

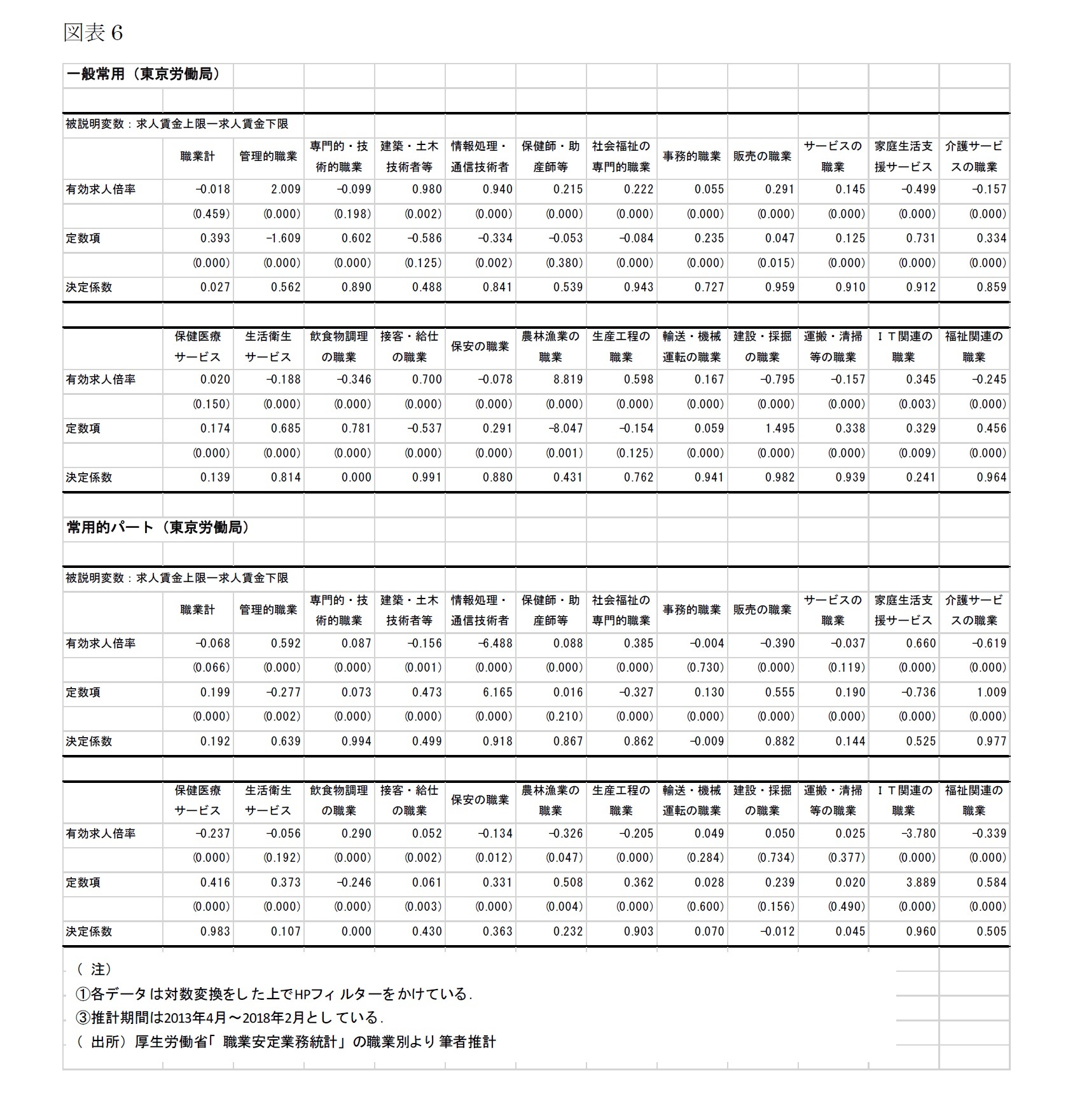

求職者と求人の賃金の乖離については、一般常用では福祉関連の職業を除き、労働需給の逼迫によりその乖離は拡大することが確認できる。両者の乖離の拡大は労働需給の調整をある意味で難しくさせている。常用的パートでは多くの職種で労働需給が逼迫しても求職者と求人の賃金の乖離は拡大せず、逆に格差が縮小していることが伺える(図表6)。

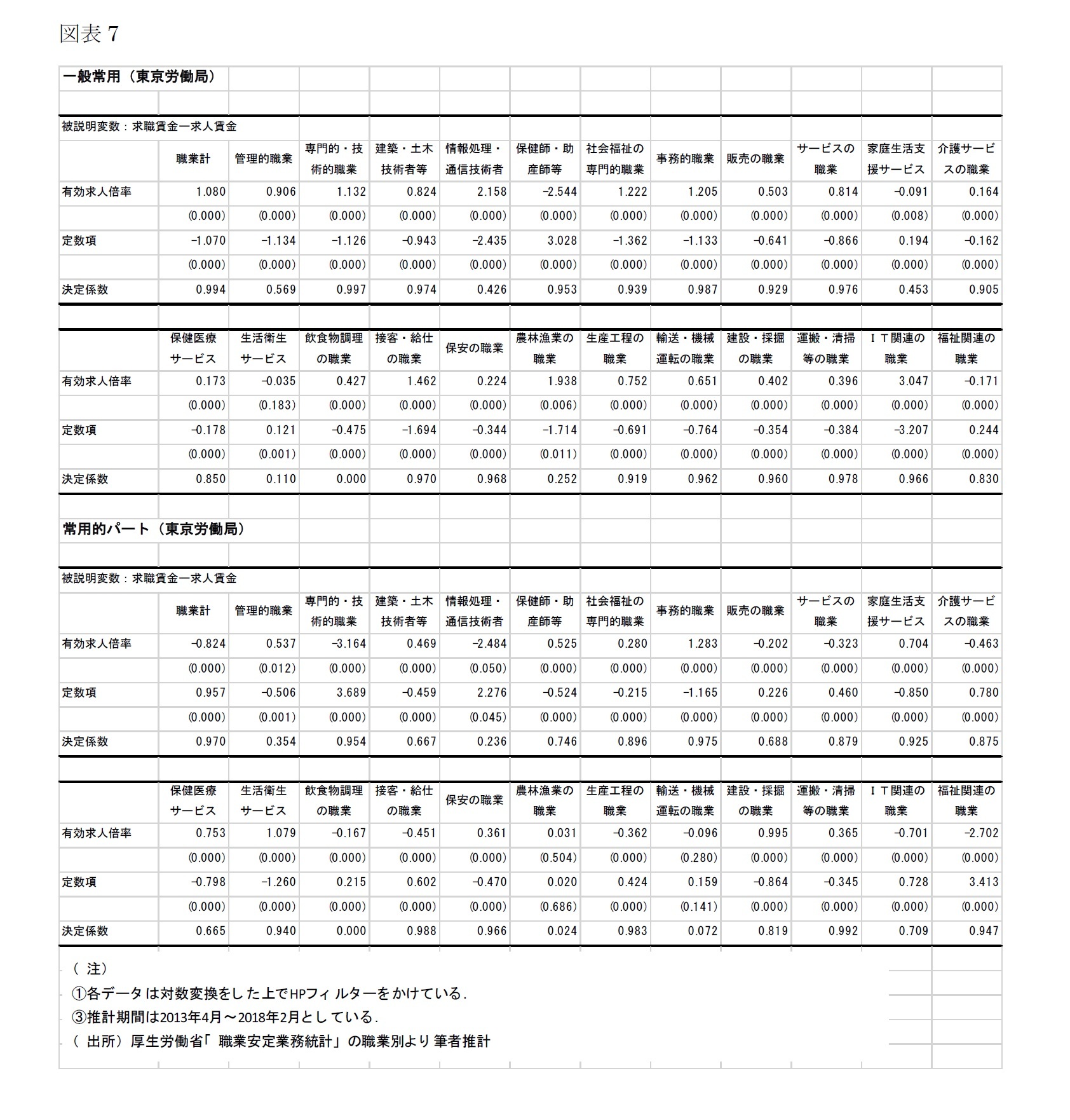

求人の賃金の上限と下限における乖離の場合、一般常用では労働需給の逼迫によりIT関連の職業や専門的な職種などで乖離が拡大することが確認できる。つまり、専門性が高い職種では賃金面で多様な求人が存在していること示唆している。他方、常用的パートでは一般常用とは異なり専門的な職種などで乖離が縮小している(図表7)。

求職者と求人の賃金の乖離については、一般常用では福祉関連の職業を除き、労働需給の逼迫によりその乖離は拡大することが確認できる。両者の乖離の拡大は労働需給の調整をある意味で難しくさせている。常用的パートでは多くの職種で労働需給が逼迫しても求職者と求人の賃金の乖離は拡大せず、逆に格差が縮小していることが伺える(図表6)。

求人の賃金の上限と下限における乖離の場合、一般常用では労働需給の逼迫によりIT関連の職業や専門的な職種などで乖離が拡大することが確認できる。つまり、専門性が高い職種では賃金面で多様な求人が存在していること示唆している。他方、常用的パートでは一般常用とは異なり専門的な職種などで乖離が縮小している(図表7)。

6――まとめ

有効求人倍率の上昇は労働市場における需給の逼迫を示しているものの、特定職種の影響が大きいことが伺える。特に、人手不足感に強いとされる「保安の職業」、「建設・採掘の職業」及び「福祉関連の職業」など一部職種では明らかな求人数超過と大きな偏りがあり、求人倍率を押し上げる効果も大きい。また、一般常用と常用的パートでは求職と求人のマッチングで異なる状況にある。一般常用の場合、人手不足感がより強い職種(たとえば、「建築・土木技術者」、「社会福祉専門」、自動車運転等の「運輸・通信」等)での就職件数は紹介件数の増加率を下回っている。人手不足感が高まれば有効求人倍率は高まることになるが、必ずしも求職者が希望する条件(職務内容、給与や待遇等)にそぐわない可能性が考えられる。他方、常用的パートについては、人手不足感の強い業種で紹介件数の増加により求人充足率が上昇していることが有意に確認できる。この点で、ハローワークでの紹介業務が機能していることを示唆している。

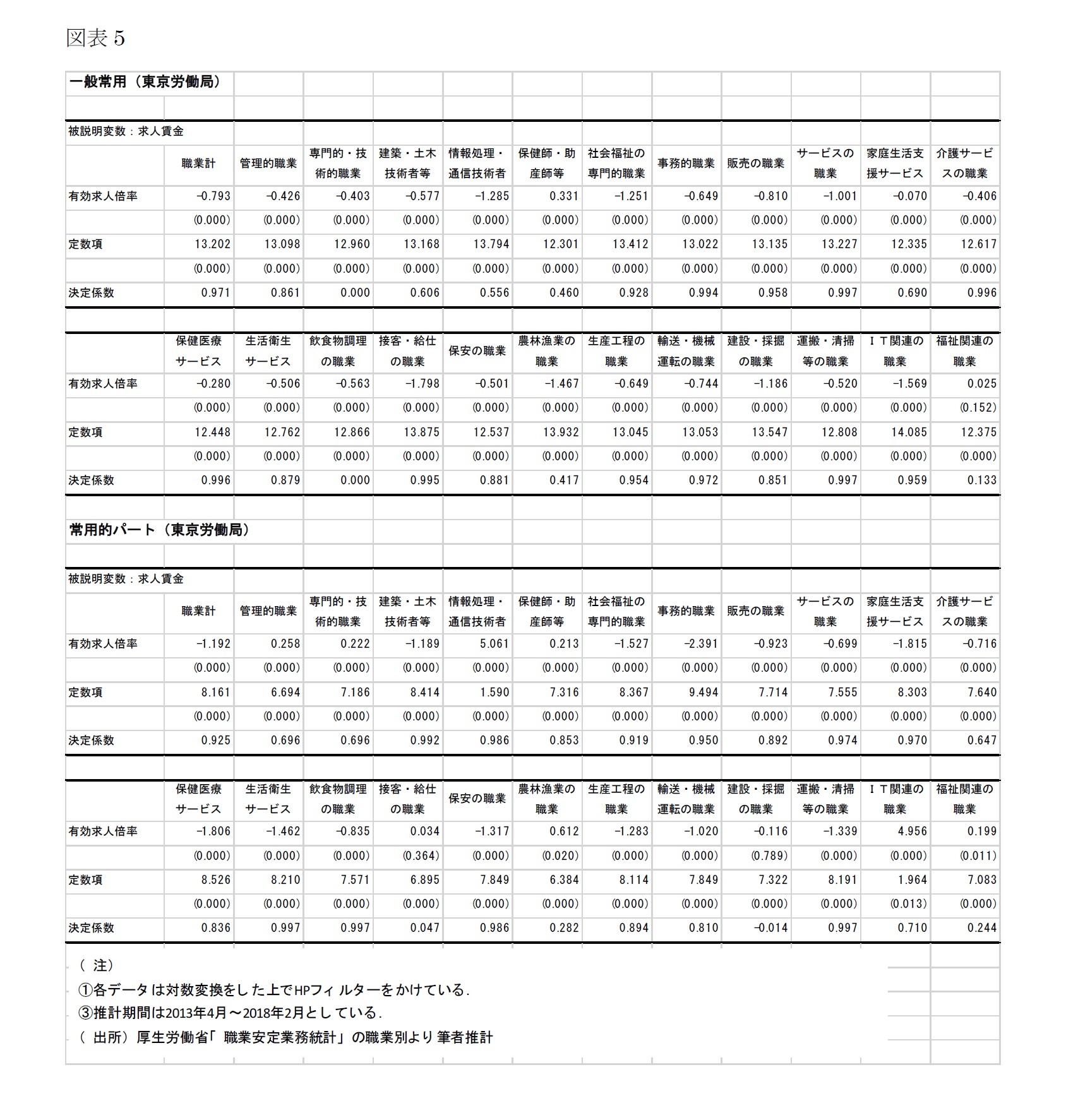

しかしながら、労働需給の逼迫は必ずしも賃金の上昇に結び付いていないことも伺える。求職者が希望する賃金は、一般常用では概ね有効求人倍率の上昇により小幅ながら上昇する。ただし、弾性値で1を超える職種は「IT関連の職業」以外になく、医療介護関連の職種は符号がマイナスで有意となっている。特に、常用的パートでは労働需給が高まっても多くの職種で係数がマイナスで有意となっている。労働供給側からみれば、賃上げを希望しない,あるいは賃上げをあきらめている求職者像が伺える。また、求人の賃金でも同様に労働需給が逼迫しても、小幅な賃上げもしくは賃上げを抑制する状況が確認できる。

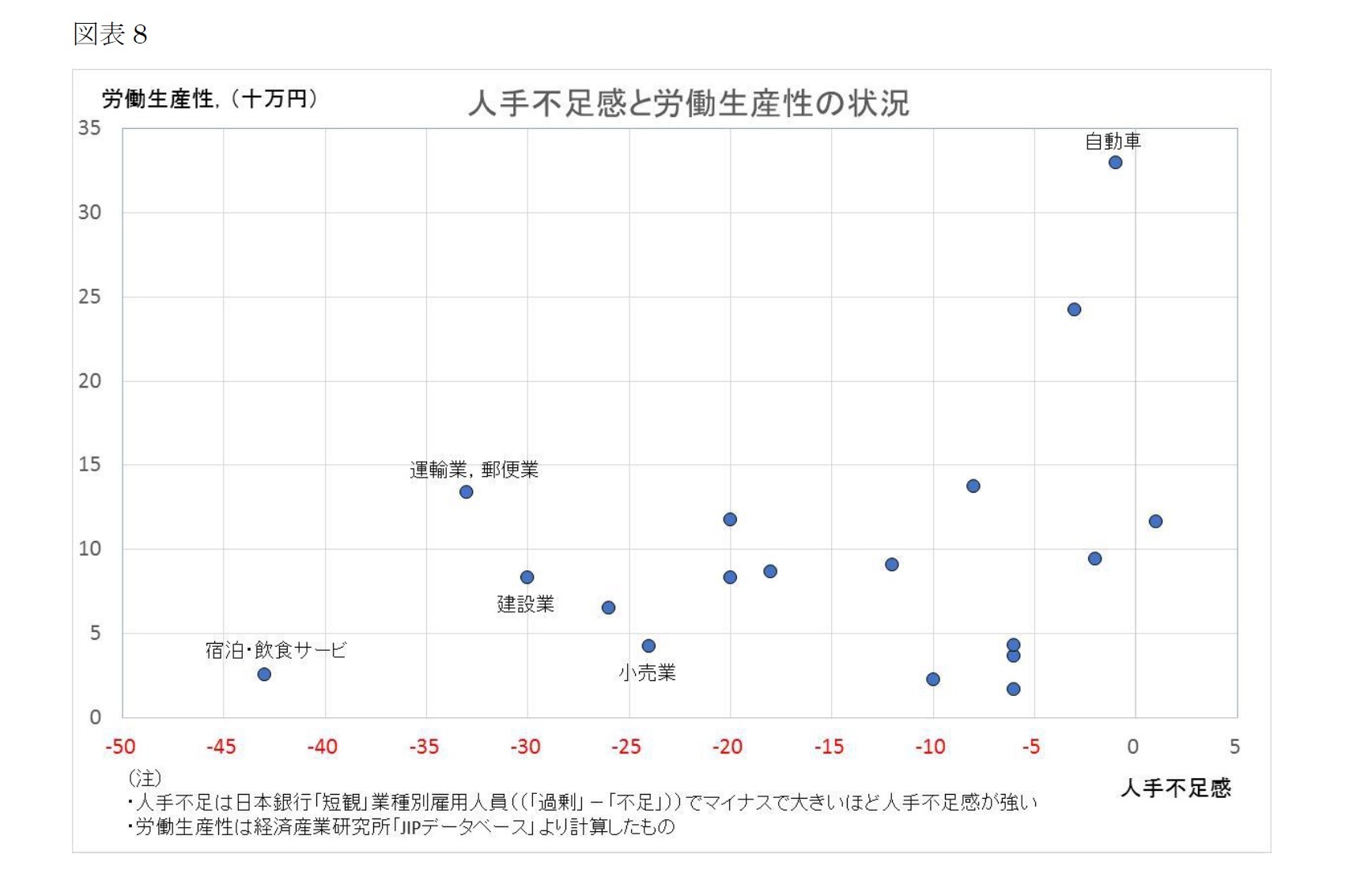

この背景には中小企業における生産性の問題が影響しているのかもしれない。日本生産性本部の「日本の生産性の動向」(2017年版)によれば、小売業、宿泊業、飲食店及び運輸などの業種で労働生産性が低い。他方,これらの業種は人手不足感が強い業種でもある。つまり、人手不足な業種は一方で、労働生産性が低い業種ともなっている。労働生産性とは就業者一人当たりの収益を意味する。生産性を高めるには、収益をさらに高めるか、当該産業の就業者あるいは労働時間を減らすか、その両方を実現させるしかない。人手不足感の強い業種では就業者が減少すれば生産性が向上する可能性がある一方で、人手不足になっているという、一見すれば矛盾するような状況である。これは、当該産業にとって、人手が不足するような低生産性の構造(生産性が低いがゆえに、収益を維持確保するためには人手が必要となっている)との解釈も可能である(図表8)。

このようにみていけば、今般の有効求人倍率の上昇が景気改善等による労働環境の改善と単純には評価できないのではなかろうか。

しかしながら、労働需給の逼迫は必ずしも賃金の上昇に結び付いていないことも伺える。求職者が希望する賃金は、一般常用では概ね有効求人倍率の上昇により小幅ながら上昇する。ただし、弾性値で1を超える職種は「IT関連の職業」以外になく、医療介護関連の職種は符号がマイナスで有意となっている。特に、常用的パートでは労働需給が高まっても多くの職種で係数がマイナスで有意となっている。労働供給側からみれば、賃上げを希望しない,あるいは賃上げをあきらめている求職者像が伺える。また、求人の賃金でも同様に労働需給が逼迫しても、小幅な賃上げもしくは賃上げを抑制する状況が確認できる。

この背景には中小企業における生産性の問題が影響しているのかもしれない。日本生産性本部の「日本の生産性の動向」(2017年版)によれば、小売業、宿泊業、飲食店及び運輸などの業種で労働生産性が低い。他方,これらの業種は人手不足感が強い業種でもある。つまり、人手不足な業種は一方で、労働生産性が低い業種ともなっている。労働生産性とは就業者一人当たりの収益を意味する。生産性を高めるには、収益をさらに高めるか、当該産業の就業者あるいは労働時間を減らすか、その両方を実現させるしかない。人手不足感の強い業種では就業者が減少すれば生産性が向上する可能性がある一方で、人手不足になっているという、一見すれば矛盾するような状況である。これは、当該産業にとって、人手が不足するような低生産性の構造(生産性が低いがゆえに、収益を維持確保するためには人手が必要となっている)との解釈も可能である(図表8)。

このようにみていけば、今般の有効求人倍率の上昇が景気改善等による労働環境の改善と単純には評価できないのではなかろうか。

参考文献

1.上野有子(2013)「求人」,『日本労働研究雑誌』,No.633,pp.34-37,2013年4月号.

2.厚生労働省(2002)「平成14年求職者総合実態調査」.

3.経済産業研究所(2015)「JIPデータベース2015」.

4. 小巻泰之(2016)「交通分野における生産性の向上と労働者の確保-低生産性と人手不足-」,運輸調査局『運輸と経済』,2016年10月号,pp.71-83.

5.佐々木勝(2007)「ハローワークの窓口紹介業務とマッチングの効率性」,『日本労働研究雑誌』,No.567,pp.15-31,2007年10月号.

6.佐々木勝(2016)「モーテンセン=ピサリデス「失業が存在し続けるメカニズム-雇用創出・喪失を内生的に考慮したサーチ=マッチング・モデル」,『日本労働研究雑誌』,No.669,pp.16-19,2016年4月号.

7.帝国データバンク(2018)「人手不足に対する企業の動向調査(2018年1月)」,2018年2月22日.

8.日本生産性本部(2017)「日本の生産性の動向 2017年度版」.

9.野口悠紀雄(2016)「有効求人倍率が高くても,決して歓迎できない理由」,DAIAMOND online,第65回,2016年6月9日.

10.高橋伸夫(2015)「交通事業の人材確保」,『運輸と経済』,pp.2-3,2015年3月号.

11.宮川努(2014)「企業分析の現在と日本経済」,「日本の生産性の動向 2014年度版」,pp.1-9,2014年12月.

1.上野有子(2013)「求人」,『日本労働研究雑誌』,No.633,pp.34-37,2013年4月号.

2.厚生労働省(2002)「平成14年求職者総合実態調査」.

3.経済産業研究所(2015)「JIPデータベース2015」.

4. 小巻泰之(2016)「交通分野における生産性の向上と労働者の確保-低生産性と人手不足-」,運輸調査局『運輸と経済』,2016年10月号,pp.71-83.

5.佐々木勝(2007)「ハローワークの窓口紹介業務とマッチングの効率性」,『日本労働研究雑誌』,No.567,pp.15-31,2007年10月号.

6.佐々木勝(2016)「モーテンセン=ピサリデス「失業が存在し続けるメカニズム-雇用創出・喪失を内生的に考慮したサーチ=マッチング・モデル」,『日本労働研究雑誌』,No.669,pp.16-19,2016年4月号.

7.帝国データバンク(2018)「人手不足に対する企業の動向調査(2018年1月)」,2018年2月22日.

8.日本生産性本部(2017)「日本の生産性の動向 2017年度版」.

9.野口悠紀雄(2016)「有効求人倍率が高くても,決して歓迎できない理由」,DAIAMOND online,第65回,2016年6月9日.

10.高橋伸夫(2015)「交通事業の人材確保」,『運輸と経済』,pp.2-3,2015年3月号.

11.宮川努(2014)「企業分析の現在と日本経済」,「日本の生産性の動向 2014年度版」,pp.1-9,2014年12月.

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年06月19日「基礎研レポート」)

大阪経済大学経済学部教授

小巻 泰之

小巻 泰之のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/08 | 所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2024/06/05 | 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2023/06/07 | 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2022/05/09 | 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!