- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- どうなる、再生可能エネルギー!-エネルギー基本計画から読み解く

2018年06月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|次のターゲットは風力・地熱

2|次のターゲットは風力・地熱再エネ開発で太陽光が突出してきた状況は、2017年4月のFIT法改正(通称、改正FIT法)によって変わりつつあるようだ。太陽光の認定要件は改正によって厳しくなっており、これまでと同様のペースで拡大するとは想定されない。改正FIT法には、太陽光に偏った電源構成の是正と国民負担の抑制という、政策的な意図が込められているのである。

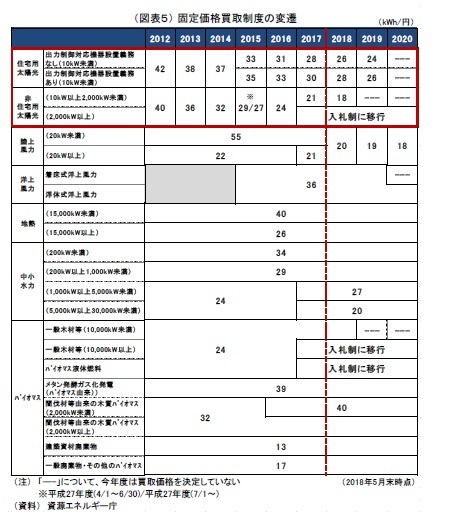

日本の目指す2030年のエネルギーミックスは、電源ごとの特徴を生かすバランスの取れた電源構成である。太陽光に偏った構成では、天候や時間による不安定さが増してしまう。そのため、買取価格の低減率が太陽光で大きく設定された一方、風力や地熱などは据え置かれたものが多い(図表5)。また、2,000kWh以上の太陽光では入札制度が導入されており、競争原理の導入という一大方針転換が行われている。

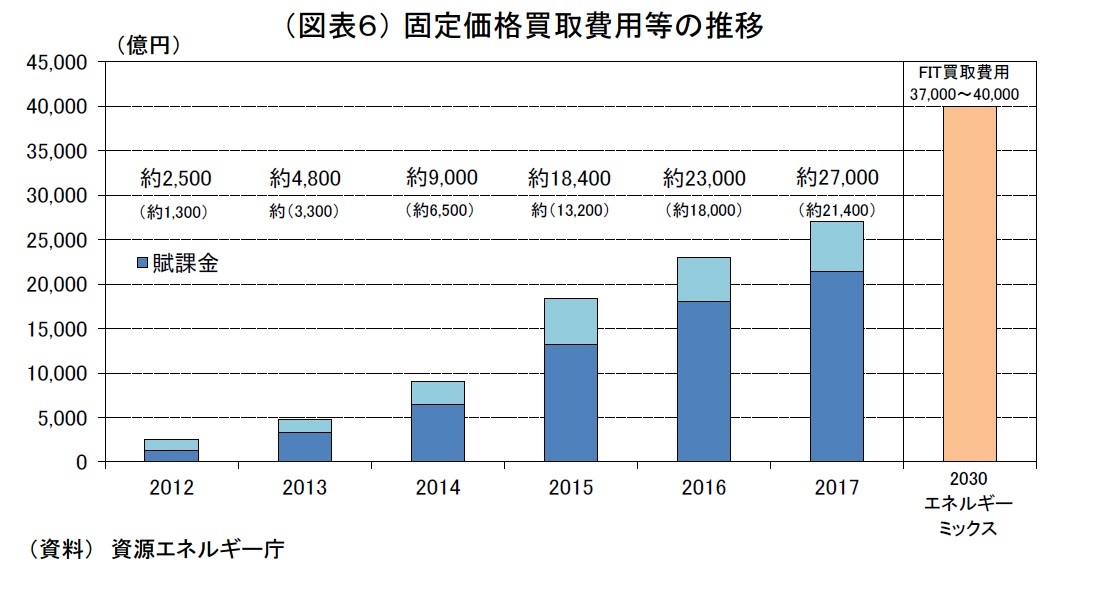

FIT法における買取価格の低減は、国民負担の軽減にもつながる。買取費用の一部が、再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、賦課金)として電気料金に上乗せされているためである。この買取費用は2017年度に約2.7兆円に達し、そのうちの約2.1兆円は賦課金として国民負担となっている(図表6)。平均的な家庭では毎月792円の負担が生じている計算だ。この制度に基づく買取期間は電源毎に異なるものの、10年から20年となっているものが多い。買取期間の満了後は自家消費するか、個別に電力会社との間で売電契約を結び直すこととなる。電力の売却先は限定されているものの、消費者間で直接電力をやり取りする仕組みの導入に向けて、実証実験が一部で始まっている。卸電力市場の活性化によって、電力取引の自由度が増していくことが期待されている。

3――今後の普及拡大を左右する4つの課題

第5次計画では、再エネを「主力電源化」していくことが明記された。再エネの主力電源化のためには、以下4つにまとめられる課題を解決していかなければならない。

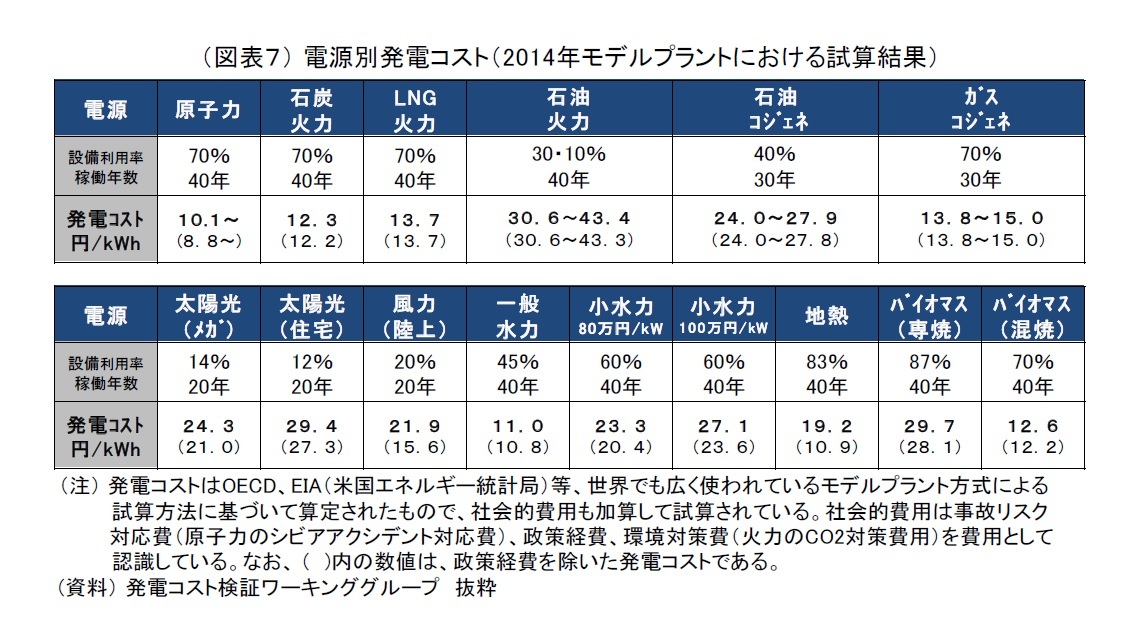

1つ目の課題は、コスト削減(国民負担の軽減)である。太陽光や水力などの発電コストは、現在の主力電源である石炭やLNGと比較して倍近い差がある(図表7)。また、国際的な比較においては、ドイツの太陽光や風力の発電コストが9円/kWh程度であるのに対して、3倍近いコストが掛かっている。これには技術や開発規模の違いだけでなく、日本独特の流通構造や下請け構造といった要因もある。コスト削減を進めるには、パネル製造から発電所の建設、保守管理に至るまで、発電事業全体のコストを見直していく必要がある。コスト面で先行する外国事業者の参入や国内事業者の垂直水平での集約など、産業のコスト構造を大胆に変えていく仕組みが求められる。

1つ目の課題は、コスト削減(国民負担の軽減)である。太陽光や水力などの発電コストは、現在の主力電源である石炭やLNGと比較して倍近い差がある(図表7)。また、国際的な比較においては、ドイツの太陽光や風力の発電コストが9円/kWh程度であるのに対して、3倍近いコストが掛かっている。これには技術や開発規模の違いだけでなく、日本独特の流通構造や下請け構造といった要因もある。コスト削減を進めるには、パネル製造から発電所の建設、保守管理に至るまで、発電事業全体のコストを見直していく必要がある。コスト面で先行する外国事業者の参入や国内事業者の垂直水平での集約など、産業のコスト構造を大胆に変えていく仕組みが求められる。

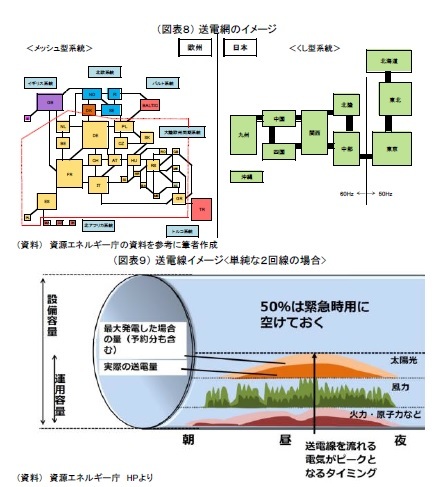

2つ目の課題は、系統制約の緩和である。系統制約とは、送電容量や電力の安定性に関して既存の電力系統9が持つ限界のことだ。電力会社は互いの電力系統を連系線10によって接続し、電力の需給を全国的に調整する仕組みを有している。しかし、電力系統が国土の地理的制約から直列に接続した日本のくし型系統11では、連系線の容量不足が調整のボトルネックとなる(図表8)。さらに、送電線の空き容量に関する問題もある。送電線に流すことのできる電気量のリミット設定が適切でないために、空き容量を十分に活用することができていない(図表9)。国内の系統制約の緩和に向けた対応には、電力系統を接続する連系線の増強や日本版コネクト&マネージ12の具体化などが挙げられる。民間に目を向ければ、中韓露などの近隣諸国との間に海底送電ケーブルを敷設することで、広域の国際的送電網を構築しようとする動きもある。制度面や安全保障面に課題はあるものの、再エネの普及や電力取引の活性化を後押しする取り組みである。再エネ開発と言われると電源に注目してしまいがちであるが、電気を届ける送配電システムにも関心を向けていく必要がある。

2つ目の課題は、系統制約の緩和である。系統制約とは、送電容量や電力の安定性に関して既存の電力系統9が持つ限界のことだ。電力会社は互いの電力系統を連系線10によって接続し、電力の需給を全国的に調整する仕組みを有している。しかし、電力系統が国土の地理的制約から直列に接続した日本のくし型系統11では、連系線の容量不足が調整のボトルネックとなる(図表8)。さらに、送電線の空き容量に関する問題もある。送電線に流すことのできる電気量のリミット設定が適切でないために、空き容量を十分に活用することができていない(図表9)。国内の系統制約の緩和に向けた対応には、電力系統を接続する連系線の増強や日本版コネクト&マネージ12の具体化などが挙げられる。民間に目を向ければ、中韓露などの近隣諸国との間に海底送電ケーブルを敷設することで、広域の国際的送電網を構築しようとする動きもある。制度面や安全保障面に課題はあるものの、再エネの普及や電力取引の活性化を後押しする取り組みである。再エネ開発と言われると電源に注目してしまいがちであるが、電気を届ける送配電システムにも関心を向けていく必要がある。

3つ目の課題は、発電量が天候や時間によって不安定となる再エネを、安定した電源として活用する仕組みの構築である。専門家の間で「調整力」と言われるものだ。電気の需給バランスの崩れは、停電などのトラブルの原因となる。電気需要の変動だけでなく供給面でも考慮すべきことを増やす再エネの普及は、電気の需給バランスを制御することを難しくする。現在は火力発電がその役割を担っているが、脱炭素化が国際的な潮流となる中、徐々に置き換えを進めていかなければならない。その候補として期待されるのが、蓄電池やPower-to-Gas技術13などの新技術である。その他にも、ディマンドリスポンス14や容量市場の整備など、制度変更によって調整力を確保する方策も検討されている。電力会社の内部だけで供給制御が完結できたこれまでの調整の仕組みは変わっていく。今後は多様な主体が関わる複雑で緻密な調整の仕組みが構築されることとなるだろう。

4つ目の課題は、事業環境の整備である。規制は事業の方向性を左右する重要な要素だ。時代にそぐわない規制が残ったままでは、事業計画が非効率なものとなってしまう。現在審議中の第196回国会では、洋上で風力発電を行うための一般海域の利用ルールを定めた法案が審議されている。この法案は、洋上風力の普及拡大に役立つものとなるだろう。各種申請手続きの簡素化や開発地域における調整の迅速化など、改善が求められていることは多い。

9 電力系統とは、発電・送配電・需要家設備に至る全ての電力設備によって構築されるシステムのこと。日本では、各電力会社がエリア毎に保有しているため、沖縄も含めると10存在している。

10 連系線とは、異なる電力系統を結ぶ送電設備のこと。

11 日本は南北に長い地理的な特徴のため各電力会社の電力系統が直列に接続しており、この形状からくし型系統と言われている。なお、欧米の電力系統は、複数の国や地域の系統が互いに接続していることから、メッシュ型系統と言われている。

12 コネクト&マネージとは、欧州の既存系統に関する利用ルールのことで、再エネを送電網につなげたうえで各発電所から流れてくる電気を管理する手法である。

13 Power-to-Gas技術は、余剰電力から水素や合成メタンを製造して、エネルギーを貯蔵する技術である。

14 ディマンドリスポンストとは、経済産業省の定義で「卸市場価格の高騰時または系統信頼性の低下時において、電気料金価格の設定またはインセンティブの支払に応じて、需要家側が電力の使用を抑制するよう電力消費パターンを変化させること」とされる。簡単に言うと、時間によって電気の単価が変わらない料金体系から、需要の多い昼間に高くする料金体系に変えることで、昼間の電気使用量を抑えようとする試みである。

4つ目の課題は、事業環境の整備である。規制は事業の方向性を左右する重要な要素だ。時代にそぐわない規制が残ったままでは、事業計画が非効率なものとなってしまう。現在審議中の第196回国会では、洋上で風力発電を行うための一般海域の利用ルールを定めた法案が審議されている。この法案は、洋上風力の普及拡大に役立つものとなるだろう。各種申請手続きの簡素化や開発地域における調整の迅速化など、改善が求められていることは多い。

9 電力系統とは、発電・送配電・需要家設備に至る全ての電力設備によって構築されるシステムのこと。日本では、各電力会社がエリア毎に保有しているため、沖縄も含めると10存在している。

10 連系線とは、異なる電力系統を結ぶ送電設備のこと。

11 日本は南北に長い地理的な特徴のため各電力会社の電力系統が直列に接続しており、この形状からくし型系統と言われている。なお、欧米の電力系統は、複数の国や地域の系統が互いに接続していることから、メッシュ型系統と言われている。

12 コネクト&マネージとは、欧州の既存系統に関する利用ルールのことで、再エネを送電網につなげたうえで各発電所から流れてくる電気を管理する手法である。

13 Power-to-Gas技術は、余剰電力から水素や合成メタンを製造して、エネルギーを貯蔵する技術である。

14 ディマンドリスポンストとは、経済産業省の定義で「卸市場価格の高騰時または系統信頼性の低下時において、電気料金価格の設定またはインセンティブの支払に応じて、需要家側が電力の使用を抑制するよう電力消費パターンを変化させること」とされる。簡単に言うと、時間によって電気の単価が変わらない料金体系から、需要の多い昼間に高くする料金体系に変えることで、昼間の電気使用量を抑えようとする試みである。

4――おわりに

ここまでの議論を以下に整理する。日本の再エネ開発は、2030年のエネルギーミックスの実現に向けて、想定を上回るペースで現在まで順調に推移してきた。しかし、国際的なGHG排出削減の要請からすると、さらなる努力が求められていることに変わりはない。そのため第5次計画では、再エネを将来の主力電源と位置づけ、本格的な普及を目指す姿勢を明確に打ち出している。足元では、再エネの普及拡大が、制度面や技術面の壁に阻まれつつあるようだ。すなわち、国民負担の増大と調整力の不足という問題である。これらの問題を解決するためには、製造から流通までのあらゆる段階における構造転換が必要となる。また、技術面の極めて大きなブレークスルーに頼らざるを得ない部分もある。再エネの普及拡大はこれから新たな正念場を迎える。

電気は国民生活を支える重要なインフラだ。エネルギー政策はこれからの日本の在り方を決める一大プロジェクトであると言え、政策の推進には国民の理解が欠かせない。再エネに関する課題や今後の見通しなど、国は丁寧な説明をして行く必要があるだろう。再エネをどのように主力電源化していくのか、その道筋を示すことが求められている。

電気は国民生活を支える重要なインフラだ。エネルギー政策はこれからの日本の在り方を決める一大プロジェクトであると言え、政策の推進には国民の理解が欠かせない。再エネに関する課題や今後の見通しなど、国は丁寧な説明をして行く必要があるだろう。再エネをどのように主力電源化していくのか、その道筋を示すことが求められている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年06月14日「基礎研レター」)

03-3512-1790

経歴

- 【職歴】

2011年 日本生命保険相互会社入社

2017年 日本経済研究センター派遣

2018年 ニッセイ基礎研究所へ

2021年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

鈴木 智也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/16 | 外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/06/23 | 内国歳入法899条項(案)-TACOで終わらなければ、日本にも影響か? | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/10 | 日米交渉、為替条項はどうなる?-トランプ1.0の宿題 | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/08 | トランプ政権の時間軸-世界や米国の有権者はいつまで我慢できるのか | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【どうなる、再生可能エネルギー!-エネルギー基本計画から読み解く】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

どうなる、再生可能エネルギー!-エネルギー基本計画から読み解くのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!