- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- どうなる、再生可能エネルギー!-エネルギー基本計画から読み解く

2018年06月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

再生可能エネルギー(以降、再エネ)とは、化石燃料のような有限な資源から生み出されるエネルギーではなく、自然界に常に存在する太陽光や風力、比較的短期間に再生可能なバイオマスといった、枯渇しない資源から生み出されるエネルギーのことだ。発電時には地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しないため、環境に優しいエネルギーとして世界中から注目が集まっている。脱炭素化が国際的な潮流となる中、日本の再エネ開発はどうなっているのであろうか。ここでは、エネルギー政策の基本的な方針を示した「エネルギー基本計画」を中心に、再エネ開発の現状と課題、今後の方向性について整理を試みる。

2――エネルギー基本計画の改訂が迫る

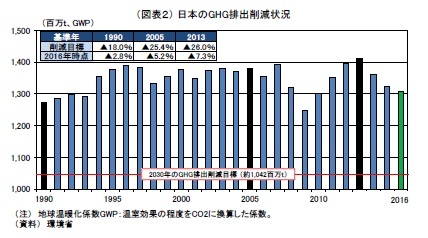

1|日本のGHG排出削減目標は、2030年▲26.0%、2050年▲80%

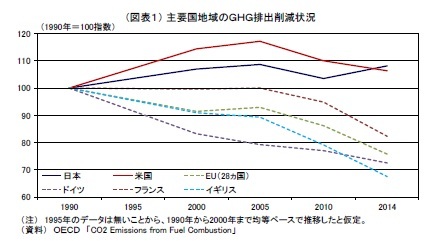

2016年4月、2020年以降の温室効果ガス(以下、GHG1)排出削減等のための新たな国際枠組み「パリ協定」が発効した。パリ協定では「世界の平均気温上昇を工業化以前から摂氏2度以内に抑える」という「2度目標」を長期的な目標として規定している。協定に参加した各国は「2度目標」を達成するため、独自のGHG排出削減目標を国連気候変動枠組条約事務局に提出した。2015年7月、日本も「GHGを2030年度に2013年度比▲26.0%削減する」という削減目標を提出している。このGHG排出削減目標は、各国で独自に決められたものであるため、基準年や目標水準が国によって異なる。米国2は2005年を基準年として2025年までに▲26%~▲28%削減することを目標としており、EUは1990年を基準年として2030年までに▲40%削減することを目標としている。

2016年4月、2020年以降の温室効果ガス(以下、GHG1)排出削減等のための新たな国際枠組み「パリ協定」が発効した。パリ協定では「世界の平均気温上昇を工業化以前から摂氏2度以内に抑える」という「2度目標」を長期的な目標として規定している。協定に参加した各国は「2度目標」を達成するため、独自のGHG排出削減目標を国連気候変動枠組条約事務局に提出した。2015年7月、日本も「GHGを2030年度に2013年度比▲26.0%削減する」という削減目標を提出している。このGHG排出削減目標は、各国で独自に決められたものであるため、基準年や目標水準が国によって異なる。米国2は2005年を基準年として2025年までに▲26%~▲28%削減することを目標としており、EUは1990年を基準年として2030年までに▲40%削減することを目標としている。

主要国地域に限ればGHG排出削減は進展が見られるものの、世界全体で見ると満足できるものではない。国連環境計画の調査によると、パリ協定の参加国の目標を全て積み上げたとしても、「2度目標」の達成に必要なGHG排出削減量には達していないという。そのため2050年までに、先進国全体で▲80%削減することの必要性について認識が共有されている。日本もこの水準を目標としてGHGの排出削減を進めることとなる。まもなく閣議決定される「第5次エネルギー基本計画(以下、第5次計画)」は、このような文脈の中で策定されるものである。

主要国地域に限ればGHG排出削減は進展が見られるものの、世界全体で見ると満足できるものではない。国連環境計画の調査によると、パリ協定の参加国の目標を全て積み上げたとしても、「2度目標」の達成に必要なGHG排出削減量には達していないという。そのため2050年までに、先進国全体で▲80%削減することの必要性について認識が共有されている。日本もこの水準を目標としてGHGの排出削減を進めることとなる。まもなく閣議決定される「第5次エネルギー基本計画(以下、第5次計画)」は、このような文脈の中で策定されるものである。1 GHGは、Greenhouse Gasの略。

2 米国は2017年6月、トランプ大統領がパリ協定からの離脱を表明している。

2|エネルギーミックス3は据え置き、再エネ目標は2030年22~24%程度

エネルギー基本計画は、2002年6月に成立したエネルギー政策基本法に基づいて策定される。2003年10月に最初の計画が策定されて以降、3年ごとに改定されており、2007年3月に第2次計画、2010年6月に第3次計画、2014年4月に第4次計画が策定されている。今次改定は4度目の改定となる。

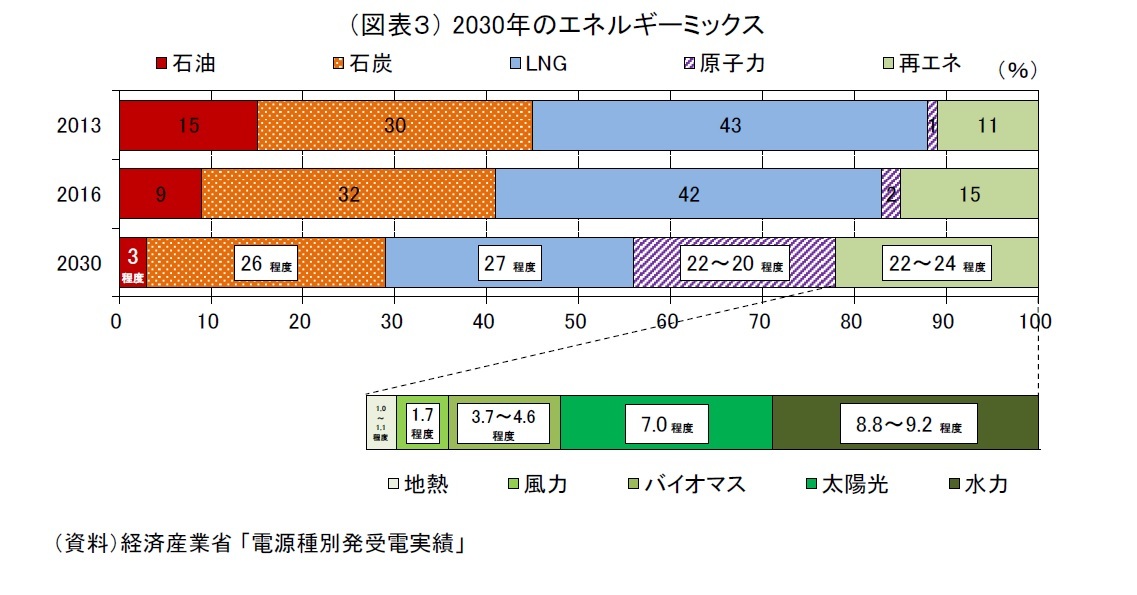

第5次計画における再エネの位置づけは「長期を展望した環境負荷の低減を見据えつつ活用していく重要な低炭素の国産エネルギー源」である。注目された2030年のエネルギーミックスは、再エネ比率を第4次計画と同じく22~24%程度に据え置くことが決まった(図表3)。内訳については、水力8.8~9.2%程度、太陽光7.0%程度、バイオマス3.7~4.6%程度、風力1.7%程度、地熱1.0~1.1%程度となる。

エネルギー基本計画は、2002年6月に成立したエネルギー政策基本法に基づいて策定される。2003年10月に最初の計画が策定されて以降、3年ごとに改定されており、2007年3月に第2次計画、2010年6月に第3次計画、2014年4月に第4次計画が策定されている。今次改定は4度目の改定となる。

第5次計画における再エネの位置づけは「長期を展望した環境負荷の低減を見据えつつ活用していく重要な低炭素の国産エネルギー源」である。注目された2030年のエネルギーミックスは、再エネ比率を第4次計画と同じく22~24%程度に据え置くことが決まった(図表3)。内訳については、水力8.8~9.2%程度、太陽光7.0%程度、バイオマス3.7~4.6%程度、風力1.7%程度、地熱1.0~1.1%程度となる。

3 エネルギーミックスとは、将来のエネルギー需給構造の見通し(将来の電源構成)を示したもの。

2――再エネの普及は第2フェーズへ

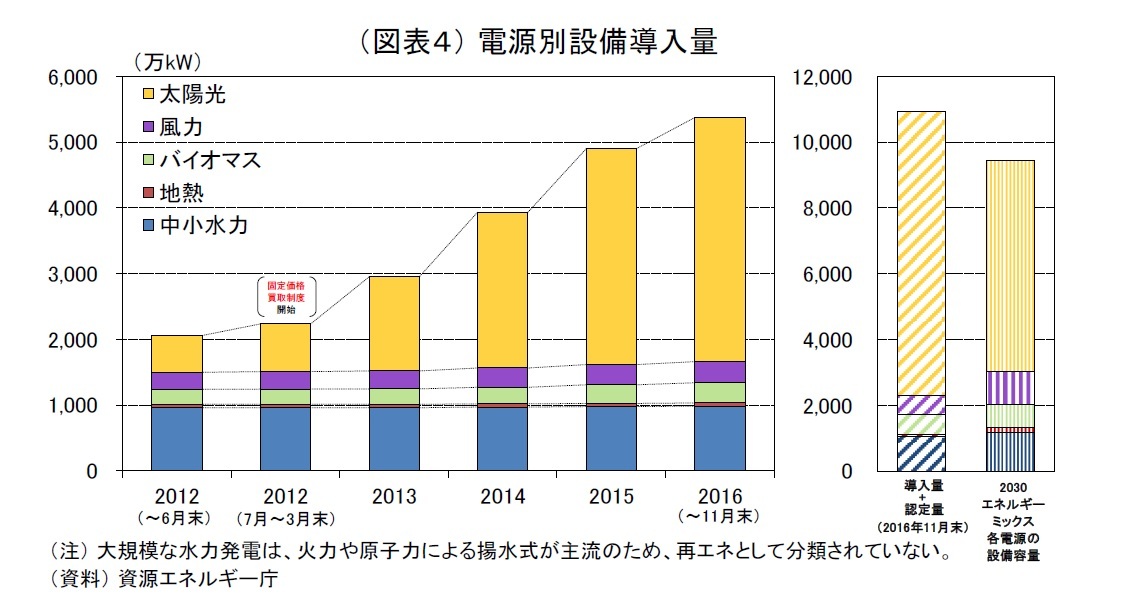

1つ目の要因は、固定価格買取制度(通称、FIT法6)である。FIT法とは、再エネで発電された電気を一定価格で買取ることを、政府が電気事業者に義務付けた制度のことだ。再エネの開発事業者は、この制度を利用することで以前よりも正確に売上予測をすることが可能となり、プロジェクトリスクを大幅に軽減することができた。しかも、非住宅用10kWh以上の太陽光については、20年以上と言う破格の保障期間が付いていた。2012年7月に政府がFIT法を施行して以降、太陽光の普及ペースは加速している。FIT法は投資リスクを低減することで、太陽光の普及に大きく貢献してきたと言えるだろう。

2つ目の要因は、太陽光が他の再エネと比較して大規模開発しやすく、地産地消しやすいという特徴である。例えば、太陽光が広い敷地さえあれば比較的容易に開発可能であるのに対し、風力や地熱は資源に偏在性があるため、開発適地を見つけることが難しい。また、太陽光は住宅地や都心郊外などに設置することで、発電した電力をその場で消費することもできる。設備も風力のような稼動部を持たないため、設置後のメンテナンスも容易である。これらの特徴は、再エネ開発における太陽光の優位性と言えるだろう。

4 設備導入量とは、固定価格買取制度の認定を受けて設置を完了させ、実際に稼働している発電施設の容量のことである。

5 認定量とは、国が固定価格買取制度に基づいて、再エネ発電設備として認定した発電設備量のことである。

6 FIT法は、Feed-in Tariffの略。

2つ目の要因は、太陽光が他の再エネと比較して大規模開発しやすく、地産地消しやすいという特徴である。例えば、太陽光が広い敷地さえあれば比較的容易に開発可能であるのに対し、風力や地熱は資源に偏在性があるため、開発適地を見つけることが難しい。また、太陽光は住宅地や都心郊外などに設置することで、発電した電力をその場で消費することもできる。設備も風力のような稼動部を持たないため、設置後のメンテナンスも容易である。これらの特徴は、再エネ開発における太陽光の優位性と言えるだろう。

4 設備導入量とは、固定価格買取制度の認定を受けて設置を完了させ、実際に稼働している発電施設の容量のことである。

5 認定量とは、国が固定価格買取制度に基づいて、再エネ発電設備として認定した発電設備量のことである。

6 FIT法は、Feed-in Tariffの略。

(2018年06月14日「基礎研レター」)

03-3512-1790

経歴

- 【職歴】

2011年 日本生命保険相互会社入社

2017年 日本経済研究センター派遣

2018年 ニッセイ基礎研究所へ

2021年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

鈴木 智也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/16 | 外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/06/23 | 内国歳入法899条項(案)-TACOで終わらなければ、日本にも影響か? | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/10 | 日米交渉、為替条項はどうなる?-トランプ1.0の宿題 | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/08 | トランプ政権の時間軸-世界や米国の有権者はいつまで我慢できるのか | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【どうなる、再生可能エネルギー!-エネルギー基本計画から読み解く】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

どうなる、再生可能エネルギー!-エネルギー基本計画から読み解くのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!