- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療 >

- 乾癬(かんせん)の受診実態~疾病の理解のために・乾癬(1)

乾癬(かんせん)の受診実態~疾病の理解のために・乾癬(1)

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「乾癬」とは

患者によっては生涯治療を受ける必要があり、受診の負担や医療費の負担が大きくなる場合もあると言われている。根治治療法がない上、触れるとうつるのではないか誤解されがちであることや(実際は免疫機能の異常によるものであり、うつらない)見た目によって、治療をあきらめて引きこもってしまったり,結婚や出産、やりたい仕事をあきらめるなど、社会から疎外されて孤立する人も少なくない3とされ、社会的な課題を抱えた疾病でもある。こういった課題の改善に向けて、毎年10月29日は世界乾癬デーとされ、世界中で治療アクセス改善や周囲の人の理解を深めることを目的に、各種イベントが行われている。

乾癬による有病率は、国や地域、人種、性別によって異なり4、日本には、40~50万人(人口の約0.3~0.4%)の患者がいると言われている5。患者数が欧米諸国より少ないこともあり、日本ではあまり知られていない。

そこで本稿では、乾癬理解の一助となるよう健康保険組合によるレセプトデータを使って、乾癬による医療機関受診状況、および通院と医療費の実態を紹介する。次稿では、患者が抱える社会的な課題について議論する。

1 (一財)Inspire Japan WPD乾癬啓発普及協会のサイト

2 「世界乾癬レポート2016」世界保健機関(WHO)出版、日本乾癬患者連合会和訳

3 (一財)Inspire Japan WPD乾癬啓発普及協会のサイト

4 「世界乾癬レポート2016」世界保健機関(WHO)出版、日本乾癬患者連合会和訳

5 (一財)Inspire Japan WPD乾癬啓発普及協会のサイト、「コンセンティクス(R)を使用される患者さんへ」(http://www.cosentyx.jp/p_kansen/02.html)等より

2――健保データを使った分析結果

いくつかの健康保険組合のレセプトデータからなるデータベースを使う。使用したのは、(株)日本医療データセンターによる2007~2016年度の10年間のレセプトデータベースである。個人を特定しうる情報を完全に削除した上で市販されており、各種研究で活用されている。

健康保険組合のデータであるため、就労世代とその子どものデータが多く、60歳以上のデータが少ない。特に、2008年度以降は後期高齢者医療制度が施行されたため75歳以上のデータを含まない。また、少なくとも健康保険組合員本人は就労していることから、比較的病気のコントロールが良い集団だと考えられるため、解釈には注意を要する。

2|集計結果

2|集計結果(1) 受療率

2016年にWHO(世界保健機関)から発行された「世界乾癬レポート2016(Global report on PSORIASIS)」によると、世界中でおよそ1億人の患者がいると推計されている。各国で報告された有病率は0.09%から11.43%とバラつきがあるようだ。日本には約40~50万人(人口の0.3~0.4%)の患者がいて、患者の男女比は2:1と男性が多いとされている6。

本稿では、受療率を、「1か月間に1度でも乾癬7を理由に医療機関を受診した人数を本集団人数で割ったもの」と定義する。2012~2016年度の5年間をみると、およそ248万人中、年間3300人が当該疾病を理由として医療機関にかかっており、この集団での受療率は、0.13%だった(本集団の平均年齢約33歳、受療有の平均年齢約48歳8)。

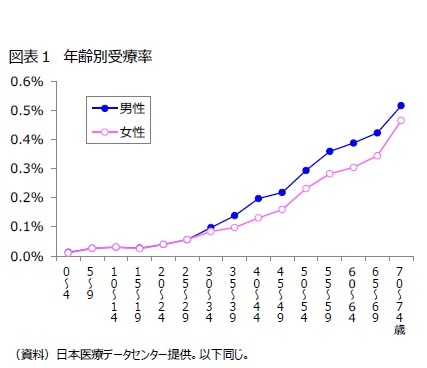

男女それぞれの受療率を年齢群団別にみると、根治治療法がないこともあり、おおむね年齢が高いほど高い。男女を比較すると、30歳未満では、男女ともほぼ同程度であるが、30歳以上で男性が女性を上回る。

75歳以上の受療率が70~74歳と同じであると仮定して、受療率と総人口を掛け合わせると、1か月間に1度でも乾癬を理由に医療機関にかかっているのは、国内で31万人と推計される。図表1で年齢が高いほど受療率が高いことと、乾癬症は完治しないと言われていることをあわせて考えると、実際は、75歳以上の受療率はさらに高いと推測できるため、有病者数はこれより多いと考えられる。また、毎月病院に通う必要がない患者もいると考えれば、有病者数はさらに多いと考えられる。

6 「コンセンティクス(R)を使用される患者さんへ」(http://www.cosentyx.jp/p_kansen/02.html)より

7 世界保健機構(WHO)による国際疾病分類で「L40」と確定診断されたものとする。

8 受診記録を5歳群団で取り扱っているため、平均年齢の計算においては、受診時の年齢を各群団の中央値で代表させて計算した。

(2) 新規受診発生率

(2) 新規受診発生率受療率を、ある時点で当該疾病を理由に受診している人の割合と定義したのに対し、新規受診発生率を、「これまで乾癬による受診歴がなかった人が初めて当該疾病により受診した人数を母集団人数で割ったもの」と定義する。初めてかどうかは、乾癬によって医療機関を受診した月からさかのぼって少なくとも12か月間、同一の健康保険組合に在籍していて、かつ、当該疾病による受診歴がないことを条件に判定した。

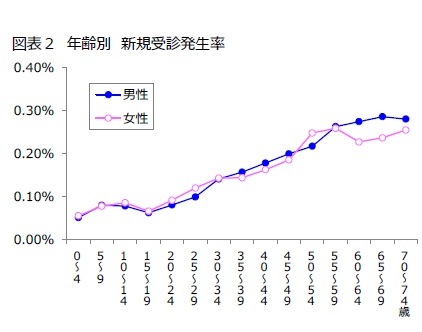

その結果、新規受診発生率は、男女とも15歳未満でやや高く、男女の差はない。15~19歳で新規受診発生率はいったん低下するが、20歳以降で年齢とともに上昇していた。15歳以降の年齢別新規受診発生率は男女で異なり、男性は10歳代と55歳以降で、女性は10歳代と50歳代で、それぞれ高くなっている。

一般に、乾癬の発症は、ストレスやホルモンバランスに影響されると言われており、女性の場合、出産で好転し、更年期で悪化すると言われている。今回の結果はストレスが高いと考えられる男性の退職期や女性の更年期で新規受診発生率が高くなっており、この考えに沿うものだった。

(3) 治療の種類と治療継続状況

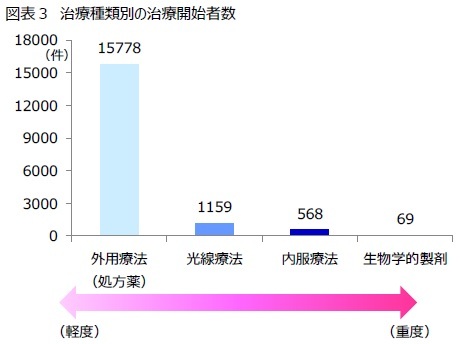

(3) 治療の種類と治療継続状況治療は、症状や患者の生活スタイルにあわせて外用療法(市販薬と処方薬があるが、本稿で扱うのは処方薬のみ。)、光線療法(紫外線照射)、内服療法、生物学的製剤(注射)が使われる。一般に、症状が重くなるにしたがって、光線療法、内服療法、生物学的製剤が使われる。

2005年度から2016年度9に、それぞれの治療を開始した10患者数は、順に15,778、1,159、568、69件と、外用療法が圧倒的に多かった。生物学的製剤は、場合によっては症状が寛解することがあり、他の治療法では効果が少なかった患者への効果が期待されているが、全患者が対象となるわけではない(通常、症状が重い16歳以上に使われる)ことや、治療費が高い(1か月10万円以上することがある)こと、認知度が低いことなどから、外用療法の0.4%程度と患者数は少ないようだ。

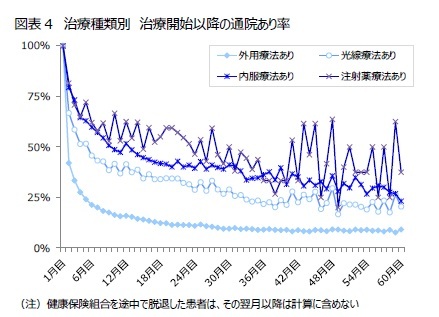

初めて治療を受けてから翌月以降の受診状況をみる。まず、件数の多い外用療法についてみると、初めて外用療法を受けた翌月も乾癬によって通院をしているのは42%、翌々月は33%、1年後には16%と、時間の経過とともに、通院継続患者は大幅に減少していた(図表4)。

初めて治療を受けてから翌月以降の受診状況をみる。まず、件数の多い外用療法についてみると、初めて外用療法を受けた翌月も乾癬によって通院をしているのは42%、翌々月は33%、1年後には16%と、時間の経過とともに、通院継続患者は大幅に減少していた(図表4)。通院をしている患者だけでみると、毎月、治療開始月の65~70%が外用療法を続けていた。この割合は5年間変わらなかった。残り30~35%は外用療法以外の治療を受けていた。通院をしている患者の通院回数はひと月平均1.5回程度だったが、最大では1か月に10日を超えているケースもあった。

乾癬は、症状が悪くなったり良くなったりを繰り返す疾病であり、必ずしも毎月受診を必要とするとは限らないほか、外用療法を受ける患者の中には、比較的軽度な患者も含まれると考えられ、その場合は治療を継続していない可能性もある。ただし、レセプトには、患者の病状や重症度に関する情報はないため、症状が出ていないから受診をやめたのか、症状が出ているにもかかわらず、受診をやめたのかの区別はつかない。

光線療法、内服療法、生物学的製剤についてみると、それぞれ治療を開始した翌月以降、通院者は外用療法同様に減少していたが、外用療法よりは通院継続者が多かった。

9 サンプル数を確保するために12年間のデータをプールして抽出した。

10 過去1年間に、その治療を受けていない患者が、初めて受けた時を「治療開始」とする。

(2018年05月28日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月18日

パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% -

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【乾癬(かんせん)の受診実態~疾病の理解のために・乾癬(1) 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

乾癬(かんせん)の受診実態~疾病の理解のために・乾癬(1) のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!