- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 「妊娠順番制」にみる授からない社会がもつ誤解-少子化データ再考-順番さえくれば、授かるのか

「妊娠順番制」にみる授からない社会がもつ誤解-少子化データ再考-順番さえくれば、授かるのか

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

妻が働く愛知県の私立保育園では、保育園運営を円滑化(保育園運営に支障をきたさないため、と記事にはある)するための勤務調整として勤務する保育士に園長が妊娠時期を割り当てる「妊娠順番制」がひかれているという。

そして、それをはからずも破って妊娠した彼の妻は保育園に謝罪したが、その後も園長から嫌味をいわれるなどの肩身の狭い状況が続いている、という投書である。

この投書に関して、多くの批判が上がっている。

法律の専門家からは

「妊娠・出産の時期は個人の権利であり、それを強制するのは人権侵害である」

「強制はたとえ明文化されていても、民法90条の公序良俗に反する規定として無効」

という見解が示されている。

つまり、法律的に「個人の自由」であることに対して制限をかける行為であるので、紛れもなくハラスメントである、ということである。筆者もこの見解に異論はない1。

しかし、この「妊娠順番制」の問題の本質は「人権侵害」だけではない。

日本という国が全体として(機運として)妊娠・出産にもつ「大いなる誤解」がベースとなって発生している事案であると考えている。

1 妊娠順番制については低出生率が続く韓国においても、国家人権委員会が2016年に女性医療従事者の人権を侵害する「妊娠順番制」などの慣行の改善を促す勧告案を、雇用労働部や保健福祉部(いずれも日本の省に相当)などの政府機関に提出すると発表した。

国家人権委員会が前年の2015年に12の病院を対象に調査した結果では、女性研修医の7割超と看護師、看護助手の4割が「好きなときに妊娠できない」と回答。看護師、看護助手の4割以上が言葉による暴力を経験したと回答。身体的暴力があったとする回答も1割超となった。

どうせ順番がくれば産めるんだから、という単純な発想

(1) 妊娠希望者がいる

(2) 事業運営の邪魔にならないよう妊娠の順番を決めて休みを割り当てる

(3) 割り当てた時期に、産んでもらう

である。

権利侵害の問題は(2)においてフォーカスされがちであるが、それは当然として、(3)についても実は大きな問題が潜んでいる。

そもそも(3)が成立するためには最低でも、以下の要因がそろう必要がある。

a夫婦そろって、割り当てられた時期に「事故・病気・精神状態」等、生殖器関係以外の身体要因で妊娠準備不能状況に陥っていないこと

b 夫婦そろって、割り当てられた時期に「生物学的に」受精が順調な状態にあること

c 夫婦そろって、割り当てられた時期に「夫の転勤・仕事環境等、不可避な妊娠阻害外部要因」がないこと

わかりやすく一言で言うならば、この制度の(3)について「割り当てられた時期にその夫婦がともに産める状態にある保証はどこにあるのか」という問題が見落とされている、ということである。

どうせ順番がくれば産めるんだから、という、子どもを授かることが可能な状態をあまりに軽視しているがゆえの単純な発想が、この制度を作り上げてしまっているわけである。

順番制はどのような影響をもたらすのか:3人の妊娠希望者の場合

「妊(娠)・(出)産」が可能なのは女性であるから、妊産適齢期というと、まるで女性の適齢期問題のように印象づけてしまう危険性がある。

筆者は必ず「生殖適齢期」と表現している。生殖機能は男女両者が持ち、両者に関わる適齢期の意味が強まる言葉であるからである。

ちなみに世界保健機構(WHO)の発表では、不妊原因の5割は男性が関わる要因である。

「妊娠順番制」を小さな(巨大な組織で適齢期の男女が入れかわりたちかわり休業・復帰するのであればこの順番制はそもそも不要である)組織がもつと、どういうことが起こるだろうか。

育児介護休業法(第5条)により、日本では原則子どもが1歳になるまで育児休業を取得可能である。3人の妊娠希望者(Aさん、Bさん、Cさんとする)がいたとすると、最初に順番が割り当てられたAさんが妊娠・出産・フルの育児休業の経過後、復帰するのに、2年弱程度はかかることになる。

そうすると、最後の順番のCさんが割り当てられる期間が来るまでに、妊娠・出産が順調にいっても「法定どおりに1年ずつ休業復帰するならば」4年くらいが経過する。

希望者が3人いたら、最期の人のカップルは、最低4年程度、授かろうとすることを待て、という制度といえる。

ここで「育児休業をそれぞれ1年もとらなかったら?」という議論があるだろう。

確かにそうすれば産前6週間・産後8週間経過後に(産前産後休暇・母性保護規定)最速復帰ができるため、期間短縮化は可能(とはいえ、Cさんは2年程度待つことになる)である。

そのために、妊娠順番制の存在は「より早く復帰しなければ仕事が回らない」という一般的にある「職場運用」早期復帰プレッシャーに加えて、「後ろに続く順番待ち女性への1日も早い妊娠希望達成への配慮」早期復帰プレッシャーまでも押し付けることになりかねないのである。

いずれにせよ、妊娠順番制の存在によって

「順番待ち1人当たり1~2年の生殖とりくみ時期の先延ばし」

「他の順番待ち女性への配慮として、早期復帰を従業者に強要する機運」

が発生する。

「生殖適齢期への国民理解」こそが少子化を打破

実際は「その気になれば相手さえいるならヒトはいつでも産める」わけではないことが統計的に示されている。以下にその一例を示したい。

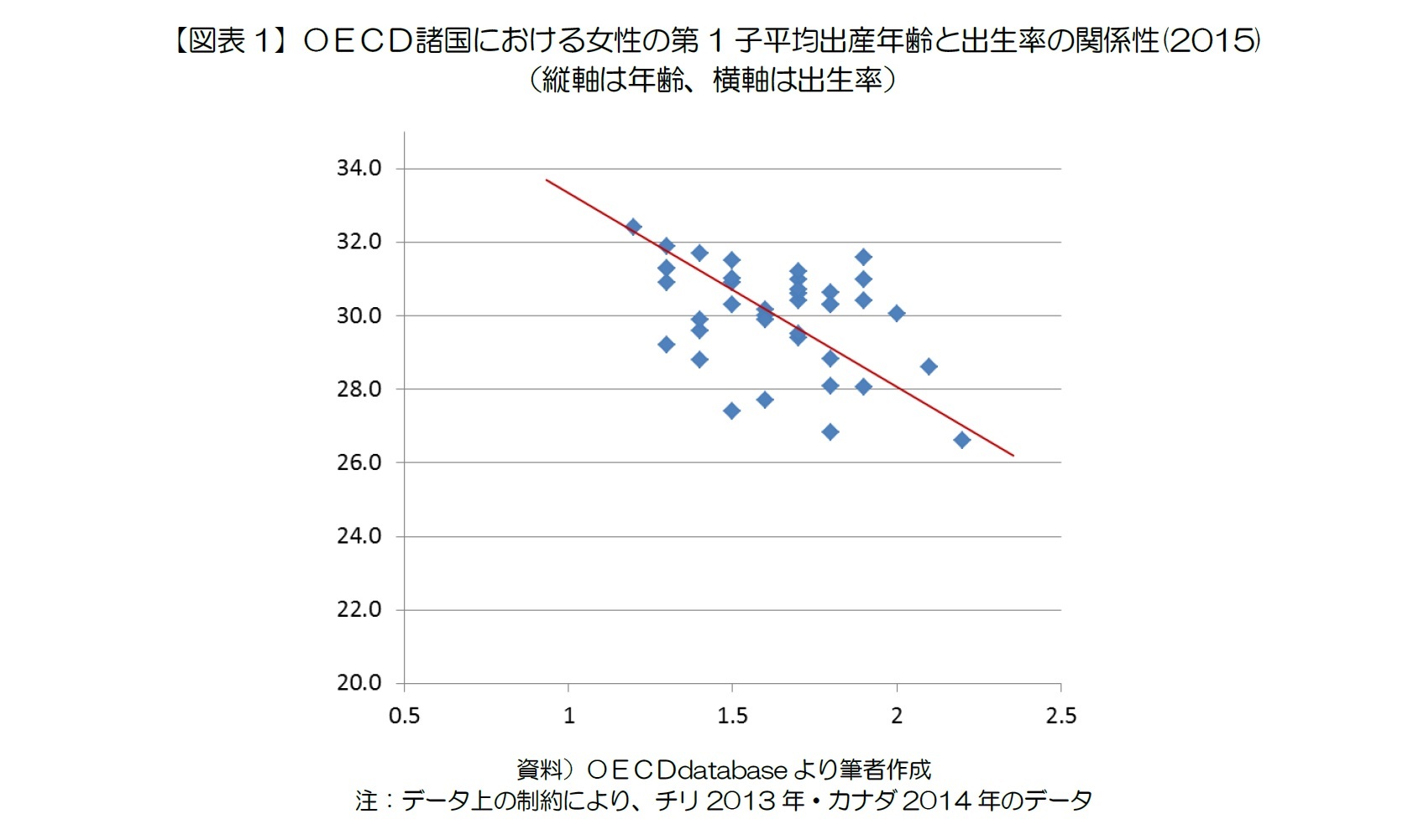

OECD諸国の女性の第1子平均出産年齢と合計特殊出生率(以下、出生率)の相関係数はマイナス0.43であり、その国の女性の第1子平均出産年齢が上昇するほど、出生率が低下することが示されている(図表1)。

つまり、少子化を問題視するのであれば(注:しないのであればスルーしても構わない)、そこに「今授かりたい」男女がいたならば、彼らが1日でも早く取り組める環境を社会が与える・取り組めるように協力することが重要であることがわかる。

妊娠順番制のような本人の意図を無視して「妊娠先延ばしを強要」しかねない制度は、まさしく「産まれる子どもの数を減らす」制度であることを、図表は示している。

(2018年04月23日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「妊娠順番制」にみる授からない社会がもつ誤解-少子化データ再考-順番さえくれば、授かるのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「妊娠順番制」にみる授からない社会がもつ誤解-少子化データ再考-順番さえくれば、授かるのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!