- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 働き方改革で家庭での男性活躍推進を~企業に期待される少子化対策の取り組みは(下)~

2018年04月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

前稿(「子ども・子育て拠出金」引き上げによって負担が増えるのは誰か~企業に期待される少子化対策の取り組みは(上)~)では、企業主導型保育事業を拡充する目的で、企業が支払う子ども・子育て拠出金を引き上げると、いずれ負担が労働者や消費者に転嫁される恐れがあることを指摘した。この他に、企業が取り組むべき少子化対策とは何であろうか。それは、働き方改革を進め、男女を問わず、社員が仕事と子育てを両立できる職場環境を整備することである。現状では、長時間労働を前提とした働き方や、「男は仕事、女は家庭」という根強い性別役割意識から、夫が早く帰宅して家事・育児を行うことは簡単ではない。結婚・出産後もフルタイムで働き、職場で活躍する妻が増えたにもかかわらず、夫が職場から離れられない状況が続けば、仕事と家事・育児の大部分を担う妻の負担が過重になり、二人目以降の子どもを持つ余裕がなくなりかねない。企業が男性社員のワーク・ライフ・バランスを推進し、家事・育児への参加を後押しすることが、家庭の余裕を生み、少子化対策につながる。本稿ではこのことを論じたい。

2――男性の行動と少子化

1|夫の家事・育児時間の不足が少子化に与える影響

少子化には、未婚化や経済的事情、保育所不足など、いくつかの要因が指摘されているが、その中でも、二人目以降の子どもを持つかどうかにかかわる大きな要因は、夫の家事・育児への参加の度合いである。夫婦で協力して家庭と仕事をマネージしなければ、妻の負担が過重となりかねない。特に共働きの場合は、妻が仕事をこなした上で、ほぼ1人で小さい子どもを二人以上育てることは困難である。

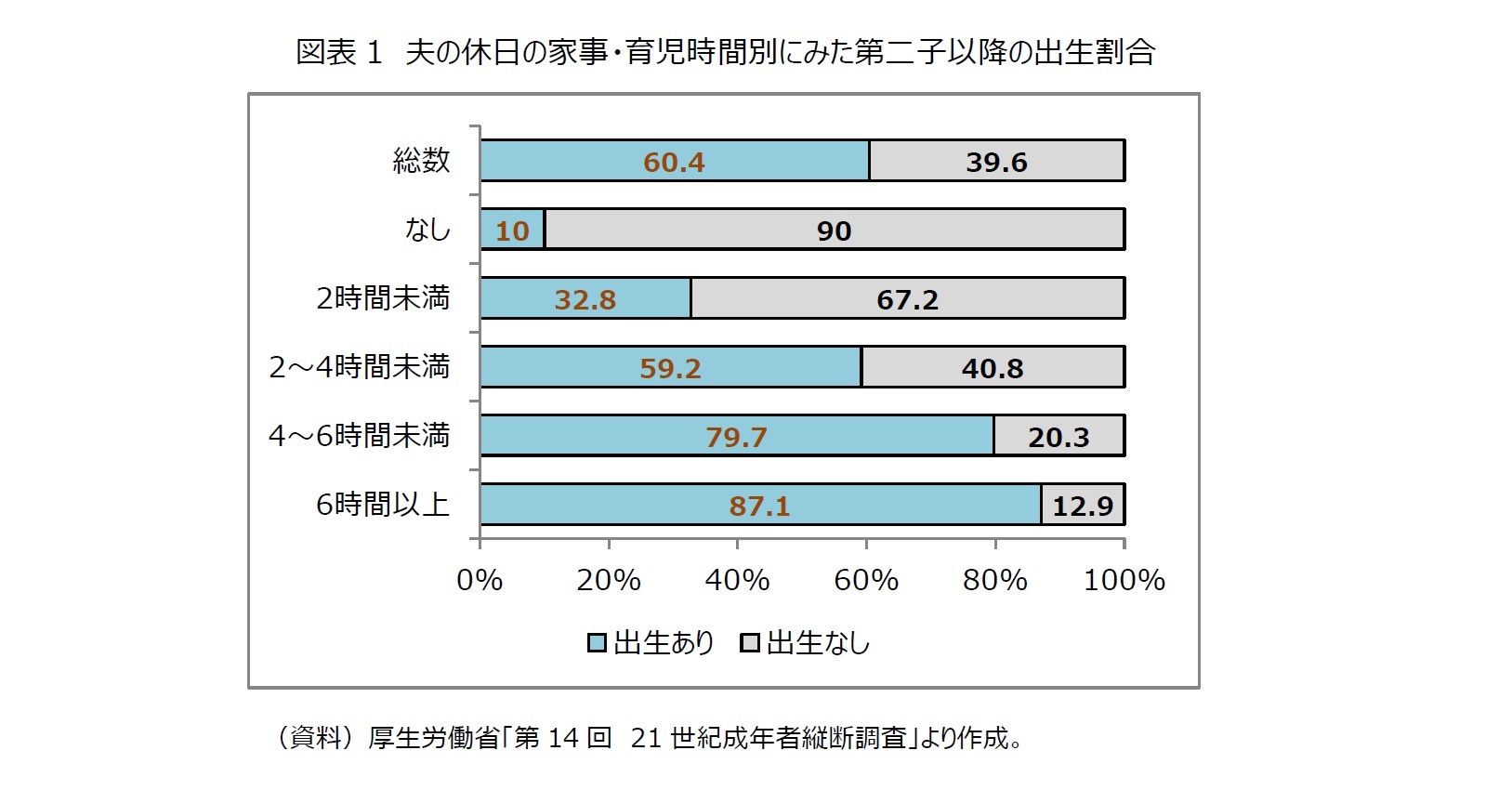

厚生労働省が2015年に行った「第14回21世紀成年者縦断調査」は、夫の家事・育児の参加程度と、二人目以降の出生との関係を示している(図表1)。休日に夫が家事・育児をまったくしない夫婦の場合、第二子以降を持った割合は10%に過ぎなかった。しかし、夫の家事・育児時間が0時間より多く、2時間未満の場合は約3割に増えた。2時間以上4時間未満では約6割、4時間以上6時間未満では約8割と、夫が家事・育児を行う時間が長いほど、顕著に第二子以降をもつ割合が増えていた。

少子化には、未婚化や経済的事情、保育所不足など、いくつかの要因が指摘されているが、その中でも、二人目以降の子どもを持つかどうかにかかわる大きな要因は、夫の家事・育児への参加の度合いである。夫婦で協力して家庭と仕事をマネージしなければ、妻の負担が過重となりかねない。特に共働きの場合は、妻が仕事をこなした上で、ほぼ1人で小さい子どもを二人以上育てることは困難である。

厚生労働省が2015年に行った「第14回21世紀成年者縦断調査」は、夫の家事・育児の参加程度と、二人目以降の出生との関係を示している(図表1)。休日に夫が家事・育児をまったくしない夫婦の場合、第二子以降を持った割合は10%に過ぎなかった。しかし、夫の家事・育児時間が0時間より多く、2時間未満の場合は約3割に増えた。2時間以上4時間未満では約6割、4時間以上6時間未満では約8割と、夫が家事・育児を行う時間が長いほど、顕著に第二子以降をもつ割合が増えていた。

国立社会保障・人口問題研究所が50歳未満の妻を対象に行った「第15回出生動向基本調査」(2015年)でも、理想としていた子どもの数を持たない理由をたずねると(複数回答)、「夫の家事・育児への協力が得られないから」との回答が1割あった。

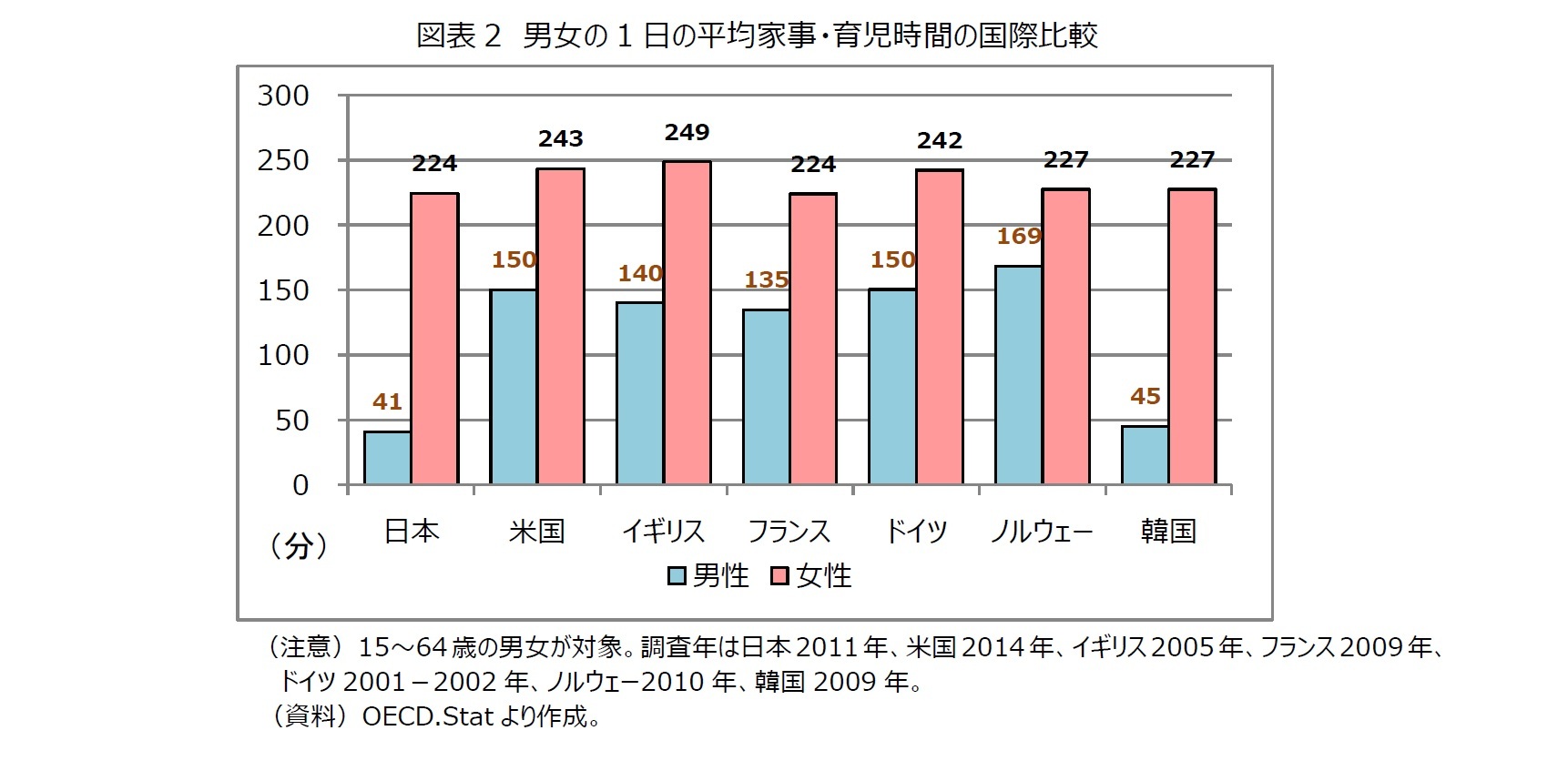

それでは、現状では、国内の男性たちはどれぐらい家事・育児を行っているのだろうか。OECDによると、国内では、子どもがいる家庭もいない家庭も合わせると、1日に家事・育児を行う平均時間は男性が41分、女性が3時間44分だった。韓国と比べれば同じようなレベルだが、欧米に比べると著しく低い(図表2)。政府は、2020年までに夫の家事・育児時間を1日平均2時間30分とする目標を掲げ、啓発イベントを開くなどしているが、事業規模も小さく、達成は困難だと考えられる。

それでは、現状では、国内の男性たちはどれぐらい家事・育児を行っているのだろうか。OECDによると、国内では、子どもがいる家庭もいない家庭も合わせると、1日に家事・育児を行う平均時間は男性が41分、女性が3時間44分だった。韓国と比べれば同じようなレベルだが、欧米に比べると著しく低い(図表2)。政府は、2020年までに夫の家事・育児時間を1日平均2時間30分とする目標を掲げ、啓発イベントを開くなどしているが、事業規模も小さく、達成は困難だと考えられる。

2|夫婦の負担増と家族構成の変化

(1)職場と家で働く時間は過去20年間で夫、妻ともに1時間近く増加

採用や昇進等における男女差別を禁止した1986年の男女雇用機会均等法施行から30年経ち、女性の社会進出は進み、家庭における家事・育児という無償労働に対する男性の関与も増えつつあるが、いまだ欧米よりも大きな差がある。

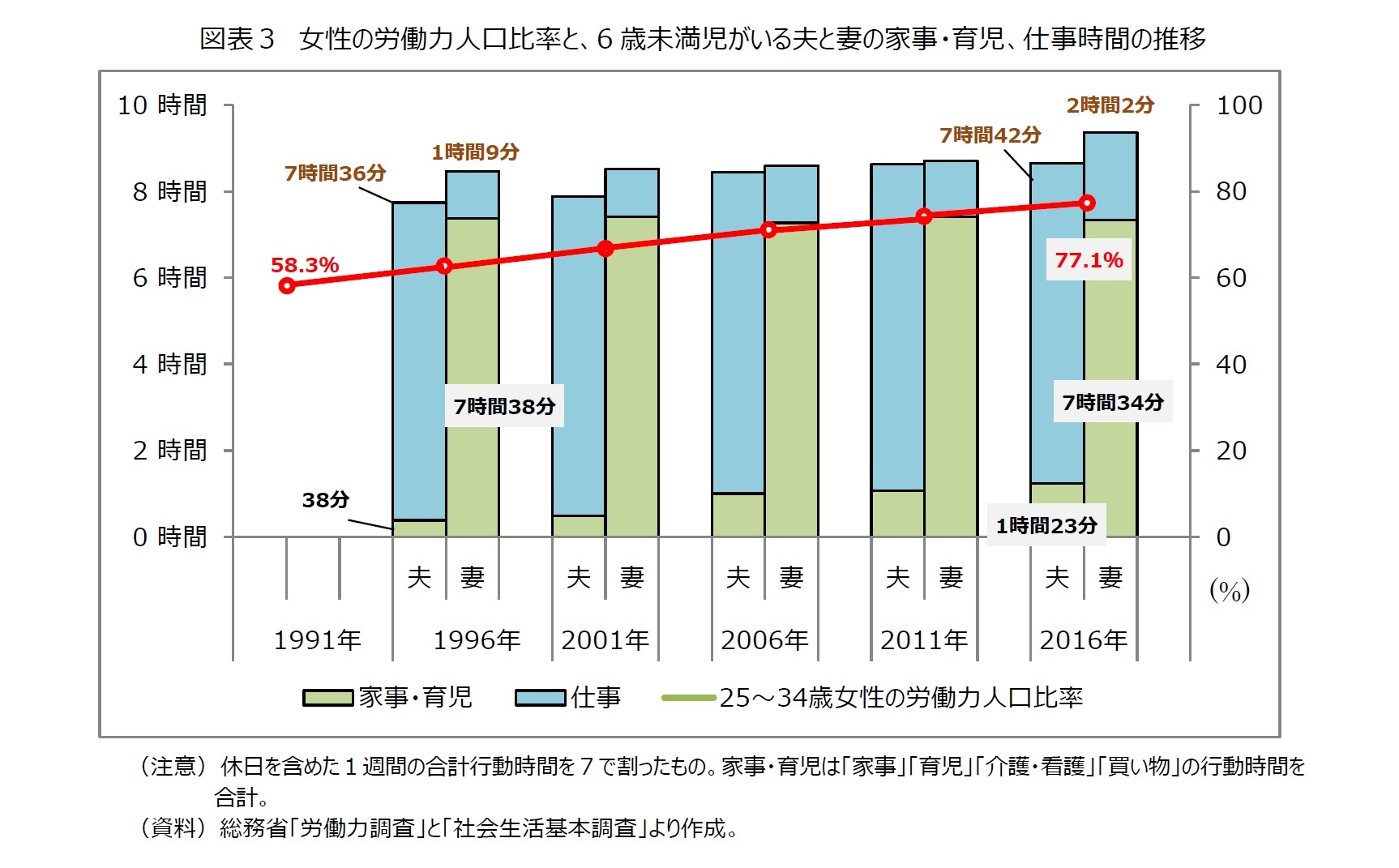

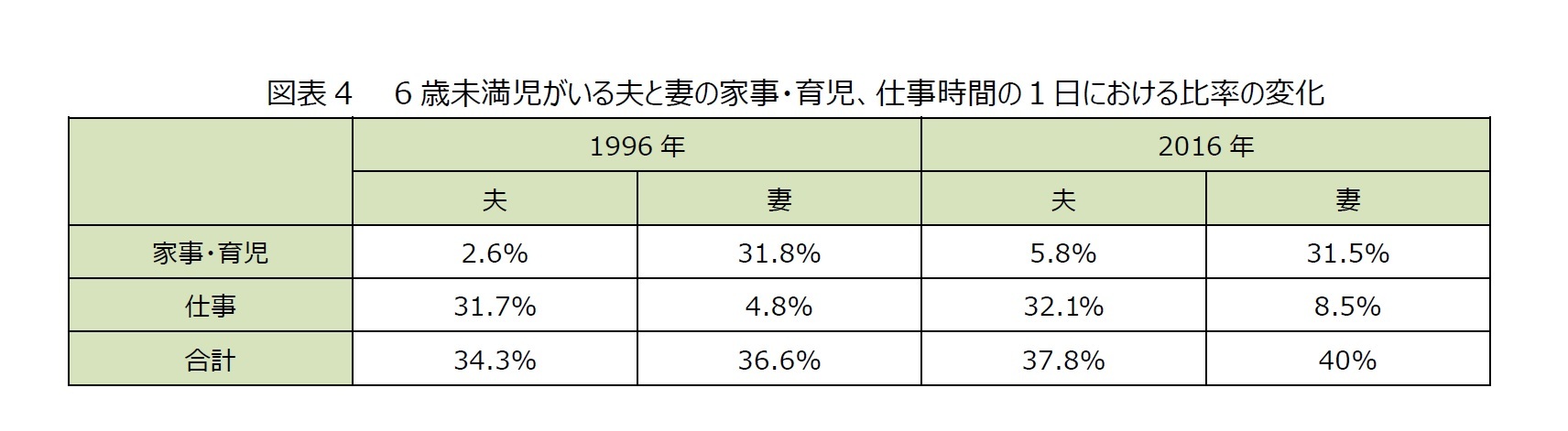

図表3は、女性の結婚、出産、育児期にあたる25~34歳の労働力人口比率(赤色の折れ線グラフ)と、6歳未満の子どもがいる家庭において、夫と妻が1日に家事・育児と仕事に従事する平均行動時間(棒グラフ)の推移を示したものである。次ページの図表4には、1996年と2016年の値を、24時間に占める比率で示した。

図表3の折れ線グラフが示す25~34歳女性の労働力人口比率は右肩上がりで、結婚、出産を経ても働き続ける女性が増えてきたことを表している。1991年には58.3%だったが、2016年には77.1%にまで上昇した。次に棒グラフを見ると、夫の家事・育児時間は、1996年には1日平均38分(1日の2.6%)に過ぎなかったが、徐々に増え続けて2016年には1時間23分(同5.8%)になった。共働き家庭が増えた影響があると考えられるが、図表2の欧米の値と比べても、依然低い水準である。一方、仕事の時間は1996年の7時間36分(同31.7%)から2016年には7時間42分(同32.1%)に増えた。デフレの影響などによって企業が雇用量を抑制してきたことと、男性の就業者人口が減少したため、一人当たりの働く時間が長くなったものと考えられる1。

(1)職場と家で働く時間は過去20年間で夫、妻ともに1時間近く増加

採用や昇進等における男女差別を禁止した1986年の男女雇用機会均等法施行から30年経ち、女性の社会進出は進み、家庭における家事・育児という無償労働に対する男性の関与も増えつつあるが、いまだ欧米よりも大きな差がある。

図表3は、女性の結婚、出産、育児期にあたる25~34歳の労働力人口比率(赤色の折れ線グラフ)と、6歳未満の子どもがいる家庭において、夫と妻が1日に家事・育児と仕事に従事する平均行動時間(棒グラフ)の推移を示したものである。次ページの図表4には、1996年と2016年の値を、24時間に占める比率で示した。

図表3の折れ線グラフが示す25~34歳女性の労働力人口比率は右肩上がりで、結婚、出産を経ても働き続ける女性が増えてきたことを表している。1991年には58.3%だったが、2016年には77.1%にまで上昇した。次に棒グラフを見ると、夫の家事・育児時間は、1996年には1日平均38分(1日の2.6%)に過ぎなかったが、徐々に増え続けて2016年には1時間23分(同5.8%)になった。共働き家庭が増えた影響があると考えられるが、図表2の欧米の値と比べても、依然低い水準である。一方、仕事の時間は1996年の7時間36分(同31.7%)から2016年には7時間42分(同32.1%)に増えた。デフレの影響などによって企業が雇用量を抑制してきたことと、男性の就業者人口が減少したため、一人当たりの働く時間が長くなったものと考えられる1。

このため、家事・育児と仕事の時間を合計すると、1996年の8時間14分(同34.3%)から2016年には9時間5分(同37.8%)となり、夫が働く時間は20年間で51分増えた。因みに、仕事に伴って付随する通勤時間は1996年には54分、2016年には1時間であり、家庭や職場での労働と通勤によって拘束される時間を合計すると、同様に9時間8分(同38.1%)から10時間5分(同42%)に増えていた。

これに比べて、妻が仕事をする時間は、1996 年には1時間9分(同4.8%)だったが、2016年には2時間2分(同8.5%)となり、53分増加した。これは、経済的事情や妻自身の意思によって、結婚、出産後も働き続ける妻が増えたためだと考えられる2。それに比べて、家事・育児時間は1996年の7時間38分(31.8%)から、2016年には7時間34分(31.5%)になり、4分しか減っていない。結果的に、家事・育児と仕事を足した合計時間は、1996年の8時間47分(36.6%)から2016年には9時間36分(40%)に増え、過去20年で、働く時間が49分増えていた。因みに通勤時間は1996年の8分から2016年には20分になり、14分増えた。働く時間と通勤による拘束時間を合計すると、8時間55分(37.2%)から9時間56分(41.4%)に増えていた。

ここまでのポイントを整理すると、過去20年で、出産後も働き続ける妻が増えたが、家事・育児の大部分を妻が担う構造自体は変わっていないため、家事・育児に対する妻の負担は重くなっている。一方で、夫の仕事の時間も長くなっており、家庭に時間を割くことができていない。夫婦ともに労働と出勤によって拘束される時間は1時間近く長くなり、負担は増し、時間的にゆとりを持てない家庭が増えている。このことが、少子化傾向を助長している可能性がある。

1 総務省「労働力調査」によると、男性の就業者人口は1996年には3,858万人だったが、2016年には3,655万人に減少した。

2 国税庁「民間給与実態統計調査」によると、男性の平均年収はバブル崩壊後の1990年代後半から減少傾向となり、1996年には569万円だったが、2016年には8%以上減って521万円となっている(消費者物価指数の変動を加味した実質所得は9.7%の下落だった)。

これに比べて、妻が仕事をする時間は、1996 年には1時間9分(同4.8%)だったが、2016年には2時間2分(同8.5%)となり、53分増加した。これは、経済的事情や妻自身の意思によって、結婚、出産後も働き続ける妻が増えたためだと考えられる2。それに比べて、家事・育児時間は1996年の7時間38分(31.8%)から、2016年には7時間34分(31.5%)になり、4分しか減っていない。結果的に、家事・育児と仕事を足した合計時間は、1996年の8時間47分(36.6%)から2016年には9時間36分(40%)に増え、過去20年で、働く時間が49分増えていた。因みに通勤時間は1996年の8分から2016年には20分になり、14分増えた。働く時間と通勤による拘束時間を合計すると、8時間55分(37.2%)から9時間56分(41.4%)に増えていた。

ここまでのポイントを整理すると、過去20年で、出産後も働き続ける妻が増えたが、家事・育児の大部分を妻が担う構造自体は変わっていないため、家事・育児に対する妻の負担は重くなっている。一方で、夫の仕事の時間も長くなっており、家庭に時間を割くことができていない。夫婦ともに労働と出勤によって拘束される時間は1時間近く長くなり、負担は増し、時間的にゆとりを持てない家庭が増えている。このことが、少子化傾向を助長している可能性がある。

1 総務省「労働力調査」によると、男性の就業者人口は1996年には3,858万人だったが、2016年には3,655万人に減少した。

2 国税庁「民間給与実態統計調査」によると、男性の平均年収はバブル崩壊後の1990年代後半から減少傾向となり、1996年には569万円だったが、2016年には8%以上減って521万円となっている(消費者物価指数の変動を加味した実質所得は9.7%の下落だった)。

(2018年04月17日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【働き方改革で家庭での男性活躍推進を~企業に期待される少子化対策の取り組みは(下)~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

働き方改革で家庭での男性活躍推進を~企業に期待される少子化対策の取り組みは(下)~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!