- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 共働き・子育て世帯の消費実態(3)~利便性重視志向の食生活、高い教育熱、クルマやスマホ所有が多く買い替え頻度も高い?時短・代行ニ ーズの理解が鍵。

共働き・子育て世帯の消費実態(3)~利便性重視志向の食生活、高い教育熱、クルマやスマホ所有が多く買い替え頻度も高い?時短・代行ニ ーズの理解が鍵。

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、共働き世帯と専業主婦世帯の直近の消費支出の内訳について、主要品目だけでなく、個別品目の違いまで見ることで、共働き世帯の特徴をより詳しく捉える。なお、前稿同様、子育て世帯を「夫婦と未婚の子二人から成る核家族世帯」とし、共働き世帯と専業主婦世帯を対比する。また、前稿公開後に総務省「家計調査」の最新値が公表されたため、本稿では最新の2017年の値を用いる。

2――共働き世帯と専業主婦世帯の消費支出内訳の比較

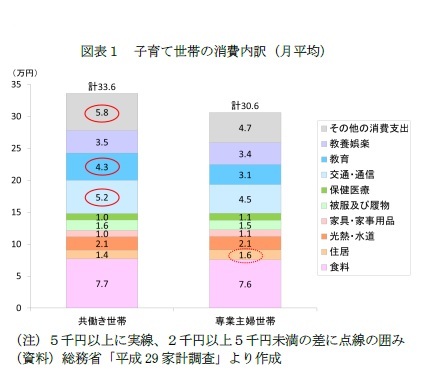

総務省「平成29年家計調査」によると、子育て世帯の消費内訳は、共働き世帯でも専業主婦世帯でも、「食料」が7万円代後半で最も多く、次いで「交通・通信」が続く(図表1)。3位以下には違いがあり、共働き世帯では「教育」、「教養娯楽」の順、専業主婦世帯では逆である。

総務省「平成29年家計調査」によると、子育て世帯の消費内訳は、共働き世帯でも専業主婦世帯でも、「食料」が7万円代後半で最も多く、次いで「交通・通信」が続く(図表1)。3位以下には違いがあり、共働き世帯では「教育」、「教養娯楽」の順、専業主婦世帯では逆である。共働き世帯と専業主婦の支出額を比べると、共働き世帯では「教育」(+1.2万円)や「交通・通信」(+7千円)が専業主婦世帯を上回るが、「住居」(▲2千円)は専業主婦世帯を下回る。なお、「住居」の差は主に「家賃地代」の差であり、持家率の違いによるものである。前稿で見た通り、子育て世帯の持家率は、共働き世帯(81.9%)の方が専業主婦世帯(77.3%)より高い。このほか共働き世帯では、諸雑費などを含む「その他の消費支出」(+1.1万円)も多い。

ここからは、消費支出の約4分の1を占めて多い「食費」や、共働き世帯で多い「教育」や「交通・通信」などについて個別品目の違いを見ていく。

子育て世帯の消費内訳で最も多い「食料」について個別品目の内訳を見ると、共働き世帯でも専業主婦世帯でも、「外食」が「食料」の2割強を占めて最も多く、次いで「調理食品」や「肉類」が1割強で続く(図表2)。

子育て世帯の消費内訳で最も多い「食料」について個別品目の内訳を見ると、共働き世帯でも専業主婦世帯でも、「外食」が「食料」の2割強を占めて最も多く、次いで「調理食品」や「肉類」が1割強で続く(図表2)。共働き世帯では専業主婦世帯と比べて、「外食」や「調理食品」、「酒類」、「肉類」が多く、「野菜・海草」や「乳卵類」、「果物」が少ない。

また、子育て世帯に限らずに共働き世帯全体について、妻の収入別(月8万円未満と月8万円以上)に「食料」の内訳を見ると、妻の収入が月8万円以上の世帯(つまり、フルタイムで働く妻も多い世帯)では、「外食」(1.9万円)や「調理食品」(1.1万円)がより多く、食材が全体的に少ないという特徴がある。

なお、炊事などを含む「家事サービス」(「食料」ではなく「家具・家事用品」の内訳項目)の支出額についても少額ではあるが同様の傾向があり、妻の収入月8万円以上の共働き世帯(約8百円)で多く、専業主婦世帯では少ない(約4百円)。

つまり、共働き世帯で妻がフルタイムで働く世帯ほど、「外食」や「調理食品」を利用した利便性重視志向の強い食生活を送っており、家事代行サービスの利用も多い傾向がある。共働き世帯では時間がないことに加えて、世帯収入が比較的多いことも影響しているのだろう。

今後、子育て世帯で共働き世帯が増えることによって、食における利便性重視志向(時間短縮ニーズや代行ニーズ)はますます強まるだろう。ただし、以前に述べた通り、働く母では購買行動において、安全・環境配慮志向が強いと言う特徴がある1。よって、単に利便性の高い手段ではなく、食事の質の高さも求められる。また、家事代行サービスについては、経済産業省「家事支援サービス推進協議会」の報告(2014年)によれば、現在のところ、利用率は3%にとどまるが(首都圏及び大阪在住の25~44歳の女性対象の調査)、価格の高さや他人が家に入ることへの不安感等が緩和すれば、市場規模は現在の6倍(980億円→約6千億円)へ拡大する可能性があるとのことだ。

1 久我尚子「働く女性の消費実態 ~独身・妻・母の生活状況や消費志向の違いは?」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2013/5/13)

子育て世帯の「教育」支出は共働き世帯で多いが(月+1.2万円、年間+14万円程度)、その内訳を見ると、共働き世帯でも専業主婦世帯でも、「授業料等」が7割強を占めて圧倒的に多く、残りは主に「補習教育」によるものだ。なお、世帯当たりの18歳未満の人数は共働き世帯(1.77人)の方が専業主婦世帯(1.84人)より若干少ない。つまり、共働き世帯では専業主婦世帯と比べて、子供1人当たりの教育費が高い様子が読み取れる。共働き世帯では授業料の高い私立へ子供を通わせている家庭が多く、学習塾代にも比較的多くを費やしていることになる。なお、文部科学省「子供の学習費調査」によると、世帯年収が多いほど学習費総額は増える。また、かつては山の手の専業主婦世帯のイメージが強かった小学校の「お受験」においても、近年では働く母親の存在感がある(母親の約4割が就業、フルタイムは17%)2。

今後、子育て世帯で共働きが増え、世帯収入が増えると、低年齢からの私立進学や習い事など、多方面に渡り教育熱は高まりそうだ。すでに近年、共働き世帯の子供の放課後をターゲットに、英語などの習い事ができる民間学童保育クラブや子供の習い事送迎タクシーなどのサービスも登場しており、共働き世帯ならではのニーズを捉えたサービスは、今後ますます人気が高まるだろう。

2 久我尚子「じわっと拡大「お受験」市場~親の高学歴化・共働き世帯の増加で進学率は2倍に」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2016/11/01)

(2018年03月12日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 共働き・子育て世帯の消費実態(2)~食費や通信費など「必需的消費」が増え、娯楽費など「選択的消費」が減少、娯楽費の中ではじわり強まる 旅行ニーズ

- 共働き・子育て世帯の消費実態(1)-少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑制、貯蓄増と保険離れ

- 働く女性の消費実態 ~独身・妻・母の生活状況や消費志向の違いは?

- じわっと拡大「お受験」市場~親の高学歴化・共働き世帯の増加で進学率は2倍に:データで見るイマドキ子育て(1)

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)-家計消費は2020年頃をピークに減少、2040年には現在の1割減、うち単身世帯3割弱、高齢世帯が半数へ

- シェアリング志向が強いのは誰?-安く買いたい若者だけでなく、堅実な公務員、合理的な高年収男性でも強い

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【共働き・子育て世帯の消費実態(3)~利便性重視志向の食生活、高い教育熱、クルマやスマホ所有が多く買い替え頻度も高い?時短・代行ニ ーズの理解が鍵。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

共働き・子育て世帯の消費実態(3)~利便性重視志向の食生活、高い教育熱、クルマやスマホ所有が多く買い替え頻度も高い?時短・代行ニ ーズの理解が鍵。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!