- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 米国経済の見通し-足元の経済は好調も、18年に入り、資本市場不安定化、保護主義政策などの不安要素が浮上

2018年03月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(貿易)輸入の増加が顕著。懸念される保護主義政策の強まり

17年10-12月期の純輸出の輸出入内訳をみると、輸出入ともに前期から伸びが加速したものの、輸出が前期比年率+7.1%(前期:+2.1%)となったのに対し、輸入が+14.0%(前期:▲0.7%)と前期から大幅なプラスに転じており、当期は輸入の伸びが大きかったことが外需の成長率寄与度のマイナスに影響したことが分かる。

17年10-12月期の純輸出の輸出入内訳をみると、輸出入ともに前期から伸びが加速したものの、輸出が前期比年率+7.1%(前期:+2.1%)となったのに対し、輸入が+14.0%(前期:▲0.7%)と前期から大幅なプラスに転じており、当期は輸入の伸びが大きかったことが外需の成長率寄与度のマイナスに影響したことが分かる。

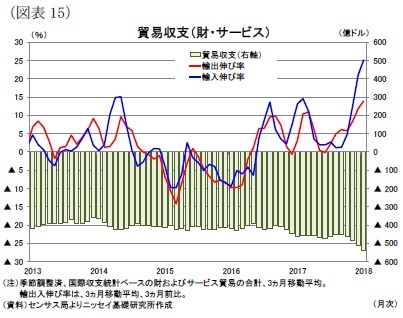

また、直近18年1月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は、季節調整済みで▲538億(前月:▲513億ドル)の赤字と、前月から▲25億ドル赤字幅が拡大し、08年11月(▲551億ドル)以来の水準となった(図表15)。輸出入の内訳をみると、輸出が前月から+17億ドル増加したのに対して、輸入が+42億ドル増加しており、18年に入っても堅調な輸入の伸びが貿易赤字を拡大させる状況が続いている。

また、直近18年1月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は、季節調整済みで▲538億(前月:▲513億ドル)の赤字と、前月から▲25億ドル赤字幅が拡大し、08年11月(▲551億ドル)以来の水準となった(図表15)。輸出入の内訳をみると、輸出が前月から+17億ドル増加したのに対して、輸入が+42億ドル増加しており、18年に入っても堅調な輸入の伸びが貿易赤字を拡大させる状況が続いている。一方、前述のようにトランプ大統領による鉄鋼、アルミ製品に対する輸入制限措置が決まったことで、これら製品輸入の減少が見込まれるものの、これらの輸入品を原材料とする米国内の工業製品価格の上昇に伴い、製品輸出の減少も見込まれるため、米国の貿易収支に与える影響は現段階では不透明である。

また、米国以外の国でも同様の輸入制限措置を採用する動きが強まる場合には、米国からの輸出に影響する可能性があるほか、世界的な貿易戦争に発展する場合には世界的な貿易量の減少、世界経済の成長鈍化となろう。

これまでトランプ政権内で、自由貿易政策を指向し国家経済会議議長として経済政策の指令塔を務めていたゲイリー・コーン氏が辞任したことで、これまで以上に保護主義的な通商政策が採用される可能性が高まっている。このため、コーン氏の後任人事も含めて今後の通商政策の動向が注目される。

3.物価・金融政策・長期金利の動向

(物価)コアインフレ率の底打ち、エネルギー価格上昇から総合指数は緩やかに上昇

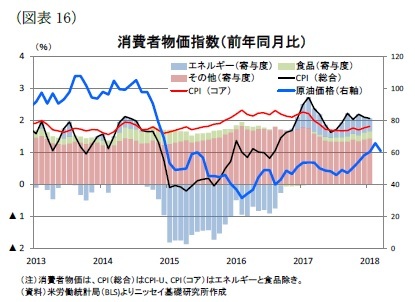

消費者物価の総合指数(前年同月比)は、17年9月以降+2.1~+2.2%の狭いレンジで推移している(後掲図表16)。原油価格は、17年夏場の40ドル台半ばから足元は60ドルを越える水準に上昇しているものの、エネルギー価格の上昇が物価に与える影響は限定的となっている。

また、価格変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコア指数は、17年5月以降1.7~1.8%の狭いレンジで推移しており、基調としての物価には上昇圧力の高まりはみられない。

消費者物価の総合指数(前年同月比)は、17年9月以降+2.1~+2.2%の狭いレンジで推移している(後掲図表16)。原油価格は、17年夏場の40ドル台半ばから足元は60ドルを越える水準に上昇しているものの、エネルギー価格の上昇が物価に与える影響は限定的となっている。

また、価格変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコア指数は、17年5月以降1.7~1.8%の狭いレンジで推移しており、基調としての物価には上昇圧力の高まりはみられない。

もっとも、携帯電話料金プランの変更に伴う特殊要因で17年3月以降のコア指数は▲0.2%ポイント超引き下げられていたことから、18年3月には特殊要因の剥落によってコア指数の上昇が見込まれる。また、今後は労働需給のタイト化を背景に賃金上昇率が加速することでコア指数は底打ちし、19年にかけて緩やかな上昇が見込まれる。

もっとも、携帯電話料金プランの変更に伴う特殊要因で17年3月以降のコア指数は▲0.2%ポイント超引き下げられていたことから、18年3月には特殊要因の剥落によってコア指数の上昇が見込まれる。また、今後は労働需給のタイト化を背景に賃金上昇率が加速することでコア指数は底打ちし、19年にかけて緩やかな上昇が見込まれる。実際、3月7日に公表された地区連銀景況報告5でも、従業員を確保するために経営者が賃上げや福利厚生を充実させている動きが示されており、労働需給の逼迫が賃金上昇を促す状況が醸成されつつある。

さらに、総合指数については、このようなコア指数の底打ちに加え、当研究所では原油価格が19年末にかけて66ドルまで上昇すると予想しており(前傾図表6)、エネルギー価格は当面物価を押上げることが見込まれる。

当研究所ではこれらを踏まえて消費者物価(前年比)を18年が+2.4%、19年が+2.3%と17年の+2.1%から伸びが加速すると予想している。

一方、物価見通しに対するリスクは、輸入規制措置の拡大に伴う輸入物価の上昇を通じた物価の上振れである。

(金融政策)18年は年4回の利上げを予想。今後の人選にも注目

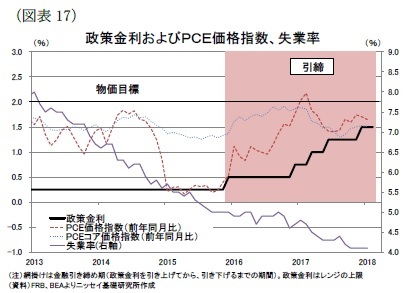

18年1月FOMC会合後の声明では、物価見通しが引き上げられたほか、金融政策のガイダンス部分で、政策金利の引き上げ継続をより明確に示す表現に変更された。このため、パウエル新議長の下で初めて行われる3月のFOMC会合では追加利上げが決定されるほか、FOMC参加者の政策金利見通しの上方修正が予想される。

当研究所は、1月のFOMC会合の結果を受けて18年の利上げ回数を従来の3回から4回に上方修正した(前掲図表6)。

18年1月FOMC会合後の声明では、物価見通しが引き上げられたほか、金融政策のガイダンス部分で、政策金利の引き上げ継続をより明確に示す表現に変更された。このため、パウエル新議長の下で初めて行われる3月のFOMC会合では追加利上げが決定されるほか、FOMC参加者の政策金利見通しの上方修正が予想される。

当研究所は、1月のFOMC会合の結果を受けて18年の利上げ回数を従来の3回から4回に上方修正した(前掲図表6)。

一方、パウエル氏がFRB議長に就任した2月5日直後から資本市場が不安定化したため、パウエル新議長が資本市場の変動に対してどのような評価を示すか注目された。同氏が初めて臨んだ2月末の議会証言では、資本市場の動きを依然緩和的と評価し、金融政策の意思決定に影響しない可能性を示唆したほか、17年12月時点から物価および経済成長に自信を深めていることを示した。また、12月時点の自身の18年に年3回との政策金利の引き上げ見通しを上方修正する可能性にも言及したことから、現状で資本市場の変動が金融政策の意思決定に影響しないとみられる。

一方、パウエル氏がFRB議長に就任した2月5日直後から資本市場が不安定化したため、パウエル新議長が資本市場の変動に対してどのような評価を示すか注目された。同氏が初めて臨んだ2月末の議会証言では、資本市場の動きを依然緩和的と評価し、金融政策の意思決定に影響しない可能性を示唆したほか、17年12月時点から物価および経済成長に自信を深めていることを示した。また、12月時点の自身の18年に年3回との政策金利の引き上げ見通しを上方修正する可能性にも言及したことから、現状で資本市場の変動が金融政策の意思決定に影響しないとみられる。もっとも、輸入制限措置の拡大に伴い国内物価が昂進する場合には利上げペースの引き上げが見込まれる一方、資本市場の不安定な動きが長期化することでマインド悪化を通じて実体経済に影響が出る場合には、利上げペースの引き下げが予想される。

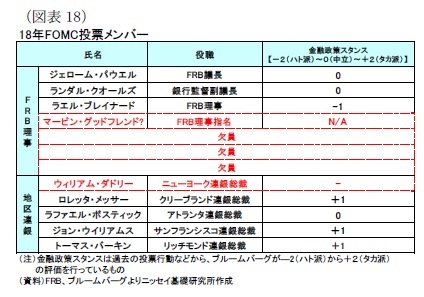

さらに、今後の金融政策を占う上では、18年のFOMC投票メンバーの多くが未定となっていることが注目される。本来、FOMC会合での金融政策は、FRB理事の7名と地区連銀総裁のうち、持ち回りの5名の合計12名で決定される。しかしながら、現状ではFRB理事で3名が欠員、1名(マービン・グッドフレンド氏)が共和党上院議員の一部の反対もあって上院で承認される目処が立たない状況となっており、実質4名が空席となっている(図表18)。また、地区連銀総裁についてもニューヨーク連銀のダドリー総裁が今年半ばで辞任することを明らかにしているため、1名が空席となる見通しである。

さらに、今後の金融政策を占う上では、18年のFOMC投票メンバーの多くが未定となっていることが注目される。本来、FOMC会合での金融政策は、FRB理事の7名と地区連銀総裁のうち、持ち回りの5名の合計12名で決定される。しかしながら、現状ではFRB理事で3名が欠員、1名(マービン・グッドフレンド氏)が共和党上院議員の一部の反対もあって上院で承認される目処が立たない状況となっており、実質4名が空席となっている(図表18)。また、地区連銀総裁についてもニューヨーク連銀のダドリー総裁が今年半ばで辞任することを明らかにしているため、1名が空席となる見通しである。このようにみると、12名の投票メンバーのうち、半数に近い5名が流動的となっており、これらの人選によっては、金融政策の動向が左右される可能性がある。

(長期金利)19年にかけて3%台前半に上昇を予想

長期金利(10年国債金利)は、前述のように2月中旬に一時3 %近くまで上昇した後、現在(3月8日時点)は2.9%近辺で推移している(前掲図表4)。

当研究所では、物価が緩やかな上昇を続ける中で、政策金利の引き上げが持続することに加え、減税や拡張的な財政政策に伴う国債供給増、FRBのバランスシート縮小に伴う国債需要減による国債需給の悪化などから、19年にかけて3%台前半まで長期金利が上昇すると予想する。

ただし、インフレ昂進による利引き上げペースの引き上げや、インフラ投資拡大などに伴う債務残高の増加懸念が顕在化する場合には、長期金利に上昇圧力がかかろう。

長期金利(10年国債金利)は、前述のように2月中旬に一時3 %近くまで上昇した後、現在(3月8日時点)は2.9%近辺で推移している(前掲図表4)。

当研究所では、物価が緩やかな上昇を続ける中で、政策金利の引き上げが持続することに加え、減税や拡張的な財政政策に伴う国債供給増、FRBのバランスシート縮小に伴う国債需要減による国債需給の悪化などから、19年にかけて3%台前半まで長期金利が上昇すると予想する。

ただし、インフレ昂進による利引き上げペースの引き上げや、インフラ投資拡大などに伴う債務残高の増加懸念が顕在化する場合には、長期金利に上昇圧力がかかろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年03月09日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国経済の見通し-足元の経済は好調も、18年に入り、資本市場不安定化、保護主義政策などの不安要素が浮上】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国経済の見通し-足元の経済は好調も、18年に入り、資本市場不安定化、保護主義政策などの不安要素が浮上のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!