- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- どんな予防接種が受けられるの?

どんな予防接種が受けられるの?

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――現在の予防接種政策

(1) 受ける時期が決まっているものと決まっていないものがある(定期接種・臨時接種、任意接種)

予防接種には、対象年齢、接種の回数、接種の間隔等が定められている定期接種と、まん延の防止上、緊急の必要がある場合に実施される臨時接種があります。さらに、個人の自由意思で、必要に応じて受けることができる任意接種があります。

定期接種は、公費による負担があるため、無料または低価で受けることができます。臨時接種と任意接種(定められた年齢以外で受ける定期接種を含む)は、原則として全額自己負担ですが、公的医療保険の適用や自治体によって接種費用助成制度がある場合があります。

定期接種の対象となる疾病は、2013年の改正以降、A類疾病とB類疾病に分類されています。A類疾病は、「人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、またはかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するために特に予防接種を行う必要があると認められる疾病」を言います。主として、集団予防と重篤な疾患による社会的損失に重点が置かれており、国民は受けるよう努めなければならないとされています(努力義務)1。一方、B類疾病は、「個人の発病またはその重篤化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病」を言います。主として、個人予防に重点が置かれており、「努力義務」はありません。

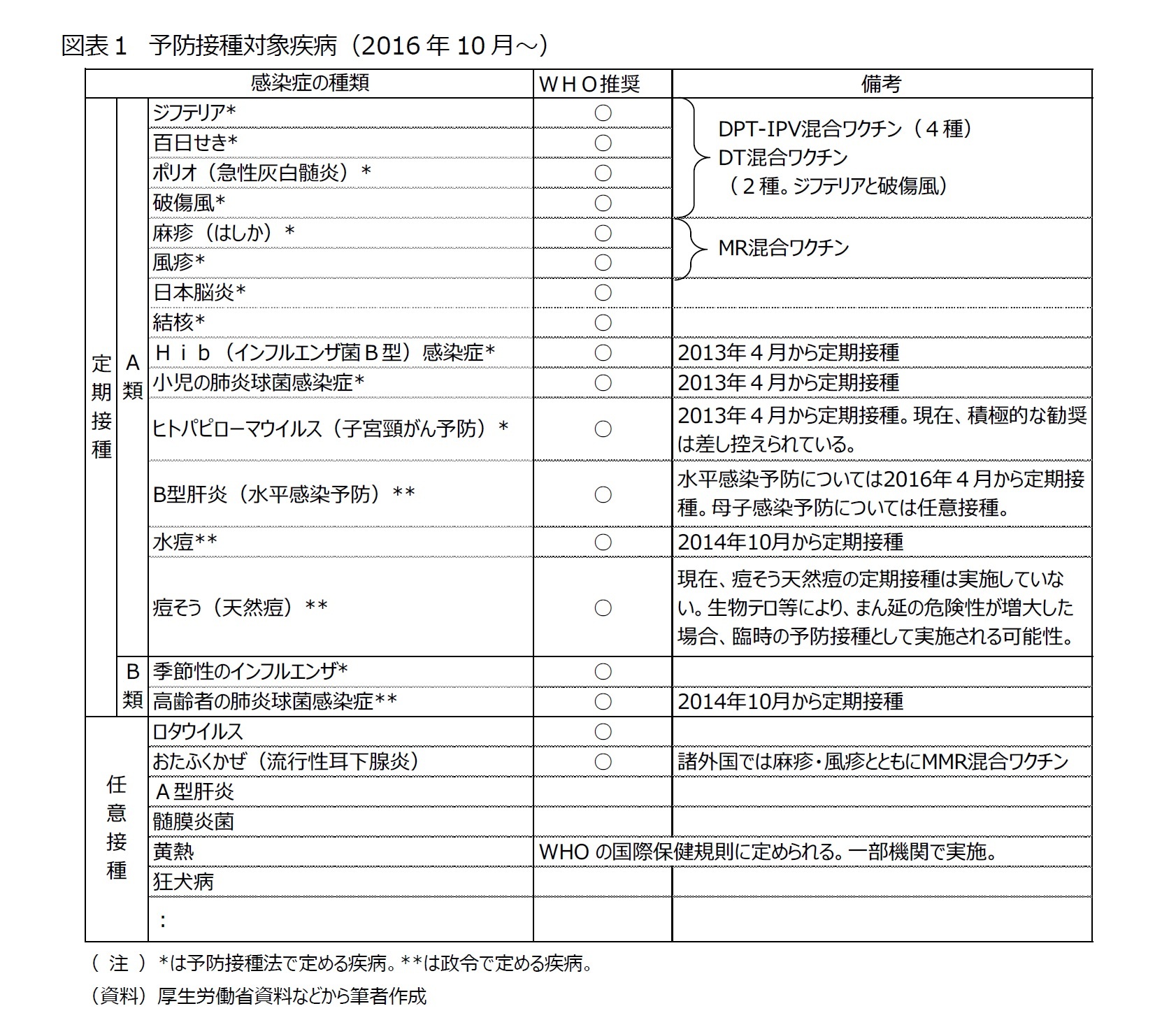

予防接種の対象となる疾病は、図表1のとおりです2。定期接種で定められた時期は、国立感染症研究所のサイト等で確認ができます。

1 以前は義務とされていましたが、現在は、努力義務に留められています。接種を受けるかどうかを最終的に決めるのは、接種を受ける本人又は保護者となります。

2 臨時接種としては、弱毒型インフルエンザ等が想定されています。

2013年に予防接種制度について幅広い見直しが行われ、それ以降、定期予防接種の対象疾病が増えました。特に、乳幼児期には複数のワクチンを、場合によっては複数回接種することが必要となりました。それぞれのワクチンに必要な最低限の間隔を空けつつ、限られた期間に受ける必要があることから、各予防接種の標準的な接種年齢に達したら、早めに接種を開始することが勧められています。推奨スケジュールは、日本小児科学会のサイト等に掲載されています。

なお、日本には、混合ワクチンが少ないため、同時接種可能なものについて同時接種を勧められる場合があります。同時接種によって、接種時期を逃さずに受けられ、適期に免疫をつけることができます。また、保護者や医療従事者の時間的負担も減ります。

今後は、混合ワクチンの開発・導入によって、接種回数の減少、医療従事者や保護者の業務の削減、保管場所の削減、接種率の上昇などが期待されています。

予防接種のワクチンの中には弱毒化されたウイルスや細菌を含んでいるため、期待する免疫反応以外の生体反応として熱や発疹、その他の好ましくない反応(副反応)が出ることがあります。しかし、予防接種は、自然に感染症に罹患した場合の症状に比べ、接種したときの副反応の方が軽微で済む点がメリットです。したがって、軽微な副反応と重篤な副反応は、区別してモニタリングしています。

比較的軽微で、稀ではない副反応については、いくつかの調査対象医療機関を対象に、接種日からの健康状態を観察することでモニタリングしています(「予防接種後健康状況調査」)。一方、比較的重篤で、稀にしかみられない副反応については、医療機関は厚生労働省に報告3することが義務づけられています(「予防接種後副反応疑い報告」)。2013年に予防接種法で副反応の報告が法定化され、2016年には副反応と確定したものだけでなく、その疑いがあるものを含めて報告することになりました。毎年の報告は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

また、定期予防接種で、重篤な健康被害が発生した場合は、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、接種した自治体を通じて、健康被害を救済する予防接種健康被害救済制度があります。

3 報告は、総合独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)を通じて行われます。

海外渡航時には、渡航先や渡航先での活動によって感染症に罹患するリスクが大きくなります。

多くの国で、定期予防接種を設定し、感染症流行を予防しています。定期予防接種は、国によって異なり、入国時などに予防接種を要求する国・地域もあります。また、海外で自分の身を感染症から守り、周囲の人への二次感染を防止する目的もありますので、国では海外渡航時には行き先によって適切なワクチン接種を推奨しています。一般に、入国先で接種が義務付けられているワクチン、日本の定期接種では足りないワクチン、渡航先の国の定期接種では足りないワクチン、渡航先での活動や渡航先での流行状況などを考慮して、予防接種を決めることが多いようです4。

種類によっては数回接種する必要があるので、早めに医療機関や検疫所に確認する必要があります。また、過去のワクチン接種歴を把握しておく必要があります。

4 金川修造「トラベラーズワクチンの現状と課題」『「公衆衛生」Vol.81 NO.7(2017年7月)より

2――日本をとりまく環境

日本の予防接種制度は、公的に接種できるワクチンの種類が少ないことにより、「ワクチンギャップ」があると言われてきました。WHO(世界保健機関)が定期接種を推奨するHib、小児の肺炎球菌、HPV(子宮頸がん予防)、水痘、高齢者の肺炎球菌、B型肝炎、おたふくかぜ、ロタウイルスが、長らく定期接種の対象でなかったことによります。

2013年に予防接種制度が見直され、同年にHib、肺炎球菌(小児)、HPV(子宮頸がん予防)が、2014年に水痘、肺炎球菌(高齢者)が、2016年にB型肝炎(水平感染予防)が、それぞれA類・B類疾病として定期接種の対象となり、ワクチンギャップは解消の方向にあります。

しかし、おたふくかぜは重度の後遺症が残るケースがあることから、諸外国では定期予防接種とされ、接種率が高いのに対し、日本では自己負担がある任意予防接種であるため、接種率が低くなっています。また、風疹は、特に妊娠中の女性や胎児に影響を与えるとして、その危険性が危惧されています。しかし、1979年5生まれ以降に対しては定期接種となったものの、1987年生まれまでは個別接種だったため接種率が低く、現在の30歳後半以上の抗体保有率は、95%以上が望ましいのに対して、75~80%に留まるとされています6。

さらに、日本には異なる病原体に対するワクチンが1本の注射となった混合ワクチンの種類が少なく、特に乳幼児期には限られた期間にすべてのワクチンを受けるには過密スケジュールとなりがちであることから、現在でも諸外国と比べて体制整備の遅れを指摘されることがあります。

ワクチンギャップが生まれた理由の1つとして、日本ではワクチンによる予防効果よりも、有害事象が取り上げられることが多く7、ワクチンの必要性や重要性が認識されにくい状況が続いていたことが指摘されています。

5 定期接種になったのは、1979年4月2日以降生まれ。

6 2018年2月14日 産経新聞より。

近年、海外から日本へ入国する人数が増え、これまで日本にはなかった感染症が国内に持ち込まれるリスク等について、強く認識されるようになりました。感染症リスクに対して適切な対策をとるためには、感染症発生情報の収集が重要です。日本では、「感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」によって、危険性が高い感染症等については国立感染症研究所で「感染症発生動向調査」を行っています。

熱帯感染症や新興感染症などが世界的に広がって公衆衛生上の危機と判断された場合はWHOを中心に各国で対策が行われます。2009年に新型インフルエンザ(H1N1型)が発生した際、WHOによる警戒レベルのフェーズにあわせて、日本でも対策本部の設置などの対応を実施したことを記憶している方も多いかもしれません。

WHOでは常時、GAR(Global Alert and Response:世界警戒対応)等によってウェブページに19の感染症の発生動向を発信しています。

(2018年03月01日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【どんな予防接種が受けられるの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

どんな予防接種が受けられるの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!