- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 指定難病に対する医療費助成ってなに?

医療・ヘルスケア

2019年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――指定難病とは

1|難病とは

難病とは、原因不明で、治療方法が確立しておらず、長期の療養を必要とする疾患を指します。1972年に厚生省が作成した難病対策要綱では、以下のように定義されています1。

(1) 原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病

(2) 経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病

また、2015年に施行された、「難病の患者に対する医療等に関する法律」では、難病は以下の4つの条件を満たすものと定義されています。

(1) 発病の機構が明らかでない(原因不明)

(2) 治療方法が確立していない

(3) 希少な疾患

(4) 長期にわたり療養を必要とする

1 難病対策要綱 http://www.nanbyou.or.jp/pdf/nan_youkou.pdf(2019.3.24アクセス)

難病とは、原因不明で、治療方法が確立しておらず、長期の療養を必要とする疾患を指します。1972年に厚生省が作成した難病対策要綱では、以下のように定義されています1。

(1) 原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病

(2) 経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病

また、2015年に施行された、「難病の患者に対する医療等に関する法律」では、難病は以下の4つの条件を満たすものと定義されています。

(1) 発病の機構が明らかでない(原因不明)

(2) 治療方法が確立していない

(3) 希少な疾患

(4) 長期にわたり療養を必要とする

1 難病対策要綱 http://www.nanbyou.or.jp/pdf/nan_youkou.pdf(2019.3.24アクセス)

2|難病の医療費助成の歴史と指定難病

難病の医療費助成制度には、1973年に始まった「特定疾患治療研究事業」がありました。「特定疾患治療研究事業」は、「特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ること」を目的としており、定められた56の特定疾患について、医療費助成が行われてきました。

しかし、「原因の解明すら未確立の疾患でも研究事業や医療費助成の対象に選定されていないものがあることなど難病の疾患間で不公平感があること」等の理由から2、難病対策をさらに充実させるため、国は2015年1月に、「難病の患者に対する医療等に関する法律」を施行しました。この法律で医療費助成の対象にされた疾患を指定難病といいます。

指定難病は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」で定められた難病の4つの条件に加えて、さらに以下の2つの条件を満たし、厚生労働大臣によって指定された疾患です3。

(1) 患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと

(2) 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること

(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令で規定されています。

従来の「特定疾患治療研究事業」での医療費助成の対象は56の特定疾患でしたが、この「難病の患者に対する医療等に関する法律」施行時には、医療費助成の対象(指定難病)は110疾病に拡大されました。指定難病の対象は、その後も、2015年7月に306疾病、2017年4月に330疾病4、2018年4月に331疾病と拡大されてきました。5

2 難病対策の改革について(提言) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002udfj-att/2r9852000002udh0.pdf

(2019.3.24アクセス)

3 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf (2019.3.24 アクセス)より引用

4 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf (2019.3.24 アクセス)

5 平成30年4月1日施行の指定難病(告示番号331)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197628.html (2019.3.24 アクセス)、

指定難病一覧は、以下厚生労働省HP参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html (2019.3.24 アクセス)

難病の医療費助成制度には、1973年に始まった「特定疾患治療研究事業」がありました。「特定疾患治療研究事業」は、「特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ること」を目的としており、定められた56の特定疾患について、医療費助成が行われてきました。

しかし、「原因の解明すら未確立の疾患でも研究事業や医療費助成の対象に選定されていないものがあることなど難病の疾患間で不公平感があること」等の理由から2、難病対策をさらに充実させるため、国は2015年1月に、「難病の患者に対する医療等に関する法律」を施行しました。この法律で医療費助成の対象にされた疾患を指定難病といいます。

指定難病は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」で定められた難病の4つの条件に加えて、さらに以下の2つの条件を満たし、厚生労働大臣によって指定された疾患です3。

(1) 患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと

(2) 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること

(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令で規定されています。

従来の「特定疾患治療研究事業」での医療費助成の対象は56の特定疾患でしたが、この「難病の患者に対する医療等に関する法律」施行時には、医療費助成の対象(指定難病)は110疾病に拡大されました。指定難病の対象は、その後も、2015年7月に306疾病、2017年4月に330疾病4、2018年4月に331疾病と拡大されてきました。5

2 難病対策の改革について(提言) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002udfj-att/2r9852000002udh0.pdf

(2019.3.24アクセス)

3 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf (2019.3.24 アクセス)より引用

4 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf (2019.3.24 アクセス)

5 平成30年4月1日施行の指定難病(告示番号331)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197628.html (2019.3.24 アクセス)、

指定難病一覧は、以下厚生労働省HP参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html (2019.3.24 アクセス)

2――指定難病に対する医療費助成

1|対象者の要件

指定難病への医療費助成の対象者の要件は以下の2つのどちらかに当てはまる場合と定められており6、指定難病にかかっていることに加えて、疾患ごとに指定された重症度が一定以上であることが必要です7。

(1) 指定難病にかかっており、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度であること。

(2) 指定難病にかかっているが、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度ではない者で、申請月以前の12ヶ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3月以上あること。

6 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf (2019.3.24 アクセス)より引用

7 重症度の要件は以下厚生労働省HP参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html (2019.3.24 アクセス)

指定難病への医療費助成の対象者の要件は以下の2つのどちらかに当てはまる場合と定められており6、指定難病にかかっていることに加えて、疾患ごとに指定された重症度が一定以上であることが必要です7。

(1) 指定難病にかかっており、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度であること。

(2) 指定難病にかかっているが、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度ではない者で、申請月以前の12ヶ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3月以上あること。

6 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf (2019.3.24 アクセス)より引用

7 重症度の要件は以下厚生労働省HP参照https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html (2019.3.24 アクセス)

指定難病の医療費助成を受けられるのは、原則として、指定医療機関で行われた医療に限られます。指定医療機関とは、都道府県が指定した病院や、診療所、薬局、訪問看護事業所です8。

8 指定医療機関は以下で検索できます。

難病情報センター、都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧

http://www.nanbyou.or.jp/entry/5308(2019.3.25アクセス)

8 指定医療機関は以下で検索できます。

難病情報センター、都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧

http://www.nanbyou.or.jp/entry/5308(2019.3.25アクセス)

3|指定難病に対する医療費助成と医療保険制度の関係9

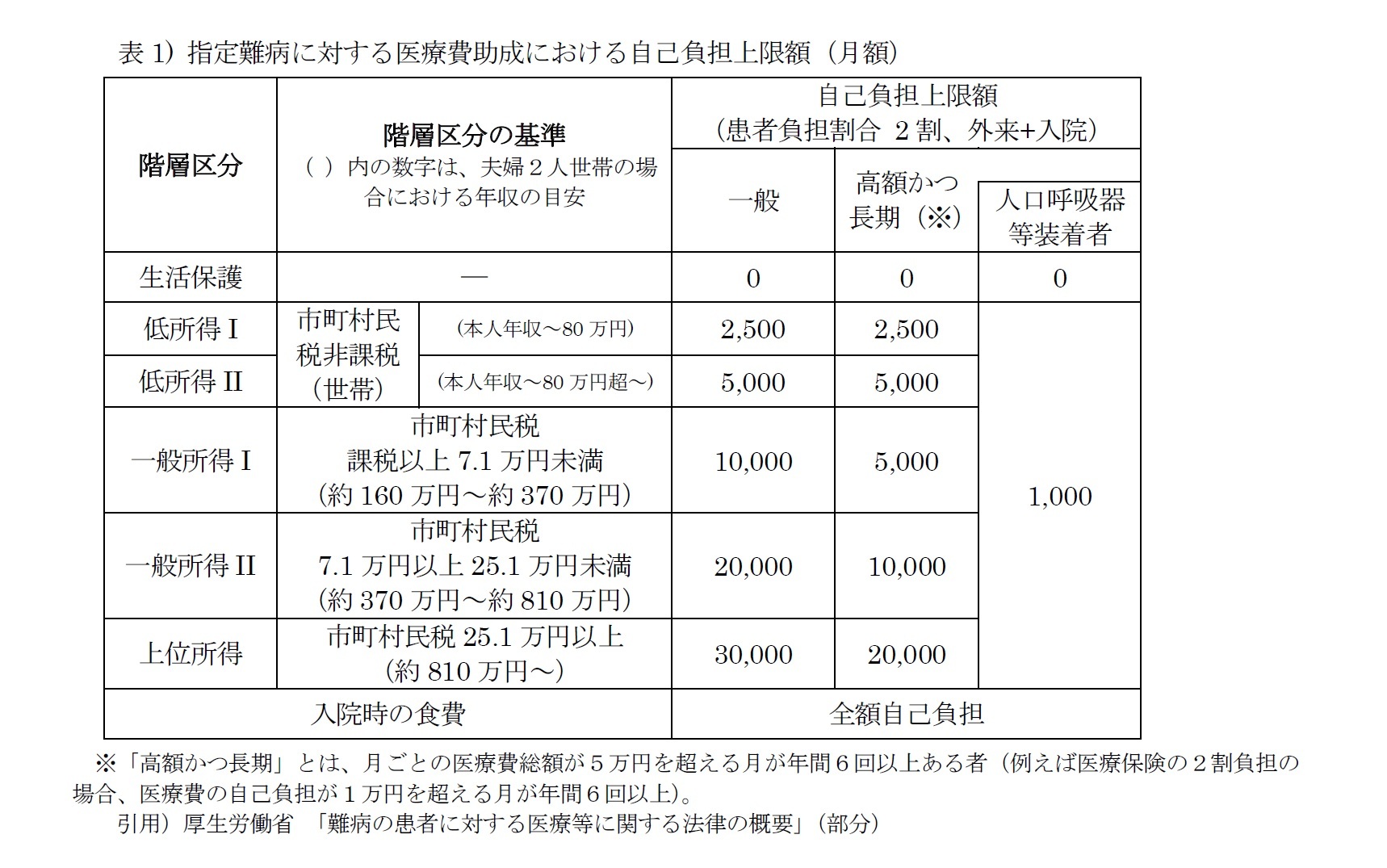

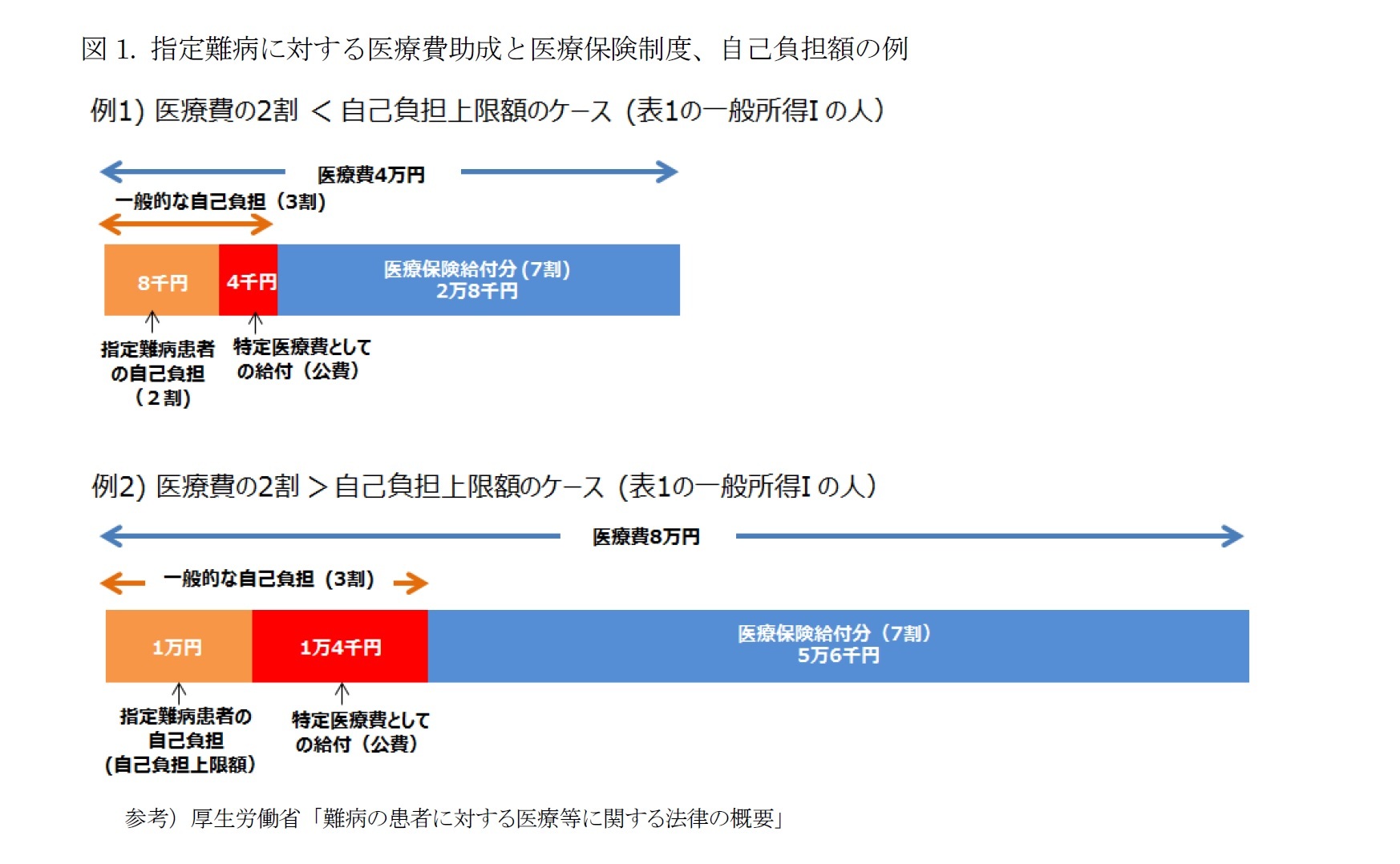

指定難病に対する医療費助成は、特定医療費の支給という形で行われますが、特定医療費の支給に当たっては、医療保険制度、介護保険制度による給付が優先されます。そのため、指定難病に対する医療費助成の対象者であっても、医療保険制度で3割の自己負担比率であれば、医療費の7割は医療保険によって給付されますので、医療保険制度で給付されない医療費の3割と医療費助成対象者の自己負担額の差額が、特定医療費として公費から支給されます。

指定難病に対する医療費助成の対象者の窓口での支払いについては、「自己負担上限管理票」に毎回の自己負担額が記載されることによって上限額が管理されるため、複数の指定医療機関を利用しても、その月に自己負担上限額を超える額の徴収はされません10。例えば、図1のように、一般所得Iに該当する指定難病に対する医療費助成対象者の窓口の支払いは、医療費が4万円の場合は、医療費の2割である8千円になりますが、医療費が8万円の場合は、自己負担上限額の1万円です。

指定難病に対する医療費助成は、特定医療費の支給という形で行われますが、特定医療費の支給に当たっては、医療保険制度、介護保険制度による給付が優先されます。そのため、指定難病に対する医療費助成の対象者であっても、医療保険制度で3割の自己負担比率であれば、医療費の7割は医療保険によって給付されますので、医療保険制度で給付されない医療費の3割と医療費助成対象者の自己負担額の差額が、特定医療費として公費から支給されます。

指定難病に対する医療費助成の対象者の窓口での支払いについては、「自己負担上限管理票」に毎回の自己負担額が記載されることによって上限額が管理されるため、複数の指定医療機関を利用しても、その月に自己負担上限額を超える額の徴収はされません10。例えば、図1のように、一般所得Iに該当する指定難病に対する医療費助成対象者の窓口の支払いは、医療費が4万円の場合は、医療費の2割である8千円になりますが、医療費が8万円の場合は、自己負担上限額の1万円です。

9 参考)難病の患者に対する医療等に関する法律の概要 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf (2019.3.24 アクセス

10 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」

http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 (2019.3.28アクセス)

4|支給認定申請手続き11

指定難病患者が医療費助成を受けるためには、特定医療費(指定難病)支給認定を受ける必要があります。申請場所は保健所等、各都道府県によって異なりますので、都道府県等に問い合わせて確認してください。申請に必要な書類には、指定書式の申請書や、所得の確認書類に加え、都道府県から指定を受けた指定医による診断書(臨床調査個人票)があります。指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」があります。新規に申請する場合は、「難病指定医」に診断書を作成してもらう必要があります。原則、支給認定の期間は1年間で、引き続き認定をもらうためには、更新申請が必要になります。この更新申請の際の診断書については、「難病指定医」と「協力難病指定医」のどちらに作成してもらっても問題ありません。

11 参考 ) 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」

http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 (2019.3.25アクセス)

指定難病患者が医療費助成を受けるためには、特定医療費(指定難病)支給認定を受ける必要があります。申請場所は保健所等、各都道府県によって異なりますので、都道府県等に問い合わせて確認してください。申請に必要な書類には、指定書式の申請書や、所得の確認書類に加え、都道府県から指定を受けた指定医による診断書(臨床調査個人票)があります。指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」があります。新規に申請する場合は、「難病指定医」に診断書を作成してもらう必要があります。原則、支給認定の期間は1年間で、引き続き認定をもらうためには、更新申請が必要になります。この更新申請の際の診断書については、「難病指定医」と「協力難病指定医」のどちらに作成してもらっても問題ありません。

11 参考 ) 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」

http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 (2019.3.25アクセス)

3――おわりに

厚生労働省の平成28年度衛生行政報告例によると、平成28年度末の、指定難病特定医療費(指定難病)受給者証所持者数は約99万人でした。難病は、発症する確率は低いものの、原因不明で、誰にでも発症する可能性があります。そのため、医療費助成に限らず、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のもとに実施される難病に関する調査・研究や、難病に対する正しい知識の普及啓発は、現在発症していない人にとっても、自分自身に関わる課題として捉える姿勢が大切でしょう。

(2019年03月28日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1882

経歴

- 【職歴】

2010年 株式会社 三井住友銀行

2015年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員

2018年 ニッセイ基礎研究所 研究員

2021年7月より現職

【加入団体等】

日本経済学会、行動経済学会、人間の安全保障学会

博士(国際貢献、東京大学)

2022年 東北学院大学非常勤講師

2020年 茨城大学非常勤講師

岩﨑 敬子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/30 | マスク着用の子どもへの影響-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レポート |

| 2025/06/26 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/23 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(1)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/19 | マスク着用のメンタルヘルスへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【指定難病に対する医療費助成ってなに?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

指定難病に対する医療費助成ってなに?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!