- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 健康保険での出産育児一時金、埋葬料ってなに?

医療・ヘルスケア

2018年08月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

健康保険は病気やけがのときの負担を減らしてくれるもの、と認識している方が多いのではないでしょうか1。しかしながら、健康保険では、病気やけがのとき以外にも支給があります。それが、出産育児一時金と埋葬料です。本稿では、出産育児一時金と埋葬料の制度の、目的と詳細(支給対象者や支給条件、支給金額、受取・申請方法など)、歴史を説明します。また、出産や死亡の際に受け取れるその他のお金も紹介します。加入している制度を理解して、しっかり活用しましょう。

1 「医療制度・ヘルスケア早分かり」では、健康保険法が定める企業の従業員等を対象にした保険(被用者保険)を、「健康保険」 と呼ぶこととしています。

1 「医療制度・ヘルスケア早分かり」では、健康保険法が定める企業の従業員等を対象にした保険(被用者保険)を、「健康保険」 と呼ぶこととしています。

1――出産育児一時金とは

1|制度の目的

出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、加入者本人(被保険者)やその家族(被扶養者)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するために、一定の金額が支給される制度です。正常な出産は、病気やけがとは異なり、健康保険の通常の療養費の給付の対象外になるため2、それに代わる別の給付として位置づけられています。

2 帝王切開術などで出産した際の処置費用等は健康保険の療養費や、高額医療保険制度の対象になります。

出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、加入者本人(被保険者)やその家族(被扶養者)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するために、一定の金額が支給される制度です。正常な出産は、病気やけがとは異なり、健康保険の通常の療養費の給付の対象外になるため2、それに代わる別の給付として位置づけられています。

2 帝王切開術などで出産した際の処置費用等は健康保険の療養費や、高額医療保険制度の対象になります。

2|制度の詳細

(1) 支給対象者

健康保険の被保険者またはその家族(被扶養者)3。健康保険の被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に被保険者本人が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。

3 健康保険の種類の詳細は以下の記事参照

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57987

(1) 支給対象者

健康保険の被保険者またはその家族(被扶養者)3。健康保険の被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に被保険者本人が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。

3 健康保険の種類の詳細は以下の記事参照

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57987

(2) 支給条件

被保険者または家族(被扶養者)の妊娠4か月以降での出産。健康保険での出産には、妊娠4ヵ月以降の生産、死産(流産)、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)が含まれます。

(3) 支給金額

・産科医療補償制度に加入の医療機関等で在胎週数22週以降に出産した場合:42万円

・妊娠4か月以降、在胎週数22週未満で出産した場合、もしくは、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合:40.4万円4

・多胎児の出産の場合は人数分支給されます。

4 産科医療補償制度は医療機関等が加入する制度です。加入機関で制度対象となる出産をされた際に、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。なお、産科医療補償制度に加入する分娩機関等において出産した場合は、医療機関が掛金を支払うことに伴う妊婦の出産費用の上昇をカバーするために、出産育児一時金に1.6万円が加算されるため、42万円が支払われます。2018年6月現在、日本の分娩機関における産科医療保障制度の加入率は99.9%です。

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/kanyujokyo.php 2018.06.18アクセス

被保険者または家族(被扶養者)の妊娠4か月以降での出産。健康保険での出産には、妊娠4ヵ月以降の生産、死産(流産)、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)が含まれます。

(3) 支給金額

・産科医療補償制度に加入の医療機関等で在胎週数22週以降に出産した場合:42万円

・妊娠4か月以降、在胎週数22週未満で出産した場合、もしくは、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合:40.4万円4

・多胎児の出産の場合は人数分支給されます。

4 産科医療補償制度は医療機関等が加入する制度です。加入機関で制度対象となる出産をされた際に、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。なお、産科医療補償制度に加入する分娩機関等において出産した場合は、医療機関が掛金を支払うことに伴う妊婦の出産費用の上昇をカバーするために、出産育児一時金に1.6万円が加算されるため、42万円が支払われます。2018年6月現在、日本の分娩機関における産科医療保障制度の加入率は99.9%です。

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/kanyujokyo.php 2018.06.18アクセス

3|支給金額の変遷

出産育児一時金は、1927年に施行された健康保険法に基づいて支給されています。これまで健康保険法や関連の政令は何度か改正が行われ、その支給金額は変化してきました5。出産育児一時金の支給金額は、1927年の健康保険法施行時点では、分娩費として20円、と定められていました。その後、1948年に、標準報酬月額6の半額に設定され、1994年には出産育児一時金として定額の30万円に変更されました。さらに、2006年の改正で35万円になり、2009年には42万円になりました。このように、出産育児一時金は次第に上昇してきたことが分かります。

5 出生育児一時金と埋葬料の制度の沿革の詳細は、以下の記事参照

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57290&pno=1&site=nli

6 標準報酬月額は、健康保険の被保険者が受け取る給料や通勤手当などの支給の月額を区切りのよい幅で区分したもので、保険料の計算等に利用されます。

出産育児一時金は、1927年に施行された健康保険法に基づいて支給されています。これまで健康保険法や関連の政令は何度か改正が行われ、その支給金額は変化してきました5。出産育児一時金の支給金額は、1927年の健康保険法施行時点では、分娩費として20円、と定められていました。その後、1948年に、標準報酬月額6の半額に設定され、1994年には出産育児一時金として定額の30万円に変更されました。さらに、2006年の改正で35万円になり、2009年には42万円になりました。このように、出産育児一時金は次第に上昇してきたことが分かります。

5 出生育児一時金と埋葬料の制度の沿革の詳細は、以下の記事参照

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57290&pno=1&site=nli

6 標準報酬月額は、健康保険の被保険者が受け取る給料や通勤手当などの支給の月額を区切りのよい幅で区分したもので、保険料の計算等に利用されます。

4|国民健康保険の場合

出産育児一時金は、健康保険の被保険者とその被扶養者だけでなく、国民健康保険の被保険者にも、健康保険と同様の条件で支給されます。

5|実際にかかる出産費用

出産育児一時金は出産費用に関わらず一児につき42万円(もしくは40.4万円)、と決まっていますが、実際にかかる出産費用はいくらぐらいでしょうか。医療機関や妊婦が希望するサービスによって異なりますが、厚生労働省の2012年の調査によると、正常分娩の場合の出産費用は全国平均で約49万円です。地域によって差が見られ、都道府県ごとの平均を見ると、東京都が最も高く約50万円、最も安い鳥取県では約34万円です。これらには、室料差額やお祝い膳などの、直接分娩に関わらない費用も含まれています。出産育児一時金としてもらえる金額は決まっていますが、こういった直接分娩に関わらない費用によって、出産費用は数万円単位で変化します。出産する医療機関のサービス内容や費用を、しっかり確認しておくことが大切ですね。

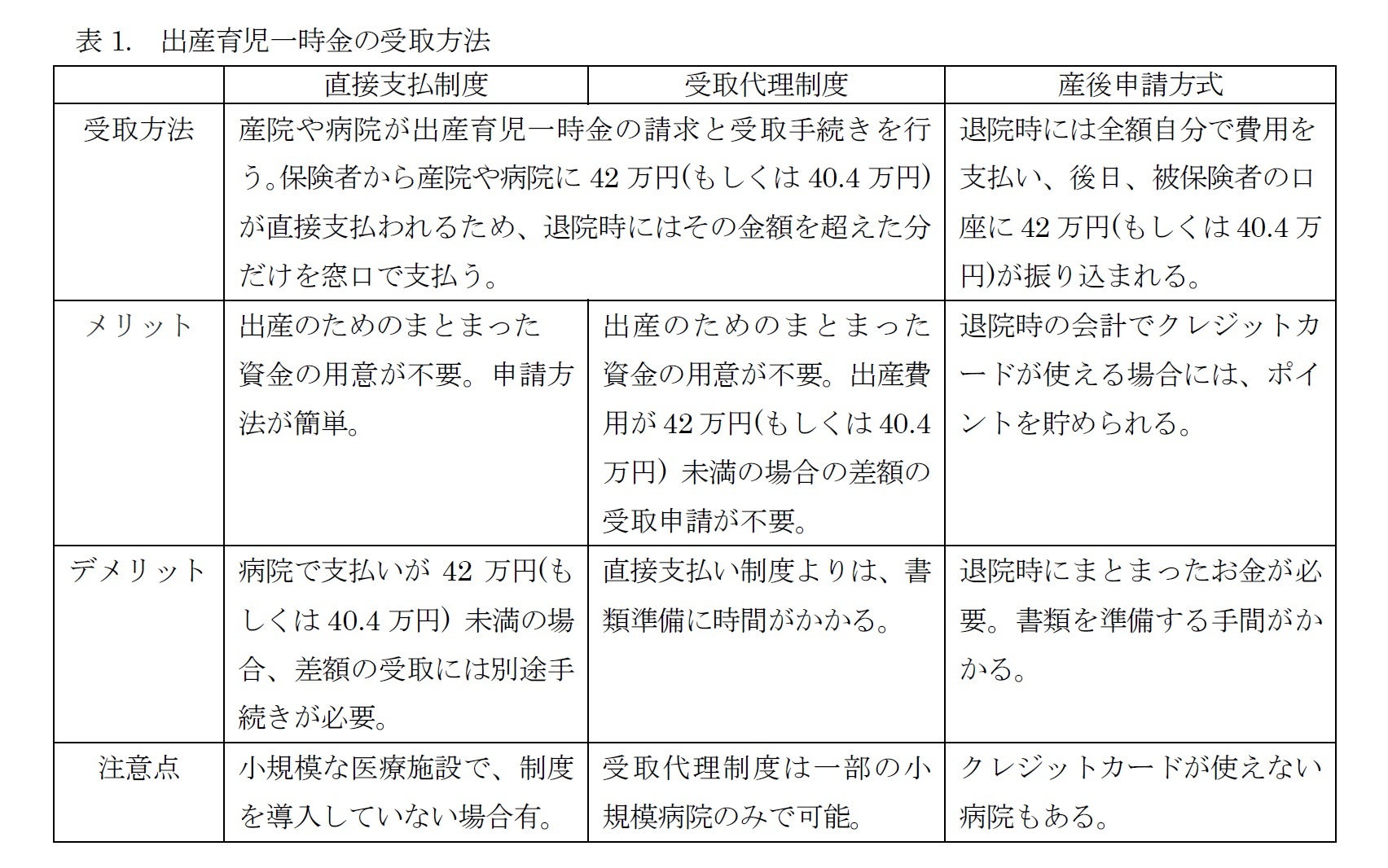

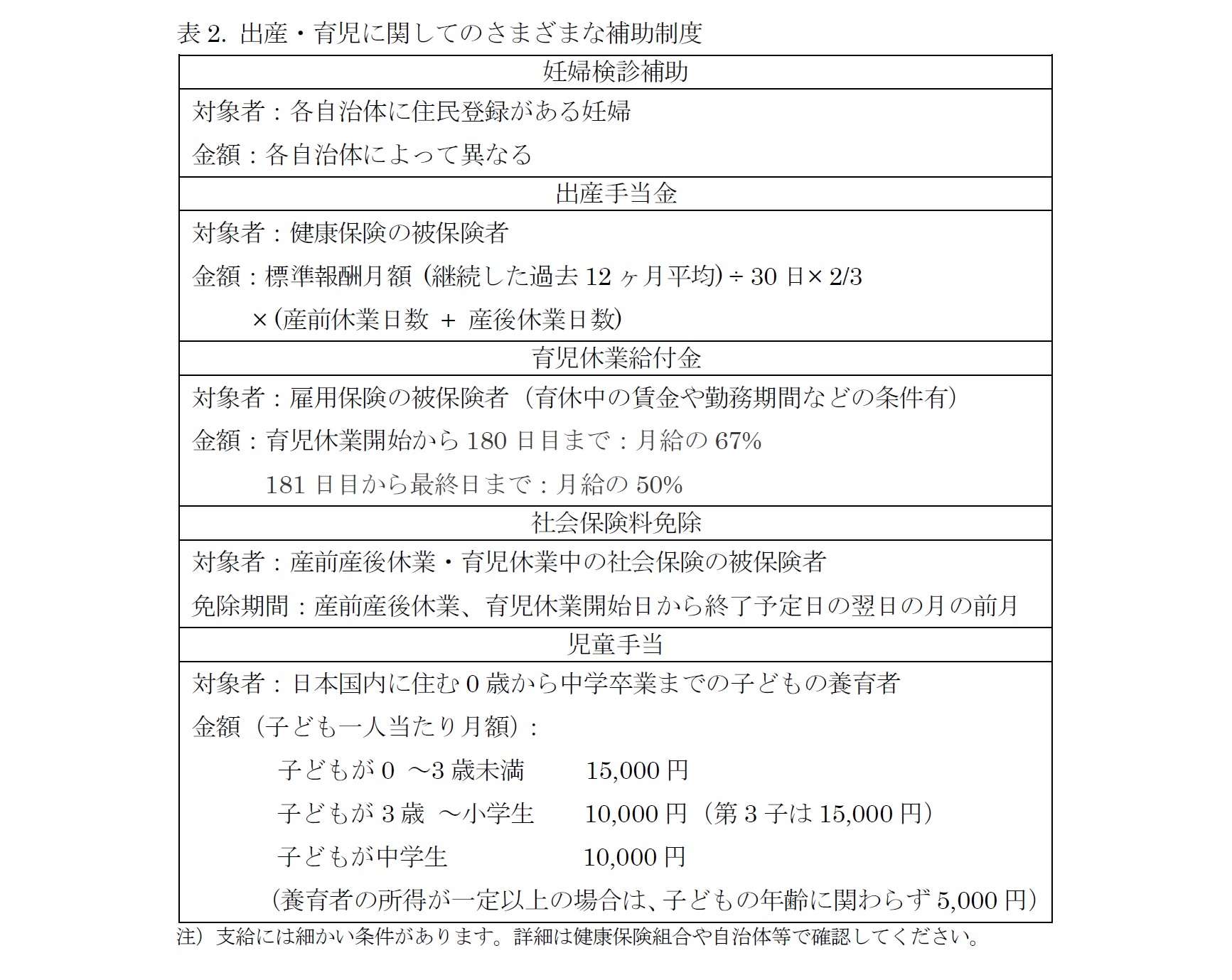

6|出産・育児に関してのさまざまな支給

健康保険の出産育児一時金のほかにも、表2のような妊娠・出産・育児に関する補助制度があります。赤ちゃんが生まれてからは想像以上に慌しくなりますので、出産前から余裕を持って、自分が該当する手続きを確認しておくとよいでしょう。

出産育児一時金は、健康保険の被保険者とその被扶養者だけでなく、国民健康保険の被保険者にも、健康保険と同様の条件で支給されます。

5|実際にかかる出産費用

出産育児一時金は出産費用に関わらず一児につき42万円(もしくは40.4万円)、と決まっていますが、実際にかかる出産費用はいくらぐらいでしょうか。医療機関や妊婦が希望するサービスによって異なりますが、厚生労働省の2012年の調査によると、正常分娩の場合の出産費用は全国平均で約49万円です。地域によって差が見られ、都道府県ごとの平均を見ると、東京都が最も高く約50万円、最も安い鳥取県では約34万円です。これらには、室料差額やお祝い膳などの、直接分娩に関わらない費用も含まれています。出産育児一時金としてもらえる金額は決まっていますが、こういった直接分娩に関わらない費用によって、出産費用は数万円単位で変化します。出産する医療機関のサービス内容や費用を、しっかり確認しておくことが大切ですね。

6|出産・育児に関してのさまざまな支給

健康保険の出産育児一時金のほかにも、表2のような妊娠・出産・育児に関する補助制度があります。赤ちゃんが生まれてからは想像以上に慌しくなりますので、出産前から余裕を持って、自分が該当する手続きを確認しておくとよいでしょう。

(2018年08月07日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1882

経歴

- 【職歴】

2010年 株式会社 三井住友銀行

2015年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員

2018年 ニッセイ基礎研究所 研究員

2021年7月より現職

【加入団体等】

日本経済学会、行動経済学会、人間の安全保障学会

博士(国際貢献、東京大学)

2022年 東北学院大学非常勤講師

2020年 茨城大学非常勤講師

岩﨑 敬子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/30 | マスク着用の子どもへの影響-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レポート |

| 2025/06/26 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/23 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(1)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/19 | マスク着用のメンタルヘルスへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化 -

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康保険での出産育児一時金、埋葬料ってなに?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康保険での出産育児一時金、埋葬料ってなに?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!