- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 特別警報-災害・防災、ときどき保険(5)

2018年02月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――主に気象関係の特別警報

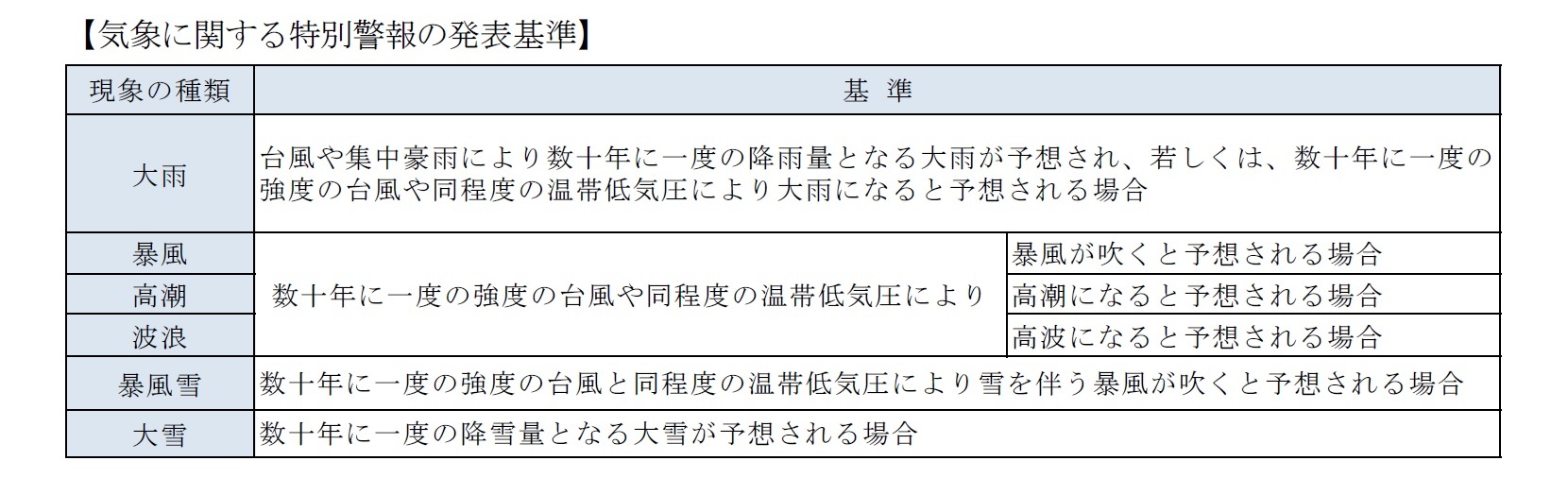

災害の発生を最も強く警告する「特別警報」1をみていく。まずは気象関係のものからである。

従来よりなされていた予報・注意報、あるいは警報に加えて、比較的近年行われるようになったのが、特別警報である。これは、「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行なう警報(気象業務法第13条の2)」である。

最近になってよく耳にするようになったのは、この特別警報自体が、2013年8月から運用が始まったからである。しかし一方、いわゆる異常気象ということで、とんでもない大雨などの頻度が近年高くなっているということもあろう。どちらが先かという話である。

気象業務法上、特別警報の種類は

気象 地震動 火山現象 地面現象 津波 高潮 波浪

が列記されており、気象庁のホームページによれば、「気象」の部分が細分化されて、

大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪、

の場合に出される運用となっている。

以前から、大きな自然災害があるたびに、注意報・警報の運営が改善されてきた歴史があるのだが、この特別警報の場合、制度が作られたきっかけとなった災害は、2011年8月下旬の台風12号による紀伊半島を中心とした大雨とその被害、もう一つは2012年九州北部豪雨とされている。特に後者は、天気予報で「これまでに経験したことのない大雨」、という表現が初めて用いられた時である。

こうして、2013年8月30日から特別警報が創設された。それまでの警報との違いとしては、その伝達について、従来の「警報」は「(警察庁などの指定された機関が)通知に努めなければならない」とされていたものが、特別警報においては「通知しなければならない」と、より強い規定になったことである。これにより、まさに特別に徹底的に周知が図られることになっている。

特別警報が対象とする気象現象は、

・東日本大震災における大津波(18000人以上の死者・行方不明者)

・伊勢湾台風における高潮(5000人以上の死者・行方不明者)

・平成23年台風23号の大雨(100人近い死者。行方不明者)

等の規模が該当するとされ、具体的には以下のような基準とされている。

従来よりなされていた予報・注意報、あるいは警報に加えて、比較的近年行われるようになったのが、特別警報である。これは、「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行なう警報(気象業務法第13条の2)」である。

最近になってよく耳にするようになったのは、この特別警報自体が、2013年8月から運用が始まったからである。しかし一方、いわゆる異常気象ということで、とんでもない大雨などの頻度が近年高くなっているということもあろう。どちらが先かという話である。

気象業務法上、特別警報の種類は

気象 地震動 火山現象 地面現象 津波 高潮 波浪

が列記されており、気象庁のホームページによれば、「気象」の部分が細分化されて、

大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪、

の場合に出される運用となっている。

以前から、大きな自然災害があるたびに、注意報・警報の運営が改善されてきた歴史があるのだが、この特別警報の場合、制度が作られたきっかけとなった災害は、2011年8月下旬の台風12号による紀伊半島を中心とした大雨とその被害、もう一つは2012年九州北部豪雨とされている。特に後者は、天気予報で「これまでに経験したことのない大雨」、という表現が初めて用いられた時である。

こうして、2013年8月30日から特別警報が創設された。それまでの警報との違いとしては、その伝達について、従来の「警報」は「(警察庁などの指定された機関が)通知に努めなければならない」とされていたものが、特別警報においては「通知しなければならない」と、より強い規定になったことである。これにより、まさに特別に徹底的に周知が図られることになっている。

特別警報が対象とする気象現象は、

・東日本大震災における大津波(18000人以上の死者・行方不明者)

・伊勢湾台風における高潮(5000人以上の死者・行方不明者)

・平成23年台風23号の大雨(100人近い死者。行方不明者)

等の規模が該当するとされ、具体的には以下のような基準とされている。

数十年に一度の大雨というのが、こんなに毎年のようにあっていいのかどうかは、素朴に疑問ではあるが、地域ごとにと考えればいいのだろうか。ともあれ実際に災害への備えが必要なのだから、そんな形式的なことは言っていられまい。

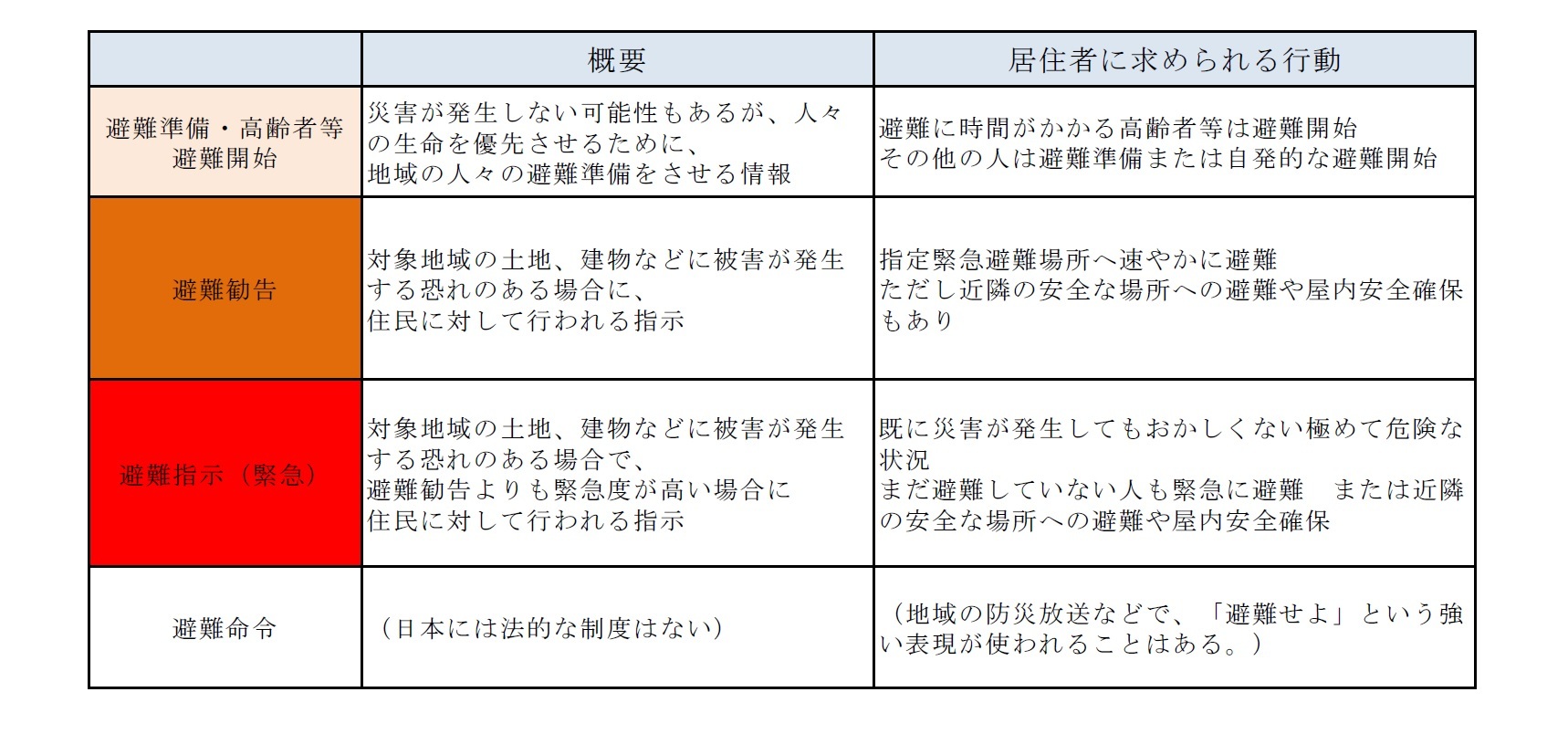

そういえば、これまで天気予報から始めて、法律上の位置づけといったことを中心に述べてきたが、実際に自分のいる地域で、警報等が発表されたらどうするのか、そちらのほうがよっぽど切実な問題であった。

その点については、特別警報であろうが従来の警報であろうが、日ごろの備えも含め、これまた様々な法律の定めや有用な情報がある。ここでは「避難」といった観点からだけ、簡単に述べておく。

気象庁が注意報、警報、特別警報を発表したとする。その情報は前述のとおり、各地方自治体に伝達される。その時「避難指示」や「避難勧告」という用語をよく耳にするが、これは災害対策基本法に基づき、それぞれの地方自治体が発令するものであって、以下のように分類される。2

そういえば、これまで天気予報から始めて、法律上の位置づけといったことを中心に述べてきたが、実際に自分のいる地域で、警報等が発表されたらどうするのか、そちらのほうがよっぽど切実な問題であった。

その点については、特別警報であろうが従来の警報であろうが、日ごろの備えも含め、これまた様々な法律の定めや有用な情報がある。ここでは「避難」といった観点からだけ、簡単に述べておく。

気象庁が注意報、警報、特別警報を発表したとする。その情報は前述のとおり、各地方自治体に伝達される。その時「避難指示」や「避難勧告」という用語をよく耳にするが、これは災害対策基本法に基づき、それぞれの地方自治体が発令するものであって、以下のように分類される。2

というわけで、住民ひとりひとりの対応は、これらの情報を受けての安全確保や緊急的な行動、ということになる。

なお、避難というのは、「必ず決められた避難所へ行くこと」ではない。「少しでも安全な場所に移動すること」であって、避難所にいく途中で災害に遭うというのは本末転倒である。場合によっては外出することが危険であり、家の中の安全な場所に留まることも考えられる。とは、各自治体のホームページなどでも強調されていることであり、上の表中の「近隣の安全な場所への避難」「屋内安全確保」はそのことを言っている。

1 気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html

2 災害対策基本法の運用にあたる「避難勧告に関するガイドライン」(内閣府)はたびたび改正(=進化?)される。例えばこの「避難準備・高齢者等避難開始」は以前は単に「避難準備情報」だったが、これでは高齢者等が逃げ遅れることがあったので、名称が変更された。

なお、避難というのは、「必ず決められた避難所へ行くこと」ではない。「少しでも安全な場所に移動すること」であって、避難所にいく途中で災害に遭うというのは本末転倒である。場合によっては外出することが危険であり、家の中の安全な場所に留まることも考えられる。とは、各自治体のホームページなどでも強調されていることであり、上の表中の「近隣の安全な場所への避難」「屋内安全確保」はそのことを言っている。

1 気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html

2 災害対策基本法の運用にあたる「避難勧告に関するガイドライン」(内閣府)はたびたび改正(=進化?)される。例えばこの「避難準備・高齢者等避難開始」は以前は単に「避難準備情報」だったが、これでは高齢者等が逃げ遅れることがあったので、名称が変更された。

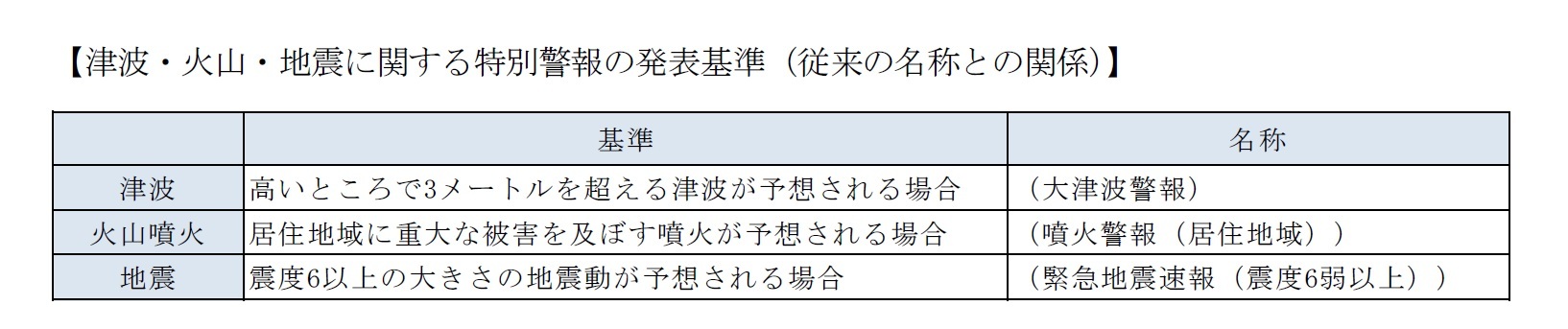

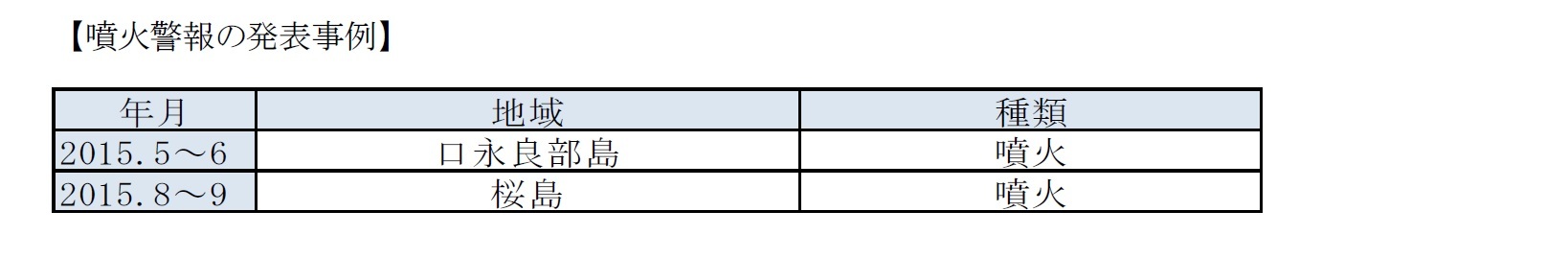

2――津波・噴火・地震についての特別警報

3――先日の大雪についての特別警報は?

ところで、今年は、先日(1月22日)関東地方で大雪があり、東京でも20センチ以上の降雪となった。関東地方の場合などは積雪量自体は比較的少ないが、雪に対する備えや経験が充分ではないため、交通機関には多大な影響があった。また例えば福井でも2月始めに、大雪の影響で1,500台以上が国道で3日ほど立ち往生するなどという事態もあった。福井の場合はもともと雪が多い地域ではあるが、130センチ以上の降雪があったためである。

これらのケースでも、大雪特別警報には至らなかった。雪の場合は、数十年に一度の降雪量があり、その後も警報レベルの降雪が続くと見込まれる場合に特別警報が想定されている。

降雪量そのものでの基準は、「50年に一度」レベルは地域ごとに、計測の結果想定されており、東京の場合26センチ、福井の場合は160センチ、ということに現時点ではなっている。先日の事例はこの基準値にかなり近いが、その後も続くかどうかというところで特別警報に該当しなかった、ということのようである。

こうした具体的な基準については、今後の予報技術の向上とも関係することでもあり、最も効果的に危機意識を伝達するという主旨で、随時見直されていくものとされている。

これらのケースでも、大雪特別警報には至らなかった。雪の場合は、数十年に一度の降雪量があり、その後も警報レベルの降雪が続くと見込まれる場合に特別警報が想定されている。

降雪量そのものでの基準は、「50年に一度」レベルは地域ごとに、計測の結果想定されており、東京の場合26センチ、福井の場合は160センチ、ということに現時点ではなっている。先日の事例はこの基準値にかなり近いが、その後も続くかどうかというところで特別警報に該当しなかった、ということのようである。

こうした具体的な基準については、今後の予報技術の向上とも関係することでもあり、最も効果的に危機意識を伝達するという主旨で、随時見直されていくものとされている。

(2018年02月20日「基礎研レター」)

03-3512-1833

経歴

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【特別警報-災害・防災、ときどき保険(5)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

特別警報-災害・防災、ときどき保険(5)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!